日本には、年忌法要と称される仏教の行事が存在します。年忌法要は複数にわたって実施されるので、中には簡略化したいと考える方もいらっしゃるでしょう。その際に採用される方法が「併修」です。二人分の法要を実施する場合、お布施は二人分必要なのでしょうか。

この記事では、併修で法要を実施する際のお布施について詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

<この記事の要点>

・併修で法要を行った場合、僧侶への感謝の気持ちとして通常のお布施の1.5倍を目安として渡す

・お布施の包み方、書き方、渡し方も通常の法要と同様でよく、分けて用意する必要はない

・併修で法要を実施する際の案内状には「誰の」「日時」「会場」などの基本的な情報を記載する

こんな人におすすめ

併修とは何かを知りたい方

併修でのお布施は二人分必要かを知りたい方

併修を実施する際の案内状について知りたい方

併修とは?

仏教の年忌法要は、逝去した日から幾年経ったかによって、名称や概要が異なります。年忌法要は「実施するとよい」という年に実施されるため、毎年実施されることはありません。とはいえ、その数は決して少なくないので、決められた年に実施される年忌法要が遺族や出席者にとって負担になることもあるでしょう。逝去した方が複数人である場合は、なおさら負担が増えることになります。

そんな遺族の負担を軽減できる方法が「併修」です。併修とは、法要を実施する際の経済的負担や手間を軽減するために、逝去した複数人の法要を一度にまとめて行うことです。例えば、十三回忌の方と二十三回忌の方の年忌法要を同じ日に執り行うことが併修にあたります。

併修の注意点

併修は遺族や出席者の負担を減らすことができますが、実施する際は注意すべきことがあります。注意点を無視して実施すると、仏教の教えやマナーに反したり、周囲から非常識だと認識されてしまう可能性があります。ここからは、併修を行う際の注意点を解説します。

逝去してからの日数が浅い場合は個別で実施する

亡くなってから日数が経っていない時期に併修を行うことは控えましょう。例えば、一周忌や三回忌等を併修で実施するのはマナー違反です。

とはいえ、どの年忌法要から併修を実施してもよいのかは、地域やお寺によっても認識が異なります。少しでも不明点が生じるのであれば、近くの詳しい方々に尋ねるとよいでしょう。七回忌以降は併修を実施してもよいとされることが多いようです。

日程の決め方

併修を執り行いたい場合、どの日程で実施したらよいのか疑問が生じるかもしれません。日程の決め方には2つの方法があるので、それぞれ具体的に解説します。

・1年で最初に訪れる命日に合わせる

1つ目の方法は、1年で最初に訪れる命日に合わせる方法です。複数の年忌法要が存在するということは、複数の命日が存在するはずです。その中で最初に訪れる命日を実施日とするのがよいでしょう。例えば、2月と5月にどなたかの命日があるときは、2月の命日に併修を執り行います。

・最初に逝去した方の命日に合わせる

2つ目は、法要の対象となる方の中で、最初に逝去した方の命日に合わせる方法です。例えば、十七回忌と三十三回忌の実施の際に併修を執り行う場合、三十三回忌の方の命日に合わせるといった方法です。

どちらの方法を採用しても構わないので、家族や僧侶と話し合って決めることをおすすめします。

親族にははっきりと伝える

併修を執り行うと決まったら、親族にその旨を明確に伝えましょう。併修自体はマナーに反するわけではありませんが、併修について否定的な意見を持つ方がいる可能性もあります。

断りを入れず併修を執り行ってしまうと、のちのちトラブルに発展しかねません。そのため、親族への事前報告は欠かさないことが大切です。

同じ年に実施される法要同士でしか併修しない

一緒に執り行う法要は、同じ年に実施される法要でないとマナー違反です。できるだけ一緒にしようと考えるあまり、翌年の法要まで一緒に実施してはいけません。

なぜ併修が増えているのか?

近年、併修が行われる割合は、過去に比べて高くなっています。過去と現在では法要に対する考え方が変わってきていることが理由とされています。

一昔前は、法要は縁者に限らず逝去した方と関わりのあった方々を招待して、規模の大きな法要が実施されていました。

一方で、現在では親族同士が離れて暮らしていたり、経済的な負担をかけたくないという理由があったりして、法要が簡略化されるケースも珍しくありません。そんな中、遺族の負担を減らせるという併修のメリットが注目されるようになったのでしょう。

併修でのお布施は二人分必要か

併修についての疑問として最も多く挙げられるのが、「お布施の額はいくらが相応しいのか」という点についてです。二人の法要を併修する場合、お布施も二人分必要なのでしょうか。ここでは、併修のお布施について詳しく解説します。

併修でのお布施の金額

併修で法要を行う場合、お布施は二人分、つまり通常の2倍の金額を用意する必要はありません。お布施は僧侶に対する感謝の気持ちだからです。

併修で実施したからといって、僧侶の負担が2倍になるわけではありません。したがって、二人分のお布施は必要ありません。ただし、多少は多く包むことがマナーなので、目安は通常のお布施の1.5倍程度だと考えておきましょう。

包み方

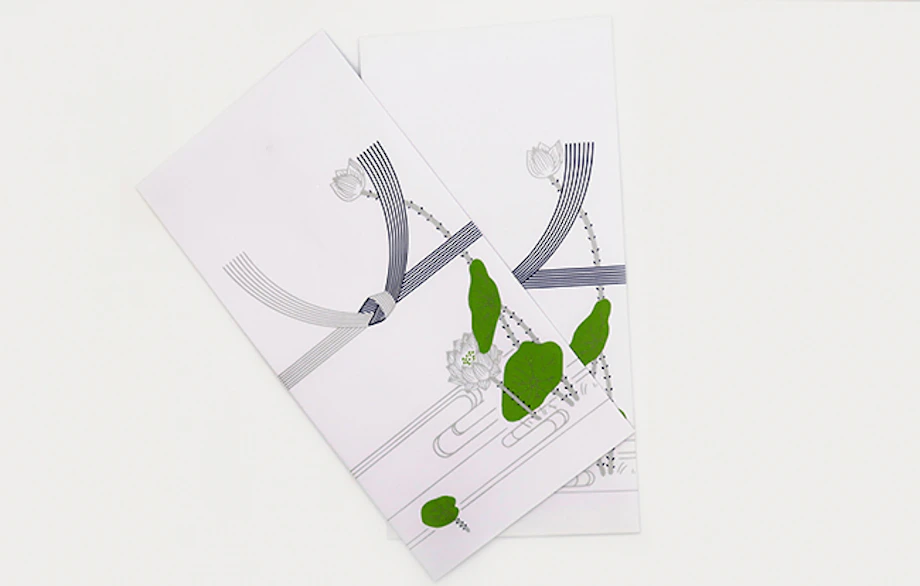

お布施の包み方は通常の法要と一緒で問題なく、分けて用意する必要はありません。白い奉書紙を使用して包みましょう。

葬儀の香典では新札を用いるとマナーに反しますが、お布施の場合は古札ではなく新札を使用します。新札がないときは、できるだけ新札に近いお札を入れましょう。お札を入れる際は、お札の向きを揃え、肖像画が描いてある面を表にした状態で中袋へ入れましょう。

続いて、紙幣の入った中袋を奉書紙で包みます。奉書紙の折り方は、内面を表にして中央からやや左に中袋を置きましょう。そこから、中袋と同じ大きさになるように、左、右、下、上と中袋より大きな部分を織り込んでいきます。このとき、上の折り込み部分が下の折り込み部分よりも上に位置するようにしましょう。

なお、奉書紙が用意できなければ、白い無地もしくは「御布施」と記載された封筒でも差し支えありません。基本的にお布施には水引を必要としないので、その点も注意が必要です。

書き方と渡し方

筆または、筆ペンを用いて黒い文字で書きましょう。表書きは、中央上部に「御布施」、中央下部には自分の氏名をフルネームで記載しましょう。家族単位で渡す場合は、氏名の部分は「〇〇家」と記載しても問題ありません。裏面に住所や連絡先、金額を記載する必要はありません。

また、お布施は直接手で渡すとマナーに反してしまいます。そのため、僧侶へ渡す際は切手盆に乗せる、もしくは袱紗に包んで渡しましょう。袱紗は、紺色や深い緑色、紫色といった暗い色を選ぶのが一般的です。

お布施を渡すときは、「御布施」という表書きが僧侶から読めるような向きで渡すことがマナーだとされています。渡すタイミングは、法事後でも前でも構いません。

お布施以外に必要なもの

法事を実施する際、お布施の他にも僧侶に対して渡すものがあります。以下はお布施には含まれていないので、用意し忘れることがないよう気を付けましょう。ここでは、お布施以外に必要なものについて解説します。

お車代

法事をお寺以外の場所で実施する場合は、僧侶にも会場へ出向いていただく必要があります。その際に、わざわざ足を運んでいただいた事に対するお礼と交通費という意味を込めて渡すのが「お車代」です。お布施とは異なるので、包む際は別々に包みましょう。ただし、僧侶をお寺へ迎えに行ったり移動手段を手配したりしている場合は、お車代は不要です。

お車代の金額の目安は5,000円~1万円程度です。移動距離に沿って金額を決めるとよいでしょう。

お車代の表書きもお布施同様に筆や筆ペンを使い黒い字で「御車代」と記載します。氏名の有無は地域や宗派によって異なるので、事前に調べておくことをおすすめします。渡す際は、お布施の下に重ねて同時に渡すのがマナーです。

御膳料

法事が終了した後に、会食の場を設けることがあります。その際、僧侶が会食を欠席されたときに渡す何らかの事情でのが「御膳料」です。

会食は、飲食物を囲みながら出席者一同が逝去した方のことを偲んで会話する場であるとともに、出席者や僧侶に対する感謝の印でもあります。欠席される場合は、感謝の気持ちを伝える機会が減ってしまうので、代わりに御膳料という形で感謝を伝えるのが通例です。

御膳料の金額の目安は5,000円~1万円程度で、提供する飲食物によって金額は変動します。お布施やお車代と同様の方法でお渡しします。

併修を実施する際の案内状

併修で法要を実施する際、案内状の書き方に変化はあるのでしょうか。結論としては、二人分の法要を併修で実施するという旨を伝える以外に特に異なる箇所はありません。「誰の法要なのか」「実施する日付と時間」「会場の場所」といった基本的な情報を記載しましょう。

ただし、逝去した方の人数が多くなればなるほど、記載するスペースが足りなくなってしまいます。その場合は、用紙を別途で用意するといった対策をとることが必要です。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

年忌法要は毎年ではなく、仏教の教えでよいとされた年に実施されますが、その数は少なくありません。そのため、負担を減らすために併修といった、複数の方の法要を同時に実施するケースも多く見られます。

併修のお布施の金額は、二人分ではなく一人分に半分を足した額がふさわしいとされています。包み方や渡し方は通常のお布施と同様です。

併修の場合のお布施のマナーについて疑問やお悩みがある場合は、小さなお葬式にご相談ください。専門知識があり経験豊富なスタッフが、疑問やお悩みに合わせて適切なアドバイスをいたします。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

全ての箇所を自筆する普通方式の遺言書を「自筆証書遺言書」と呼びます。ホゥ。