法事・法要を営む際、施主として手配が必要な項目は多岐に渡ります。そのなかで案内状も施主が手配しなければならない事柄のひとつです。しかし、日常的なことではありませんし、「案内状の作法などよく分からない」という方は少なくないでしょう。

そこで本記事を読むことにより、法事・法要における案内状の書き方が場面ごとの文例ととともにお分かりいただけます。事後報告や中止延期の案内も含めて紹介いたしますのでぜひ最後までお読みください。

<この記事の要点>

・法事・法要の案内状には、故人の名前、何回忌なのか、法事の日時と場所、会食の有無などを記載します

・案内状の本文は、頭語で始まり結語で終わる形式が一般的で、時候の 挨拶も記載します

・案内状は句読点を使用せず、縦書きで記載します。縁起の悪い「忌み言葉」にも注意が必要です

こんな人におすすめ

法事・法要の施主を務める方

法事・法要の案内状の書き方を知りたい方

法事・法要の送り方を知りたい方

法事の意味と種類

法事と聞くと「親戚が集まり、お坊さんのお経があり、それから食事をして……」という漠然としたイメージは思い浮かぶ、という方は多いかもしれません。

法事の案内をするにしても、まずは法事を営む意味合いを理解しておきたいところです。また、法事にはいくつかの種類があります。

ここでは、案内状作成の前段階として法事の意味や種類について説明いたします。

法事の意味

法事は宗派によって捉え方に違いはありますが、総じて故人がより良い世界に到達できるよう祈る場としての意味合いを持ちます。神道やキリスト教でも追悼行事は存在するものの、法事はあくまで仏教の行事です。

厳密に言うと、法事は僧侶の読経と法話に会食までを含めた一連の行事を示し、法要は僧侶の読経と法話のみを示します。

法事の種類

法事(法要)は、主に下記の3種類に分けることができます。

| 種類 | 主な例 |

| 忌日法要 (きにちほうよう) |

初七日 / 四十九日 / 百箇日 |

| 年忌法要 (ねんきほうよう) |

一周忌 / 三回忌 / 七回忌 / 十三回忌 / 二十三回忌 / 三十三回忌 |

| その他の法要 | 春の彼岸/秋の彼岸/お盆(新盆) |

全体的な傾向として、忌日法要から年忌法要に移り、逝去年から時の経過とともに法事は小規模化していきます。

法事・法要の案内状に記載する内容

案内状に記載が必要な主な項目は、法事の対象者(故人名)と何回忌なのかということ、法事を営む日時と場所、会食の有無の3点です。

これら3点の記載項目は、内容の正確性が特に求められます。そのなかでも日時と場所の項目は、誤った情報が記載されていると大きな混乱を招きかねないため、記載にあたっては細心の注意が必要です。

1. 誰の何回忌なのか

案内状には、誰の法事で、何回忌なのかを明記します。供物や供花などを送る際に故人の名前等が必要になるためです。

このときに間違えやすいのは回忌の数です。最初の法事は初七日ですが、初七日から百箇日までは亡くなった日を含めた日数で表します。

しかし、三回忌以降は亡くなってからの年数から1年を引いた年に行います。例えば、三回忌は亡くなってから満2年目に行われます。2年目であっても、二回忌と書かないようにしましょう。

2. 日時・場所

次に、いつどこで行うのかを明記します。菩提寺など代々法事を行っている場所であれば詳しく書かなくても問題ありませんが、そうでない場合や初めて参加する方がいるのであれば、住所まで詳しく記すことが大切です。

また、何かあったときのために、会場の電話番号も記載するといいでしょう。

3. 法要後の会食の有無

僧侶や参加者に会食を用意する場合は、その案内を記載します。

法事・法要の案内状の書き方や作法

案内状は、思うまま書き連ねれば良いというものではありません。法事・法要の案内状を書く際には、慣習として一定のルールが存在します。

頭語や結語、時候の挨拶、忌み言葉など普段接することのない作法に戸惑う方も多いようです。しかし、法事は厳粛な儀式の場であり、案内状作成についても関係者に失礼が生じないよう礼儀作法を心得ておく必要があります。

書き始めと書き終わり

案内状の本文は、頭語で書き始めて、結語で書き終わる形式にすることが一般的です。頭語および結語は省略しても良いとされているようですが、実際に使われている案内状では頭語と結語が記載されているケースが多数となっています。

頭語・結語には多くの種類、パターンが存在します。たとえば、挨拶状で多く見られるのは「謹啓・謹白」と「拝啓・敬具」の組み合わせです。「謹啓・謹白」で言うと、謹啓が頭語、謹白が結語です。

拝啓・敬具よりも、謹啓・謹白の方がより丁寧な表現となりますので迷った際には謹啓・敬白を記載することが無難でしょう。

季節を表す挨拶

頭語に続いて記載されるのは、季節や天候を表現した時候(じこう)の挨拶と呼ばれる文言です。

たとえば「謹啓 寒風の候……」と表記します。「候(こう)」は「時期」という意味合いです。季節や天候を表現する言葉は季節に応じて数多くありますので、下記に一例をご紹介します。

| 通年 | 時下(時下は「の候」を付記せず、「時下 皆様には…」のように使います |

| 1月 | 厳寒の侯 大寒の候 寒冷の候 寒風の候 |

| 2月 | 余寒の侯 浅春の候 晩冬の候 残寒の候 |

| 3月 | 早春の侯 萌芽の候 弥生の候 春風の候 |

| 4月 | 陽春の侯 春粧の侯 春日の候 清和の候 |

| 5月 | 新緑の侯 薫風の候 万葉の侯 青葉の候 |

| 6月 | 紫陽花の候 小夏の候 入梅の候 首夏の候 |

| 7月 | 盛夏の侯 大暑の候 仲夏の侯 烈暑の候 |

| 8月 | 晩夏の候 処暑の候 避暑の候 季夏の候 |

| 9月 | 初秋の侯 秋分の候 爽秋の候 秋色の候 |

| 10月 | 秋冷の侯 紅葉の候 秋麗の候 爽涼の候 |

| 11月 | 晩秋の侯 深秋の候 暮秋の候 初雁の候 |

| 12月 | 初冬の侯 師走の候 歳晩の候 寒冷の候 |

先方を気遣う文言

季節を表す挨拶に続いて、先方を気遣う文言を記載します。たとえば、下記のような文言です。

・皆様におかれましてはご清祥のことと存じます

・皆様におかれましてはご清栄のことと拝察いたします

・いかがお過ごしでしょうか

故人との関係性を示す

案内状を受け取った方が誰の法要なのかが分かるように記載します。

たとえば「故○○○○の三回忌法要のご案内を申し上げます」などの文章です。施主と故人との続柄も表記する場合には、「亡父○○○○」や「亡祖母○○○○」と書きます。

縦書きが基本

日本では昔から公的私的問わず、毛筆を用いて縦書きの形式で文書が作成されてきました。現在は日常的に縦書きと横書きが混在している状況ですが、儀礼的な場面では、従来の慣習に従い縦書きの文章とすることが基本です。

忌み言葉を避ける

葬儀や法事など弔事では、忌み言葉の使用を避けることがマナーです。

くれぐれも、ますます、たびたび、追って、続いて、再三、数字の4や9など、不幸が繰り返すことを想起させるような言葉や表現が、弔事での忌み言葉に該当します。

句読点を使わずに書く

文中には句読点を使用しません。読みやすさに配慮して「、」を打ちたい箇所には、1字分スペースを空けます。句読点を使わない理由は諸説あり、流れを止めることなく儀式が進行することを願う意味とする説や、毛筆で縦書きをしていた古代には句読点がなかったことに由来するなどの説があります。

先頭行のスペースは不要

本文において、各行の一番上にスペースは不要です。通常の和文縦書きの文書では、最初の行と改行後の新たな行は、1字下げてから書き始めます。

これに対して挨拶状は、1字下げる必要がないということです。つまり、本文の上部は横一列に揃った体裁となります。

案内状を手配・発送するタイミング

案内状は、法事開催日の1~2ヶ月前を目安に先方に届くよう手配し発送することが一般的です。特に四十九日法要は、逝去してから2ヶ月に満たないタイミングで迎えますので、葬儀を終えたら早めに準備する必要があります。

案内状のテンプレート・例文

法事の案内状を作成するときに、参考になるような文例をお探しの方もいらっしゃるかもしれません。

しかしながら、法事には種類があるとともに、地域性や寺院の意向など様々な状況が考えられますので、オールマイティなテンプレート・文例を紹介することは難しいところです。

このため、ここでは参考にしていただけるような事例をいくつか見繕ってご紹介します。

四十九日法要の案内

謹啓 時下 皆様におかれましてはご清祥のことと存じます

亡母○○○○の葬儀に際しましては皆様より温かいご厚志を賜り深謝申し上げます

このたび 次のとおり四十九日法要を相営みますのでご参集賜りたくご案内申し上げます 謹白

記

日時 令和○年○月〇日(○曜日) 午前11時より

会場 友宝山浄土宗清雲寺

住所 愛知県名古屋市神宮○-○-○

電話番号 ○○(○○○○)○○○○

尚 法要後にささやかではございますが会食の席をご用意しております

以上

令和○年○月○日

愛知県名古屋市白鳥○-○-○

施主 ○○○○

誠に恐縮でございますが○月○日までにご都合を返信葉書にてご連絡くださいませ

一周忌法要の案内(戒名記載)

謹啓 初冬の候 みなさまにおかれましてはご清栄のことと存じます

さて 亡父○○○○(戒名 ○○○○居士)の逝去より まもなく1年が経過しようとしております

つきましては左記のとおり一周忌法要を営みたいと存じます

ご多用中のところ大変恐縮ではございますが みなさまのご参会をお願いいたしたくご案内申し上げます 謹白

記

日時 令和○年○月○日 午前11時より

場所 法事専門会館 春秋苑

住所 東京都練馬区高野台○-○-○

電話番号 ○○-○○○○-○○○○

法要後に同会館にて粗宴のご用意がございます

以上

令和○年○月○日

東京都練馬区高野台○-○-○

施主 ○○○○

他 家族一同

一周忌法要の案内(食事なし)

謹啓 陽春の候 皆様におかれましては如何お過ごしでしょうか

故○○○○の一周忌法要を左記のとおり営みたく存じますので 皆様のご参列をお願い申し上げます

尚 諸般の事情により法要後の会食はご用意致しておりません 誠に恐縮でございますがご理解の程お願い申し上げます 謹白

記

日時 令和○年○月○日(○曜日) 午後2時

場所 曹洞宗金峰山 宝善寺 別院勝又道場

住所 川崎市中原区下小田中○○○番地○○

電話番号 ○○-○○○○-○○○○

以上

令和○年○月○日

横浜市神奈川区鶴屋町○-○-○

施主 ○○○○

複数名合同の法要案内

謹啓 ○○の候 皆様におかれましてはご健勝のことと拝察いたします

このたび左記のとおり合同法要を相営みますので皆様にご参集賜りたくご案内を申し上げます 謹白

記

故○○○○儀 戒名 ○○○○信士 十三回忌

故○○○○儀 戒名 ○○○○信女 七回忌

日時 令和○年○月○日(○曜日) 午前10時半

会場 浄土宗阿弥陀寺

住所 埼玉県さいたま市浦和区常盤○-○-○

電話番号 ○○○-○○○-○○○○

法要後○○亭(さいたま市浦和区常盤○-○-○)にて会食の席を用意しております

以上

令和○年○月○日

埼玉県さいたま市大宮区寿能町○-○-○

施主 ○○○○

新盆法要の案内

謹啓 新緑の候 皆様方におかれましては健やかにお過ごしのことと存じます

亡父○○○○の葬儀に際しましては皆様より温かいご厚志を賜り深謝申し上げます

このたび 左記の通り新盆法要を相営みます

ご多用中のところ恐縮でございますが皆様のご参集を賜りたくご案内申し上げます 謹白

記

日時 令和○年○月○日(○曜日) 午前11時より

会場 コミュニティホール絆

住所 神奈川県鎌倉市御成町○-○

電話番号 ○○○○(○○)○○○○

尚 法要後にささやかながら会食の席をご用意しております

以上

令和○年○月○日

神奈川県鎌倉市上町屋○-○

施主 ○○○○

返信はがきにて○月○日までにご参会有無のご連絡をいただきたくお願い申し上げます

案内状の送り方|封筒?はがき?

案内状の送付方法にも、封筒を用いる場合、はがきを用いる場合など様々なケースがあります。案内状の記載内容が万全でも、送り方で不快感を与えてしまうことも考えられます。

封筒とはがきのどちらが適切なのでしょうか。また、封筒とはがき以外にも注意点があります。ここでは、案内状の送り方について確認しましょう。

封筒・はがきも多種多様

送り方には複数の選択肢があります。封筒とはがきを比べますと、封筒の方が丁寧という位置付けです。しかし、はがきだからといって失礼ということはありません。下記のように送り方には、いくつかのパターンがあります。

・封筒+シングルカード

・封筒+シングルカード+返信用はがき

・封筒+ダブルカード+返信用はがき

・はがき

・往復はがき

なお、シングルカードは「はがきサイズの用紙」で、ダブルカードは「二つ折りではがきサイズになっている用紙」のことを言います。

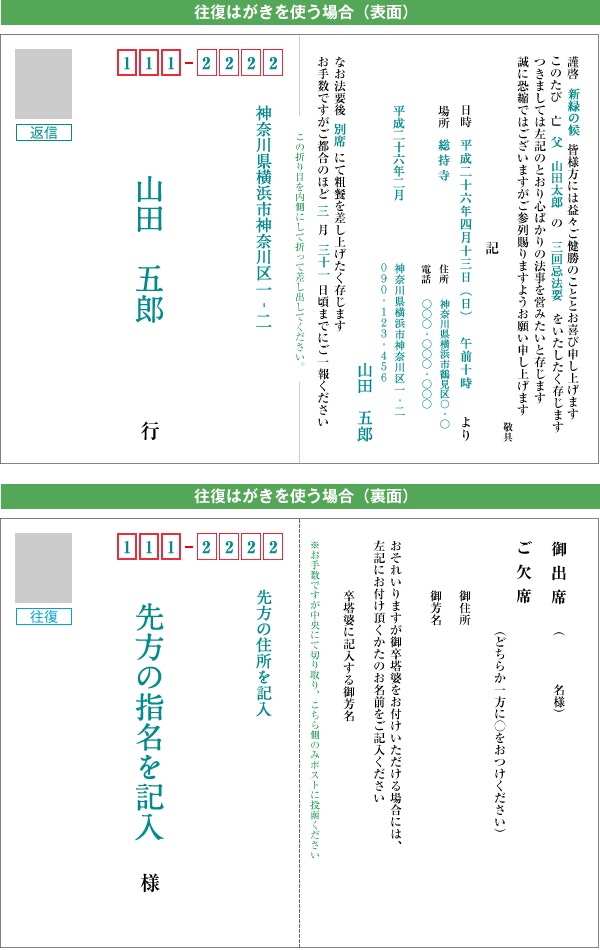

往復はがきも一般的

正式な案内状の場合は、出欠確認ができるように返信用のはがきを同封します。略式の往復はがきを使うこともできます。出欠確認を電話で行うこともあるようですが、形式に則るならば、はがきでの返信が好ましいとされています。

返信用のはがきは、予めフォーマットをこちらで決めておきましょう。出席と欠席のどちらかに○をつけるようにしておき、名前や住所を書く欄を指定しておきます。

また、卒塔婆(そとば)に関しては、法事当日の申込みも受け付けられますが、前もって確認しておくとスムーズに準備できるため、返信用はがきで申込みの確認をする場合もあります。

切手にも注意

案内状では切手にも配慮を要します。無難な方法は、弔事用の切手を利用することです。郵便局では弔事用切手の取り扱いがあります。弔事用切手の利用が必須というわけではありませんが、少なくともキャラクターものや、イベント記念切手の類は避けましょう。

印刷はどこに頼めばよい?

印刷は自宅のプリンターを利用しても差し支えありませんが、葬儀社、仏壇仏具店、料理業者、返礼品業者のいずれかに依頼するケースが多く見られます。インターネット上で案内状印刷サービスを提供している業者を利用することも選択肢の一つです。

電話やメールでの法事案内

送り先との関係性など状況によっては案内状を郵送する方法をとらず、電話やメールで案内を済ませてしまうケースも珍しくありません。「済ませて」という表現を用いているのは、あくまで案内状の郵送が慣習として正式な方法であるためです。

電話やメールで法事の案内が行われるケースや注意点についても確認しておきましょう。なお、LINEなどメッセージアプリを利用しての案内も、考え方はメールと同様です。

相手や状況によって使い分ける

電話やメールの案内で済ませるケースとしては、相手が特に親しい親戚知人である場合です。たとえば故人の子供、子どもの配偶者、孫が案内先であれば、あらたまって案内状を送付するケースは少ないようです。

その他、葬儀や法事で家族親族が集まった際、次回法要の日程が決められたケースでも案内状を送らないことがあります。

電話やメールの注意点

主な注意点は次の通りです。注意点を踏まえた上で慎重に利用する必要があります。

・電話やメールでは失礼と感じる人がいる可能性があること

・電話においては、日時など聞き間違いが生じるリスクがあること

・メールについては、情報関連ツールが苦手としている人もいること

メールで送る場合の文例

メールでも記載すべき主な項目は、案内状と同様です。下記が文例となりますが、送信先との関係性によって、さらにくだけた調子の文章になることもあります。送信先に応じて表現を変える場合でも、特に日時と場所の情報は正確性が重要です。

【文例】

お世話になっております

まもなく亡父鈴木太郎の一周忌の時期を迎えます つきましては 下記のとおり一周忌法要を執り行いますのでお知らせいたします

日時 ○月○日(日) 13:00~

場所 日蓮宗妙蓮寺

(住所:兵庫県伊丹市南町○-○-○/電話番号:○○○-○○○-○○○○)

施主 ○○○○(長男)

*法要後に会食の席を用意しております

出席の有無を確認したいので○月○日までにご連絡お願いいたします

(送信者の名前) ○○○○

法事の事後報告や中止延期の案内

家族のみで法事を営み、事後報告とする場合や、家族の急病や災害など想定外のトラブルによって法事を中止や延期する場合があるかもしれません。新型コロナウイルスの流行下において、法事を取り止めるケースも増えているようです。

ここでは、法事の事後報告、中止・延期を案内する場合の文例や注意すべきポイントを紹介いたします。各文例の最後には、送付日、差出人の住所および氏名を記載することも忘れないようご注意ください。

事後報告の文例

謹啓 時下 皆様におかれましてはご清栄のことと存じます

先般○月○日に故○○○○の四十九日法要を菩提寺○○寺御住職にお勤めをいただき家族のみで相営みました

本来であれば皆様にご参集賜り開催すべきところでしたが 誠に勝手ながら社会情勢に鑑みて極少人数での法要とさせていただいた次第でございます

事後のご報告となり大変申し訳ございませんが 何卒皆様のご理解を賜りたいと存じます

皆様のご健康が守られますようお祈り申し上げます 謹白

中止の文例

謹啓 皆様にはご清祥のことと存じます

さて ○月○日に予定しておりました故○○○○の三回忌法要は、新型コロナウイルスの感染が拡大する状況を考慮して実施を見送ることといたしました

参列のご用意をしてくださっていた皆様には 法事が差し迫った時期でのご連絡となり大変申し訳ありません

感染拡大の防止および皆様の感染リスク回避の観点から施主としてやむを得ず中止の判断をさせていただくものでございます 何卒ご理解を賜りたくお願い申し上げます 謹白

延期の文例

謹啓 皆様方におかれましてはご清祥にお過ごしのことと拝察いたします

さて ○月○日 故○○○○儀 七回忌法要につきまして延期することといたしましたのでご連絡申し上げます

法要の延期は昨今における社会動向を考慮し一旦見送ることにさせていただいたものでございます

情勢が落ち着き法要を執り行う状況が整い次第あらためて日程を設定のうえ皆様にご案内させていただきたいと存じます

皆様のご理解をいただきたく何卒よろしくお願い申し上げます 謹白

中止延期の連絡に関する注意点

まずは、電話やメールで参加予定者に一報を入れることが肝心です。その後、相手との関係性に応じて中止や延期の案内状を送付するという流れで良いでしょう。

なかには新幹線や飛行機のチケット、宿泊施設の予約をしている方もいらっしゃるかもしれません。文書で丁寧に案内をすることよりも、迅速に連絡を入れることが最優先です。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。※2024年4月 自社調べ

まとめ

法事の案内状に記載する主な項目は法事の対象者(故人名)と何回忌なのかということ、法事を営む日時と場所、会食の有無の3点です。

しかし、それだけを自由に記載すれば事が済むわけではなく、案内状の書き方には一般的慣習として、頭語や結語、季節の挨拶、句読点を使わないことなど心得ておくべき作法があります。

法事の種類、または中止や延期など様々な状況に応じた案内状を作成することはなかなか難しいことかもしれません。案内状含め法事に関してお困りの際はもちろん、法事・法要以外にも、葬儀全般に関する悩みや疑問があれば小さなお葬式にご相談ください。知識・経験豊かなスタッフが心を込めて皆様のサポートをさせていただきます。

葬儀費用は相続税から控除することが可能です。ホゥ。