中部地方や西日本に住んでいる方は「粗供養」という言葉を耳にしたことがあるかもしれません。葬儀や仏事の際によく使われる言葉ではあるものの、具体的に何を指すのかわからないという方も多いでしょう。

そこでこの記事では、粗供養の概要とタブーについて解説します。粗供養は宗派や地域によってもマナーが異なるので、いざというときに焦らないように正しい知識を身につけておきましょう。

<この記事の要点>

・粗供養品は参列者だけでなく僧侶や住職にも贈る

・肉や魚、慶事を連想させる酒や昆布は粗供養として不適切

・安価すぎる粗供養品を渡すのはマナー違反

こんな人におすすめ

粗供養におけるタブーな行為を知りたい方

粗供養の正しいマナーについて知りたい方

粗供養品にかかる費用の目安を知りたい方

粗供養におけるタブーな行為

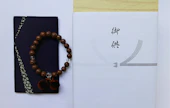

「粗供養」とは、葬儀や法要で供養していただいた方へのお礼の品を指します。渡す際のマナーを知って、タブーを犯さないようにしましょう。

ここからは、粗供養におけるタブーな行為について解説します。

かけ紙をかけずに贈る

かけ紙をかけずにお礼の品物を渡すのはマナー違反です。かけ紙とは、水引と呼ばれる飾り紐が結びつけられたもの、あるいは印刷された紙のことです。粗供養を贈る際には、白と黒のかけ紙を使うのが一般的です。一部の地域では黄色と白を使うこともあります。

水引の結び方は「結び切り」にします。結びきりは一度結ぶと解けない結び方であることから、「同じことが起きないでほしい」という願いが込められています。葬儀や法事でかけ紙を用意する際は、結びきりを選ぶとよいでしょう。

参列者のみに贈る

粗供養品は参列者だけでなく、僧侶や住職にも贈ります。参列者のみに贈るのはタブーにあたるので注意しましょう。僧侶や住職には参列者と同じ粗供養品を贈って問題ありません。かさばらず持ち運びが簡単なものがおすすめです。

ただし、お布施が一律で決められている場合や受け取りを断られた場合など、贈らないほうがよい場合もあります。

地域の慣習に沿わない

一般的な粗供養品のルールのみを重視して、地域の慣習を確認せずに品物を贈ってしまうこともタブー視される傾向にあります。

例えば、関西地方では親族同士で品物を分けられるようにするために、2種類以上の粗供養品をセットにして贈る地域があります。このように古くからの慣習が根づいている地域もあるため、贈る前に地域の慣習について確認しておくと安心です。

粗供養の正しいマナー

実際に粗供養を贈ることになった際、相手に失礼にならないように、マナーを守って贈りたいと考える人が多いでしょう。ここでは、粗供養の正しいマナーをまとめます。

粗供養品は喪主が贈る

粗供養品は葬儀や法要に参加してもらったことに対するお礼として贈る品物です。そのため、喪主や施主など主催者から贈られることが一般的です。

しかしながら、一部の地域では、主催者以外の親族が粗供養品を用意することも少なくありません。例えば、関西地方では参列者がそれぞれ粗品を持参して粗供養品として配る慣習があります。地域の風習を事前に調べて、粗供養品を贈るのにふさわしい人を確認しておくとよいでしょう。

粗供養品は葬儀・法要の前日までに用意する

関西地方など一部の地域では、葬儀や法要の受付をしたあとすぐに粗供養品を渡すケースがあります。受付時に渡すことで、贈り漏れを防ぐ役割があるとされています。帰り際に渡すこともあるため、状況に応じた柔軟な対応が必要です。

また粗供養品は、遅くとも前日までに自宅か会場に届くように手配しておきましょう。お盆やお中元の時期は手配に時間を要する場合があるので、当日焦ることのないように早めに準備しておくことをおすすめします。

粗供養品としてタブーになる品物とふさわしい品物

粗供養品を贈る際は、具体的にどのような品を贈ればよいのでしょうか。贈り物を選ぶ前に、粗供養品としてタブーになる品とふさわしい品を確認しておきましょう。

粗供養としてタブーな品物

避けたほうがよい供養品には、肉や魚が挙げられます。どちらも「四つ足生臭もの(よつあしなまぐさもの)」と呼ばれ、四足歩行の動物の肉・生の魚は粗供養品に適さないと考えられています。

また、お酒や昆布はいずれも慶事を連想させる贈り物なので、粗供養品としてはタブーとされています。ただし、加工品の材料として用いられている場合は問題ないため、過度に意識しすぎる必要はありません。

粗供養品としてふさわしい品物

粗供養品は、重すぎずあとに残らない贈り物を選びましょう。いくつあっても困らないお菓子や日用品などの「消えもの」と呼ばれる消耗品も粗供養品としておすすめです。消えものには「不幸を残さない」という意味があるため、粗供養品の定番として知られています。

おすすめの品としては、お菓子や洗剤、カタログギフトなどです。粗供養は不祝儀に対するお礼に該当するので、あとに残らず消費できるものを選ぶとよいでしょう。

また、季節によって好まれる品も変わってきます。夏であれば素麺やゼリー、冬であればうどんや入浴剤などです。カタログギフトを参考にしつつ、贈る人の好みも確認しておきましょう。なお、贈るタイミングには地域差があるので、送り先の地域の風習を調べておくとよいでしょう。

粗供養品にかかる費用の目安

粗供養品にかかる費用の目安は、身内のみの葬儀で5,000円程度、身内以外の場合で2,500円~3,000円程度であることが一般的です。参列者全員と僧侶や住職に贈ることを前提に、金額を決めましょう。

参列者は仕事や家庭の事情を調整して参列しています。時間を割いて出席してくれた方に安価すぎる粗供養品を渡すのはマナー違反になるので注意が必要です。1,000円以下のものは選ばないようにしましょう。

粗供養と香典返しの違い

粗供養品と香典返しには、明確な違いがあります。粗供養品は、葬儀や法要の参列者全員に贈る品のことです。同じ粗品を参列者分用意し、葬儀や法要の当日や後日に渡します。

一方で香典は、通夜や葬儀に参列してくれた方や、香典をもらった相手に贈るものです。香典の金額に見合う品物を贈るのが一般的と考えられています。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

粗供養品を渡す際に、かけ紙かけずに贈ったり地域の慣習に従わなかったりする行為はタブーとされています。贈り先に粗供養に関する慣習がないかを調べたうえで、品物を選ぶようにしましょう。

また、地域や状況によって粗供養を贈る時期や好ましい贈り方が異なります。贈り方に悩む場合は、葬儀社や詳しい方に聞いて確認しておくと安心です。

小さなお葬式では粗供養や香典返しなど、葬儀に関するさまざまな相談を専門スタッフが承ります。疑問をお持ちの方はお気軽にお問い合わせください。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

直葬とは、通夜式や告別式などの式をはぶき、火葬のみを行う葬儀のことです。ホゥ。