戒名は「仏弟子」になった証として授けられる名前です。戒名という存在は知っていても、その意味について詳しい人は少ないかもしれません。

そこでこの記事では戒名の意味、特徴、宗派ごとの違い、お布施の目安などについて詳しく解説します。戒名をつける前に、基本的な知識を身につけておきましょう。

<この記事の要点>

・戒名とは、仏弟子となった証として故人に授けられる名前のこと

・基本の戒名は「院号」「道号」「戒名」「位号」により構成されている

・戒名をつける際に必要なお布施の目安は、30万円~50万円程度

こんな人におすすめ

戒名とは何か知りたい方

戒名の構成を知りたい方

宗派別の戒名のつけ方を知りたい方

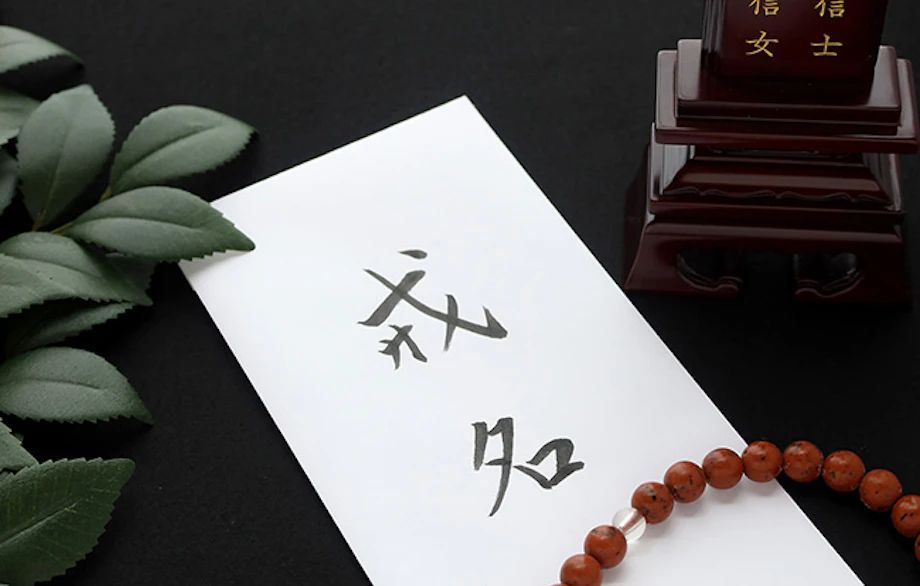

戒名とはどんな意味?特徴は?

戒名にはどのような意味や理由があるのでしょうか。また、戒名の代わりに「法名」や「法号」という言葉が使われることもあります。ここでは、戒名と法名の違いや、戒名がなぜ広まったのかついても解説します。

戒名とは何か

戒名とは、お釈迦様の弟子、すなわち仏弟子となった証として授けられる名前です。本来は生前に、仏門に入った出家者に与えられるものでした。

その後、出家していない方も亡くなった後に極楽浄土へ行けるようにとの願いを込めて、戒名を授けてもらうという風習が生まれました。

法名や法号との違い

戒名と似た言葉に「法名」や「法号(日号)」というものがあります。法名とは、浄土真宗において、お釈迦様の弟子となったときに与えられる名前です。

浄土真宗には、修行者として守るべき戒めである「戒律」というものがなく、阿弥陀如来の教えを守ることとされます。そのため、法名と呼びます。

一方、法号(日号)は、日蓮宗において、お釈迦様の弟子となったときに与えられる名前です。日蓮宗にも戒律はなく、日蓮上人の教えを守ることとされています。そのため、法号(日号)と呼びます。

| 宗派 | 戒名 |

| 浄土真宗 | 法名 |

| 日蓮宗 | 法号(日号) |

戒名をつけるのはなぜ?

仏教はインドにおいて発祥しましたが、発祥地には戒名は存在しません。そのため、戒名は仏教が中国に伝わった後に広まったと考えられています。

戒名は江戸時代に広まり、独自に発達したものです。当時は高額なお金を支払える方が高位の戒名を授かり、対外的に自分の地位の高さを示すものとして用いられていました。

戒名を構成する号の種類や意味

戒名を構成する号は4種類あり、それぞれ持っている意味が異なります。院号・院殿号、道号、戒名、位号の意味や特徴について解説します。

院号・院殿号

院号は、もともとは皇族や将軍家の戒名として使われていたものです。寺院や社会によく貢献した方に与えられる位で、「○○院」と表されます。

院殿号は院号の下位に位置づけられる戒名ですが、院号を使う方が少ないので、実質的には最高位の戒名となっています。「〇〇院殿」と表されます。

道号

道号は、悟りを開いた方に与えられるものです。院号や院殿号がないときには、道号から戒名が始まります。故人の人柄、性格を表現する部分といわれています。

なお、水子、幼児、未成年者には道号をつけないことに注意しなければなりません。場所、性格、住居を表す漢字がよく使われる一方で、「死」などの縁起が悪い字や、「祝」などの縁起がよい字はふさわしくないとされます。

戒名

一般的な戒名は、10文字ほどの位牌などに記される文字の連なり全体を指します。ただし本来の戒名とは、道号の後に連なる2文字の部分のことです。

2文字のうち1文字は現世における名前から取り、もう1文字は仏様や経典から取ります。またそれ以外にも、戒名として先祖から受け継いできた文字や、生前に従事していた職業に関係した文字などが使われることもあります。

位号

戒名の最後につくものが位号であり、尊称の意味を持っています。性別、年齢、社会的地位など故人の属性によって、位号は異なります。

例えば、成人男性の場合は順位の高い順に「大居士、居士、信士」という位号です。同様に成人女性の場合には「大姉、大姉、信女」となります。

宗派別で見る戒名のつけ方は?

宗派によっても戒名のつけ方は異なります。それぞれの特徴について理解しておきましょう。真言宗、浄土宗、浄土真宗、日蓮宗、曹洞宗や臨済宗の場合におけるそれぞれの戒名のつけ方を紹介します。

真言宗の場合

真言宗の特徴は、1文字目に「アの梵字」が用いられることです。大日如来を意味する梵字であり、故人が大日如来の弟子として位置づけられていることを示しています。大日如来は真言宗において本尊とされる仏です。

ただし、幼児には「力の梵字」がつけられます。これは、子どもを守るとされる「地蔵菩薩」を意味する梵字です。

浄土宗の場合

浄土宗の特徴は、「誉」という字がつくことです。これは、念仏の教えを受けた証とされます。浄土宗の寺院によっては、道号がなく「院号、誉号、戒名、位号」となるケースがあります。

また、白木位牌の1文字目に「キリークの梵字」を用いる場合もあり、これは阿弥陀如来を意味する梵字です。

浄土真宗の場合

浄土真宗の特徴は、戒名ではなく法名がつけられることと、道号がないことです。また、阿弥陀如来のもとでは全ての人が平等であるという教えに基づいているため、位号もありません。また、法名の先頭には「釈(釋)」がつきます。

日蓮宗の場合

日蓮宗の戒名は、法号(日号)がつけられます。「日」の文字がつくのが法号(日号)の特徴です。「院号、道号、法号、位号」という構成になります。道号は男性と女性で異なり、男性には「法」、女性には「妙」の冠字がつきます。

曹洞宗や臨済宗の場合

曹洞宗や臨済宗の特徴は、白木位牌の1文字目、つまり戒名の上に、「新帰元」という上文字が記されることです。

これは、「新しく元いた世界に帰る」という意味で、この世での務めを終えてあの世に帰ることを表しています。

戒名をつける際に必要なお布施の目安

戒名をつける際に必要なお布施は、寺院によってさまざまです。お布施は不要としているところもありますし、定額に決められているところもあります。

一般的なお布施の目安は約30万円~50万円程度です。また、戒名によってお布施の目安は、変わります。あくまでも目安であることに注意しましょう。

信士・信女であれば50万円以下ですが、居士・大姉となると80万円以下となり、院号・院殿号では100万円以上となることもあります。

<関連記事>

戒名料の相場は?葬儀費用控除の可否や渡すタイミングとトラブル事例も解説

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

この記事では、戒名の意味や構成、宗派別のつけ方、お布施の目安などについて解説しました。正しい知識を身につけた上で、戒名をつけてもらいましょう。

小さなお葬式では、葬儀に精通したコールスタッフが、24時間365日、通話料無料でご連絡をお待ちしております。戒名について知りたい方や、葬儀についての疑問をお持ちの方は、ぜひ小さなお葬式へご相談ください。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

よくある質問

戒名は誰につけてもらう?

戒名は絶対につけなければならない?

戒名は自分でつけられる?

初盆(はつぼん)とは、亡くなった方の忌明け後、最初に迎えるお盆のことです。ホゥ。