念仏とは仏教における行のひとつで、仏の姿を思い浮かべ、仏の名を唱えることです。通夜や葬儀、法要の場では念仏を唱えますが、宗派によって唱える念仏が異なる点に注意が必要です。

この記事では、真言宗とは何か、念仏をどのように唱えるのかを解説します。

<この記事の要点>

・真言宗の葬儀では「三密加持」が重要で、身体、言葉、心を大日如来に重ねて即身成仏を目指す

・真言宗の念仏は「南無大師遍照金剛」と唱え、弘法大師空海に帰依する意味を持つ

・真言宗の焼香は3回行うが、参列者が多い場合は1回に省略することもある

こんな人におすすめ

真言宗とは何か・念仏の唱え方を知りたい人

真言宗の葬儀マナーについて知りたい人

真言宗の四十九日法要はどのように執り行うのか知りたい人

真言宗とは?念仏はどう唱える?

念仏といえば一般的には「南無阿弥陀仏」をイメージする方も多いでしょう。しかし、真言宗の念仏は異なります。ここでは真言宗とは何か解説しつつ、真言宗の念仏について紹介します。

空海によって開宗された宗派

真言宗は平安時代初期に弘法大師「空海」によって開かれた仏教宗派で、真言密教の教えを教義としています。真言密教の「真言」とは仏の真実の「言葉」を指し、世界の理や事象、隠された秘密といった意味があります。その隠された秘密を知る教えこそが「密教」であると述べています。

真言宗の教えの根幹は「即身成仏」です。人間が修行をすれば今生でも仏になれるとしています。真言密教の修法を三密加持(さんみつかじ)と呼び、「身体」「言葉」「心」を大日如来に重ねることで、人も仏になれるとしているのです。

真言宗の念仏は「南無大師遍照金剛」

真言宗の念仏は「南無大師遍照金剛(なむたいしへんじょうこんごう)」です。「南無」は「帰依する」という意味があり、「大師遍照金剛」は弘法大師空海を指します。すなわち「弘法大師空海に帰依する」という意味になります。

各宗派の念仏も紹介

宗派によってどのように念仏が異なるのか気になる方もいるかもしれません。ここでは真言宗以外の宗派の念仏について紹介します。

| 【宗派】 | 【念仏】 |

| 浄土宗 | 南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ) |

| 浄土真宗 | 南無阿弥陀仏 |

| 天台宗 | 南無阿弥陀仏 |

| 日蓮宗 | 南無妙法蓮華経(なむみょうほうれんげきょう) |

| 臨済宗 | 南無釈迦牟尼仏(なむしゃかむにぶつ) |

| 曹洞宗 | 南無釈迦牟尼仏 |

| 法相宗 律宗 |

特に決まりはない 南無毘盧遮那仏(なむびるしゃなぶつ) |

| 華厳宗 | 特に決まりはない |

| 融通念仏宗 | 南無阿弥陀仏 |

| 時宗 | 南無阿弥陀仏 |

真言宗の葬儀マナー

葬儀の流れやマナー、焼香の作法は宗派によって異なります。葬儀をスムーズに進行するためにも、真言宗の葬儀マナーを押さえておきましょう。

葬儀の流れ

真言宗の葬儀の流れを簡単に紹介します。

| 1.僧侶入場 | 儀式を行い自身の身を清める |

| 2.お葬式の場に仏様を迎え入れる | 葬儀の成就を祈る |

| 3.授戒の儀式 | 僧侶が故人の頭を剃り、戒名を授かり授戒する |

| 4.引導の儀式 | 故人に即身成仏してもらう |

| 5.墓前作法 | 故人の煩悩を取り除き、「印明」と「血脈」を授ける |

| 6.焼香・出棺 | - |

上記の流れの中で、さらにいくつかの儀式が行われます。真言宗は他の仏教宗派とは異なり密教を由来としているため、他の宗派にはない特徴があるといえるでしょう。

数珠(念珠)の持ち方・使い方

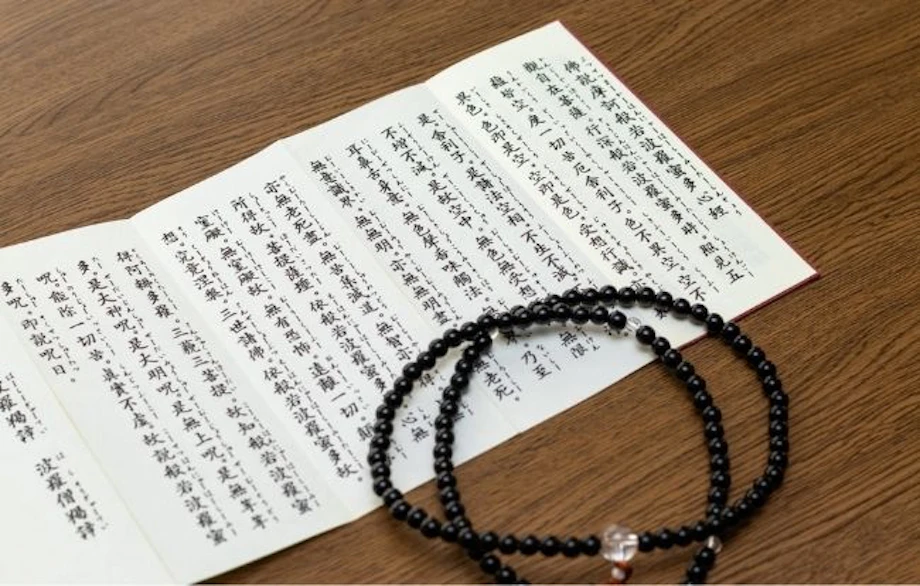

真言宗で使われる数珠は振分数珠(ふりわけじゅず)と呼ばれるもので、108個が連なっている本式数珠を使います。数珠を持つときは左手で親玉を上にし、房は手の中で握るようにして持ちます。また、合唱する際は、両手の中指に数珠をかけ、房は手の甲にくるよう持つのが一般的です。

焼香の作法

真言宗の焼香の作法は以下のとおりです。

1.焼香台の前に進み、遺族に一礼

2.焼香台の前で合掌、一礼

3.右手の人差し指と中指、親指の3本で抹香をつまみ、額に押しいただいて香炉に置く

(3回繰り返す)

4.焼香台から下がり、遺族に一礼

真言宗の焼香は3回行いますが、参列者が多い場合は1回に省略することもあります。

<関連記事>

真言宗の葬儀参列に必要な道具と仏具は?流れとマナーも解説

真言宗の四十九日法要はどのように執り行う?

真言宗は密教を大切にしているため、他宗派と比べて葬儀の内容が少し特徴的です。それでは四十九日法要はどのように行われるのでしょうか。ここでは、真言宗の四十九日法要について解説します。

基本的に他宗派と同じように執り行う

真言宗は即身成仏を目指す日本で唯一の密教ですが、四十九日法要は他宗派と同じように執り行うのが一般的です。ただし、読経の内容と焼香の作法は他宗派と異なります。

真言宗では「大日如来」「弘法大師」「祖先霊」に対して線香を3本立て、焼香も3回行うのが基本的な作法です。

お供え物は何が適している?

お供え物は「五供(ごくう)」と呼ばれる「線香」「花」「ろうそく」「水」「食べ物」の5種類を基本に考えるとよいでしょう。

お供えには消え物といわれる、後に残らない食品や日用品などを選ぶとよいでしょう。ただし、肉や魚といった生物はタブーとされています。仏教のお供え物では殺生をイメージさせるお供え物はふさわしくないとされているためです。

お供え物の金額目安

お供え物の金額は受け取る側に配慮して設定しましょう。目安は3,000~5.000円です。親子や親族など、故人と関係性が近い場合は1万~3万円ほどに設定してもよいでしょう。

<関連記事>

【真言宗】四十九日のお供えは宗派で違いがある?

真言宗の年忌法要はいつまで必要?

真言宗の年忌法要は、一周忌から十七回忌法要まで行い、その後の二十三回忌と二十七回忌を省略して二十五回忌法要をおこなうのが特徴です。

弔い上げは三十三回忌としていますが、その後も五十回忌や百回忌、百五十回忌など「遠忌(えんき)」と呼ばれる年忌法要を行います。ただし、現実的にそこまで行うことは多くはないでしょう。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

真言宗は弘法大師「空海」が日本に広めた仏教です。唱える念仏は「南無大師遍照金剛(なむたいしへんじょうこんごう)」で「弘法大師空海に帰依する」という意味があります。

葬儀の流れや焼香の作法も他宗派と比べて特徴的であるため、きちんとマナーを押さえておきましょう。

真言宗に関する疑問や葬儀のマナーなど、気になることがありましたらぜひ「小さなお葬式」へご相談ください。24時間365日専門のスタッフが、どんな疑問にも丁寧にお答えいたします。

法要以外にも、お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

御霊前は「亡くなった方の霊魂の前に供えるもの」という意味です。ホゥ。