人が亡くなると通夜や告別式などの葬儀が行われるのが一般的ですが、葬儀にかかる費用は案外知られていません。家族や近しい親族が亡くなって自分が葬儀を執り行う側になったときに困らないためにも、葬儀にかかる費用は知っておいて損はありませんよね。

安いとはいえない葬儀費用、故人に対する敬意はあっても経済的な事情から費用が捻出できない方もいるかもしれません。急に降りかかってくる大きな問題にどのように対応したら良いのか、葬儀の費用が払えない場合の解決策をご紹介します。

<この記事の要点>

・葬祭扶助とは、故人も遺族も生活保護受給者で葬儀費用を捻出できない場合に利用できる制度

・現金一括払いができず、クレジットカードもない場合は葬儀ローンを利用する

・故人が保険に加入していた場合、死亡保険金を使って葬儀代を支払うことができる

こんな人におすすめ

葬儀費用の捻出にお困りの方

「葬祭扶助制度」や「生活保護葬」について知りたい方

一般的な葬儀費用の相場を知りたい方

葬儀の費用が払えない場合の解決策

人の死に関わることであるため、葬儀にかかる費用は予想外の出費であることが多いでしょう。葬儀の費用が払えないという状況にはさまざまなケースが考えられますが、実際に払えなくなってしまった場合の解決策はあるのでしょうか。

葬儀の費用が払えない場合は葬祭扶助制度・生活保護葬を利用する

遺族が生活に困窮していて葬儀を行えない場合などに、国が葬儀の費用を負担してくれる制度があり、これを「葬祭扶助制度」といいます。葬祭扶助制度が適用されるには、生活保護法で定められているいくつかの条件を満たす必要があります。

その条件とは、遺族が最低限度の生活を維持できないほど困窮している場合や、故人の扶養義務者がおらず家主や民生委員が葬儀を行う場合です。故人が生活保護を受けていたとしても、扶養義務者が葬儀の費用を用意できる場合はこの制度を利用することはできません。

家族や親族などの身内がいれば葬儀を行ってもらえますが、身寄りがない生活保護受給者の方もいらっしゃいます。そのような方が亡くなった際、身内に限らず故人の葬儀を執り行いたいという意思がある人がいれば葬祭扶助を受けることができます。

「葬祭扶助制度」による「生活保護」を行うことになると、地方自治体に加えて国からも補助が出ることになります。葬儀を執り行う意思がある人がいなければ墓地埋葬法が適用され、地方自治体からのみ費用が出ます。

<生活保護受給者の方へ>

小さなお葬式では、生活保護受給者の方が葬祭扶助が適用された場合に限り、自己負担0円で必要最小限のお葬式(直葬)を行うことが可能です。

詳しくはこちらをご確認ください。お電話(0120-215-618)でもサポートいたします。

葬儀ローンを利用する

一般的に現金やクレジットカードで支払うことの多い葬儀費用ですが、葬儀ローンを利用することもできます。大手の葬儀社であれば、葬儀費用を支払うための葬儀ローンが整備されていることもあります。葬儀社によっては対応していないところもあるため、事前の確認が必要です。

葬儀社に葬儀の申し込みを行った際に一緒にローンを申し込むと、葬儀が始まるまでに審査結果が出るといった流れになります。

必ず審査に通るというわけではありませんが、現金一括払いする余裕がない上にクレジットカードを持っていない・使えないといった場合に役立つ支払い方法です。支払い回数によって年利が変わってくるため、契約時にしっかり確認するようにしましょう。

死亡保険金で支払う

家族が亡くなると遺産相続といった問題に直面しますが、相続は亡くなった瞬間から始まるため、葬儀の費用を考える際には相続人が相続した扱いとなっています。自分の貯蓄からは支払えなくても、葬儀費用を故人の遺産や保険金からであれば支払えるといったケースもあります。

いざとなったら故人の預金や保険金から支払おうと考えている方もいるかもしれませんが、保険金が支払われるまでに時間がかかってしまい、葬儀の費用を支払うまでに間に合わないこともあります。

その際に活用できるのがカードローンやキャッシングです。クレジットカードのキャッシング枠や、申し込んだらすぐに融資してもらえるカードローンやキャッシングもあります。カードローンやキャッシングで借りたお金を葬儀費用に充て、保険金が入ってくるとすぐに返済をすると、手数料や利子がほとんどかからずに済みます。

一般的な葬式で必要になる費用詳細

葬儀を行うには、思っている以上にお金がかかります。故人を盛大に送る葬儀も良いですが、そのせいで遺族が困窮してしまうようでは元も子もありません。そこで一般的な葬式で必要な費用の詳細をご紹介します。どの項目にどれだけお金がかかるのかがわかることで、少しずつ費用を抑えることができるかもしれません。

斎場費代

斎場とは葬儀を行う会場のことをいいます。斎場は民間で運営しているか公営なのかによって使用料が大幅に変わってきます。自宅と斎場、火葬場それぞれの距離によって遺体の配送費用も変わってくるので注意が必要です。

祭壇費用代

祭壇には花祭壇と白木祭壇があり、花祭壇には造花と生花の二種類があります。白木祭壇や造花祭壇の場合は、お別れの際に切花が必要となります。お供え物や水引幕など、祭壇のまわりにも諸々費用がかかってきます。

位牌代

仏式では白木位牌が必要になります。白木位牌とは、祭壇の上に安置する仮の位牌のことをいいます。享年と俗名、戒名などが書かれており、四十九日を過ぎると本位牌を作ることになります。

遺影代

遺影として使う写真と額の費用になります。最近では終活の一環として、自分で遺影用の写真を用意したり家族と一緒に選んだりする方も増えてきています。

枕飾り代

通夜までの間、安置している遺体のまわりを整える祭壇のことを枕飾りといいます。仏式の場合、仮祭壇用の台に白い布をかけ、お箸を刺したごはんやお水、枕団子などをお供えし、花立てや香炉、線香、ろうそくなどを用意します。

棺代

故人の遺体を納めるものを棺といい、遺体には死装束を施し、愛用品なども一緒に納めます。火葬するため、木製など燃える素材の棺が使用されます。

葬儀用の供花代

祭壇のまわりに飾られる供花に係る費用です。白を基調とした花を飾ることが多いですが、故人の好みに合わせることも増えてきています。

骨壺代

故人の遺体を火葬し、遺骨を納める壺のことを骨壺といいます。素材や材質、サイズはさまざまで、地域によっても習慣が異なります。値段やデザインも気になりますが、長年に渡って遺骨を納めておくものなので、耐久性や密閉性、防湿性などを重視して選ぶ必要があります。

遺体搬送費用

病院や自宅などから斎場まで、故人の遺体を搬送する費用がかかります。東京都内の価格では10キロまで12,000円、20キロまで14,000円、30キロまで17,000円程度となっています。時間帯や葬儀社によっても幅があるため、目安として参考にしてください。

また葬儀までの間遺体を保存するためのドライアイスや防腐剤も必要になります。ドライアイスは一日10,000円ほどかかり、都会であれば亡くなってから葬儀まで数日かかることもあるため日数分必要です。

小さなお葬式で葬儀場をさがす

葬儀代の相場はいくらか

ひと昔前は豪華な霊柩車が走っているのを見かけることもありましたが、最近では目にすることもなかなかありませんよね。実際に、葬儀費用は年々減少傾向にあります。それでは葬儀費用の相場とはいったいどれくらいなのでしょうか。

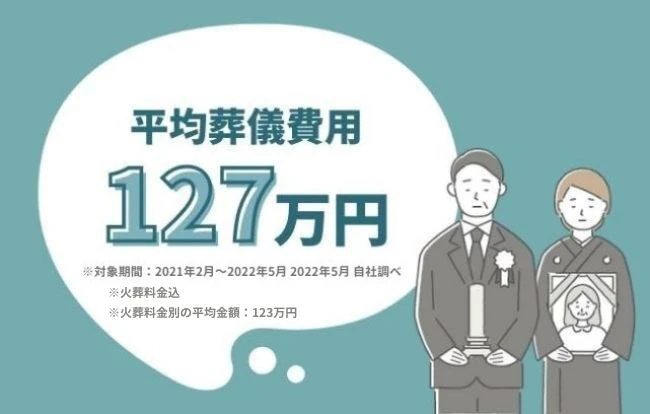

一般的な葬儀費用

小さなお葬式がおこなった調査によると、一般的な葬儀(一般葬)の葬儀全体にかかる費用の平均金額は下記の結果となりました。地域ごとにまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。

| 地域 | 平均葬儀費用 総額(火葬料金込) | 平均葬儀費用 総額(火葬料金別) |

| 全国 | 約191万円※1 | 約187万円※1 |

| 北海道・東北 | 約194万円※2 | 約190万円※2 |

| 関東 | 約206万円※3 | 約202万円※3 |

| 中部 | 約192万円※4 | 約188万円※4 |

| 近畿 | 約192万円※4 | 約188万円※4 |

| 中国・四国 | 約173万円※4 | 約169万円※4 |

| 九州・沖縄 | 約177万円※4 | 約173万円※4 |

(※2 対象期間:2021年5月~2022年5月 2022年5月 自社調べ)

(※3 対象期間 2021年2月~2022年3月 2022年4月 自社調べ)

(※4 対象期間:2021年3月~2022年3月 2022年4月 自社調べ)

平均は上記の通りですが、葬儀費用は葬儀場の規模や祭壇のグレード、戒名料などで大きく変わってきます。なかには余分なオプションが含まれていることもあるため、見積をもらって内容を確認することをおすすめします。

規模を縮小したりグレードを落としたりことで費用を抑えることは可能です。しかし必要以上に削ってしまって、通夜振る舞いや香典返しが足りなくなるといったことがないように、ある程度の余裕は持って用意するようにしましょう。

葬儀代の支払いは基本的に現金で

葬儀費用は葬儀後に後払いするケースがほとんどです。葬儀が終わったあとその場で支払う場合や、葬儀から一週間や10日といった期限が設けられている場合があります。また現金で支払う際は封筒に入れるなどの特別な用意をする必要はありません。

葬儀の段取りを決める前に、葬儀費用としてどれだけのお金を使うことができるのかを計算しなければなりません。香典の合計や故人の保険、借金の有無などを考慮する必要があります。

しかし葬儀費用は急な出費なので、一括で支払うことができない場合もあるでしょう。そういった場合、最近ではクレジットカードでの支払いが可能な葬儀社も増えているようです。

支払い回数も一括だけではなく、分割払いやリボ払い、ボーナス払いを選択できます。カード支払いであれば、実際の引き落としまでに時間的余裕があることやクレジットカードのポイントが貯まるといったメリットもあります。

葬儀代を低価格に抑える方法

基本的には現金一括払いで支払うことの多い葬儀費用ですが、クレジットカードや葬儀ローン、死亡保険金での支払いなど、さまざまな方法を取れることがわかりました。故人への敬意があるとはいえ、葬儀代を少しでも低価格に抑えることができたら……と思う人も少なくないはずです。そんなときに使える方法をご紹介します。

区民葬・市民葬

区民葬や市民葬とは、区民や市民の負担を軽減するための制度です。公営の斎場を利用することやサービスが最低限であることから費用が抑えられ、低価格で葬儀を行うことができます。故人や喪主が住んでいる自治体でのみ行えるという限定付きですが、「しっかりとした葬儀を行いたいけれども、費用は少しでも抑えたい」という方に適しています。

家族葬

最近増えてきている家族葬は、遺族や親族、親しい友人などを中心に行う小規模な葬儀のことをいいます。はっきりとした定義はありませんが、10人~30人程度の参列人数で行われ、一般的な葬儀と同じように僧侶もお呼びします。

全国平均で約191万円※かかる一般的な葬儀(一般葬)に対して、家族葬にかかる費用の全国平均は約110万円※です。葬儀に参列した方からの香典がないため、費用をすべて自己負担できることが家族葬の条件となります。(※対象期間:2021年2月~2022年5月 2022年5月 自社調べ 火葬料金込)

親しい身内だけで落ち着いて見送ってあげたいという想いから、家族葬が選ばれることもあります。参列者が多い葬儀では、参列者への気配りや対応をしなければなりませんが、家族葬では遺族の負担を軽くすることができます。また、参列する人数が前もってわかるということもメリットとして挙げられます。

火葬式

葬儀といえば通夜や告別式などの一連の流れを行うのが一般的ですが、火葬のみで済ませる火葬式という方法をとることもできます。シンプルな葬儀を故人が望む場合や、葬儀にお金を掛けられない場合などさまざまな理由があります。

火葬式では、ご遺体を直接火葬場に搬送し、そのまま火葬を行う流れとなります。葬儀を行わないため、各段に費用を抑えられます。火葬式の相場は20万円程度で、仮に36回払いにすると月々4,700円で執り行うことができます。

葬儀社との打ち合わせや準備が必要なく、式自体の時間も短いため、参列者が高齢の方ばかりという場合でも身体的負担が少ないというメリットがあります。しかし、菩提寺があるにもかかわらずお寺を無視して火葬式をしてしまうと、その後納骨してもらえないといった問題が出てくることもあるので注意が必要です。

小さなお葬式で葬儀場をさがす

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

家族や身内の死に直面したとき、悲しみに打ちひしがれる暇もなく葬儀の準備をしなければなりません。急なことで葬儀の費用を用意できない…… というときの対処法をご紹介してきました。

葬儀の費用を支払ったことで、遺族の生活が危ぶまれるようではいけません。そうなってしまうことがないように、葬祭扶助制度・生活保護葬といった制度が整備されており、条件を満たせば利用することができます。

また葬儀の費用は現金で支払うことが多いですが、クレジットカードや葬儀ローンを利用することもできます。一般的な葬式で必要な額の相場や、費用を抑えるポイントも参考にしてみてください。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

葬儀の喪主を選ぶとき、もっとも影響力を持つのは故人の遺言です。ホゥ。