最近では、核家族化や経済的な問題、価値観の多様化などにより、直葬(ちょくそう)と呼ばれるシンプルなスタイルの葬儀を選択する方も多いのではないでしょうか。直葬は通常の葬儀よりも費用を抑えられます。

この記事では、直葬の費用相場と内訳、費用を抑える方法について解説します。また、直葬のメリット・デメリットや流れ、必要書類などについても紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

<この記事の要点>

・直葬の費用相場は全国平均で約36万円

・直葬は通夜や葬儀を行わないため、親族とよく相談することが大切

・葬儀費用に適用される補助制度の利用で、直葬の費用を安く抑えられる

こんな人におすすめ

直葬の相場について知りたい方

直葬の内容を知りたい方

費用を抑えられる納骨方法を知りたい方

直葬とは

直葬とは、お通夜や告別式を行わず火葬のみでお見送りするお葬式のことで、火葬式とも呼ばれています。広く参列者を招くことはなく、数人の親しい関係者だけで執り行うので、家族にとって経済的にも精神的にも負担が少ないのが特徴です。

簡略化した葬儀とはいえ、法律によって死後24時間の火葬は禁じられているので、すべて終えるまでに丸一日以上かかります。具体的には、遺体を安置したのちに出棺、火葬場へ移動、火葬という流れです。家族の希望に応じて、火葬炉の前でお経をあげてもらえますが、5分~10分間程度の短い時間に限られます。

これまでは一般的な葬儀が主流でしたが、このような葬儀形態を選択する人が近年増えてきています。

直葬の費用相場は?

近年、直葬を選ぶ家庭が増えてきた理由として、経済的な事情が挙げられます。直葬は他の葬儀と比較すると、費用をかなり抑えられます。

全国平均は約36万円

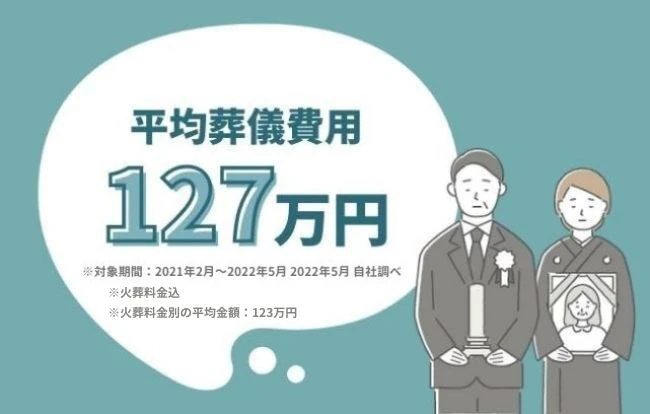

小さなお葬式がおこなった調査によると、直葬の葬儀全体にかかる費用の平均金額は下記の結果となりました。ほかの葬儀形式についてもまとめているので、ぜひ比較してみてください。

| 葬儀形式 | 平均葬儀費用 総額(火葬料金込) | 平均葬儀費用 総額(火葬料金別) |

| 直葬 | 約36万円※1 | 約32万円※1 |

| 一日葬 | 約45万円※2 | 約41万円※2 |

| 家族葬 | 約110万円※1 | 約106万円※1 |

| 一般葬(一般的な葬儀) | 約191万円※1 | 約187万円※1 |

(※2 対象期間:2021年2月~2022年2月 2022年3月 自社調べ)

直葬では会食費や斎場使用料を支払う必要がなくなるため、一般葬と比べると大幅に費用を削減できます。

費用の中には、火葬場に支払うもの以外にも、寝台車での搬送、棺、ドライアイスなどの料金も含まれることが多い傾向にあります。簡易的な葬儀に思われがちですが、需要が増えていることを背景に各葬儀社が力を入れているため、真心込めたサービスを受けられる形式でもあります。

<関連記事>

【第1回調査】直葬にかかる費用相場(全国編)

地域別の費用相場

直葬においても一般的な葬儀と同じように、地域ごとに価格相場があります。葬儀を執り行う地方によって若干料金が変動します。たとえば、関東の平均金額は約37万円※1(火葬料金別)ですが、九州・沖縄では約32万円※2(火葬料金別)と、数万円の差額が生じることもあります。

(※1 対象期間:2021年2月~2022年3月 2022年4月 自社調べ)

(※2 対象期間:2021年3月~2022年3月 2022年4月 自社調べ)

直葬では会食などを行わないため、接待費が影響を及ぼすことはありません。地域により火葬場の料金や人件費が上下するため、相場にも差が生まれている実態があります。

火葬場が公営か民間かによっても費用は異なる

葬儀社の直葬には火葬場の利用料が含まれていないことが多く、火葬場が民間か公営かによって費用は変わってきます。

民間の火葬場の費用相場は3万円~6万円前後、公営では無料~3万円程度が目安です。ただし、市外の住人が公営の火葬場を利用する場合には、5万円~10万円程度の目安となるため、注意が必要です。

その他加算される可能性があるもの

その他、以下のような場合に追加料金が発生することがあります。

・遺体の搬送が長距離である

・安置日数が多い(追加のドライアイス代)

・付添い安置をする

・検視が必要である

小さなお葬式で葬儀場をさがす

直葬の費用内訳

直葬を行う場合、主に以下のような物品・サービスが必要になります。

火葬料金

火葬場には公営と民営とがあり、料金に幅があります。公営の火葬場であれば、民営よりも費用が低く抑えられています。公営の場合は数千円~5万円ほど、民営の場合は5万円~15万円ほどが目安です。

搬送料金

「病院から安置所」、「安置所から火葬場」までの、2回分の搬送費が必要です。費用相場は1万3,000円~が目安です。

安置施設使用料

自宅以外に、葬儀社指定の安置施設を使用する場合の料金です。3,000円~2万円が目安になります。

棺、骨壷、花束代

棺や骨壷、お別れ用の花束代などの物品費用がかかります。棺の価格は3万円~8万円を目安に考えましょう。

ドライアイス代

遺体の傷みを軽減するため、火葬をするまでドライアイスを使用します。1日分の価格の目安は8,000円~1万円です。

手続き代行費用

葬儀や火葬に関する手続き代行を依頼できます。料金は内容にもよりますが、5万~15万円までとさまざまです。

運営スタッフ費用

直葬が費用を抑えられる理由

直葬にかかる費用を抑えられるには理由があります。親族のみといった近しい人物だけで集まる葬儀が直葬です。無駄がなくコストパフォーマンスに秀でている葬儀形式ともいえるでしょう。そこでこの章では2つのポイントに絞り、なぜ直葬が低価格で実現できるのかを紹介します。

会場設営の必要がない

直葬は火葬場で行う葬儀であるため、葬儀会場を借りて故人を弔うための儀式をすることはありません。葬儀の際の会場使用料がかからない形式です。それに伴い、葬儀社のスタッフや司会進行役に支払う人件費を削減できます。祭壇や生花を準備する必要はなく、費用項目自体が減らせるため予算の削減が可能です。

参列者が少ない

一般葬には近所の方や趣味でお付き合いがあった方といった幅広い関係者に参列してもらうことがあります。参列者に対して行う必要があることのひとつが通夜振る舞い、精進落としです。この費用は人数による増減が大きい項目となります。

直葬はごく近い近親者や家族のみで執り行うものです。参列者が少ないため、接待のために料理を用意することはほとんどありません。また、香典をいただく数は減ってしまいますが、香典返しとして返礼品を準備する必要がなくなります。そのため、直葬は参列者にかかる費用を大幅に削減できる葬儀スタイルといえるでしょう。

<関連記事>

直葬の香典はどうする?金額の相場や渡し方など気を付けるべきマナーをチェック

小さなお葬式で葬儀場をさがす

直葬のメリット・デメリット

直葬にしようかどうか迷っている方は、メリットとデメリットの両方を知ってから判断することをおすすめします。ここでは、直葬にはどのようなメリットとデメリットがあるのかについて解説します。

直葬のメリット

直葬のメリットは次のとおりです。

費用を抑えられる

お通夜や告別式がないため費用が少なく済みます。

葬儀が短時間で終わる

参列者が少なく儀式も簡潔なので時間がかかりません。

気を遣うことなく身内で静かに故人を送り出せる

僧侶や参列者に気を遣う必要がないため、静かに故人と向き合えます。

直葬を選んで「ここが良かった」という意見

以下は、直葬を選んで良かったという方のご意見です。

・安い費用で葬儀を執り行えて良かった

・形式にとらわれず、故人の意思を尊重して送ってあげられた

・参列者も身内だけで、余計な気を遣わず、精神的な負担が少なく葬儀を行えた

直葬のデメリット

直葬のデメリットは次のとおりです。

故人とのお別れの時間が短い

火葬のみを行うため、遺族が心を整理するための時間を十分に取れないことがあります。

菩提寺に理解を得にくい

お通夜、告別式を執り行わないことについて、菩提寺からの理解が得られず、お墓への納骨を拒否されてしまうケースがあります。

葬儀に呼ばれなかった人が気を悪くしてしまう

参列できなかった人が気を悪くしてしまう場合があります。また、参列できなかった代わりに弔問を望むことがあり、かえってご遺族の負担が増えてしまうこともあります。

直葬を選んで「ここが困った」という意見

直葬を選んで困ったことがあったという方の意見を紹介します。

・葬儀社がきちんと対応してくれなかった

・菩提寺から納骨を拒否された

・親族から直葬に対する否定的意見が寄せられた

菩提寺には事前に相談しておかないと、トラブルに発展することもあるので注意しましょう。また、親族にも事前に理解を得られるように説明するのが賢明です。

直葬の流れと必要書類

ここでは、直葬を執り行うために知っておきたい一般的な流れや必要な書類について紹介していきます。

一般的な直葬の流れ

一般的な直葬の流れは次のとおりです。

1. 搬送

病院から自宅か斎場に遺体を搬送します。

2. 遺体安置

自宅か斎場の安置場所に遺体を安置します。

3. 火葬手続き

火葬許可申請書の提出など必要な手続きを行います。

4. 納棺

遺体に死に装束を着せて棺に納めます。

5. 出棺

斎場から棺を霊柩車に運び、火葬場へ移動します。

6. 火葬

火葬場にて読経、焼香、火葬、骨上げを行います。

7. 法要

祭壇に遺骨、位牌、遺影を安置し、初七日法要を執り行います。

直葬に必要な書類

直葬に必要な書類は、次のとおりです。

| 書類 | 備考 |

| 死亡届 | 市区町村の役所に提出 |

| 死亡診断書 | 市区町村の役所に提出 |

| 火葬許可申請書 | 市区町村の役所に提出 |

| 火葬許可証 | 市区町村の役所から発行してもらい、火葬場に提出 |

| 埋葬許可証 | 火葬後に火葬場から発行してもらい、受け取る |

直葬を行うときの注意点

直葬という火葬場で済ませるスタイルの歴史はまだ浅く、世間一般に浸透されているとはいえません。そのため直葬を行う際には、前もって親族や近所、菩提寺へ挨拶しておき、理解を得ておくことが大切です。注意したいことを3つのポイントにまとめましたので、葬儀の前にぜひ確認しておきましょう。

親族とよく相談する

お葬式といえばお通夜や葬儀・告別式を執り行う儀式が一般的といえるでしょう。これらの儀式を一切行わないのが直葬です。そのため、伝統や形式を重んじる方が不満に思うことも考えられます。故人を悼む気持ちから親族間で思わぬトラブルに発展する場合もあるでしょう。

不満がくすぶった状態のままで強引に進めてしまうと後になって感情が噴出し、さまざまな問題に発展しかねません。理解を求めるためにも、直葬に決める前に親族とよく話し合いましょう。

菩提寺に確認する

菩提寺がある場合、葬儀後は先祖代々の墓に納骨しようと考える方が多いかもしれません。しかし、菩提寺によっては、直葬を選んだ方の納骨を断っているお寺もあるため、この点にも注意しましょう。

直葬の基本的な形式では、僧侶を呼んでお経をあげてもらったり、戒名をつけてもらったりすることがありません。お布施を納めないことになるため、これまでどおりのお付き合いを継続できなくなる場合もあります。事前に直葬後の対応について菩提寺にあらかじめ相談をしておくとトラブルを防げるでしょう。

<関連記事>

直葬で納骨が断られる可能性がある!断られたときの対処法は?

直葬でも戒名は必要? | 判断方法や付け方を紹介

遺体の安置場所を確保する

直葬を選んだ場合、遺体となってから火葬するまでの間、原則的には自宅で遺体を安置することになります。家の中を片付けて安置スペースを確保できれば問題ありませんが、そうでない場合には他の場所で安置しなければなりません。

遺体保管のために、まずは火葬場へ連絡しましょう。火葬場にはたいてい霊安室が設けられていますから、当日までの間は火葬場に遺体を預けられるケースもあります。ただし、すでに安置スペースが埋まっていることもあるので、日程や費用の確認は早めに済ませておくことがおすすめです。

プランの内容をきちんと確認する

直葬を葬儀社に依頼する際は、遺体の取り扱いやサービス内容をあらかじめしっかり確認しておくことをおすすめします。

お通夜や告別式を執り行わないからといって、丁寧に対応してもらえない葬儀社では困ります。価格だけではなく、きちんとしたサービスを提供してもらえる葬儀社を選びましょう。

直葬の費用を安くする方法

葬儀費用に適用される補助制度を利用することで、直葬の費用を安く抑えられます。ここでは、直葬の費用を安くするためのポイントを2つ紹介します。

葬儀費用に適用される補助制度を利用する

直葬の費用を安くする方法として、葬儀費用に適用される公的な補助制度の利用をおすすめします。たとえば、会社の健康保険では、被保険者やその扶養家族が亡くなったときに、5万円の埋葬費の支給が受けられます。

また、国民健康保険では、被保険者が亡くなったときに、葬祭費の支給が受けられます。金額は市区町村によって異なりますので確認しましょう。

なお市区町村内に火葬場がない場合には、市外の火葬場を利用するための料金を補助してもらえる場合もあります。

見た目の金額だけで決めない

同じ直葬といっても、葬儀社ごとにプラン内に含まれるサービス・物品には違いがあるでしょう。「安価だから」という理由だけで葬儀社を決定するのではなく、各葬儀社のサービスの内容を比較したうえで依頼をしましょう。

自分の求めるサービスがセットプランの中に含まれる場合、オプションを追加する必要もなくなるため、結果的に費用を抑えることができるでしょう。

小さなお葬式で葬儀場をさがす

直葬の場合の香典返しは?

直葬の場合でも香典を持ってくる方はいるかもしれないため、香典返しの準備はしておいたほうが無難でしょう。

また、直葬であるため香典は受け取らないことにするのであれば、事前に辞退する旨を伝えておきましょう。

火葬後のお骨はどうする?費用を抑えられる納骨方法

火葬後の遺骨をどうするかはご遺族が決める必要があります。これまでは先祖代々のお墓に納めたり、夫婦でお墓を建てたりすることが一般的でした。

しかし、誰もがお墓を持っているわけではありませんし、新しいお墓を建てるとなると墓石代と永代使用代で高額な費用がかかります。お墓の後継者がいなければ維持管理するのも大変です。

<関連記事>

購入前に知りたい墓石の値段とお墓を建てるのにかかる費用

最近ではあえてお墓を持たず、永代供養墓を選択するケースも増えてきました。それに伴い、永代供養を受け入れる寺院も増加していますが、預け先によって10万円から150万円以上と費用にばらつきがあるのが実情です。

他にも、費用を安く抑える方法として「散骨」があります。散骨とは遺骨を粉状にして海や野山にまき、大自然に還すことです。

小さなお葬式で葬儀場をさがす

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。※2024年4月 自社調べ

まとめ

葬儀に関するご準備は事前に行うことが大切です。いざというとき困らないように、直葬についてはもちろん、葬儀全般に関する疑問は、「小さなお葬式」へお問い合わせください。24時間365日専門スタッフがお客様をサポートさせていただきます。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

<関連記事>

永代供養とは?そのメリット・デメリット

直葬にお布施は必要?金額の相場や渡す際のマナーを紹介します

直葬を行う前に知っておきたいこと

「直葬」とはどんな葬儀形式?費用の相場や注意点とは?

直葬でも戒名は必要? | 判断方法や付け方を紹介

直葬の香典はどうする?金額の相場や渡し方など気を付けるべきマナーをチェック

直葬での服装は?平服と言われたときの理想の格好やNGな格好も紹介

直葬でのマナーまとめ!服装・香典・直葬を行うときの注意点とは?

直葬で納骨が断られる可能性がある!断られたときの対処法は?

直葬と密葬の違いは?それぞれの葬儀に決める理由や流れとは

直葬(火葬式)の割合は?直葬が選ばれている理由

自身が亡くなったときのために、エンディングノートを書いておくのもおすすめです。ホゥ。