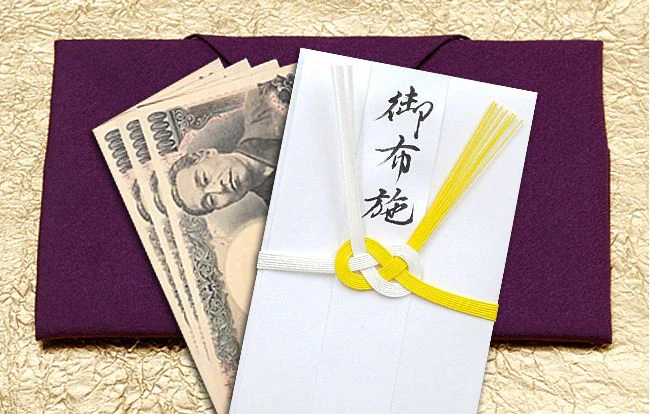

法要を執り行うときはお寺にお布施を渡すのがマナーですが、お布施の額は法要や宗派ごとに相場が異なります。そのため、いくら包めばよいのか頭を悩ませている方もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、曹洞宗のお布施の相場についてご紹介します。法要ごとの金額相場に加えて、ほかに必要となる費用についても解説していきます。曹洞宗の法要の施主となる方はぜひ参考にしてください。

<この記事の要点>

・葬儀で包むお布施は、地域や法要の規模などで異なるが20万円~60万円程度

・初七日を葬儀と別で行う場合のお布施は3万円前後

・御膳料やお車代はお布施とは別に包み、お盆の上に乗せて渡す

こんな人におすすめ

曹洞宗のお布施の目安について知りたい人

お布施を渡すときのマナーについて知りたい人

お布施以外に必要な費用について知りたい人

曹洞宗のお布施の相場

曹洞宗は鎌倉時代に開かれた仏教の一派です。禅による修行を重視しているのが特徴で、壁に向かってひたすら坐禅を組む修行をすることで知られています。そのような曹洞宗のお布施の相場はいくらなのでしょうか。各法要の金額と、そのほかにお寺にお渡しする費用をご紹介します。

葬儀へのお布施

葬儀で包むお布施の金額は、20万円~60万円ほどが相場です。相場は地域や法要の規模、お寺との関係で上下しますので、一般的な相場としてお考えください。

葬儀は故人を弔う法要の中でも特に重要で大きな儀式です。そのため、お布施の額はほかの法要よりも大きくなります。葬儀では、斎場の使用料や参列者の接待などでほかにも多くの費用が必要です。葬儀費用は余裕をもって見ておきましょう。

初七日へのお布施

曹洞宗では、初七日を故人が三途の川にたどり着く日と位置づけています。故人がどのような川の流れを渡るのかが決まる日のため、幸先を祈って読経をあげてもらうのが慣例です。

近年では喪家や参列者の負担を軽減するために、初七日は葬儀と同日に行うことが多くなっています。お布施は葬儀のときにまとめて渡すのが主流となっており、初七日のために包む機会は減少しました。初七日を葬儀と別に行う場合は、お布施は3万円前後とするケースが多くなっています。

四十九日へのお布施

四十九日でお渡しする額は3万~5万円が相場です。四十九日は忌日法要の最終日であり、故人が現世を離れて仏さまになる日といわれています。重要な節目となる日なので、比較的高額になります。

四十九日では読経のほかにも食事会を開くのが一般的で、こちらも費用が発生します。この日までに本位牌や卒塔婆を用意することが多いでしょう。葬儀ほどではありませんが、法要の費用は大きくなる傾向です。

初盆・初彼岸へのお布施

初盆や初彼岸では3,000円~1万円ほど包むのが一般的です。初盆・初彼岸は個人単位ではなく合同で行われることも多く、低めの相場が通例です。

初盆・初彼岸は、四十九日を過ぎてから初めて迎えるお盆やお彼岸です。忌日期間中にお盆を迎えた場合は含まれず、次の機会が初となります。これらの法要では僧侶を招いての読経を行わないこともあります。その際は、お布施は必要ありません。また、他宗派では読経をお願いしてもお金は出さないこともあります。

戒名料

戒名料はランクや文字数、菩提寺しだいで大きく変わるのが特徴です。相場は30万円~100万円以上と幅広くなっています。

曹洞宗の戒名は男性の場合は、信士・居士・院信士・院居士、女性は信女・大姉・院信女・院大姉です。ランクが上がると戒名料も上がります。

お寺ごとに設定額は異なるので、同じ曹洞宗の寺院でも寺ごとに相場が大きく変わるケースも散見されます。また、戒名はご先祖様より高いランクにしないなどの決まりがあることも覚えておきましょう。

お車代

お車代は僧侶の移動費用として渡す謝礼金です。法要の種類を問わず僧侶をお呼びしたときに渡すのがマナーになります。相場は5,000円~1万円です。利用料金が最も高い乗り物を使用した場合の金額で考えるのが通例となっており、多くの場合はタクシー料金に準拠します。

基本的には僧侶が斎場に訪ねるのに必要な額を包みます。そのため、お寺で法要を行う場合は渡す必要はありません。施主が斎場までのタクシーを手配して、実費を負担するケースでも不要です。

御膳料

御膳料は僧侶が食事の席に列席しない場合に渡します。時間や会場の都合で会食そのものを行わない場合も用意するのがマナーとなっています。相場としては5,000円~2万円程度です。

御膳料やお車代はお布施とは別々に包みます。表書きも個別に書くのがマナーです。直接手渡しするのではなく、それぞれを白い無地の封筒に入れてふくさやお盆の上に乗せて出しましょう。

ほかの宗派のお布施の相場

仏教には曹洞宗以外にも多数の宗派があります。それぞれの宗派に曹洞宗とは異なる教義や思想があり、同じ仏教でも多くの面で違いが見て取れます。ほかの宗派では、お布施の相場はいくらくらいなのでしょうか。浄土宗と浄土真宗を例に比較してみましょう。

浄土宗

浄土宗は法然上人が開いた宗派です。念仏を唱え続ける専修念仏の修行で知られており、ご本尊である阿弥陀如来の本願で救済されることを目的としています。

浄土宗のお布施の金額は15万円~30万円程度が一般的です。曹洞宗と比較すると下限上限ともに下回っており、お布施の額は低いといえるでしょう。お布施の目安は施主の年収の10%~20%程度といった考え方もあります。こちらのケースでは、人によって額は大きく変わることになります。

浄土真宗

浄土真宗は鎌倉時代初期に親鸞聖人を宗祖として展開しました。親鸞聖人の言葉である「平生業成」を一枚看板とし、「亡くなった後のことを考えるのではなく、生きている今のうちに努力すべき」と説いています。

浄土真宗ではお布施に相場はないとされていますが、一般的には25万円~50万円を渡すことが多いようです。お布施という言葉は浄土真宗とほかの宗派では意味が異なるので、表書きに「志」や「供養料」とは書かないように注意しましょう。

地域による違い

宗派だけでなく、地域によってもお布施の金額に違いが見られます。葬儀や法要は地域色が濃い文化であるため、地域ごとに独自の相場が形成されています。同じ宗派でもお住まいの地域によってお布施の適正額が大きく異なるケースも見られるでしょう。

相場が高額な地方と低い地方を比べると倍以上の差があるともいわれています。地域別のお布施相場の差は宗派の違い以上に大きな影響があり、文化の違いは費用面の観点でも無視できないものとなっています。

お布施以外の費用

葬儀にかかる費用はお布施だけではありません。葬儀にはさまざまな費用が発生し、それらの合計額によって全体の葬儀費用が決まります。ここからは、葬儀を行うのに必要となる費用をご紹介します。あわせて葬儀費用を抑える方法もご紹介しますので、葬儀費用にお悩みの方はご参考になさってください。

葬儀全体でかかる費用

葬儀にかかる費用は合計で200万円程度となる場合が多く、内訳は大きく3つに分けられます。

ひとつ目は、葬儀の法要に必要な費用です。セレモニーホールの利用や祭壇の準備、火葬場の使用などのお葬式一式を行うために必要な支出となります。内訳の中で最も大きな割合を占めており、全体の5割~6割ほどが葬儀本体費に割り当てられます。

ふたつ目は、葬儀の参列者に振る舞うための接待費です。お通夜や告別式で食事の席を設けるときに必要となる費用です。香典返しや会葬御礼など、参列者へお渡しする返礼の品にかかる出費も含まれます。地域の慣習や参列者の人数しだいで変動する項目となりますが、全体の約2割~3割となる場合が多いでしょう。

最後が心づけを含めた寺院費用となります。寺院へ払う金額は葬儀の全体費用の2割~3割程が目安となります。

費用をなるべく抑えるには

葬儀の費用は実際に行ってみて、初めてどれくらいかかるのか分かることもあります。心づけのように目に見えないものにかかる費用もあり、思わぬ金額が必要となる場合もあるでしょう。施主にとっては大きな負担となるかもしれません。

このような事態を避けるためには、どれだけの費用がかかるかを事前にしっかりと把握するのが大切です。葬儀費用を明確にするには葬儀社選びが重要です。葬儀費用の内訳が明瞭な業者を選ぶことが、思わぬ出費を抑えるための第一歩となります。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

お布施の額は気持ちしだいとされていますが、実際には大まかな相場は決まっています。葬儀を行うには葬儀本体費や飲食接待費などもかかるので、これらを踏まえて総合的に費用を考えましょう。

小さなお葬式では、低価格で葬儀を行うためのプランをご用意しています。プラン内容は必要なものだけを厳選しており、内容を明瞭に表示しています。そのため、余計な出費はかかりません。費用を抑えた葬儀プランをお望みの方は、ぜひご相談ください。

法事・法要以外にも、葬儀全般に関する悩みや疑問があれば「小さなお葬式」へご相談ください。知識豊富な専門スタッフが24時間365日サポートします。

東京や一部の地域では7月、ほかの地域では8月にお盆を迎えることが多いようです。ホゥ。

20190425094722_7101405897.jpg?fm=webp&h=108&w=170&fit=clip)