金銭的に余裕がない遺族や親族は、葬祭扶助によって葬儀費用に充てることができます。制度にはいくつかの規定がありますが、「参列者から香典を受け取ってもよいのかわからない」という方もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、葬祭扶助制度と香典において定められているルールについてご紹介します。香典の相場に加え、扶助の具体的な対象を知ることが可能です。葬祭扶助のルールに関して寄せられる質問・回答もあわせてご紹介します。

<この記事の要点>

・香典は収入として扱わないため、生活保護葬で香典を受け取っても問題ない

・生活保護葬の香典は家族の場合、3万円~5万円が相場

・葬祭扶助制度の支給対象は遺体の搬送代や火葬代などで、葬儀費用は対象外

こんな人におすすめ

生活保護葬(葬祭扶助)について知りたい方

生活保護葬の香典の相場を知りたい方

葬祭扶助制度の扶助対象を知りたい方

生活保護葬(葬祭扶助)で香典は受け取っても問題ないのか

資金を受給して行う葬儀では、香典のやり取りに関与しないのがルールです。「お金を受け取ってはいけない」と考える方もいるかもしれませんが、一般的な葬儀と同様に受け取っても問題ありません。

香典として包まれたお金は、金額がいくらであっても収入として扱わない決まりがあります。生活保護を受けている場合でも、「香典を受け取った」という報告は不要です。参列者の気持ちとしてありがたく受け取りましょう。

いただいた香典にはお返しをするのが一般的なマナーですが、香典返しを用意するお金も扶助の対象外です。多数の香典によってお返しの予算が高額な場合でも、自己負担となる点に注意しましょう。香典返しのお金が用意できない場合は、あらかじめ香典を辞退しておくと安心です。

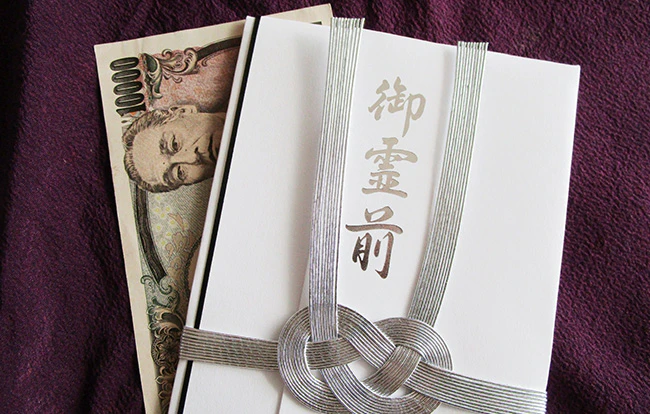

生活保護葬の香典の相場

葬儀に参列する予定の方は、大まかな香典の相場をおさえておきましょう。

家族:3万円~5万円

親族:3万円前後

その他の参列者:5,000円~3万円

家族の場合は10万円ほどの香典を包む方も見られますが、一般的には3万円前後でも失礼にはあたりません。20歳代であれば、相場よりも5,000円~1万円減額した数字を相場としてもよいでしょう。

このように、香典の相場は「一般葬だから高額になる」といったものではありません。形式を問わず参考にできるため、ある程度の金額を理解しておくと安心です。

現在生活保護を受けている方は、扶助を利用しても香典に充てられない点に注意しましょう。葬儀を行う場所が遠方であった場合は、移動費用を申請できるケースもあります。故人との関係性によって判断が異なるため、ケースワーカーや福祉事務所にあらかじめ相談することが大切です。

葬祭扶助制度の扶助の対象は?

葬儀に必要な費用を支給する制度では、以下の項目が支給対象となっています。

・死亡診断書・検案書

・遺体の搬送代

・火葬代

・骨壺代

・納骨代

受給されるお金でまかなえるのは、死亡を確認してから遺体を安置し、火葬・納骨を終えるまでの費用です。お通夜や告別式を行うための費用や祭壇、読経料といったものは適用されません。豪華に行うのではなく、「故人を火葬するまでの最低限必要な段階を経ること」を目的とした制度であるためです。

仏教への信仰が強い方は、戒名を望むケースも多いでしょう。しかし、現在の制度においては戒名料も対象に含まれない点を理解しなければなりません。戒名に必要な費用やお布施は自己負担です。一度に数万円を要するため、僧侶にもあらかじめ相談して適切な戒名をつけてもらう必要があります。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

葬家の資金で葬儀が行えない場合は、市区町村の福祉事務所に相談することが大切です。火葬と納骨までに必要な費用を全額支給してもらえるケースもあります。香典に関しては制度と別のものとして考えるとわかりやすいでしょう。

参列者から受け取った場合は所得として扱われません。香典返しも自費で用意する必要がある点を理解しておくと安心です。扶助制度を申請して葬儀を申し込みたいと考えている方や、香典の扱いに不安がある方は「小さなお葬式」までご相談ください。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

よくある質問

生活保護葬に参列してもよいの?

葬祭扶助で市区町村から香典は出る?

受け取った香典はどのように使えばよい?

生活保護受給者が参列する場合も香典代は用意すべき?

お通夜や告別式はできるの?

故人が生活保護受給者の場合は香典を没収される?

包む香典の金額は、故人・遺族との関係の深さ、年齢や社会的な立場で異なります。ホゥ。