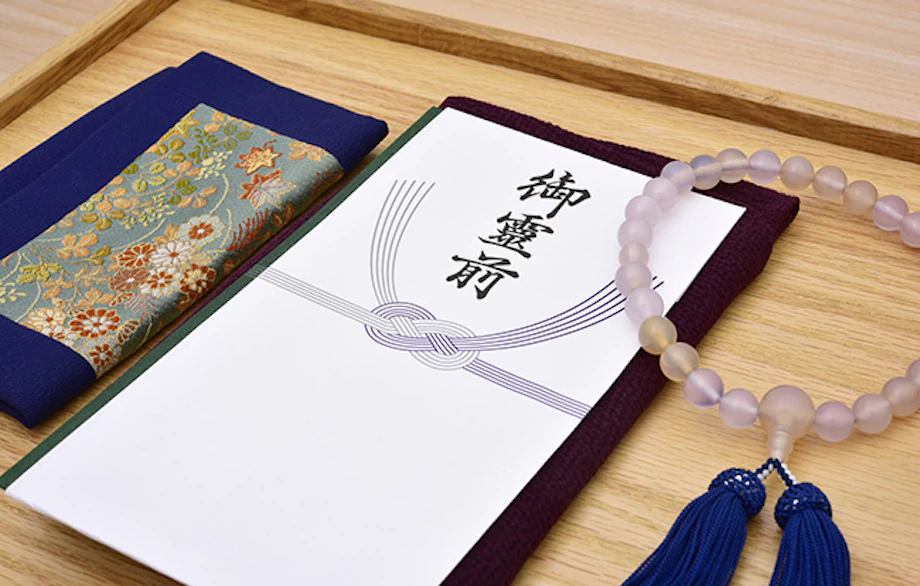

葬儀や法事に参加するときには香典を持参するのがマナーです。しかし、香典袋に表書きや氏名を記すのが苦手という方もいるのではないでしょうか。香典袋を印刷で済ませることができれば手間を大きく軽減できますが、マナー違反ではないか気になる方もいるでしょう。

そこでこの記事では、印刷した香典袋は失礼なのかについてご紹介します。マナーの面や印刷を利用する際の注意点について確認しましょう。香典袋の印刷や書き方でよくある質問もご紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。

<この記事の要点>

・印刷した香典袋はマナー違反ではないが、名前はなるべく手書きしたほうがよい

・文字の色は薄墨に近い色で印刷し、フォントは毛筆に近いものを使用する

・宗派によって適切な表書きの書き方が異なるため、注意が必要

こんな人におすすめ

印刷した香典袋を使用したい方

香典袋を印刷する場合の注意点について知りたい方

香典袋の正しい書き方について知りたい方

印刷した香典袋は失礼にあたる?

表書きなどを印刷できれば便利ですが、香典袋を手書きしないのは失礼にあたるのでしょうか。印刷が使えれば、急いでいるときや毛筆に自信がない方には大変助かるだけに気になるところです。マナーの観点から印刷の可否を確認しましょう。

基本的には印刷でも失礼にはならない

香典袋の書き方にはさまざまなマナーがありますが、印刷について特に決まりは定められていません。表書きなどを印刷してもマナー違反とはならないという考え方が一般的です。

昔は自分で墨を磨って手書きするのが当たり前でした。家庭で気軽に印刷できるようになったのはパソコンが普及した近年になってからのことであるため、マナー観が時代に追いついていないのが実情のようです。

年賀状も以前は手書きするのが当たり前でした。近年では自家製の印刷や既製品を用いることも珍しくなくなりましたが、マナー違反とはされていません。それと同様に、香典袋も印刷する方が増えていることからマナー的にも受け入れられているようです。

名前は手書きのほうが無難

印刷した香典袋はマナー違反ではありませんが、名前はなるべく手書きしたほうが無難です。

表書きはマナーに沿って書く一律的なものですが、名前は個人を示す重要な要素です。人によっては名前まで印刷では味気なく思ったり、心がこもっていないと感じたりする方もいるため、なるべく手書きすることを心がけたほうがよいでしょう。

印刷を活用すれば字の美しさに自信がない人でもきれいに名前を記すことができ、見栄えはよくなります。しかし、香典は心がこもっていることを伝えることも重要なため、多少不格好だったとしても手書きのほうが印象はよいでしょう。

香典袋を印刷する場合の注意点

印刷した香典袋を使用する際には、気をつけたほうがよいポイントがいくつか存在します。基本的なマナーは通常と同じなので、印刷の設定や内容には注意が必要です。印刷する場合の注意点を見ていきましょう。

薄墨に近い色で印刷する

お通夜と葬儀で出す香典袋は薄墨を使って書くのがマナーです。薄墨を使う理由は諸説ありますが、「突然の不幸な知らせに墨を磨る間も惜しんで駆けつけた」「訃報の悲しみで涙がスズリに落ちて墨が薄まってしまった」といった気持ちを表現するためといわれています。

印刷であっても書き方のマナーは変わらないため、文字は薄墨に近い色で印刷することが大切です。文字のカラー設定は、通常の黒ではなく薄いグレーにして入力しましょう。

毛筆に近いフォントで印刷する

印刷するときは文字のフォントにも気を配りましょう。Wordソフトでよく用いられる明朝体やゴシック体は香典袋にはふさわしくありません。香典はあくまで毛筆で手書きするのが基本なので、印刷する際もそれにならって毛筆に近いフォントを使用しましょう。

使用する編集ソフトに毛筆に近いフォントが登録されていない場合は、インターネットを利用してダウンロードすれば使用できます。無料で配布されているフォントも多数あるので、「フォント 毛筆体 フリー」といったワードで検索してみてください。

印刷した香典袋を利用する方法

印刷した香典袋を使用する場合、どのように準備すればよいのでしょうか。印刷した香典袋を用意する方法は、大きく分けて自宅で印刷して自作するか、既製品を購入するかの2つです。急を要するときに慌てることがないように、しっかりと方法を確認しておきましょう。

自宅のコピー機で印刷する

香典袋は、パソコンとプリンターがあれば自宅で印刷できます。WordやExcelといったソフトで編集してプリンターで出力するだけですぐに使用可能で、費用をかけずにお手軽に作成できるため大変便利です。

さまざまなWebページで香典袋のテンプレートが配布されており、これらをダウンロードして適用すればすぐに雛型を用意できます。用途に合った表書きや自分の名前を入力して印刷すれば、香典袋として使用できます。

コンビニなどで購入する

すでに表書きが印刷された既製品をコンビニなどで購入することも可能です訃報は思いもよらぬタイミングで急に届くことも多いため、自分で用意する余裕がないときには重宝します。

コンビニで売られている香典袋は表書きがあらかじめ印刷されているものが多いので、自分の用途に合ったものを選ぶ必要があります。表書きだけではなく水引の種類にも気を配って、参加する法事と先方の宗教・宗派に適したものを選びましょう。

香典袋を印刷する前に!香典袋の正しい書き方

香典袋にはさまざまなマナーがあります。法事の場は特にマナーが重視される場でもあるため、失礼にならないように香典袋の書き方には細心の注意を払いましょう。こちらでは、宗派による表書きの書き方と名前、中袋の基本的な書き方をご紹介します。

宗派による表書きの種類

同じ仏教でも、宗派によって適切な表書きの書き方が異なる場合があるので注意しましょう。仏教では「御霊前」と書くとさまざまな宗派に対応できますが、浄土真宗の場合は「御霊前」は不適切です。

浄土真宗では死者の魂は亡くなるとすぐに成仏して仏さまになるとされているため、「霊」という表現は用いません。先方の宗派が浄土真宗の場合は「御仏前」と書きましょう。

「御仏前」は、四九日法要以降は広い宗派で用いられる表書きです。宗派だけでなく、参加する法事によって適切な表書きが変わることもあるので注意しましょう。

名前の書き方

名前は水引を挟んで表書きの真下に書きます。表書きよりも文字をやや小さくして縦書きするのが基本です。法事では同姓の親戚が大勢集まることも珍しくないので、混同を避けるためにフルネームを書きましょう。

夫婦で出す場合は、夫の名前の左横に妻の名前を書きます。妻はフルネームではなく名前のみ書き添えましょう。妻が代理で参列するときは、夫の名前の左横に、代理で身内が参列したことを示す「内」と記載するだけでよいでしょう。

中袋の書き方

中袋は表に包んだ金額を、裏に出した人の名前と住所を書きます。金額は袋の表面中央に縦書きで大字を使って記入するのが原則です。大字とは「壱」や「弐」といった複雑な造りの旧字体を指します。一万円を包んだ場合は「金 壱萬圓也」と書きましょう。

名前と住所は裏面の左側に縦書きで書くのが基本です。住所は郵便番号から番地・部屋番号までしっかり書き、外袋がなくてもどこの誰から出されたものかわかるようしましょう。住所を書くときは大字ではなく通常の漢数字で書きますが、ゼロは零ではなく「〇」と表記する点は気をつける必要があります。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。※2024年4月 自社調べ

まとめ

この記事では、印刷した香典袋を使用してよいかと、香典袋を印刷する場合の注意点について解説しました。印刷した香典袋を使用することはマナー違反ではありませんが、名前は手書きしたほうが無難です。印刷する場合は文字の色やフォントに気を配り、毛筆の手書きに近い雰囲気になるように調整しましょう。

小さなお葬式では、ほかにもさまざまな法事や儀式のマナーに関するコラムを扱っています。個別のケースのご質問も承っていますので、わからないことや不安に思うことがあればぜひ小さなお葬式をご利用ください。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

よくある質問

香典袋の中袋はボールペンで書いてもよい?

香典袋は薄墨以外で書いても大丈夫?

香典袋を薄い字で印刷することはできる?

短冊熨斗がない香典袋に印刷はできる?

短冊熨斗つきの香典袋に印刷はできる?

香典を連名で出す場合の書き方は?

自筆証書遺言は押印がなければ無効だと判断されてしまうので注意しましょう。ホゥ。