家族や親族が亡くなった直後には、葬儀・香典といった準備が控えています。精神的な負担を感じる時期でもあるため、「必要な手続きや費用について知っておきたい」と考える方もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、身内が亡くなってからかかるお金の内容について詳しく解説します。具体的な内訳が把握できると、実際の準備もスムーズに進められるでしょう。後半では、香典の書き方やマナーもご紹介しています。

<この記事の要点>

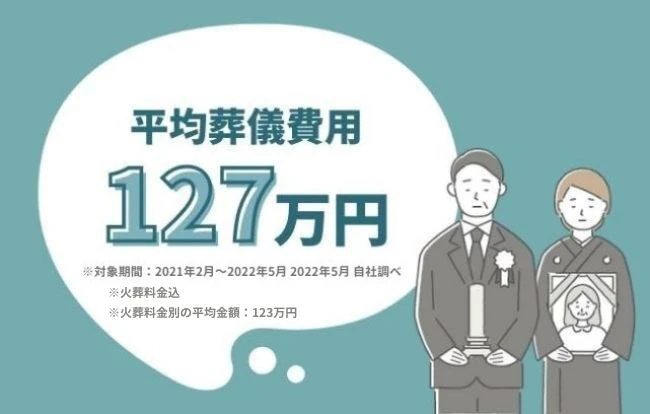

・葬儀全体にかかる平均的な相場は127万円程度

・香典袋は袱紗(ふくさ)に入れて持ち運び、お札の向きに気をつける

・故人の宗派に応じた香典袋を使う

こんな人におすすめ

身内が亡くなった際にかかる費用について知りたい方

知人が亡くなった際に必要なお金について知りたい方

香典の書き方・渡す際のマナーを知りたい方

身内が亡くなったときどれくらいお金がかかる?

家族など親族が亡くなったとき、特に重要といえるのが「葬儀」です。儀式の形態やプランを考えながら、葬儀会社と契約を進める必要があります。費用は葬儀の内容によって大きく変動するため、平均的な相場を把握しておくと良いでしょう。4つの項目に分けて、葬儀に必要な費用や節約のコツをご紹介します。

葬儀費用の平均

小さなお葬式がおこなった調査によると、火葬料金を含む葬儀費用の全国平均は約127万円※という結果になりました。ここから火葬料金を除いた平均金額は約123万円※です。(※対象期間:2021年2月~2022年5月 2022年5月 自社調べ)

平均値で100万円を上回るのは、価格の幅が広い点も理由といえます。大規模な葬儀では300万円以上を要しますが、安価であれば50万円以下となるプランもあります。

葬儀費用は、「通夜を行うか」「食事にどのようなメニューを反映するか」といった内容にも左右されます。近年では火葬のみで送り出す形式にも需要が高まっているため、予算に合わせた葬儀の実現も可能です。

数年前からの平均額を見ると、100万円以下の葬儀を選択するケースも増加傾向にあります。小規模で安価な葬儀を希望する方は、50万円前後を目安に考えると良いでしょう。

葬儀費用の内訳

総合的に見ると価格差の大きい葬儀費用ですが、実際には複数の内容によって構成されています。一般的な葬儀に含まれるのは、以下4つの項目です。

・基本料金:葬儀や火葬の基本的な費用

・宗教費用:読経や戒名など宗教関係の費用

・おもてなし費用:参列者への食事や返礼品などの費用

・施設利用料金:遺体の安置や葬儀会場の利用料金

例えば、一日葬で通夜と食事を不要とする場合、基本料金やおもてなし費用の一部が省略できます。このように、儀式の構成が変わると費用にも影響する仕組みを理解できると安心です。食事や返礼品の費用を考慮すると、参列者の人数も費用を左右する要素といえるでしょう。

葬儀費用は香典で補える?

葬儀に参列者を招いた場合、遺族に対して「香典」が渡されます。参列者数が多いほど金額も増えやすいといえますが、香典のみで葬儀費用をまかなうことは難しいです。受け取った香典の金額を基準に、「香典返し」として半額程度を費やすためです。

金銭的な負担を軽減するきっかけにはなりますが、全額をカバーできるものではない点を理解しておきましょう。極端に金額の小さい香典返しはマナーに反するため、香典ではなく自己資金から予算を決めることが大切です。

葬儀の費用を抑える方法

葬儀によって金銭的負担が増幅する場合は、複数の観点から費用を検討する必要があります。香典でまかなうだけでなく、以下の手段も検討してみましょう。

・一日葬や火葬式など、小規模な儀式を執り行う

・総裁扶助制度を利用する(生活保護受給者の場合)

・相続した財産でまかなう

・費用の安い葬儀会社に依頼する

一般葬よりも規模が小さいプランを選ぶと、費用を抑える事ができます。財産の相続が決まっている場合は、一部を葬儀費用に充てるのも賢明な方法といえるでしょう。火葬など必要最低限の儀式であれば、相続税から控除することで負担軽減につながる可能性もあります。

中でも重要なポイントは、葬儀会社の選定です。複数のプランから希望に合った葬儀を選択できるよう、信頼のおける依頼先を見つけましょう。

知人が亡くなった際に必要なお金

会社関係の知人や深い関係性にある友人の訃報を受けた場合は、香典の用意が必要です。遺族の精神的・金銭的負担を和らげる目的もあるため、適切な相場を把握しておきましょう。葬儀に参列できない場合は、代理や現金書留といった方法の選択も可能です。あらかじめ押さえておきたい香典の基本的なマナーと、相場について解説します。

香典が必要

故人を送り出す儀式を行うために用意されるのが「香典」です。かつては線香や食べ物を包む習慣がありましたが、現代では現金を遺族に渡します。参列時に葬儀会場で手渡すため、当日までに用意しておきましょう。

なんらかの事情で参列できない場合は、代理人に依頼したり現金書留で送ったりといった方法で受け取ってもらいます。遺族側から辞退の希望があった場合は、事前の用意も必要ありません。

「故人のためにも受け取ってほしい」と思うかもしれませんが、無理に渡すのはマナーに反します。遺族の意思を尊重し、辞退が告げられた時点で香典は不要と考えましょう。

香典の相場

香典として渡す金額の目安は、「故人とどのような関係にあるか」によって異なります。以下のパターンを参考に、無理のない範囲で金額を決めると良いでしょう。

・友人:3,000円~1万円

・近隣住民:3,000円~5,000円

・部下:5,000円~1万円

・同僚:3,000円~1万円

・上司:5,000円~1万円

上記の価格帯で、関係性の深さを考慮しながら決定します。例えば、プライベートでも付き合いのある同僚の場合、1万円程度が適切な相場といえるでしょう。明確な金額が決まっているわけではないため、自分が納得できる範囲を見極める意識が大切です。

ただし、極端に高額な香典は遺族への負担を増幅させます。気持ちよく受け取ってもらえる金額を包みましょう。

<関連記事>

香典の相場は?関係性や年齢による葬式・法要での香典金額の違い

小さなお葬式で葬儀場をさがす

香典の書き方

これまで葬儀を執り行ったり香典を渡したりした経験がない方は、具体的な書き方を覚えておくと安心です。人数や宗派によって適切な書き方も異なるため、あらゆる状況に対応できるよう知識を深めましょう。表書きの書き方からペンに関するマナーまで、4つのポイントに分けて詳しく解説します。

表書き

香典を渡す際、相手がひと目で確認できるようにするために重要なのが「表書き」です。渡す方の名前を記載し、誰から受け取った香典であるかを明らかにする目的もあります。不祝儀袋の上部中央には、「御霊前」や「御仏前」と記載しましょう。

宗教によってはタブーとされる言葉もあるため、故人や葬儀の宗派を事前確認しておくと安心です。明確に分からない場合は、遺族に直接尋ねても問題ありません。特定の宗派がないのであれば、仏式に統一すると良いでしょう。

名前の書き方

香典を渡す方の名前は、中央下部にフルネームで記載します。名字のみでも可能ですが、他の参列者と混同する可能性を考えるとフルネームの方が安心です。表書きよりもやや小さい字を意識し、バランス良く記入しましょう。

夫婦など連名で渡す場合は、右から左へ横に並べて記載します。名字が同じであれば、2人目以降は下の名前のみで問題ありません。4人以上の連名になる場合は、代表者名を記入して別紙に名前を連ねるのが適切です

宗派別の書き方

表書きの選択に悩む場合は、宗派に合わせて反映できるよう適切な言葉をチェックしておきましょう。3種類の宗派を挙げると、以下のようなパターンがあります。

| 仏式 | ・御霊前(浄土真宗は不可) ・御佛前 ・御香典 ・お布施 |

| 神式 | ・御霊前 ・玉串料 ・お供物料 |

| キリスト教式 | ・御霊前 ・御花料 |

浄土真宗でないことが明確であれば、神式やキリスト教にも用いられる「御霊前」を記入すると良いでしょう。不祝儀袋の種類も複数あるため、柄や色の見極めも重要です。

<関連記事>

香典袋の書き方は?宗教ごとの違いや渡す際のマナーなどを解説

薄墨で書く

日本の葬儀においては、不祝儀袋の字は薄墨で記入するのがマナーとされています。筆と墨を準備できる環境であれば、薄い墨を意識して執筆しましょう。薄墨で書くことによって、「故人の死を悲しんで墨が薄れた」といった心情を表します。

近年では、薄墨で書く環境を整えられない方も多くいるでしょう。この場合、筆ペンのように簡易的なものを用いてもマナー違反としないケースがほとんどです。鉛筆やボールペンではなく、なるべく筆の文字に近いもので書けるよう準備をしておきましょう。

香典を渡す際のマナー

突然の訃報に焦り、不適切な香典の渡し方をするのはマナー違反です。一般的なマナーを押さえ、適切な渡し方を意識することが大切です。お金の入れ方だけでなく、形式的な渡し方や不祝儀袋の選び方も理解しておきましょう。遺族に香典を渡す際のマナーについて、3つの観点からポイントをご紹介します。

お金の向きと入れ方に注意する

香典のお札を用意する際は、折り目の付いたものを選びましょう。複数枚包む場合は、全ての向きがそろっているか確認します。厳密な向きにはこだわらないケースも見られますが、念のため以下のマナーを守って包めると安心です。

・不祝儀袋の表面を上側に向ける(基準となる向き)

・お札の人物像は裏側に向ける

・人物像が先に入るよう、不祝儀袋へ入れる

香典において、裏表や人物像の位置は明確に決められていません。不安な方は、一般的に好ましいとされる向きで包みましょう。

袱紗(ふくさ)に包む

お金を入れた不祝儀袋は、葬儀で手渡すまで袱紗(ふくさ)に包んでおきます。弔事に用いられるものを用意し、以下の方法で包みましょう。

・袱紗を、ダイヤ型になるよう広げる

・中央より少し右側に不祝儀袋を置く

・右側から、封筒へ被せるように折る

・下、上、左の順に折る

・左から折って余った部分は、表側へさらに折る

参列時に手渡す際は、取り出した不祝儀袋を袱紗の上に添えます。片手で渡さないように注意しましょう。

<関連記事>

葬式で使用する袱紗(ふくさ)とは?袱紗の包み方と渡し方

正しい不祝儀袋を選ぶ

不祝儀袋に用いられる水引や柄は、宗派によって細かく区別されています。以下の表を参考に、正しい不祝儀袋を購入しましょう。

| 宗教・宗派 | 水引 | 柄や色 |

| 仏教 | 白黒の結びきり(双銀) | 白色無地または蓮の柄 |

| 神道 | 白黒の結びきり(双銀・双白) | 白色無地 |

| キリスト教 | 黒白の結びきりまたは水引なし | 白色無地または十字 |

さらに細分化される宗派によっては、上記の他に適切な形式がある可能性もあります。なじみのない宗派の葬儀に参列する場合は、あらかじめ確認できると安心です。

小さなお葬式で葬儀場をさがす

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

身近な知人や親族が亡くなると、葬儀を執り行ったり香典を用意したりといった準備の必要性が生じます。過去に同様の経験がない方にとっては、不安や疑問を感じやすい過程ともいえるでしょう。

葬儀に関して分からないことがある場合は、ぜひ「小さなお葬式」のスタッフまでお問い合わせください。葬儀前の準備段階から当日の儀式まで、徹底的なサポート体制を整えています。葬儀関係の手続きをはじめ、さまざまなご相談が可能です。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

葬儀費用が捻出できないときは「葬祭扶助」を活用することで補助金が受け取れる場合があります。ホゥ。