香典袋は、どのような点に注意して書けばよいのでしょうか。基本的な書き方がわかれば、香典袋は簡単に記入できます。

この記事では、香典袋の書き方や購入できる場所を紹介します。香典袋を渡す際のマナーについても解説しているので、葬儀や法事に参列予定の方はぜひ参考にしてください。

<この記事の要点>

・香典袋は筆ペンで手書きするのが一般的

・仏式での表書きは「御霊前」が一般的だが、浄土真宗では使用しない

・香典袋は袱紗に包んで持参するのがマナー

こんな人におすすめ

香典袋の書き方についてお悩みの方

宗教ごとの表書きの書き方を知りたい方

香典の包み方がわからない方

香典の基本的な書き方

香典には書き方のマナーがあります。ここからは、香典の基本的な書き方をわかりやすくまとめた動画とともに紹介します。

参考動画:香典袋 −外包みの書き方−【小さなお葬式 公式】 動画が見られない場合はこちら

筆ペンで手書きする

表書きが印刷された香典袋を使ってもよいですが、筆ペンで手書きするとより丁寧です。誤った表書きの書き方をしてしまうと、マナー違反につながる恐れもあるため注意しましょう。

表書きと名前を書く

香典袋のおもて面には、表書きと自分の名前を記入します。表書きとは「御霊前」や「御香典」など、送りものの目的を示す言葉のことです。

表書きの下部中央には自分の名前を記載します。複数名の名前を書く場合は、左に名を連ねて記載するのが一般的です。夫婦や企業など、送り主によって書き方が異なるため注意しましょう。

中袋には金額や住所を記載する

中袋には金額と住所を記入します。住所は省略せず、郵便番号やマンション名もしっかりと記入しましょう。金額は、「大字(だいじ)」と呼ばれる旧字体の漢数字を使って記載します。数字の書き方は以下のとおりです。

| 金額 | 書き方 |

| 5,000円 | 伍仟圓 |

| 1万円 | 壱萬圓 |

| 3万円 | 参萬圓 |

| 10万円 | 拾萬圓 |

中袋がない香典袋の場合は、香典袋そのものの裏面に金額と住所を記入します。

香典袋 −中包みの書き方と包み方−【小さなお葬式 公式】 動画が見られない場合はこちら

香典袋の入手方法と選び方

香典を用意しようと思っても、「どの香典袋を選べばよいのか」「どこで購入すればよいのか」と迷ってしまう方もいるかもしれません。ここからは、香典袋の入手方法と選び方を解説します。

香典袋はさまざまな場所で購入できる

香典袋は、コンビニエンスストアやドラッグストア、仏壇仏具店、100円均一ショップなどさまざまな場所で販売されています。そのほか、斎場や葬祭ホールの売店でも香典袋を販売していることがあります。

水引は金額目安によって変える

香典袋には、水引が印刷されているものもあります。金額によっては、水引が印刷された袋を使用しても差し支えありません。明確なきまりはありませんが、以下の基準で選ぶとよいでしょう。

3,000円~5,000円を包む場合:水引が印刷された香典袋

1万円以上を包む場合:水引が取り外せる仕様の香典袋

宗教ごとの香典の書き方

本来「香典」は仏教用語であり、弔事でお金を包む袋は「不祝儀袋」と総称されます。不祝儀袋の表書きは宗教によって異なります。ここからは、仏式・神式・キリスト教式、それぞれの書き方を紹介します。

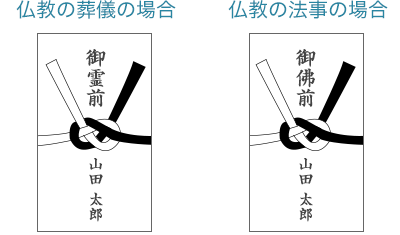

仏式

仏式では、無地の不祝儀袋(香典袋)に白黒の水引がかかっているもの、または蓮の花が描かれた不祝儀袋を使用します。

表書きは「御霊前」が一般的ですが、使えるのは四十九日前までです。そのため、新盆や一周忌などの行事では「御仏前」や「御佛前」を使用します。これは、仏教では「四十九日を境に故人は仏の元に向かう」と考えられているためです。故人の宗派がわからない場合は「御霊前」と記入するのが賢明です。

ただし、浄土真宗では「往生即成仏」の教えから、故人は死後すぐに仏になると考えられています。そのため、「御霊前」は使用しない点に注意が必要です。

神式

.png?w=250&h=235)

神式の香典を準備する際は、双銀の水引がかかっているものを選び、表書きは「御玉串料」「御弔料」「御神前」などと書きます。神道では、葬儀後の法事として五十日祭や式年祭などを開催しますが、その際も同じ表書きで問題ありません。

玉串は参拝者や神職が神前に捧げるもので、榊(さかき)などの常緑樹の枝に紙垂(かみしで)を付けたものです。神式にも多くの宗派がありますが、表書きを変える必要はありません。

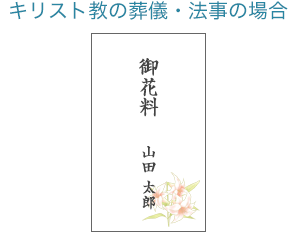

キリスト教式

キリスト教式では、十字架やユリの花が描かれた不祝儀袋、もしくは白無地の封筒を選びましょう。表書きは「御花料」と記載するのが一般的です。

キリスト教には香典という概念がないため、「弔慰金(ちょういきん)」という名称で呼ばれます。葬儀後の法事として追悼ミサや記念集会が開催されますが、いずれも表書きには「御花料」を使います。

カトリックの場合は「御霊前」が使用できますが、プロテスタントでは使用できません。宗派を判断できない場合は「御花料」と記載するとよいでしょう。

無宗教・宗教が分からない場合

無宗教葬を行う場合や故人の宗教・宗派が分からない場合は、白無地袋に白黒の水引がかかっているものを選びます。表書きは「御霊前」を用います。

香典は喪家の宗教や宗派に合わせて用意するのがマナーとされています。可能であれば、故人の参列前に宗教・宗派を確認しましょう。どうしても分からない場合は「御霊前」と書くのがおすすめです。

香典を渡すときのマナー

香典には、表書きや名前の書き方、お金の包み方以外にも配慮すべきマナーがあります。

ここからは、袱紗(ふくさ)の扱いや香典の渡し方、香典辞退の案内があった場合の対応方法を紹介します。

香典袋は袱紗に包む

参考動画:香典の渡し方・マナー【小さなお葬式 公式】 動画が見られない場合はこちら

香典袋は、袱紗(ふくさ)に包んで持参するのがマナーです。袱紗とは祝儀袋や不祝儀袋を包む布のことで、袋が汚れたり壊れたりしないように守る役割があります。近年では台紙のついた簡易タイプのふくさも多く見られ、100円均一ショップでも購入可能です。

ふくさの色は、紫や灰色、深緑などの寒色系を選びましょう。紫は慶弔両方で使用可能なので、一つ持っておくと安心です。

香典を渡すときに伝えるお悔やみの言葉

香典を渡す際は、亡くなった方を悼む気持ちと遺族をいたわる気持ちの両方を簡潔に伝えましょう。

注意点としては「天寿を全う」「大往生」などの表現を避けることです。いずれも遺族が使用する言葉のため、参列者は使用しないようにしましょう。

参列できない場合は現金書留を活用する

葬儀や法要に参列できない場合は、香典を現金書留で郵送するのがおすすめです。葬儀の前後は対応に追われて忙しいので、葬儀後1週間~1か月を目安に送るとよいでしょう。

香典を郵送する際は、手紙を添えると哀悼の意を丁寧に伝えられます。白い縦書きの便箋に故人との関係性や香典を包んでいる旨をしたためましょう。

「香典辞退」の場合は渡さない

葬儀の際、遺族が香典の受け取りを辞退することがあります。この場合は、遺族の意向を尊重して香典は渡さないのがマナーです。

ただし、香典以外の弔電や供花、お供え物の受け取りについては辞退の意向がない場合もあります。香典に代わるものとして送ることも対応方法のひとつです。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

香典袋に表書きを記入する際は、筆ペンを使用しましょう。おもて面に「御霊前」や「御仏前」といった表書きと名前を記載して、中袋には金額や住所を記入しましょう。香典は、喪家の宗教や宗派に合わせて用意するのがマナーとされています。

個々の事情や状況によっては、香典の書き方について判断に困るケースもあるかもしれません。香典袋や葬儀全般に関する疑問がある場合には、ぜひ「小さなお葬式」へお問い合わせください。知識豊富な専門スタッフが24時間365日サポートします。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

よくある質問

香典袋の表書きはどのように書けばいいの?

香典袋の中包みには何を書けばいいの?

香典にはどんな意味があるの?

香典は郵送してもいいの?

遺産相続が発生した場合、いかなる場合でも配偶者は相続人になります。ホゥ。