初七日は故人が旅立った日を1日目と起算して7日目のことを指し、お葬式の後初めてとなる法要が持たれます。親族の訃報を受けて葬儀への参列の準備をする中「すぐにやってくる初七日法要はどうするのか」と考える方もいるのではないでしょうか。

そこで、今回は初七日とは何か確認した上で、参列するとなったときに気になる初七日法要の香典の金額について解説します。いくつか営むタイミングが異なる初七日法要における香典の用意についても触れますので、慌ただしい中迎える初七日法要でもマナーを守って参列できるでしょう。

<この記事の要点>

・初七日法要の香典金額は親の場合1万円~5万円、祖父母・兄弟姉妹の場合1万円~3万円が相場

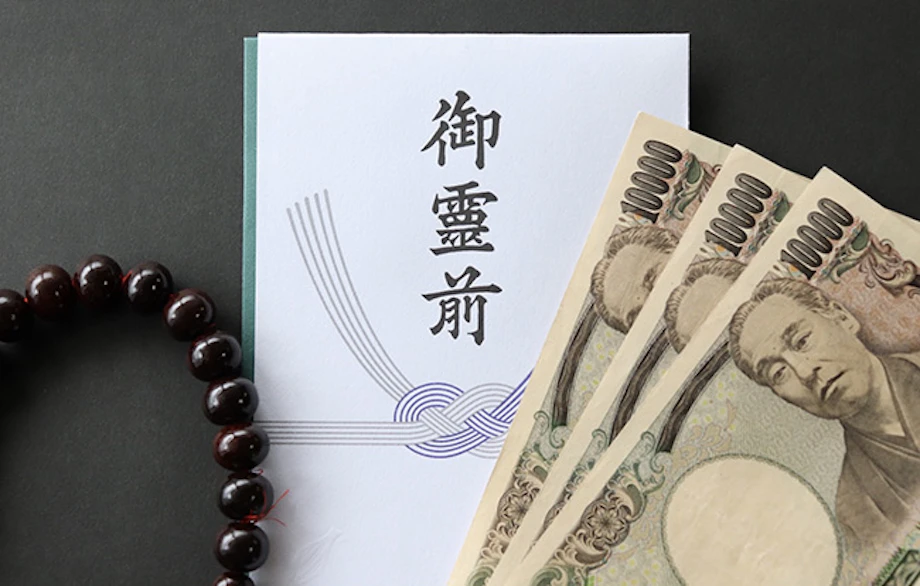

・香典袋の表書きは「御霊前」が一般的で、浄土真宗などでは「御仏前」や「御香典」と記載する

・香典の金額は最初の数字を奇数にし、忌み数字を避けるのがマナー

こんな人におすすめ

初七日法要に参列予定の人

初七日法要で用意する香典の金額に悩んでいる人

初七日とは何か

仏教では亡くなってから7日ごとに審判を受けるという考え方があり、「初七日」は文字通り初めての7日目にあたります。ここでは、初七日の考え方と遺族や参列者は何をするべきかを確認しましょう。

没後初めて迎える中陰法要

仏教では亡くなってから49日を迎えるまで、魂はこの世に存在しているといわれています。その間は魂にとっていわば審査期間です。

最終的に極楽浄土へと向かえるか7日ごとに審査を受けます。この審査で故人が良い扱いを受けられるよう祈るのが7日ごとの中陰法要です。

仏教の中でも浄土宗や浄土真宗はこのような教えはなく、亡くなってすぐに極楽浄土へ向かうといわれていますが、初七日法要は行われます。この宗派での初七日は亡くなった人を偲びつつ信心を深める意味合いが強いようです。

初七日は、亡くなった日を1日目として数えます。ただし、地域によっては考え方が異なり、中には亡くなる前日を1日目と数える地方もあります。お住まいの地域はどうか確認しておきましょう。

法要はどのタイミングで執り行う?

実際に初七日に当たる7日目に法要をするケースは減少しており、葬儀と一緒に執り行うケースが増加傾向にあります。初七日が執り行われるタイミングは以下の3通りです。

・初七日当日に単独で法要を営む

・葬儀の日の火葬後に執り行う「繰り上げ法要(戻り初七日)」

・葬儀の中に初七日の法要も繰り込む「繰り込み法要(式中初七日)」

繰り上げ法要や繰り込み法要の増加は、葬儀後すぐに改めて法要するには精神的にも体力的にも大変という理由だけでなく、首都圏では火葬場の空き状況によっては待っている間に七日目を迎えてしまうケースがあることも影響しているでしょう。

葬儀と同日に行う場合、本来の初七日に法要がありません。初七日法要は故人のために祈りをささげる法要なため、本来の初七日にも手を合わせて極楽浄土への道のりの平安を願うことが大切です。

初七日の香典はどうする?金額は?

実際に初七日法要に参加する場合、香典は用意するべきか、金額はどう決めるべきかを考えましょう。初七日法要は葬儀と同日で執り行われることも多いため、判断が難しいかもしれません。ここでは、初七日の香典について解説します。

香典はいる?

葬儀とは別日程での初七日法要の場合、遺族や親族といった故人とごく親しい間柄の関係者だけで執り行われることがほとんどです。そうした場合でも僧侶に読経を依頼して法要を営むのであれば、参列する際には香典を用意します。

一方、繰り上げ法要もしくは繰り込み法要として執り行う場合の初七日の香典については、対応がまちまちです。対応としては以下のようなケースがあります。

・葬儀とは別に初七日法要の香典を用意する

・葬儀には香典、初七日法要にはお供え物を用意する

・葬儀と初七日法要の香典を一緒にする

都市部での葬儀では初七日法要を別日に設けることのほうがまれであるため、別に用意しないことのほうが多いようです。しかし、本来葬儀と初七日はその法要の意味が異なります。その点を踏まえてどのように対応すべきかを周りと相談するとよいでしょう。

初七日の香典の金額は?

初七日法要のために用意する香典の金額は関係性や持参する人の立場によっても変化します。一般に参列することの多い関係性別に香典の金額相場を見てみましょう。

| 親 | 1万円~5万円 |

| 祖父母・兄弟姉妹 | 1万円~3万円 |

| その他親族 | 1万円~3万円 |

| 友人 | 1万円程度 |

別日に設定されている場合は会食の有無も香典の金額に影響します。

一方、繰り上げ法要で葬儀のときのお香典に含めて渡す場合は、ひと言伝えておくことを忘れないようにしましょう。その際の初七日法要としての金額は葬儀の香典の半額程度を目安とするのが一般的です。

初七日の香典袋の書き方

初七日の香典を別で用意する場合の香典袋の書き方を確認しましょう。香典袋は遺族にとって参列者の情報を得るために大切なものです。

金額の記載など、はっきりと分かりやすく書くようにしましょう。金額表記には旧字と類似性のある「大字」と呼ばれる特殊な文字を用いることもポイントです。

金額の書き方

香典の金額は中袋表面の中央に毛筆で縦書きします。その際、用いる数字は漢数字の中でも旧字に類似性のある「大字」と呼ばれる漢字です。

| 5,000円 | 伍阡圓 |

| 1万円 | 壱萬圓 |

| 3万円 | 参萬圓 |

| 5万円 | 伍萬圓 |

1万円の場合、数字の頭に「金」、末尾に「也」を付けて「金壱萬圓也」と書きます。横書きの枠がある場合は枠に合わせて算用数字で書き入れましょう。

中袋の金額以外の書き方

中袋には、遺族が外袋を外したときに困らないよう、裏面に住所と名前も書き入れます。枠が設けてある場合は枠に収まるように書き入れましょう。

枠がない場合は、左下に縦書きで住所、氏名と書き入れます。その際、金額のように大字を用いる必要はありません。遺族に読みやすく記載することが大切です。

表書きは「御霊前」が一般的

表書きは香典袋の水引の上部中央に書き入れる何を目的にしたものかを伝える言葉です。初七日法要の香典の場合、多くの場合で「御霊前」とします。

しかし、浄土真宗など一部宗派では御霊前が使えません。その場合は「御仏前」や「御佛前」、「御香典」と記載しましょう。「御香典」はどの仏教宗派でも使用できる表書きです。

名前の書き方

親族のみで執り行うことの多い初七日の香典は家族単位で用意するのが一般的です。水引の下部中央には世帯主の姓名を書き入れます。これは世帯主にとって義理の親族の法要となる場合も同様です。

香典の一般的なマナーも押さえておく

香典にはさまざまなマナーがあります。お金の入れ方や金額のタブーなど準備段階で注意しておきたいマナーから、実際に持参する際のマナーまでしっかり把握しておきましょう。ここでは、初七日だけでなく全般的に参考になる香典のマナーについて解説します。

お金の入れ方

初七日法要の香典では、香典袋を正面にして、お金の肖像画がついている部分を背に向けて、また肖像画が下になるように入れましょう。これには悲しみのために顔を伏せるという意味合いがあります。

また、新札は入れないようにしましょう。まるでこのときがくるのが分かっていてあらかじめ準備していたと思われるからです。

ただし、破れていたりくしゃくしゃになっていたりするようなお札は避けます。新札しか手元にない場合は、一度半分に折って折り目をつけてから入れましょう。

入れる金額は忌み数字を避ける

香典の金額は最初の数字を奇数にします。偶数の場合、割り切れることで縁が切れるということにつながり、よくないとされているためです。また、奇数であっても9は「苦」を連想するため避けるようにします。

初七日法要を葬儀と同日にする場合、別で香典を用意するには葬儀の香典の半額程度が目安です。この場合、葬儀の香典の金額を割ると紙幣ではない額となることもありますが、香典袋に入れるのは紙幣のみとして繰り上げした額を入れるようにしましょう。

香典を渡す際のマナー

香典袋はそのままの状態で持参するのではなく、袱紗(ふくさ)に包んで持っていくのが一般的です。渡す際には袱紗から取り出して、その上に表書きが相手に読める向きにして差し出します。差し出しながら「この度はお悔やみ申し上げます」などと一言添えて渡すようにしましょう。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

初七日は葬儀の際に繰り上げ法要として営まれることも多くありますが、香典を別に包む際は金額を葬儀の香典の半額程度とするのが目安です。また、都市部では葬儀と同日に執り行うことが一般的である影響から、香典を別には用意しないケースも増えています。

大切なのは親族同士で足並みをそろえることです。初七日法要がどのタイミングで執り行うのかを事前に確認した上で、周りの方と相談して香典の金額を決めるのがよいでしょう。

初七日の香典の金額は、特に決まりもないため迷うことが多いものです。親族に相談しても答えが見出せないときなどは、小さなお葬式にご相談ください。小さなお葬式では送り出す人の気持ちに寄り添うことを大切にしており、ケースに合わせたベストの選択をサポートします。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

葬儀の喪主を選ぶとき、もっとも影響力を持つのは故人の遺言です。ホゥ。