一周忌法要には多くの方が参列し、故人をしのびます。ほとんどの参列者から香典を頂くため、お返しを用意しなければなりません。施主として準備を進める際に「返礼品は何がよいか」「金額の目安はいくらくらいか」と悩む方もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、返礼品におすすめの品物や金額の目安を紹介します。渡し方や掛け紙のマナーが分かれば、正しい作法で返礼品をお渡しできるでしょう。

<この記事の要点>

・一周忌法要の返礼品はお茶やお菓子、日用品などの消えものが一般的

・返礼品の金額は、3,000円~5,000円程度が目安

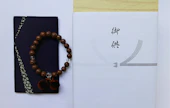

・一周忌法要の返礼品にかける掛け紙は、水引が「結び切り」のものを選ぶ

こんな人におすすめ

一周忌法要を予定している方

一周忌の返礼品にお悩みの方

おすすめの返礼品を知りたい方

一周忌とは何?

一周忌とは、故人が亡くなった日からちょうど1年後の法要のことです。ただし、参列者の都合を考慮して、祥月命日当日ではなく前倒しした週末に営むことも少なくありません。四十九日が終わると「忌明け」といわれますが、一周忌が終わると「喪が明ける」といいます。したがって、一周忌は大きな区切りといえるでしょう。

一周忌には親族や親しかった友人を招きます。法要の後には会食の場を用意して、僧侶や参列者への感謝を伝えるだけでなく、故人の供養のために思い出を語ります。故人に馴染みの深い方々が集まるため、和やかな雰囲気を作る気配りを忘れないようにしましょう。

一周忌にお渡しする返礼品とは?

一周忌に限らず、葬儀や法要では参列者に返礼品をお渡しします。しかし、返礼品の意味や選び方が分からないという方もいるでしょう。特に、施主はマナーを守った品物を用意することが大切です。ここでは、返礼品の意味や品物を選ぶときのポイントを紹介します。

返礼品の意味

一般的に、一周忌法要の参列者は遺族に香典やお供え物を贈ります。これに対するお礼の品が返礼品です。また、忙しい中で時間を作って参列してくれたことへの感謝の品という意味もあります。香典やお供えの有無や金額にかかわらず、参列者全員にお渡ししましょう。

返礼品は1人1人にお礼を伝えながら手渡しするため、お礼状や挨拶状は必須ではありませんが、付けても問題はありません。また、「引き出物」という呼び方は主に慶事で用いるものです。葬儀や法事では「返礼品」と呼んだほうがふさわしいでしょう。

返礼品にふさわしいもの、避けたほうがよいもの

不祝儀を後々まで残さないという考え方から、返礼品は「消えもの」が一般的です。消えものとは、使えばすぐになくなるもので、お茶やお菓子、調味料といった食品や洗剤のような日用品を指します。一方、食品でも肉や魚といった生ものは、殺生をイメージさせることや持ち歩きに気をつかうことからマナー違反です。

また、持ち帰りやすさも考慮しなければなりません。遠いところから飛行機や電車を乗り継いで来た方にとって、大きく重い品物は移動の負担になるためです。返礼品は軽くて持ち運びのしやすい品物を用意するとよいでしょう。

返礼品におすすめの品物3選

返礼品にふさわしい品物として挙げられるのは、消えものや参列者が持ち帰りやすいものです。一方、殺生を連想させる生ものや持ち運びに不便な重いものは避けたほうがよいでしょう。ここでは、返礼品におすすめの品物を3つ紹介します。

お茶やお菓子

返礼品の定番のひとつがお茶です。お茶は消えもので、あまり好みに左右されないことや長期保存できること、軽く持ち運びやすいことから返礼品として多くの方に選ばれています。また、仏事でお茶を出すことが定着している時代背景からも、返礼品の代表格といえるでしょう。

洋菓子や和菓子といったお菓子もお茶と同じ消えもので、軽くて日持ちもするため、返礼品として人気があります。特に、必要に応じておすそ分けができる小分けになったお菓子の詰め合わせがおすすめです。

実用的な日用品

石鹸、洗剤、入浴剤、キッチングッズ、タオルといった日用品も返礼品にふさわしい品物です。実用的な品物でほとんどの方にとって必要なもののため、喜んでもらえるでしょう。

また、いずれも消耗品であり消えものです。タオルは悲しみを拭い去るという意味も込められているため、特に多くの方に選ばれています。ただし、あまりにも派手な柄や色は避ける配慮が必要です。

カタログギフト

最近はカタログギフトも人気です。参列者の年代や性別が幅広い場合、何を選べばよいか悩むこともあるでしょう。カタログギフトであれば、カタログに掲載された数多くの品物の中から好きな品物をじっくりと選んでもらえます。

他にも、持ち帰るときに負担にならないといった相手への心遣いが、選ばれる理由として挙げられるでしょう。2,000円から5万円程度までと選択肢が幅広いため、参列者との関係性や予算に合った返礼品を選べます。

返礼品の金額の目安はどのくらい?

返礼品の金額は、頂いた香典の1/3から1/2程度が目安です。ただし、法要当日に返礼品をお渡しするため、香典の金額を確認してから返礼品を準備することはできません。

したがって、香典やお供え物の金額にかかわらず、3,000円~5,000円程度を目安に品物を用意するとよいでしょう。あまりに高額の香典を頂いた場合は、後日お礼の品を送っても構いません。また、法要には出席せずに香典のみを送ってくれた方には、お礼状を添えて返礼品を送ります。

返礼品の掛け紙のマナー

返礼品として用意した品物には「掛け紙」をかけるのがマナーです。「のし」という言葉のほうが聞き慣れているかもしれませんが、慶事で用いる呼び方であるため、葬儀や法要では掛け紙と呼ぶのがふさわしいでしょう。ここでは、返礼品にかける掛け紙の選び方や表書きの書き方を紹介します。

水引は結び切り

一周忌法要の返礼品にかける掛け紙は、水引が「結び切り」のものを選びましょう。結び切りは、硬く結んでほどけにくいことから「繰り返すことがない」という意味があります。一方、慶事で用いる花結びは「何度も繰り返す」という意味があるため、間違えないように注意しましょう。

水引の色は白黒もしくは双銀が一般的です。ただし、関西地方の一部では黄白で、地域や宗派によって異なる場合があります。心配な方は親戚や周りの方に事前に確認するとよいでしょう。

表書きは濃墨で

通夜や葬儀では悲しみを表すために薄墨を用いますが、一周忌法要は濃墨で構いません。ボールペンやサインペンではなく、毛筆あるいは筆ペンで書くようにしましょう。

表書きは「志」「粗供養」「御礼」と書きます。こちらも地域によって異なり、「志」は主に関東地方、「粗供養」は関西地方で使われる表書きです。水引の下側には施主の名字または「○○家」と記載しましょう。名字だけでは分かりにくい場合には、施主のフルネームを書いても構いません。

返礼品を渡すタイミングや渡し方

心を込めて用意した返礼品は、渡すタイミングや渡し方も大切です。感謝の気持ちをお伝えするという意味を考慮すれば、お礼の言葉を添えてお渡しするのが望ましいでしょう。ここでは、返礼品を渡し方についてケース別に解説します。

帰るときに1人1人渡すのが丁寧

返礼品は参列者が帰るときに渡すのが一般的です。法要のみであれば法要後に、会食にも参加する方には会食が終わった後に渡します。

感謝の気持ちをしっかり伝えるためにも、参列者1人1人にお礼の言葉を添えながら施主から直接手渡すのが理想です。スムーズにお渡しできるように、事前の準備を万全にするとよいでしょう。例えば、返礼品をあらかじめ紙袋に入れておくと、渡しやすく持ち運びも便利です。

参列者が多いときは座席に置く方法も

参列者の数が多いと帰りのタイミングがまちまちで、1人1人に直接お渡しするのは難しいこともあるでしょう。そのような場合には、あらかじめ座席に返礼品を置いておく方法もあります。

また、会食の会場がレストランやホテルであれば、参列者が席を立つタイミングでホールスタッフから渡してもらうのもひとつの方法です。いずれの場合も会場との打ち合わせが必要なため、事前に相談するとよいでしょう。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

一周忌とは故人が亡くなってから1年後の法要です。法要では香典や参列していただいたことに対するお礼として返礼品をお渡しします。返礼品の金額の目安は3,000円~5,000円です。消えものやカタログギフトといったマナーに沿った品物の中から、感謝の気持ちを込めて選ぶとよいでしょう。

「小さなお葬式」では法要を営む際の悩みや疑問に対して、専門のスタッフが丁寧にアドバイスいたします。葬儀や法要に関して分からないことがあれば、お気軽にご相談ください。

葬儀の喪主を選ぶとき、もっとも影響力を持つのは故人の遺言です。ホゥ。