般若心経は世界的にも有名なお経です。日本だけではなく、世界各地で大乗仏教の経典としてたくさんの方に唱えられています。般若心経は聞いたことがあっても、どのような意味があるのかは知らないという方もいるのではないでしょうか。般若心経の意味を知ることで、これまで以上に気持ちを込めてお経を唱えられるでしょう。

そこでこの記事では般若心経を深く知りたい方に向けて、般若心経にはどのような意味があるのか、教えや歴史を踏まえながら解説します。

<この記事の要点>

・般若心経には「輪廻転生した故人にお経を唱えて栄養を与える」という意味があります

・仏壇やお墓の前で唱える般若心経には、故人の供養だけでなく遺族の心を癒す役割もあります

・般若心経の教えを正しく理解するためには、「空(くう)」の概念を知ることが大切です

こんな人におすすめ

般若心経の意味を知りたい方

お経に興味がある方

般若心経の現代語訳を知りたい方

般若心経を唱える意味とは

300文字ほどしかない般若心経には、数ある仏教の教えの中でも特に大切な部分がまとめられています。しかし、般若心経は漢文で書かれているため、読むだけで意味を理解するのは難しいかもしれません。

まずは、般若心経を唱えるにあたり知っておくべき教えや歴史について解説します。

般若心経とは?なぜ唱える?

葬儀や法要に参列した際に般若心経を聞いたことがある方もいるでしょう。仏教では、故人は輪廻転生すると考えられています。輪廻転生した故人は幼い子供と同じ存在になるので、お経を唱えて栄養を与えるという考え方があるのです。

また、般若心経には、お釈迦様の説いた教えを僧侶が葬儀の場で伝えるという意味もあります。先祖供養以外にも、お経には遺族を力づける役割があります。

般若心経の歴史

般若心経の歴史は、唐(現在の中国)の時代までさかのぼります。玄奘三蔵(げんじょうさんぞう)という僧侶がインドに行って、さまざまな教えが記されている経典を仏像などと一緒に中国へ持ち帰りました。

持ち帰った教典は古代インドのサンスクリット語で書かれていたため、玄奘三蔵の手によって漢文に翻訳されました。翻訳した経典の数は600巻にも及び、その中のひとつが般若心経が記されている「般若波羅蜜多心経(はんにゃはらみったしんぎょう)」という経典です。

般若心経による教え

般若心経の教えは「自分だけではなくすべての生き物を救いたい」という大乗仏教の考えに由来しています。般若波羅蜜多経から大乗仏教の神髄を寄せ集めているのが般若心経です。この経典は、存在には実体がないという「空」、悟りとしての「般若」の2つの思想について説かれています。

般若心経は300文字ほどと短いため、普段お経に触れていない方でも読みやすいでしょう。「人々がさまざまなものにとらわれて苦しまないように」という内容の般若心経は、1,500年以上前から今に至るまでたくさんの方に親しまれています。

般若心経を読む宗派

「般若心経は仏教のお経」というイメージを持つ方も多いかもしれませんが、すべての仏教宗派において、般若心経が読まれるわけではありません。宗派によって考え方が異なるため、般若心経を唱えない宗派もあります。

般若心経を唱える主な宗派は、天台宗・真言宗・臨済宗・曹洞宗・浄土宗です。これらの宗派では、「自分自身で考え、悟りの境地に至る」という考えがあります。

一方で、「悟りの境地に至るには、阿弥陀様のお導きが必要」と考える浄土真宗や日蓮宗では般若心経を唱えません。お経にも宗派による思想の違いが表れているため、通夜や葬儀、法事などに行くと、お経が違うと感じることがあるかもしれません。

法要などにおける般若心経の意味

般若心経は、追善供養である法事や僧侶の修行の場でも唱えられます。唱える場面によって、お経が持つ役割が変わるのも特徴です。たとえば葬儀で唱える般若心経には「故人の加護を祈り、安らかに旅立ってほしい」という祈祷の意味が込められます。

僧侶が修行の際に唱える般若心経には、悟りの境地に至るための教典としての役割があります。また、日常的に仏壇やお墓の前で唱える般若心経には、故人の供養だけでなく遺族の心を癒す効果もあります。

般若心経は、唱えることで徳を積めると考えられています。日々の読経で得た「徳」は、故人に回し向けたり、自身の人生にとってよいものになります。般若心経は唱える状況によって役割が変わるため、意味を理解して読経することが大切です。

般若心経の意味|全文と書き出し文

般若心経は300文字程度の短いお経ですが、「漢字ばかりで読む自信がない」という方もいるでしょう。

一見難しそうな般若心経も、書き出し文(訓読文)を読めば、理解しやすくなります。般若心経の意味や教えを正しく知るために、全文とあわせて読んでみるとよいでしょう。

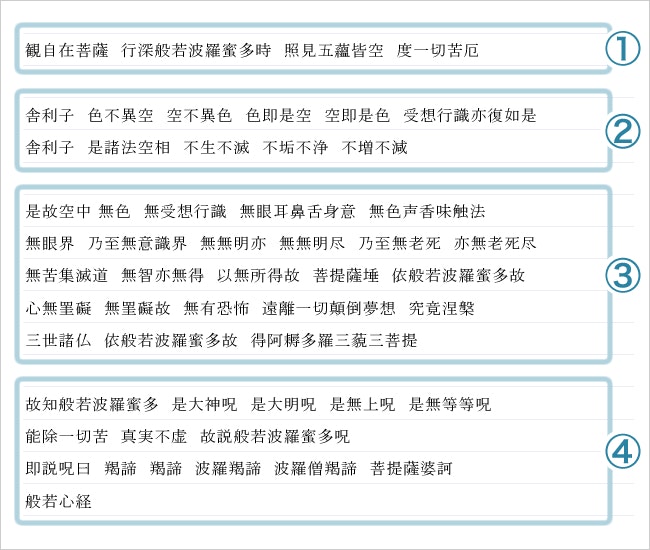

般若心経の全文

般若心経は大きく4つのブロックに分けられます。

般若心経の書き下し文

日本で漢文を読むときには、漢字の順番を入れ替えたり送り仮名を振ったりして、読みやすい「書き下し文(かきくだしぶん)」にします。般若心経も書き下し文にすることで読みやすく、意味も理解しやすくなるでしょう。般若心経の書き下し文は、以下の通りです。

観自在菩薩、深般若波羅蜜多を行じし時、五蘊皆空なりと照見して、一切の苦厄を度したまえり。舎利子、色は空に異ならず、空は色に異ならず。色はすなわちこれ空なり、空はこれすなわち色なり。

受想行識もまたまたかくのごとし。舎利子、この諸法の空相は、不生にして不滅、不垢にして不浄、不増にして不減なり。この故に、空の中には、色もなく、受想行識もなし。眼耳鼻舌身意もなく、色声香味触法もなし。眼界もなく、乃至、意識界もなし。

無明もなく、また無明の尽くることもなし。乃至、老死もなく、また老死の尽くることもなし。苦集滅道もなし。智もなく、また得もなし。無所得を以ての故に。菩提薩埵の、般若波羅蜜多に依るが故に、心に罣礙なし。罣礙なきが故に、恐怖あることなし。一切の顚倒夢想を遠離し究竟涅槃す。

三世諸佛も般若波羅蜜多に依るが故に、阿耨多羅三藐三菩提を得たまえり。故に知るべし、般若波羅蜜多のこの大神呪、この大明呪、この無上呪、この無等等呪を。よく一切の苦を除き、真実にして虚しからず。

故に般若波羅蜜多の呪を説く。

すなわち呪を説いて曰く、

羯諦羯諦 波羅羯諦 波羅僧羯諦 菩提薩婆訶

般若心経

般若心経の意味|「空」の概念を押さえよう

般若心経の教えを正しく理解するためには、「空(くう)」の概念を知ることが重要です。現代語では「空腹」「空白」など、「空っぽで何もないさま」を表すことの多い「空」ですが、般若心経においてはどのような役割を果たしているのでしょうか。

「空」は大乗仏教の思想で、2つの意味があります。ここからは、その意味について解説します。

大乗仏教の思想

仏教にはさまざまな宗派がありますが、大きく「大乗仏教」と「小乗仏教」の2つに分かれます。般若心経の「空」は大乗仏教の思想です。

大乗仏教は、紀元前1世紀に誕生しました。当時、仏教はごく一部の限られた人にしか修行が許されておらず、僧侶たちは寺院にこもって修行や研究をしていました。

民衆のことを考えない宗教の在り方は「小乗」と批判され、その批判を受けて大乗仏教が誕生しました。大乗仏教では、誰もが悟りの境地にたどり着けます。そして、その根本的な価値観が「空」で、これは物事を概念として捉えたり、言葉で理解する行動を批判したりする思想です。

物事が変化していく

大乗仏教では、日々変わる世界について考え、変化し続けることを「空」と呼びました。生き物が年老いていく、植物が成長して枯れていくように、私たちが生きる世界にあるものは月日の流れとともに変化しています。

しかし、変化は単なる「現象」であり、変化によって本質は変わりません。「真実は本質の中にある」というのが大乗仏教の思想です。

ひとつの価値観にとらわれる必要はない

「空」の思想では、概念や価値観に捉われません。たとえば有名ブランドの高価なバッグを見て、値段が高くても「高いだけの価値がある」と理解する人もいれば、「高いお金を払う価値がない」「センスがない」と感じる人もいるでしょう。

同じものを食べても「おいしい」と思う人とそうでない人がいるように、価値観や感じ方、ものの見方は実体のない「空」であるというのが大乗仏教の考えです。

般若心経全文の意味を現代語訳で解説

般若心経は長いお経ではないので、僧侶以外の方でも全文を覚えられるでしょう。

しかし、お経に込められた意味や本質を理解しなければ、覚えて唱えてもあまり意味のないものになってしまいます。ここからは、般若心経の意味を文節ごとに解説します。

意味を理解して、日常の中に般若心経の教えを生かしましょう。

1. 誰がどのように般若を得たか

第1のブロックは「誰がどのようにしてこの思想を得たのか」という説明です。観音菩薩が悟りを得る修行の中で、この世の「五蘊(ごうん)」には実体がないことを明らかにして、苦しみから解き放たれる方法を見つけたことが書かれています。

五蘊とは、人間の意識を構成する5つの要素のことです。

・色蘊(しきうん):肉体などの物質

・受蘊(じゅうん):人間が感じるもの

・想蘊(そううん):人間が想うもの

・行蘊(ぎょううん):人間が行うこと

・識蘊(しきうん):人間が認識するもの

2. 弟子への呼びかけ

第2のブロックは、古い弟子である舎利子(シャーリプトラ)への呼びかけです。

1行目には、「この世の形あるものにはすべて実体がなく、実体がないからこそあらゆる形を得られる。これは人間の感覚についても同じである」と書かれています。

2行目には、「実体がないのであれば、生まれることもなく、消えることもなく、汚れることもなく、清らかでもなく、増えもせず減りもしない」と書かれています。

3. 空の思想の説明

第3のブロックでは、第2のブロックでの呼びかけに続き、空の思想についての解説がされています。真実の世界には実体がなく、五感も感じる心もありません。つまり、感覚を受けて働く思考などもないということです。

苦しみやその原因となる迷いは尽きることはないですが、それを解決する方法も知る方法もありません。

だからこそ、苦しみを知る観音菩薩はこだわりを持たず、全ての夢想・欲から離れることで涅槃(ニルヴァーナ)へと至ることができた、といった内容が記されています。

4. 般若心経の真言について

第4のブロックでは、悟りの境地に至るための真言(しんごん)について説明しています。真言とは「羯諦 羯諦(ギャーテーギャーテー)波羅羯諦(ハーラーギャーテー)波羅僧羯諦(ハラソウギャーテー)菩提薩婆訶(ボージーソワカー )」の部分です。これは最上の言葉であり、真言のある般若心経によって苦しみは解き放たれると説明されています。

真言の部分は「往ける者、彼岸に往ける者、彼岸に辿り着いた僧侶よ、悟りの境地へ」と現代語訳されて、これが仏の「大切な教え」だと締めくくられます。

翻訳者によって意味が変わることも

般若心経はサンスクリット語を漢文に訳したものなので、翻訳者の解釈によって表現や内容が多少違う場合もあります。

人によっては読み終えたときに違和感を覚える場合もありますが、それも現代語訳のよさとして捉えるとよいでしょう。いくつもある般若心経の現代語訳を読み、違いを楽しんだり自分なりの解釈を導き出したりするのも、般若心経のひとつの楽しみ方かもしれません。

般若心経の意味をより深く知りたいなら

般若心経の内容を正しく理解するのは難しいと感じる方もいるでしょう。現在は書籍やインターネットなどでわかりやすい現代語訳を聞くことができます。また、般若心経を覚えて唱えたい方は、読経動画の視聴もおすすめです。

以下のサイトでは、動画に寄せられたコメントをもとに般若心経を現代語訳しています。さらに、それをロック調にアレンジしていますので、楽しみながら般若心経を学べるでしょう。動画自体は2010年のものですが、今でもさまざまなサイトで紹介されています。

掲載サイト:ネットで反響!若者言葉の現代語訳「般若心経」

また、こちらは真言宗のお寺「密蔵院」のサイトで公開されている現代語訳です。柔らかくわかりやすい言葉で書かれています。

掲載サイト:般若心経現代語超訳

上記の現代語訳以外にも工夫を凝らした般若心経の現代語訳は多くあります。わかりやすく覚えやすい現代語訳を見つけてみてください。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が最大5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

般若心経には、唱えることで先祖を供養したり周りの方に教えを示したりする意味があります。短いお経ですが、大乗仏教で重視している思想が含まれていることも理解しておきたいポイントのひとつです。

般若心経には「空(くう)」という考え方があり、これは物事を概念として捉えたり、言葉で理解する行動を批判したりする思想です。

仏事では故人が安らかに旅立てることなどを祈りながら、心を込めて般若心経を唱えましょう。「小さなお葬式」のサポートダイヤルでは、般若心経の意味だけでなく仏事に関するさまざまな疑問点にお答えしていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

よくある質問

般若心経とはどんなもの?

般若心経の歴史は?

般若心経はどの宗派で読まれるの?

般若心経のにはどんなことが書かれているの?

香典の郵送は、現金を不祝儀袋に入れ、現金書留用の封筒でなるべく早く送ります。ホゥ。