通夜や告別式の際に香典やお供えなどを頂いた場合、忌明けのタイミングで香典返しを贈るのが一般的です。通常の場合、香典返しを贈るのは喪主ですが、喪主以外の方が贈るケースも少なくありません。その場合、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。

今回は、香典返しを喪主以外が贈るときのマナーについて、挨拶状やのしの名前の書き方などを解説します。

<この記事の要点>

・喪主以外が香典返しを贈る場合、掛紙には喪主の名字に「家」を付けて記入する

・喪主以外が香典返しを贈る場合、挨拶状の差出人は喪主名義にするのが一般的

・香典返しを郵送する場合、送り状の送り主は送った本人の名前を書く

こんな人におすすめ

喪主以外が香典返しをする場合のマナーを知りたい方

挨拶状やのしの名前の書き方を知りたい方

香典返しを郵送する際の送り状の名前の書き方を知りたい方

喪主以外が香典返しをする場合

葬儀を取り仕切る代表者のことを「喪主」といいます。香典返しは、通夜や告別式などにおいて故人に対するお気持ちをいただいた方へのお返しなので、喪主が贈るのが一般的だといえるでしょう。

ただし、実際の葬儀を取り仕切る人が喪主以外であるケースもあります。そうした場合、喪主以外の方が香典返しにおいても中心となって行うことが少なくありません。

香典返しを贈る際に注意が必要なのは、「のし」「挨拶状」、郵送の場合は「送り状」を誰の名前で出すかということです。喪主以外の方が香典返しを贈る場合には、以下の点に注意するとよいでしょう。

| のし | 喪主の名前を記載する。故人と名字が異なるときは連名にする。 |

| 挨拶状 | 差出人名を記載する。通常は喪主の名前を記載する。 |

| 送り状 | 香典返しを郵送・宅配する場合に付ける。喪主に限らず実際に香典返しを送る人の名前と住所を記載する。 |

ここでは、香典返しについて詳しく解説するとともに、喪主以外が行うケースについても取り上げます。

香典返しとは

通夜や告別式、葬儀の際に香典やお供え物、供花などをいただいた方に向けて、ご厚意に対するお返しをするのが香典返しです。具体的には、四十九日など忌明けのタイミングで、忌明け法要を無事に終えたことをお知らせし、感謝の気持ちをお伝えするために返礼の品物を贈ります。

では、香典返しは誰が贈るものなのでしょうか。香典返しは、葬儀を取り仕切る代表者、つまり喪主が贈ることが一般的です。

また、近しい方に対しては直接お渡しすることもありますが、遠方の方などに対して郵送で贈ることも少なくありません。

香典返しを喪主以外が行うケース

喪主は葬儀を行ううえでの代表者ではありますが、実際に取り仕切ることが難しい、あるいは金銭的な負担をすべて賄うことができないケースもあるでしょう。そうした場合には、喪主とは別に「施主」をたてることになります。

例えば、故人の配偶者が高齢である場合などには、形式上は喪主になるものの、金銭面の対応を長男や長女などが施主となって取り仕切るケースも少なくありません。香典返しはご厚意に対するお返しなので、金銭面を実際に負担する施主が喪主に代わって行うこともあります。

香典返しに「のし」は必要か

香典返しを贈る場合には、基本的に「のし」は付けません。というのも、のしは慶事に用いるものだからです。結婚式や出産などお祝い事での贈り物ではのしが印刷された「のし紙」を使用します。

一方で、香典返しは弔事にあたるため、のしを付けるとマナー違反になってしまいます。そこで香典返しではのし紙ではなく、のしが印刷されていない「掛紙」を使用します。間違ってのし紙を選んでしまい、マナー違反と捉えられないように注意しましょう。

「掛紙」の表書きと名前の書き方

香典返しを初めて贈る方にとっては、表書きを書く際にはいろいろと戸惑うことが多いでしょう。ここでは、掛紙の表書きの一般的なマナーについて解説するとともに、喪主以外が香典返しを贈る場合、喪主・施主と故人の名字が異なるときの注意点についても解説します。

香典返しの掛紙のマナー

香典返しの掛紙の表書きについて、一般的なマナーを見ていきましょう。

掛紙には水引がついていますが、水引の上には「志」の文字を書きます。関西では「満中陰志」と書くことも多いようです。

そして、水引の下には香典返しの贈り主の名前を書きます。受け取る方が誰からの返礼品なのかがわかるように、喪主の名字、または喪主のフルネームを書くのが一般的です。

また、名字の下に「家」の文字を付けて、喪家からの香典返しだとわかるように書くこともあります。

喪主以外が贈る場合

喪主が高齢で金銭的な負担が難しいなどの場合には、施主をたてるケースもあります。施主とは、葬儀にあたって実際に金銭的な負担をする人のことです。喪主と施主が一致する場合もありますが、例えば喪主を故人の妻が、施主を長男が務めるというケースが代表的です。

このような場合には、香典返しも施主が贈ることが多いため、喪主の名字に「家」を付け、喪家からの香典返しだとわかるようにすることが少なくありません。

また、施主の関係者に香典返しを贈ることもあるでしょう。その場合、喪主の名前だけでは贈り主がわからないので、喪主と施主の名字を掛紙の表書きに連名で左右対称に記載します。

喪主・施主と故人の名字が違うとき

香典返しの掛紙の表書きには喪主の名字を書くのが一般的です。しかし、喪主あるいは施主と故人の名字が異なる場合には、喪主の名字だけでは誰からの香典返しなのかがわからないこともあります。

喪主と故人の名字が異なる例としては、喪主が故人の一人娘で、すでに嫁いでいるため名字が変わっているケースが挙げられます。このような場合、喪主の夫が施主を務めるケースも少なくありません。

そうすると、香典返しを故人の名字で贈った場合、受け取る側は誰からの香典返しなのかわからない可能性があります。

このような場合は、旧姓(故人の名字)と現在の姓(喪主・施主の名字)を連名にするとよいでしょう。連名にすることにより、誰からの香典返しなのか判別できるからです。

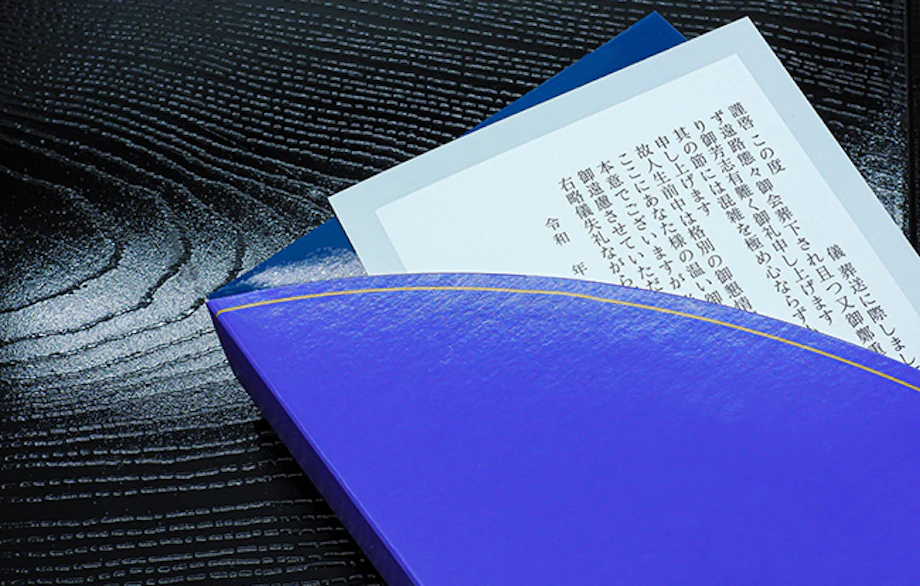

喪主以外が香典返しを贈る場合も、挨拶状は喪主名義で書く

香典返しには「挨拶状」を付けて贈るのが一般的です。喪主が香典返しを贈る場合には自身の名前を挨拶状に書きますが、喪主以外が贈る場合には誰の名前を差出人として記載すればよいのでしょうか。

喪主以外の方が香典返しを贈る場合であっても、挨拶状の差出人は喪主名義にするのが一般的です。贈り主はあくまでも喪主にあたるため、挨拶状の主語も喪主を前提として記入することを知っておきましょう。

挨拶状の中で、故人との関係について言及する場合は、喪主の視点で書くことが重要です。例えば、喪主にとって故人が父である場合は「亡き父」、夫であれば「亡き夫」となります。

なお、喪主とそれ以外の方の連名、あるいは喪主と親族一同、という形で挨拶状の差出人とするケースも少なくありません。その場合は、喪主の名前の前に「喪主」と付け、連名にする名前の前には関係がわかる続柄を書き添えましょう。

例えば、喪主が故人の妻で長男と連名で挨拶状に名前を書く場合は、喪主の氏名と「長男+氏名」を並べて書くといった具合です。

挨拶状を書く際のポイントをまとめておきましょう。

・喪主の名前で出すのが基本

・喪主を主語にし、故人との関係は喪主の視点で書く

・連盟にする場合は、関係性がわかる続柄を書く

ここからは、具体的な挨拶状の例文を紹介します。

一般的な香典返しの挨拶状(お礼状)の例文

一般的な香典返しの挨拶状の例文は、以下の通りです。

謹啓

先般は 亡き夫○○の葬儀に際しまして 御多忙中にもかかわらずご会葬を賜り かつご鄭重なご厚志を賜りまして 厚く御礼申し上げます

お陰様をもちまして ●月●日に四十九日の法要を滞りなく執り行うことができました

つきましては 供養のしるしまでに 心ばかりの品をお届け申し上げました

どうぞお納めくださいますようお願い申し上げます

本来であれば 拝眉のうえ 御礼申し上げるべきところではございますが 勝手ながら書中をもって 御挨拶申し上げます

敬白

令和●年●月●日

施主 ○○

親しい人への香典返しの挨拶状(お礼状)の例文

次に、親しい人への香典返しの挨拶状の例文を紹介します。

拝啓

この度 亡き父○○の永眠に際しまして お心のこもったお手紙とお香典を賜りまして 誠にありがとうございました

お陰様をもちまして 先般四十九日の法要を滞りなく済ませることができました

生前どれほど皆様に支えられた一生であったかと思うと 感謝の念に絶えません

親しい皆様に見送っていただき 故人もきっと喜んでいることと存じます

つきましては 供養のしるしに心ばかりの品をお送りしますのでお納めください

これからも 何かとお世話になることもあろうかと存じますが 何卒よろしくお願い申し上げます

敬具

令和●年●月●日

施主 ○○

挨拶状を連名で出す場合には、喪主・施主名のあとに「親族一同」「長男○○」と入れる点は、一般的な挨拶状と同様です。

故人と親しい間柄であった方に対する挨拶状は、定型文にアレンジを加えるとよいでしょう。生前の楽しみを共有した方に、感謝の気持ちを込めてご報告する姿勢が大切です。

香典返しを郵送・発送する際の送り状の名前

香典返しを郵送や宅配で贈る場合、送り状には誰の名前を書けばよいのでしょうか。郵送や宅配の都合上、送り主の名前や住所を記載する必要があります。

送り状の名前を書く際に注意したいのは、以下の点です。

・実際に送る人の住所・名前・連絡先を書く

・品物欄に「○○家香典返し」と書いておく

掛紙の表書きが喪主であっても、送り状の送り主の名前は送った本人の名前を書きましょう。挨拶状の場合は故人との関係性が重要でしたが、送り主の場合は手続き面を重視した方がよいからです。

送り先の住所不明などで香典返しが返送される場合に、送り主の住所や名前がわからないとトラブルになりかねません。

ただし、まったく知らない人から香典返しが贈られてきても受け取る側が不審に思ってしまう可能性もあるでしょう。そこで、送り状の品物欄に「○○家香典返し」と書き、誰からの香典返しなのかわかるようにしておくのが賢明です。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

忌明けの法要が終わり、故人へのご厚意を頂いた方々へ香典返しを贈るのは、喪主だけとは限りません。喪主以外の方が香典返しを贈るケースであっても、マナーを守りましょう。法要を終えた旨のご報告と感謝の気持ちをお伝えするために必要なことを押さえておくことをおすすめします。

特にイレギュラーなケースの場合、どのように香典返しを贈ればよいのかわからない方も多いかもしれません。そのような場合は、小さなお葬式にご相談ください。香典返しの贈り方などの専門知識が豊富なスタッフが、ふさわしい香典返しの方法についてアドバイスさせていただきます。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

不祝儀袋は、包む金額に合わせて選ぶと丁寧です。ホゥ。