初七日や四十九日など、亡くなった方を弔うための行事はさまざまです。地域によっては、同じ行事でも異なる言葉が使われる場合があります。「満中陰志」という言葉もそれに当てはまります。

満中陰志は、主に関西地方で使われている言葉です。関西の方は少し馴染みがあるかもしれませんが、それ以外の地方の方にとっては具体的にどのようなものなのか分からないという場合もあるでしょう。

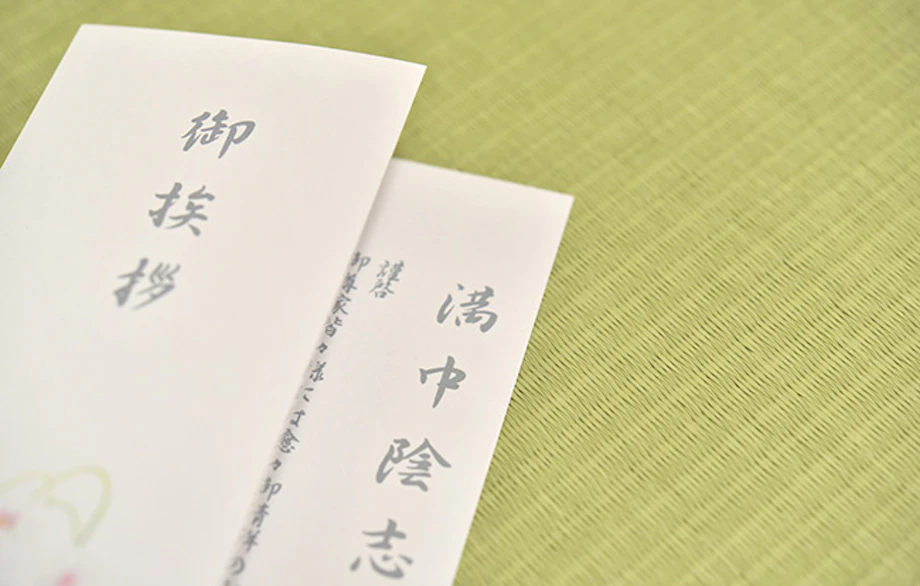

この記事では「満中陰志とはどのような行事なのか」という基本的な知識に加えて、お送りする際の挨拶状の書き方や、覚えておきたいマナーについて解説しますので、ぜひ参考にしてください。

<この記事の要点>

・満中陰志の挨拶状では香典に対するお礼や四十九日を無事に終えた報告を伝える

・挨拶状は奉書紙に手書きで記入し、一重の封筒に入れて相手へ送るのがマナー

・挨拶状を書く際、句読点を使わず繰り返し言葉の使用を避けるのがマナー

こんな人におすすめ

満中陰志とは何かを知りたい方

満中陰志の挨拶状の書き方を知りたい方

満中陰志の挨拶状を書く際や送る際のマナーを知りたい方

満中陰志について

満中陰志と同じ意味に当たるのが四十九日の香典返しです。満中陰志という言葉が使われているのは主に関西地方で、住んでいる地域によっては聞いたことがないという方もいるかもしれません。読み方は「まんちゅういんし」です。

「中陰」とは仏教の考え方で、亡くなった後の49日間という意味です。魂があの世へ渡る期間を指します。仏教の考え方では、死後7日ごとに魂が審判され、その後の生まれ変わりが決まると聞いたことがある方もいるかもしれません。満中陰志は中陰が満ちたときにお渡しする志、つまり、49日間かけて行われた審判が滞りなく済んだことに対する感謝を表した言葉なのです。

言葉は異なりますが、基本的には香典返しと同じ形式となります。四十九日法要に参加してお供えをしてくださった方へ、お礼の言葉とお返しの品をお渡ししましょう。直接相手の家へ伺いお礼をするのがマナーとされていますが、手渡しが困難なことも多いため、近年では郵送でお渡しするケースがほとんどです。

社会的な背景の変化に伴い、葬儀や法要はさまざまな形に変化しています。お返しの品は直接渡すのがマナーと考えている方もいるかもしれません。とはいえ、相手の家が遠かったり、遺族が高齢で移動が難しかったりする場合も少なくありません。感謝の気持ちを伝えることが何よりも大切なため、お返しの品と挨拶状は郵送で渡すのもひとつの手でしょう。

満中陰志はいつ渡せばよいのか

満中陰志は一般的な香典返しと同様、四十九日が終わった後に渡すものです。四十九日が明ける前に贈ることはできないので、注意しましょう。ただし、近年では葬儀が行われた当日にその場でお返しをお渡しする、即日返しという形式が増えています。

高額な香典を受け取った場合は、即日返しにプラスして後日に満中陰志を渡しましょう。こうすることによって、即日返しでは足りなかった金額分を満中陰志という形で補填することができます。相手へ感謝の気持ちを込めて、お返しをすることが大切です。お返しの金額は、3分の1~半返しが目安となります。いただいた金額に見合う品物を選びましょう。

満中陰志の挨拶状の書き方

昔は相手へ直接渡すのがマナーでしたが、近年では郵送で送ることも増えています。その場合は、必ず挨拶状を同封して送りましょう。挨拶状の書き方が分からないという方は、以下を参考にしてください。

挨拶状の構成

挨拶状の構成は、まずは「拝啓」や「謹啓」などの頭語から始めます。頭語と文章の最後に着ける結後は、必ずセットで盛り込むものです。頭語は必ず入れなければならないというきまりはありませんが、記載しない場合は結語も書かないようにします。

次に、葬儀に参列していただいたことや香典に対するお礼を伝えましょう。亡くなった方と生前の親交が深い場合、そのお付き合いに対するお礼を代わりに伝えても大丈夫です。お礼を贈る相手のことを考えて記載内容を考えましょう。

次に、四十九日を無事に終えた報告をして、その後に満中陰志の品物を送った旨を伝えましょう。近年では郵送で満中陰志の贈り物をするケースがほとんどですが、受け取る方によっては、郵送はマナーに反していると考える場合もあります。そこで、直接伺いお礼を述べるという従来のマナーを踏まえ、挨拶状で済ませる非礼をお詫びしておきましょう。お詫びの一文を添えることで、マナーに即さないと感じる方にとってのクッションになるでしょう。

最後に、法要日の日付と差出人の名前を記載すれば挨拶状の完成です。挨拶状は長々と書かず、簡潔に済ませることが大切です。文章を一から考えるのが難しい場合は、テンプレートの文章を使ったり、葬儀業者に相談したりするとよいでしょう。

神道やキリスト教の場合はどうするのか

神道やキリスト教では、法要や香典の文化が全く別物です。神道は四十九日ではなく、五十日祭という行事があります。神道の場合、亡くなった方の魂は極楽浄土へ行くのではなく、子孫を守る守護神になるという考え方で法要が行われます。

キリスト教の場合、法要という文化自体がありません。亡くなった後に故人を弔うことを、仏教では追善供養といいます。仏教では亡くなった方の魂がきちんと成仏できるように祈念しますが、キリスト教では魂はすぐ天へ召されるため、追善法要という考え方は存在しません。

このように、神道やキリスト教には満中陰志という文化はありません。しかし、何かをいただいた際には挨拶状を付けてお返しするのは共通の考え方です。相手への感謝の気持ちを込めて、挨拶状とお返しの品をお渡ししましょう。宗教が違っても、お礼の気持ちを伝えることは欠かせない重要なことです。

挨拶状の形態

挨拶状は、奉書紙と呼ばれる一枚に手書きで記入します。挨拶状は表書きをした一重の封筒に入れて、相手へ送付するのが正しい形態です。二重封筒は不幸が重なるという考え方になるため、四十九日のお礼である満中陰志では使用しないよう注意しましょう。近年では、ハガキやカードに印刷してお渡しする形態が大半となっています。

ハガキやカードに印刷すれば、送付する側の手間と時間の負担が減ります。葬儀後はさまざまな手続きが立て込み、とても忙しい日々が続くことでしょう。負担が大きい場合は無理をせず、印刷で満中陰志の挨拶状を用意するのがおすすめです。

印刷の依頼は、葬儀業者や品物を購入した店舗で受け付けています。別途料金はかかりますが、品物を購入する際に一緒に挨拶状の印刷を依頼しておけば、最低限の負担で済むでしょう。

満中陰志の挨拶状は四十九日が過ぎた後にお送りするものです。そのため、印刷・手書きどちらの場合でも、薄墨ではなく濃墨を使いましょう。四十九日の間は薄墨を使いますが、薄墨を使う理由は諸説あります。亡くなったことを悲しみ涙で墨が滲んだ、訃報を受け取り急いで駆け付けたので墨をしっかり付ける時間がなかった、といったものです。

四十九日の間にいただいたものに対するお返しだから薄墨を使うのが正しいのでは、と考える方もいるかもしれません。少しややこしいですが、間違えて薄墨を使ってしまうとマナーに即してないと捉えられる場合があります。挨拶状を作成するときは、濃墨を使うということをしっかり覚えておくことが大切です。

挨拶状が必要ない場合

満中陰志を直接渡せるのであれば、挨拶状は不要です。その際にはお礼の言葉を忘れずに、相手へしっかり伝えましょう。直接お渡しできる場合でも挨拶状は添えてもよいですが、場合によってはしつこく感じさせてしまう可能性もあります。対面してお礼を伝えることができるのであれば、挨拶状はなしで自分の言葉で感謝の気持ちを伝えましょう。

挨拶状を書く際や送る際の注意点

挨拶状を書く際や送る際にはいくつかの注意点があります。まず、季節の挨拶と句読点は使用しないようにしましょう。句読点には文章を止めるという意味があります。句読点を使わない理由は、法事を止めず滞りなく進められるように、ということを示すためです。満中陰志以外でも、挨拶状では句読点はあまり使われていないため、覚えておくことをおすすめします。

また、「ますます」や「くれぐれ」といった繰り返しの単語も使用を避けましょう。法要を繰り返し行うことのないように、という意味が込められています。他の言い回しを使って、挨拶状を書くよう注意が必要です。

家族が亡くなった際には「死去」という言葉を使いましょう。よく目にする「逝去」という単語は、他人が亡くなった際に使う敬語です。よって、身内が亡くなったことを相手に伝える際は、「逝去」ではなく「死去」を使います。状況に適している言葉を選ぶことが大切です。

住んでいる場所や親族の取り決めなどにより、挨拶状のマナーが異なる場合もあります。迷った場合は親族の年長者に聞いてみたり、その地域にある葬儀業者に相談してみたりするのがよいでしょう。事前に調べておけば確実ですし、マナー違反を避けることができます。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

満中陰志に限らず、法要のお返しをお渡しする際は、相手へ感謝の気持ちを伝えることが大切です。昔からの伝統やマナーも大切ですが、最も大切なのは感謝の気持ちです。形式に捉われすぎて、相手へ気持ちを伝えるのを忘れないようにしましょう。

満中陰志は葬儀の後、何かと忙しい期間に用意してお渡しするものです。そのため、どのように用意すればよいのか分からない、調べる時間がないという方も多いことでしょう。

そんなときには、お気軽に小さなお葬式へご相談ください。スタッフが常駐し、24時間365日ご相談を承れる体制を整えております。どんな些細なことでも大丈夫です。不安な気持ちに寄り添い、丁寧にお悩み解決をサポートいたします。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

人が亡くなった後に行う死後処置と、死化粧などをまとめて「エンゼルケア」と呼びます。ホゥ。