葬式で、逝去した方と一緒に「六文銭」と呼ばれる硬貨のようなものを棺桶に納める様子を見たことがある方もいるでしょう。とはいえ、六文銭とはどのようなものなのか、また棺桶に納める理由について知らないという方も少なくありません。

この記事では、葬式で六文銭を棺桶に納める理由について、六文銭の歴史に触れながら解説します。ぜひ参考にしてみてください。

<この記事の要点>

・六文銭は、「六地蔵へのお賽銭」と「三途の川の渡し賃」という意味がある

・貨幣を破損させることは違法のため、実物は入れないよう注意する

・六文銭は、死装束のひとつである頭陀袋に入れるのが一般的

こんな人におすすめ

葬式で目にする六文銭について知りたい方

葬式で六文銭を棺桶に入れるときの注意点を知りたい方

六文銭の他に棺桶に入れてよいもの・いけないものを知りたい方

葬式で目にする六文銭とは

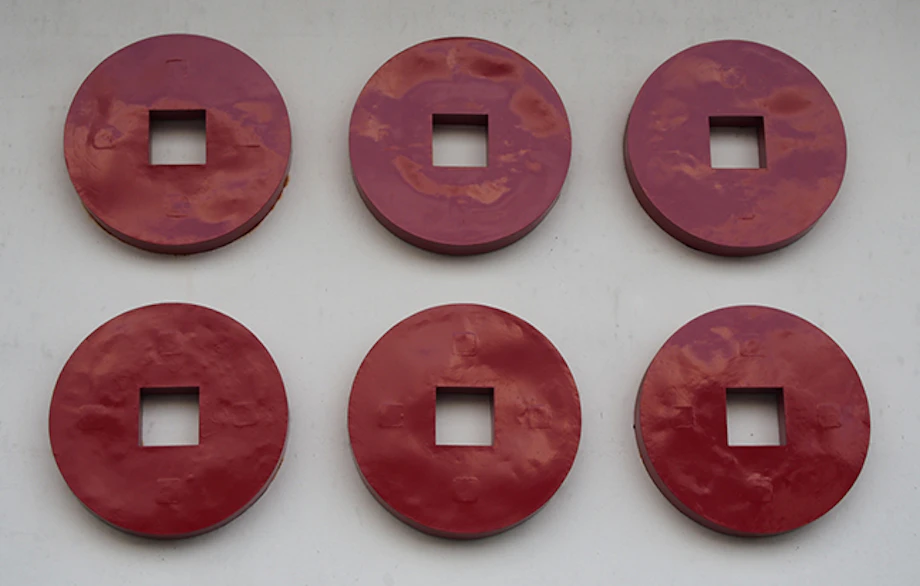

一文銭は江戸時代に使われていた貨幣のことです。そして、一文銭を6つに連ねたものを「六文銭」と呼びます。六文銭は副葬品のひとつで、死装束の一部である頭陀袋に納められるのが一般的です。

ここでは、六文銭の価値や意味といった基礎知識について解説します。

六文銭の価値

「文」とは当時の一番小さな通貨単位を指し、現代の1円玉と同じ扱いをされていました。江戸時代は長く続いた時代のため、貨幣価値もその時々で変動があります。一般的に一文銭の価値は、現代でいう約30円~50円程度と考えられており、それが6つなので約180円~300円程度といえるでしょう。

近年では、葬式以外で六文銭を目にする機会はほとんどないため、一度も目にしたことがない方もいるのではないでしょうか。また、現在では火葬場の都合や六文銭が普及していないことから、葬儀でも本物を用いる機会はめったにありません。

六文銭の由来

葬式で六文銭を棺桶に納めるようになった由来のひとつは、仏教の六道銭(ろくどうせん)だといわれています。六道は「地獄道」「餓鬼道」「畜生道」「修羅道」「人間道」「天上道」に分けられる6つの世界を表す言葉です。仏教の世界では、人間は上記の6つの世界を輪廻転生し続けるとされています。

この6つの世界のどこへでも助けの手を差し伸べてくれる「六地蔵」という存在があり、お賽銭として六道銭が使われていたという言い伝えがあります。そのため、逝去した方のお金として葬式で六文銭が使用されるようになったという説が有力とされています。

六文銭を入れる意味

葬式で六文銭を納める理由は、六地蔵へのお賽銭であると述べましたが、他にも理由があります。そのうちのひとつが三途の川を渡るための賃金です。

仏教において人間は、逝去後に冥土へと旅立ち、四十九日目に成仏すると考えられています。冥土への旅が始まって七日目に三途の川に辿り着くとされており、三途の川は泳いで渡ることが禁止されているため、舟を使って向こう岸にあるあの世へと渡って成仏しなければなりません。

その舟を利用する際の代金が六文であるため、棺桶に六文銭を入れるとされています。なお、六文銭を持っていないのにもかかわらず三途の川を渡ろうとすると、懸衣翁と奪衣婆といった番人によって、衣服が剥ぎ取られるといわれています。

このしきたりや言い伝えは、日本に限ったことではありません。この世とあの世の境目を渡るための賃金に金銭を納めることは、海外でも見られる風習です。また、地域によっては逝去した方があの世で使うお金に困らないようにという願いの元、六文以上のお金を入れることもあります。

六文銭と真田家

六文銭と深い関わりを持つ戦国武将に、真田幸村がいます。真田幸村が深い関わりを持つ理由は、真田家の家紋が六文銭であるからです。

真田家の家紋が六文銭になった理由としては、真田幸隆が「いつ戦場で亡くなっても構わない」という意志を元に決めたからだといわれています。

<関連記事>

葬儀で必要な六文銭の意味や注意点とは

葬式で六文銭を棺桶に入れるときの注意点

六文銭は、逝去した方があの世で困らないために入れるものです。そのため、できれば遺体と一緒に納めたいと考える方も多いでしょう。しかし、葬式で六文銭を納める際は、以下のようにいくつかの注意点があります。

・実物を入れないようにする

・頭陀袋の中に入れる

注意点を守らないと、マナーに反する恐れがあります。ここからは、葬式で六文銭を納めるときの注意点について解説します。

実物を入れないようにする

葬式で六文銭を納める際は、実物を入れないようにしましょう。日本では、貨幣を破損させることは違法です。また、金属製のものは火葬時に燃え残って、火葬場や遺骨を汚してしまう恐れがあります。

対処法として、六文銭の代わりとなるものを入れるとよいでしょう。六文銭が印刷されている紙を入れたり、燃えやすい素材でできたレプリカを入れたりするのがおすすめです。

また、より本物へと近づけるために、木で造られた六文銭を用意する方もいます。本物でなくても「あの世でのお金に困らないように」という、逝去した方を弔う遺族の気持ちを表すことが重要です。「本物でないと気が済まない」という方は、火葬後に骨壷の中へ納めるとよいでしょう。

頭陀袋の中に入れる

葬式で六文銭は頭陀袋(ずだぶくろ)に入れるのが一般的です。頭陀袋は死装束のひとつで、仏具などを入れて首からかけておく袋を指します。六文銭の他にも経典やお米、縁者の毛髪や爪を入れることもあるでしょう。

頭陀袋は逝去した方のために作られるものなので、生きている方が持つような入れものとはあえて異なるつくられ方をしています。

<関連記事>

死装束はなぜ左前で着せるのか?理由と着せ方の注意点を解説

小さなお葬式で葬儀場をさがす

葬式で六文銭の他に棺桶に入れてよいもの・いけないもの

葬式では六文銭以外にも、逝去した方を思い棺桶の中にさまざまなものを入れる習慣があります。この棺桶に入れるものは副葬品と呼ばれます。ただし、棺桶の中には、入れてよいものと入れてはいけないものがあります。

棺桶に入れてはいけないものと知らずに入れてしまうと、さまざまな支障をきたす恐れがあるため注意が必要です。ここからは副葬品で入れてよいものと入れてはいけないものについて解説します。

入れてもよいもの

副葬品で入れてもよいものは、以下のような燃えやすいものが基本です。

・手紙、寄せ書き

逝去した方への思いを記した手紙や寄せ書きは、紙のような燃えやすいものであれば納められます。また、手紙の内容にきまりはないため、逝去した方への思いを自由に記すとよいでしょう。ただし、身内以外の方が手紙を納める場合は、身内の方に一言断りを入れておくのが賢明です。

・千羽鶴

千羽鶴も手紙や寄せ書きと同様に紙でできているため、棺桶に入れても問題はありません。しかし、あまりにも大きすぎる千羽鶴だと燃え残りが生じてしまう恐れがあるので、小さいサイズを作るか一部を納めるなど、工夫が必要です。

・花

祭壇に飾ってある花を納める方もいます。しかし、量が多いと燃え残りが生じたり、入りきらなかったりするので、一部を切り取って入れるとよいでしょう。花の種類は、菊や洋花が選ばれることが一般的です。

・衣類

逝去した方が愛用していた衣類を納めることも珍しくありません。遺体に着用させたいときは、死装束の上から掛けるとよいでしょう。

注意点としては、チャックやビニール製の装飾品等がある場合は、取り外してから入れることです。そのまま入れて火葬してしまうと、有害物質の発生につながったり、燃え残って遺骨や棺桶を汚したりする恐れがあります。

棺桶に入れてはいけないもの

棺桶に入れてはいけないものは、以下のように燃え残りが生じたり有害物質が発生したりするものです。

・金属類、ガラス類

金属やガラスは燃えにくい素材であり、燃え残りが生じる可能性が高いため、ふさわしくありません。特に、メガネや腕時計は逝去した方の愛用品として、入れてしまう方も少なくありません。一緒に供養したい場合は、火葬後に骨壷の中に納めるとよいでしょう。

・紙幣、硬貨

紙幣や硬貨は、あの世で使用するお金に困らないように納めたいと考える方もいるかもしれません。しかし、日本ではお金を破損させるという行為は違法であるため、棺桶に入れるのは避けましょう。

・ビニール製品、プラスチック製品

ビニールやプラスチックでできているものは、燃やすと有毒なガスを発生させてしまうので、棺桶に入れて火葬しないようにしましょう。

・カーボン製品

スポーツで用いるようなラケット・ゴルフクラブ・釣竿などはカーボンが使用されていることが一般的です。カーボンは非常に燃えにくく、遺骨を汚してしまう恐れがあるので納めるのは控えましょう。

入れるときに注意が必要なもの

副葬品で入れるものの中には、以下のように事前に葬儀社へ確認をするなど注意しなければいけないものがあります。

・食べもの

副葬品で食べものを納めたいという方は少なくありません。実際に食べものは燃えやすく、燃え残りも生じないため棺桶に入れても問題はないとされています。

しかし、水分を多く含んだ果物などは燃え残る恐れがあるため、事前に確認しましょう。特に、スイカは水分を多く含んでいると共に、加熱すると爆発する恐れがあるので注意が必要です。

・電子機器

スマートフォン等の電子機器は、逝去した方の愛用品として一緒に火葬してしまうことがあります。しかし、機械類は熱により爆発する危険性があるため、逝去した方が愛用していたのであっても事前に知らせておくことが大切です。

・書籍

薄い文庫本であれば、燃え切る可能性が高いですが、辞書やハードカバーのような分厚い本は火葬時に燃え残る恐れがあります。分厚い書籍を入れたい場合は、一部ページを切り取るなど工夫するのがおすすめです。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

葬式の際、棺桶の中に六文銭を納めることがあります。六文銭は、あの世とこの世の境目に流れている三途の川を渡る際に支払うお金とされています。納棺時は、本物の貨幣ではなく、紙や木でできた六文銭を入れることが一般的です。

葬式における六文銭についてや、棺桶に入れてよいものと悪いものについてはさまざまな疑問やお悩みが生じることもあるかもしれません。その場合は、小さなお葬式にご相談ください。専門知識が豊富なスタッフが、お悩みに合わせてアドバイスいたします。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

故人が年金受給者の場合は、すぐに年金受給停止の手続きが必要になります。ホゥ。