火葬後は、遺骨を箸で拾って骨壺に納める「拾骨」という儀式をします。しかし、なぜ拾骨を行うのか、疑問に感じる方もいるでしょう。

そこでこの記事では、火葬後に拾骨する理由や拾骨の作法について解説します。遺骨を分ける「分骨」をする際の注意点も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

<この記事の要点>

・火葬後の拾骨は、故人が三途の川を無事に渡れるように手助けするという意味がある

・拾骨の際の箸渡しは近親者が2人1組で行うのが一般的

・拾骨をしない場合は、遺骨を一旦自宅へ持ち帰る必要がある

こんな人におすすめ

拾骨の意味や流れを知りたい方

東日本と西日本の拾骨の違いを知りたい方

分骨をする際の手続きを知りたい方

火葬後に拾骨をする理由とは?

拾骨(しゅうこつ)とは、火葬後に遺骨を箸で拾って骨壺に納める儀式のことです。骨上げ(こつあげ)や収骨とも呼ばれます。なぜ火葬後に拾骨するのでしょうか。ここからは、火葬後に拾骨をする理由と手順について解説します。

三途の川の橋渡しを手伝うため

拾骨では、箸で遺骨を拾って骨壺に納めます。これには「箸」を「橋」という言葉にかけて、故人が三途の川を無事に渡れるように手助けをするという意味合いがあります。この世から無事に極楽浄土へ向かえるように祈りながら行います。

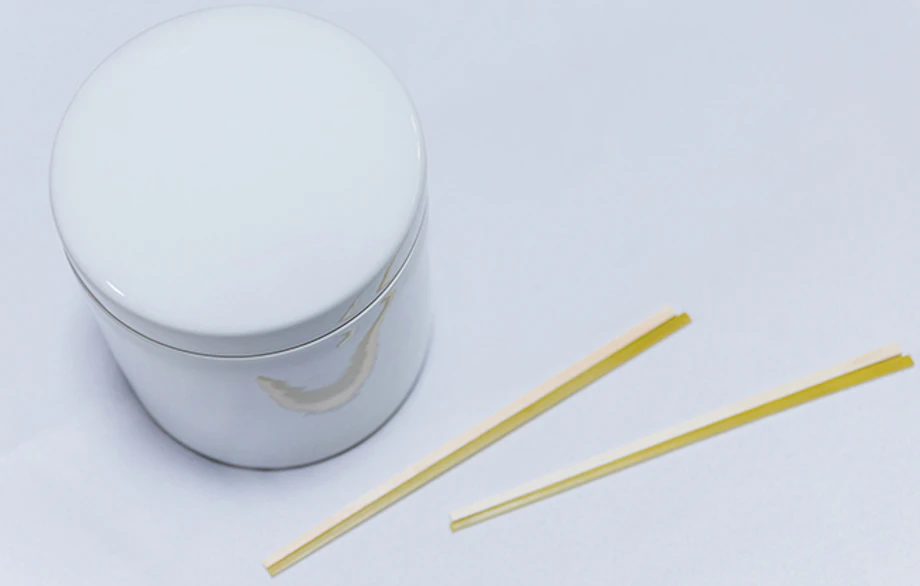

拾骨は違い箸を使う

遺骨を拾う際は「違い箸(ちがいばし)」を用います。違い箸とは、材質や長さの異なる箸のことで、拾骨をする際に使われます。材質は竹製と木製であることが一般的です。

葬儀に関係する儀式では、本来とは逆の方法で行う「逆さごと」と呼ばれる風習があります。異なる箸を使用することも逆さごとの一種です。現世と死後の世界を分けて、不幸が続かないようにするために違い箸を使用します。

収骨との違い

拾骨と似た意味を持つ言葉に「収骨」があります。細かくいうと、「拾骨」は骨を拾う行為を指し、「収骨」は遺骨を骨壷に収めることを指します。意味に大きな差はないため、どちらを使用しても問題ないでしょう。

拾骨をするときの作法

拾骨の作法は地域や火葬場によって異なります。いざというときに困らないように、一般的な作法を知っておきましょう。ここからは、拾骨をするときの作法を3つ紹介します。

近親者が2人1組で行う

箸渡しは遺族や親族など近親者(男女ペアになる場合もある)が2人1組で行うのが一般的です。拾骨には以下の2種類の方法があります。

・1人が箸で遺骨を拾い、もう1人が箸で遺骨を受け取り骨壺へ納める方法

・一片の遺骨を2人同時に箸で拾い骨壺に納める方法

遺族が順番に行う

拾骨の際は、遺族全員で遺骨を囲んで喪主は遺骨の頭側に立ちます。そして、足から頭部の順番に故人と縁の深い方から順に骨を拾います。最後に喪主が喉仏を拾い、骨壷に納めて拾骨は終了です。

拾骨に参加する機会は少ないため、「骨を落としてしまうのでは」と不安に思う方もいるかもしれません。しかし、やり直せば問題ないので慌てずに行いましょう。

副葬品には気をつける

副葬品とは、棺の中に入れて故人とともに火葬する品物のことです。副葬品には「あの世へ旅立つ故人への手向けの品」という意味があり、故人が大切にしていたものや好きだったものを入れるのが一般的です。

ただし、燃えにくいものや有害物質を発生させるものは入れないように気をつけましょう。メガネなどガラスを使ったものや、腕時計などの金属製のものは燃え残って遺体を傷つけてしまう危険があります。また、食べ物を入れる際は、爆発の危険がある瓶や缶などは入れないようにしましょう。

<関連記事>

副葬品を納める意味とは?タイミングや選び方もあわせて解説

小さなお葬式で葬儀場をさがす

東日本と西日本で違う拾骨の方法

拾骨の方法は住んでいる地域によって異なり、東日本では「全拾骨」、西日本では「部分拾骨」が主流です。ここからは、地域ごとの拾骨方法について解説します。

東日本の場合

東日本では、すべての遺骨を骨壺に納める「全拾骨」が主流となっています。すべての遺骨が納まるように、骨壺は大きめのものを使用します。足から頭部にかけて順番に遺骨を拾い上げ、最後に喉仏を納めて細かい遺灰はほうきで集めて骨壺に納めます。

西日本の場合

西日本では一部の遺骨を拾う「部分拾骨」が多く、喉仏や歯など主要な骨だけを拾骨します。そのため、全拾骨に比べてサイズの小さい骨壺を用いるのが一般的です。残った遺骨は火葬場がまとめて、共同墓地などで供養してくれます。

火葬中のマナーと拾骨後の流れ

葬儀や火葬には独特のマナーやルールが存在し、厳かな雰囲気に緊張してしまう方も多いかもしれません。慣れていない方は、事前にマナーや流れを把握しておくことで円滑に拾骨を終えられるでしょう。ここからは、火葬中のマナーと拾骨後の流れを解説します。

拾骨前

遺体の火葬時間は故人の体型や火葬炉の仕組み(ロストル式・台車式)によって異なります。ロストル式は燃焼効率がよく、40分~50分程度で火葬が終わります。しかし、以下のようなデメリットがあります。

・遺骨の原型をきれいに留めるのが難しい

・衛生面の維持が難しい

・臭い火葬の音が比較的大きい

台車式は遺骨の原型をきれいに留められる点がメリットですが、以下のようなデメリットがあります。

・火葬時間が60分以上かかる

・ロストル式よりも費用が高い

火葬場の火葬炉は台車式であることが一般的ですが、きれいな状態の遺骨を拾骨したい場合はロストル式の火葬炉ではないか確認しておくと安心です。

火葬の間、遺族は控え室にて待機します。待機中は飲食が可能なので、遺族は参列者の接待・歓談をして過ごします。

火葬が終わるとスタッフから案内があります。控室のゴミを片付けて、帰る支度を整えたら収骨室へ向かいます。

拾骨後

拾骨後は遺骨が入った骨壺を自宅へ持ち帰り、飾り壇に置きます。ろうそくと線香を灯してお経をあげて、焼香をしましょう。遺骨は四十九日の忌明けまで自宅で供養します。対応可能な範囲で、ろうそくや線香の火を絶やさないようにしましょう。

<関連記事>

【マナー】後飾り祭壇の意味から飾り方や処分方法まで徹底解説

小さなお葬式で葬儀場をさがす

拾骨をしない場合と分骨をする際の注意点

拾骨をする・しないは遺族が選択できます。なお、分骨をする場合には書類が必要になるので注意が必要です。ここからは、拾骨をしない場合と分骨をする際の注意点を紹介します。

拾骨をする・しないは話し合う

一般的には火葬が終わったら拾骨をして、お墓やきめられた場所に納骨します。しかし、宗教上の理由や家庭の事情などで、拾骨をしないという選択もできます。

拾骨をしない場合でも、遺骨は一旦自宅へ持ち帰ります。その後、海洋散骨や樹木葬など別の方法で供養するか、共同墓地などに埋葬するか遺族で話し合いましょう。拾骨をする・しないで必要となる手続きも異なるため、遺族間できちんと話し合うことが大切です。

分骨は専用の壷を用意する

故人の遺骨を2箇所以上に分けて埋葬・供養することを「分骨」といいます。分骨は拾骨のタイミングで行います。火葬当日にスムーズに分骨をするためにも、事前に葬儀会社へ分骨の意思を伝えておき、遺骨を持ち帰るための骨壺を用意してもらいましょう。

また、自分で骨壺を用意するのもおすすめです。インターネットショップなどでも、メタリックなデザインや家具と調和するもの、伝統技法である七宝焼きで作られた骨壺などが販売されています。分骨の場合は、容量の小さい「ミニ骨壺」がおすすめです。

ほかにも机や寝室などわずかなスペースにも置けるデザインの骨壺や、写真立てにもなる骨壺も販売されています。自身の生活様式に合った骨壺をインターネットで調べてみるのもよいでしょう。

分骨証明書を依頼する

分骨をする際は「分骨証明書(火葬証明書)」を葬儀会社に発行してもらいましょう。分骨証明書とは、納骨の際に必要になる書類のことです。手元供養の場合は基本的に必要ありませんが、いずれ納骨するのであれば分骨証明書が必要になります。

葬儀会社へ伝えることで、必要な枚数分の証明書を発行してくれます。

<関連記事>

分骨をする方法や手順は?分骨後の供養方法についても解説

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

火葬後の拾骨の「箸渡し」には、故人が三途の川を無事に渡れるよう手助けをする意味があります。拾骨の方法は地域や宗派などによって異なる場合があるため、どのように行うのか確認しておくとよいでしょう。

葬儀に関してお悩みのある方、どこで葬儀をするのかまだきまっていない方は、ぜひ「小さなお葬式」へお問い合わせください。小さなお葬式では、さまざまな葬儀のプランを用意しています。

葬儀に関する知識や知っておきたいマナーなどの情報も発信しているので、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

御霊前は「亡くなった方の霊魂の前に供えるもの」という意味です。ホゥ。