葬式や通夜に出席する際に持参する香典袋にも、種類があることはご存じでしょうか。香典袋が急に必要になることもあります。しかし「どのような種類の香典袋をどこで用意すればよいのかわからない」という方もいるのではないでしょうか。

人が亡くなった席なので、不作法にならないように気をつけなければなりません。コンビニで購入できるような香典袋では、失礼にあたらないか心配になることもあるでしょう。そこでこの記事では、香典袋の種類や選び方についてご紹介します。香典袋の選び方が理解できれば、コンビニでも適切な種類を選ぶことができるでしょう。

<この記事の要点>

・香典金額が5,000円以下は印刷の水引、5,000円~3万円は白黒の水引を選ぶ

・香典袋を選ぶ際、仏式は「御霊前」、浄土真宗は「御仏前」と書かれた香典袋を使用する

・コンビニで購入した香典袋でも失礼にはあたらない

こんな人におすすめ

コンビニで買える香典袋について知りたい方

宗教別の香典袋の選び方について知りたい方

香典袋に関するマナーについて知りたい方

【金額別】コンビニで買える香典袋

お悔やみごとは突然訪れることも多く、急に葬儀や通夜に出席しなければならないこともあります。葬儀や通夜に出席する際は、香典を持参するのがマナーです。しかし、急なことで用意していないこともあるでしょう。そのようなときは、コンビニで香典袋を手に入れることができます。コンビニで購入できる香典袋の種類を包む金額別にご紹介します。

5,000円以下:印刷の水引

香典の金額が5,000円以下の場合は水引が結んであるものではなく、封筒に印刷してあるタイプの香典袋を使用するとよいでしょう。友人・会社の同僚の家族や、近所に不幸があった場合は3,000円~5,000円ほどを包むことが一般的です。包む金額が少額の場合は、袋だけ立派では失礼にあたるので、印刷の水引を使うとよいでしょう。

5,000円~3万円:白黒の水引

5,000円~3万円ほどの金額を包むときは、白黒の水引がかかった香典袋を使用します。水引の右側が黒、左側が白となっている白黒の水引がかかった香典袋は需要が多いため、ほとんどのコンビニに置いてあります。市販の香典袋を購入する場合は、包む金額の目安が書かれていることもあります。香典袋を選ぶ際の参考にするとよいでしょう。

3万円~5万円:双銀の水引

水引の左右ともに銀色で結ばれた水引は「双銀」といい、高額の香典を包む際に使用します。双銀の水引がかかった香典袋は、3万円~5万円ほどの金額を包むときに使うとよいでしょう。

双銀の水引のかかった香典袋は、見た目も豪華で立派な香典袋です。しかし見栄えがよいからといって豪華なものを選んでも、包む金額が安いと失礼にあたります。それぞれの金額にあった香典袋を選びましょう。

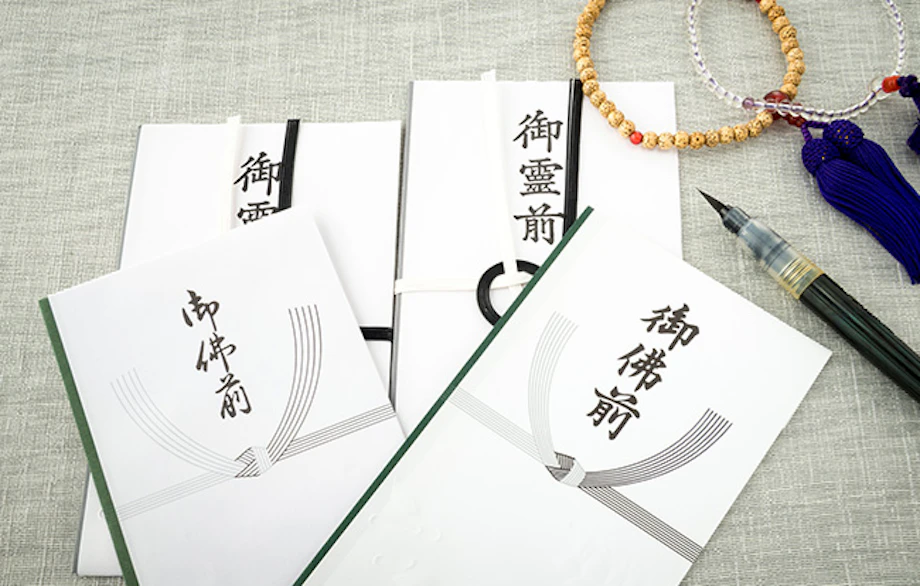

【宗教宗派別】香典袋の選び方

宗教や宗派で使用する香典袋が違うということをご存じでしょうか。宗教・宗派による違いは、表書きが異なります。香典袋に「御霊前」や「御仏前」などと、表書きがされているのを見たことがある方もいるのではないでしょうか。ここでは、宗教・宗派別の香典袋の選び方と表書きをご紹介します。

仏式

仏式の場合は、表書きに「御霊前」と書かれた香典袋を使いましょう。「御霊前」は、浄土真宗を除くほとんどの宗派で通夜や葬儀、告別式などの際に使えます。また仏式では、「御香料」や「御香典」といった表書きでもよいでしょう。「御香料」や「御香典」は、通夜や葬儀・告別式・法要などの際にも使用できます。

相手が仏教というのは分かっているが宗派は分からないというときは、どの宗派でも使用できる「御香典」を選びます。仏式の場合の香典袋の水引は、白黒か双銀の結び切りを選びましょう。包みは白無地か、蓮の絵柄のものを使用するのが一般的です。

浄土真宗

浄土真宗の葬儀がほかの宗派と違うところは、死者への供養として行われるものではないという点です。浄土真宗の場合は、死と同時に阿弥陀如来によって極楽浄土に迎えられます。死後はすぐに仏になると考えられていることから、成仏を祈る必要がないといえるでしょう。

そのため表書きも「御仏前」や「御供」を使うのが一般的で、「御霊前」は使いません。すでに仏様となった故人や、成仏させてくださった阿弥陀如来に対してお供えする意味で「御仏前」や「御供」を表書きとして使用します。

そのほかにも、「香典」「香資」「香料」「香儀」といった表書きを使うことも可能です。水引は基本的に白黒ですが、地域によっては黄白などの場合もあるので、事前に確認をしましょう。

神式

神式葬儀の場合でも、「御霊前」の表書きが使用できます。神道では、人は亡くなれば50日後に神様になるという考え方があります。神様になるまでの50日間は霊の状態でいることになるため、「御霊前」を使えるのです。

そのほかに神式独自の表書きとしては、「御玉串料」「御榊料」「御神饌料」「御神前料」などがあります。いずれも葬儀の際のお供えもののことを指しており、「お供えもののためのお金」という意味です。表書きは通夜や葬儀・法要などすべて共通のものを使用します。

神式の場合の水引は、双白や双銀、白黒の結び切りを使うことが一般的です。包みは白無地が基本となります。

キリスト教

キリスト教の葬儀では、仏式の場合に比べて香典袋にまつわるマナーが大きく異なります。仏式と同じ考え方で香典袋を用意すると、トラブルになることもあるでしょう。カトリックの場合とプロテスタントの場合でも、マナーが異なるので注意が必要です。

カトリックの場合は表書きに「御花料」「御花代」「献花料」のほかに、「御ミサ料」や「御霊前」などを使います。プロテスタントの場合は表書きに「御花料」「御花代」「献花料」のほかに、「忌慰料」が使われることが一般的です。

袋については白い無地の封筒か、ユリの花や十字架のデザインの入ったものを使用します。仏式で使う蓮の花が入ったものは使わないように注意しましょう。

袱紗や薄墨ペンはコンビニで買える?

袱紗(ふくさ)は、あまりコンビニでは扱っていません。袱紗を買うのであれば、袱紗を売っている可能性が高い100円ショップやスーパー・百貨店などに行きましょう。

薄墨ペンは、コンビニでも売っている場合があります。ただし筆ペンであればほとんどのコンビニで扱っていますが、薄墨タイプの筆ペンは置いてないところもあるためできるだけ文具店などへ行くとよいでしょう。

コンビニの香典袋でも失礼にはあたらない?

コンビニで購入した香典袋は失礼にあたるのではないか、と考える方もいるでしょう。しかしコンビニで購入した香典袋を使用しても、失礼にはあたりません。香典袋を事前に準備しておくほうが、亡くなるのを待っているようで失礼にあたる可能性があります。

急な訃報などの場合に、香典袋の準備がされていないことは問題ありません。いつでも購入できるコンビニで用意しましょう。

覚えておきたい香典袋に関するマナー

香典袋にまつわることには、さまざまなマナーがあります。葬儀や通夜などの席で失礼なことをしないように、香典袋に関する知識は覚えておいたほうがよいでしょう。ここでは、香典袋の書き方や包み方、渡し方を中心にご説明します。

香典袋の書き方

香典袋を書くペンは、薄墨タイプの筆ペンで書きましょう。薄墨のもので書く理由は、「突然の不幸に墨をする時間もありませんでした」、ということを伝えるためだといわれています。涙で墨が薄くなってしまった、という意味も考えられるでしょう。

香典袋の上包みの表の下部分には名前を書きます。夫婦連名で香典を送るときは、代表者の名前をフルネームで中心に記入し、その左横に代表者ではない方の名前だけを記入しましょう。

中包み(中袋)には、表に香典の金額を縦書きで書きます。金額の数字は誤字防止のために、旧字体で書くのがベターです。中袋の裏には住所と郵便番号、氏名を書きます。住所は薄墨ペンで書けないようであれば、細いペンで書いても問題ありません。

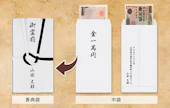

香典袋の包み方

香典袋は、通常は上包みと中包み(中袋)の2つです。中袋は白い封筒のような袋で、この袋に現金を入れます。中包みは袋の形になっておらず、一枚の紙を折り込んで現金を包みましょう。中包みにお札を入れる際は、裏向きに入れます。お札の表は人物が書いてある面です。お札には上下もあります。人物の描かれているほうが下になるように包むのが礼儀です。

市販の香典袋には中包みか中袋がついています。中袋は封筒のようになっているので、そのままお札を入れれば問題ありません。また市販の香典袋についている中包みの場合は、折り目がついているので折り込んで現金を包みます。

中包みを包んだ後は、上包みへ入れましょう。市販の香典袋の場合は、上包みがすでに折り込んであるものが多いため、中包みを入れるだけです。

香典袋の渡し方

通夜か告別式のどちらかにしか参列をしない場合は、自分が参列するほうの式で香典を渡して問題ありません。通常は香典を受付で渡すのですが、通夜の際は受付が用意されていないときもあります。このような場合は、遺族の方に香典をお渡しするか世話役の方に渡しましょう。

通夜と告別式の両方に参列する場合は、告別式で香典を渡すのが一般的です。通夜は本来急いで駆け付けるもののため、香典を持参していると前もって準備していたと感じられてしまう可能性があります。通夜は、故人と親しくしていた方が参列するものです。そのため一般の参列者の場合は、誰もが参列できる告別式で香典を渡すのがよいでしょう。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。※2024年4月 自社調べ

まとめ

香典は宗教や宗派によってマナーが異なります。葬儀や通夜の席で失礼のないように、一般的なマナーはしっかりと守りましょう。急な葬儀などで香典袋が必要になったときは、コンビニでも購入ができます。宗教や宗派に合った香典袋を選びましょう。香典袋を渡す際は、故人や遺族の方へ失礼のないように配慮することが大切です。

急な葬儀は用意するものが多いので、ひとつひとつ確認するのに手間や時間がかかる可能性もあります。葬儀にまつわることで分からないことがあれば、実績多数の小さなお葬式へご相談ください。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

よくある質問

香典袋の表書きは「御霊前」「御仏前」のどちらが正しい?

香典を連名で出す方法は?

香典はいくら包むのが最適?

夫婦で香典を出すときは倍の金額が必要?

香典返しは断ってもいいの?

香典袋を印刷するのは失礼?

湯灌は故人の体を洗って清める儀式のことです。ホゥ。