香典のやり取りをするときに、税金の扱いはどうなるのだろうと疑問に思ったことはありませんか。香典には複数の税金が関係しており、その区分も複雑です。包むとき、包まれたときに消費税がどのように扱われているかをまとめました。

課税区分がよく分からない、経費計上についてもう少し理解を深めたいという場合にぜひ参照してください。勘定科目に分類されるか、また領収書はどうするべきかなどについてもまとめています。

<この記事の要点>

・香典は不課税取引として扱われるため消費税はかからない

・従業員に対して香典を出す場合は福利厚生費として計上する

・社葬で会社として香典を受け取った場合は雑収入として勘定される

こんな人におすすめ

香典と消費税の関係について知りたい方

香典の勘定科目について知りたい方

香典の経費計上の際・領収書の代用方法を知りたい方

香典に消費税はかからない。区分とその理由は?

早速本題である香典と消費税の関係について触れていきます。最初に気になるのは何といっても消費税が課税されるか否かという点です。こちらは結論からいうとかかりません。しかし社会的に一般の範疇に収まる金額のやり取り時に限ります。

消費税との関係について知るときに非課税、不課税、免税が関係してきます。どういったときに税を支払わなくてよくなるか確認しましょう。

消費税についておさらい

ここでは消費税についてもう少し詳しく掘り下げていきます。消費税は私たちの生活の中で実感することの多い税のうちの一つと言えるでしょう。どこかで買い物や飲食をしたときに必ずついてくるものなので、相続税や贈与税よりも身近に感じるものだと言えます。

一般的な消費税の納税の流れは商品を仕入れるときに業者が消費税分を先に支払います。そして販売するときにお客さんから商品の代金と一緒に消費税を支払ってもらう仕組みです。消費税はサービスや商品にほぼ漏れなくついてくるものです。

しかし、この消費税も課税されないケースが存在します。3種類に分かれておりそれぞれ非課税、不課税、免税と名前がついています。どれも同じような意味の単語に見えますが少しずつ中身は異なっています。

非課税・不課税・免税はどう違う?

では3種類の税はそれぞれどういった区分で税を支払わなくてよいとされているのでしょうか。まず非課税についてですが、こちらは本来であれば課税対象のものです。

課税対象ではあるのですが、さまざまな事情により課税されるべきではないと判断されたものが非課税となります。例をあげると土地や小切手の譲渡、介護保険サービスの提供などです。買い物という区分から少し離れたイメージのものが多いです。

続いて不課税ですが、こちらはそもそも課税の対象ではないとされているものです。税を課すと問題が出てしまうものが不課税の対象と言えます。給与や保険金、損害賠償金や無償の試供品などが例にあげられます。

最後に免税です。免税と聞くと空港や海外渡航のイメージが強いかもしれません。逆に国内で普段暮らしている中、免税という単語を聞くことはあまりないでしょう。

日本国内で消費されないものは免税の区分となります。商品を買っても国外で消費することになるため、その国の消費税が取られることはありません。

香典は「不課税取引」

消費税を支払わなくてもよい3パターンについて、上の見出しで分かっていただけたと思います。それぞれ3種類とも違った理由により、消費税の課税対象から外れています。

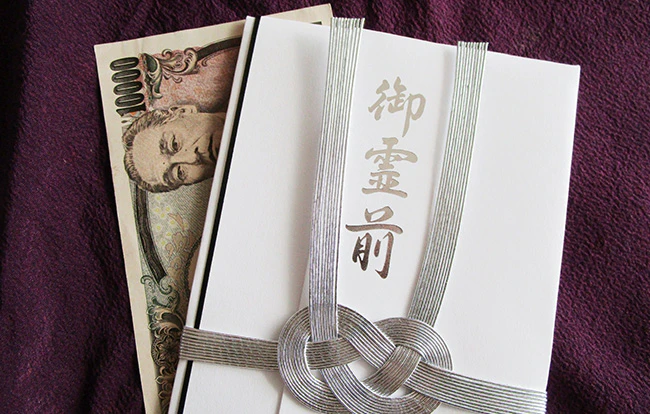

香典の話に戻りますが、この場合は不課税取引と区分されています。そもそもはじめから「税をとるべきではない」と判断されているものです。取引と聞くと仰々しいものに聞こえますが、香典の受け渡しも立派な取引です。

不課税取引と決められているため、消費税をとられることはありません。しかし葬儀にかかるもの全ての費用が不課税というわけではありません。

献花などは同じく葬儀に必要なものではありますが、こちらは消費税を支払う必要があります。消費税がかかるかどうかは一つ一つの物品ごとに決められています。

社会的に一般的な金額であることが前提

消費税がかからないものではありますが、一つ注意しておきたい点があります。金銭や金品のやり取りは、必ず常識的とされる金額におさめる必要があります。

包む金額はもちろん個人間の人間関係や血縁にも依存してくるため、一見当人たちが納得していれば金額は問題ないように感じるかもしれません。しかし、この仕組みを利用してしまうと際限なく財産を譲渡させることができるようになってしまいます。

贈与税や相続税など、大きな金額の移行があるときには必ず税もついてきます。法の抜け道を防ぐために一般的な金額に抑える必要が出てきます。具体的な金額ですが、一番高くても自分が30代以上かつ両親や子供に対しての10万円までと言われています。

お供物は消費税の課税対象

香典には税がかからないとのことでしたが、お供物はまた事情が違ってきます。お供物には通常通り消費税がかかってしまうため、事前に税込でいくらかかるか計算しておくとよいでしょう。

お供物の消費税が何%になるかは他の商品やサービスと同じように軽減税率が反映されます。飲食料品であれば8%に、それ以外のものであれば10%が加算されます。

香典の勘定科目

消費税がかかってしまうものも葬儀には多くありますが、香典に限って言えば不課税であることが分かりました。続いては経費計上と勘定科目についてまとめました。

香典は経費計上することが可能です。その際にはしっかりと勘定科目を間違えないようにしましょう。また経費計上というと会社のみに限られるように聞こえますが、個人事業主の場合にもしっかりと該当する部分は存在します。

福利厚生

勘定科目は2種類あり、状況によってどちらに仕分けられるかが変わってきます。1つ目は福利厚生費として区分される場合です。こちらは支出先が従業員である場合に適用されます。

福利厚生費とみなされる区分を確認してみると「社内の行事等に支出される金額」とされています。創立記念日や国民の祝日で出される飲食代や、従業員のお祝いまたはご不幸に対しての支出も含まれています。

香典以外にも結婚や出産祝い、病気見舞いなどもこれに該当します。経費として包むのであれば、自社の従業員の場合福利厚生費としてまかなって差し支えありません。

会社から出す場合、あらかじめ社内で相談して決まった金額を出すこともよくあります。事前によく周囲の人に確認しておきましょう。

接待交際費

支出先が取引先の場合、勘定科目は接待交際費になります。接待交際費であっても福利厚生費のときと同じく、問題なく経費計上できます。接待交際費と聞くと解釈次第ではかなり融通の効く名目にも聞こえますが、線引きがなされています。

仕入れ先や現在の得意先、または事業に関係する人に対しての接待や贈答の場合に接待交際費があてはまります。おおよそ接待交際費という名前から想像できる範囲と言えるでしょう。香典の場合にもこの名目にしっかり該当することが分かります。

接待交際は事業に関係する得意先や相手であれば問題ありません。今はまだ金銭のやり取りや事業を共にしていなくても、将来的に取引が生じる相手に対しても接待交際費として計算することができます。

個人事業主はどうなる?

香典は福利厚生費や接待交際費として計上できるため、会社で包むときには知っておくと重宝します。相手が社内の人間か社外の人間かで勘定科目の内訳が変わるだけで、どちらも実質的には同じ扱いを受けることができます。

この規則は個人事業主の場合にも同じことが言えます。つまり個人事業主であれば、事業の得意先や取引先の人が亡くなったときに香典を経費として計上することができます。会社であっても個人事業主であっても、同じ範囲を接待交際費として計上できることになります。

どこからが個人事業主としてあてはまるかですが、これは確定申告をしているかどうかで決まります。個人事業主として確定申告をしていれば、問題なく取引先の香典も経費として計上することが可能です。

香典を受け取った場合の勘定科目

続いて自分が遺族として、あるいは自社で香典を受け取るときに気になる勘定科目についてです。こちらは最終的に誰の手に渡ったかによって変わるため、受け取る側になったときには注意しておきたいポイントです。

遺族が受け取った場合はこれまでにまとめてきたように不課税取引として見て問題ありません。所得税や贈与税、相続税なども支払う必要はなくよほど高額の金額でなければ一切課税されることはありません。

社葬でなおかつ会社側に最終的にお金が入る場合、同じく不課税取引ではありますが雑収入の内訳として勘定されます。香典は課税対象外の利益として認められています。

他に課税対象外の利益とされているものには損害賠償金や受取保険金、法人税の還付金などがあります。祝儀や祝い金も含まれているため、不課税取引として扱われる対象について知っておくとなおよいでしょう。

社葬は一部を経費計上できる

法律では社葬関連の一部費用を経費として計上することが許されています。経費として計上することができるもの、できないものは定められているため間違えのないように確認しておきましょう。

まずは経費として計上することができるものについてです。葬儀会場にかかる費用や読経料、祭壇費や花代など葬儀を執り行う上で必要とされるものが揃っています。警備員代や葬儀での飲食代金なども含まれています。

続いて経費として計上することができないものです。墓石や仏壇にかかる費用や戒名料、香典返しの費用や火葬料に死亡診断書にかかる費用があげられます。費用として計上できないものも、どれも葬儀の一連の流れでは欠かせないものばかりです。

経費として計上できるかできないかの判断基準は「遺族が負担するべき費用」なのかによります。遺族が負担するべきだと判断されるものは計上できません。

領収書はどうする?

経費として計上できることが分かりましたが、香典を包む側も包まれる側も領収書のようなものを発行することはありません。しかし、通常経費として扱うからには領収書や請求書が必要です。

経費申請しようと思っても、証拠となるものがないと手続きも煩雑になってしまいます。香典の領収書について以下のポイントをおさえておきましょう。

香典に領収書は発行されない

領収書があれば簡単に経費として計上できますが、香典の領収書をもらうことは簡単ではありません。経費計上の際には、領収書がなくとも他のもので代用することが可能です。

出金伝票や慶弔費清算書に年月日や相手の名前、会社の名前と金額を記入しておきましょう。取引先や仕入れ先など、相手との関係性も記しておくとなおよしです。

既に渡し終わってしまったものについては仕方ありませんが、もしもこれから包む予定があるという場合はこれから見出しで紹介するものも一緒に保管しておきましょう。

葬儀の案内状

経費計上する際には葬儀の案内状が保管されていると望ましいです。出金伝票や慶弔費清算書は、こちら側から用意できるものです。更に案内状など相手側から送られてきた書類や証拠となるものがあるのが理想的です。

案内状には葬儀の月日や喪主の名前が記されています。これに社名や金額、また相手との関係性を記しておけばより確固たる情報源として領収書のかわりの役目を果たしてくれるでしょう。

領収書が発行されないからこそ、相手側から送られてきたものは杜撰にせずしっかりと管理したいものです。経費計上しようと思っているときには特に注意しておきましょう。

葬儀でもらう会葬礼状

葬儀の案内状だけでなく、会葬礼状も有効です。案内状を万が一紛失してしまった場合、会葬礼状を保管しておきましょう。会葬礼状は葬儀の際に受付で渡されるものです。

通常であれば清め塩とともにハンカチやお茶、タオルなどの粗供養品を一緒に渡されます。会葬礼状にも案内状と同じく葬儀の月日と喪主の名前が記入されています。

相手の会社名や金額、相手との関係性を追記しておくと案内状のときと同様によいでしょう。くれぐれも案内状も会葬礼状も両方破棄してしまうというようなことがないようにしましょう。経費計上の際には必要になります。

香典袋のコピー

案内状や会葬礼状は相手側から渡されるもののため、より信憑性があります。こういったものを保管しておければベストですが、それ以外にも香典袋のコピーを用意しておくことも効果的です。

渡す前の香典袋の表と裏を両方コピーしておきましょう。葬儀に参列し、相手に渡したことの証明になります。もし香典返しをいただいた場合は、同時に送られてきた挨拶状を保管しておくのが賢い方法です。

案内状や会葬礼状、またコピーを保存しておくことで領収書がなくても香典を渡したことへの裏付けとなります。逆に領収書を得ることができない機会だからこそ、管理を怠らないようにしましょう。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

以上が香典と消費税についてのまとめになります。不課税取引となるため消費税分を支払う必要がないこと、一般的な金額の内に留めておく必要があることなどは重要事項です。

また、香典は福利厚生費や接待交際費として計上することも可能です。領収書が付いてこないのが普通のため、あらかじめ案内状や会葬礼状などを自分で保管しておく必要があります。

香典と消費税に対する正しい知識を付けておけば、よりスムーズにやり取りを済ませることができるでしょう。香典のほか、葬儀に関するお悩みや困りごとがございましたら、小さなお葬式まで相談ください。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

御霊前は「亡くなった方の霊魂の前に供えるもの」という意味です。ホゥ。