「死亡診断書に記載されている内容を知りたい」「受け取り方が分からない」「提出する際の注意点を知りたい」とお考えではありませんか。

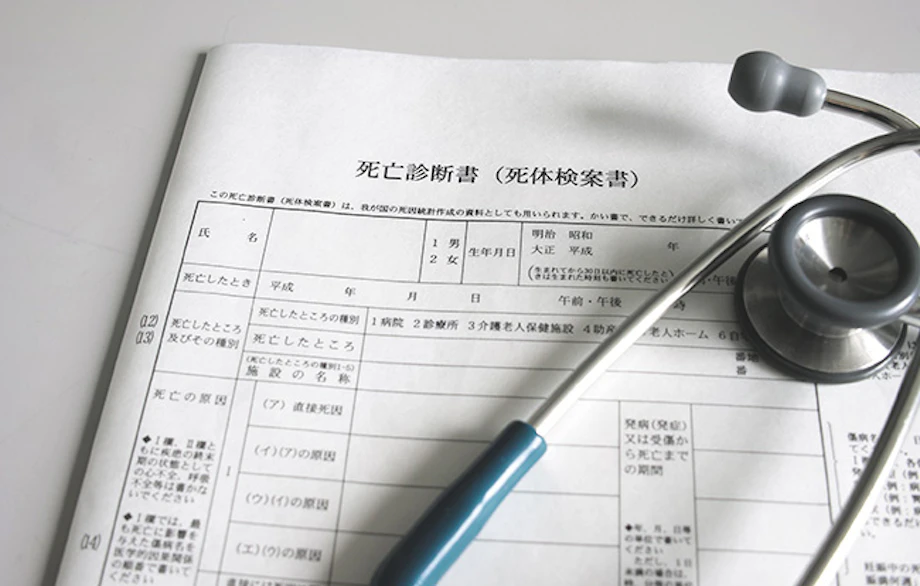

死亡診断書とは、故人の死を医学的にも法学的にも証明するものです。内容は想像できますが、受け取り方や注意点はあまり知られていません。

この記事では、死亡診断書の受け取り方や提出に関して丁寧に解説しています。死亡診断書に関して疑問をお持ちの方はぜひ最後までご覧ください。葬儀全体の流れについても、あわせて理解を深めておきましょう。

<この記事の要点>

・「死亡診断書」は人間の死を医学的にも法学的にも証明する書類

・死亡届を提出しないと、火葬や税金、年金の手続きが一切できなくなる

・病院で死去した場合は担当医師から死亡診断書を受け取る(有料)

こんな人におすすめ

死亡診断書とは何か知りたい方

「死亡診断書」と「死体検案書」の違いを知りたい方

死亡診断書や死体検案書の発行料金を知りたい方

死亡診断書の概要

死亡診断書とは、人間の死を医学的にも法学的にも証明するものです。よって、医師と歯科医師だけが記入できます。

死亡に立ち会った医師が記入するのが基本ですが、死亡診断書を正しく取り扱わないと、葬儀や逝去後の手続きがスムーズに進まなくなってしまいます、しっかり把握しておきましょう。

1. 死亡診断書とは

死亡診断書を受け取って提出しないと、故人は法律上で生存していることになります。そのため、火葬は行えず、課税や年金が不当に発生してしまう恐れがあります。

また死亡診断書と間違われやすい書類に「死体検案書」があります。どちらも同じ書類ですが、意味や費用が異なるので注意しましょう。両者の違いを理解して、適切な場所で正しく利用することが重要です。

2. 死体検案書との違い

死体検案書は死亡診断書と同一の書類です。そのため、混同しやすいですが、死亡診断書と死体検案書には違いがあります。

医師が「検案」を必要とする判断した場合に、死体検案書が記入されます。医師の診断を受けていなかった人が逝去した場合に、検案が必要だと判断が下されるケースが多いです。その他の検案が必要とされるのは以下のケースです。

・死因が診断してきた病気やケガと異なる場合

・診断を受けていたが、死因が分からない場合

・事件との関連が疑われる死の場合

死亡診断書の発行に必要な料金

発行の料金は、法律で決められていません。そのため、発行する機関によって違います。公的保険適用外なので、料金を支払わなくてはなりません。代表的な2つの機関と料金相場を紹介しますので、確認しましょう。

なお死体検案書の発行には、3万円~10万円かかります。死亡診断書より高額になるので注意しましょう。

1. 医療機関

国立・公立の病院などの公的医療機関で記入してもらう場合は、3,000円~5,000円ほどかかります。私立の大学病院に記入してもらう場合は、料金に幅がありますが、2万円ほどかかるのが相場です。公的医療機関より高くなるので注意しましょう。

2. 介護老人施設

介護老人施設でも、死亡診断書は発行できるケースもあります。介護老人施設には、入居者100人につき1名の医師が常勤しなければならないからです。小規模な介護老人施設でも、非常勤の医師がいる場合があります。

なお、死亡診断書の記入には、5,000円~1万円かかります。

小さなお葬式で葬儀場をさがす

死亡診断書の記載内容

こちらでは、死亡診断書に記載される項目を7つ紹介します。大切な方の逝去直後は悲しみに暮れてしまい、頭の中が真っ白になってしまうかもしれません。

そこであらかじめ死亡診断書の記載内容を確認しておくと、万が一の際にも落ち着いて対応できます。死亡診断書は故人の様々な情報が載せられている重要な書類なので、誤りがないかしっかり確認しておきましょう。

1. 氏名・性別・生年月日

故人の氏名・性別・生年月日が記載されます。故人が生後30日以内の乳児の場合は、出生の時刻も記載されます。この情報を元に葬儀・火葬が執り行なわれるため、誤りがないか確認しましょう。

2. 死亡日時

故人が死亡した日時が記載されます。時刻は、必ずしも正確な死亡時間ではなく、分かる範囲での記載です。また、病院での診療を受けずに亡くなるなど、死亡日時の推定ができない場合は「不詳」と記載されます。

3. 死亡した場所、およびその種別

死亡した場所の種別と住所が記載されます。場所は、以下の事柄が記載されることが多いです。

・病院・介護老人施設

・助産院

・自宅

また、自宅以外の場所で亡くなられた場合は、該当する施設が記載されます。

4. 死因

死因と、以下の該当するものがあれば記載されます。

・死因に関係する手術と行われた日時

・解剖を行ったか

5. 外因死の追加事項

死因が、事故死・殺害・自殺等に当たる場合には、追加事項が記載されます。具体的には以下の通りです。

・傷害が発生した日時

・傷害が発生した場所の種別と住所

・傷害の手段および状況

6. 1歳未満で病死した場合の追記事項

母子手帳などを参考に以下の事項が記載されます。

・出生時体重

・単体・多胎(双子以上)の別

・妊娠週数

・妊娠・分娩時の母体の状態

・母の生年月日

・前回までの妊娠結果

7. その他特に追記すべき事柄

1~6以外に追記する必要のある事柄が、ある際に記載します。記載事項がない場合は空欄になります。

(例)

・山の中で腐乱死体として発見されたため、死因の特定が困難

・推定生後6か月であるが、母親が行方不明のため、1歳未満の追加事項については記載できない

死亡診断書の受け取り方

死亡診断書は、逝去した場所や死因によって受け取り方が違います。また、死亡診断書ではなく、死体検案書が記入される場合もあります。検案が行われる場合は、料金が高額になりますので用意が必要です。

もっとも多い病院での逝去の場合は、医師から受け取るだけで、特別な手続きは必要ありません。しかし病院以外の場合では、受け取り方が違います。場所ごとの受け取り方を解説するので、しっかり確認しましょう。

1. 病院で逝去した場合

故人が入院中に逝去した場合は、担当の医師が死亡診断書を記入します。遺族が特別な手続きをする必要はありません。

発行の際に、費用が3,000円~2万円ほどかかるので、入院費や治療費などと一緒に支払いが必要になります。特に私立の大学病院では、発行にかかる料金が高額になるのであらかじめ把握しておきましょう。

2. 自宅や介護老人施設で逝去した場合

自宅や介護老人施設で逝去し、医師が立ち会えなかった場合は、故人が通院して診断を受けていたかによって受け取り方が違います。

故人が病院で診断を受けていない場合は、医師が診断を行い、死亡診断書を記入します。診断は、治療中の怪我や病気と、死因の関係性を調べることが目的です。診断から24時間以内に逝去した場合は、診断はされずに、死亡診断書が記入されることが多いです。

3. 診断を受けずに逝去した場合

故人が病院で診断を受けていない状態で逝去した場合は、死亡診断書ではなく、死体検案書が記入されます。診断より詳しい検案が必要だと考えるからです。料金や手間などは異なりますが、受け取り方は変わりません。

4. 事故死や不審死の場合

事故死や不審死の場合も、逝去前に医師の診断を受けていたかによって違います。

事故後、医師の診断を受けて逝去した場合は病院で逝去した場合と同じ流れで、担当の医師が死亡診断書を書きます。

即死や自死、不自然な死の場合は、警察が指定している医師による検案が行われ、死体検案書が記入されます。

<関連記事>

死亡診断書の取得から遺体搬送までにやらなければならないことを徹底紹介

小さなお葬式で葬儀場をさがす

死亡診断書を提出する際の注意点

死亡診断書は、必ず出さなければならない書類です。期限や提出場所が決められているのでしっかりと把握しておきましょう。

死亡診断書は死亡届と一緒に出します。死亡届は、死亡診断書と同じ書類です。死亡診断書は医師が書きますが、死亡届は遺族が書く必要がありますので、忘れずに用意しましょう。出す際に気をつけるべき点を3つ紹介します。

1. できるだけ近い市町村役所に提出

提出先は、逝去した場所、故人の本籍地、届出人の所在地の役所であれば問題ありません。しかし、明確な理由がない場合は、本籍地か住所登録地で出しましょう。

届出地と本籍地、あるいは住民登録地があまりに離れていると、住民票の除票などの手続きに時間がかかってしまう場合があるからです。

2. 7日以内の提出

死亡届は、故人が逝去した後7日以内の提出が必要です。故人が国外で逝去した場合は、逝去を知った日からの3ヶ月以内の提出が必要になります。

正当な理由なく提出が遅れた場合、戸籍法によって5万円以下の過料を徴収されますので、気をつけましょう。

3. 提出できる関係性

死亡診断書と同じ書類で、同時に出す必要がある死亡届の「届出人」となれるのは、故人と以下の関係と持つ人です。

・親族

・同居者

・家主、地主、家屋管理人、土地管理人等

・後見人、保佐人、補助人、および任意後見人

役所の窓口には代理人が出しても問題ないため、葬儀社に依頼するのが一般的です。

死亡診断書の提出後にやるべき手続き

死亡診断書を出したあとにも、やるべきことは多いです。大切な人を亡くした悲しみや葬儀の準備で混乱しているかもしれません。しかし、やるべきことには期限が設けられている場合があります。

こちらでは、やるべき手続き6つと、それぞれの期限を紹介するので確認しましょう。家族が行う必要のない手続きもあるので、負担に感じる場合は代理人に依頼しましょう。

1. 世帯主が逝去した場合は変更届を出す

故人が世帯主だった場合は、14日以内に変更届を提出して新たな世帯主を決める必要があります。住民票の世帯主の欄を空欄にしておくことはできないからです。

住んでいる市町村の役所に行き、世帯異動届を出しましょう。新しい世帯主を登録する必要があるので、家族で話し合いましょう。

<関連記事>

世帯主が亡くなったら。世帯主の死亡後に遺族が行う手続き

2. 健康保険の資格喪失届を出す

最寄りの年金事務所に、健康保険の資格喪失届を出します。提出できるのは家族のみです。逝去から14日以内に行わなくてはなりません。

会社の健康保険に加入していた場合は、会社に保険証を返納しましょう。遺族が故人の扶養に入っていた場合は、国民健康保険や会社の健康保険に入ります。

3. 年金の資格喪失届を提出する

年金の資格喪失届を出す際は、故人の死亡届が必要です。逝去から14日以内に出す必要があります。

国民年金は、自宅近くの年金事務所または、住んでいる市区町村の役所で手続きができます。厚生年金は、事業者が手続きを行います。

<関連記事>

死亡後の年金に関する手続きについて|もしもの時に役立つ知識

4. 住民票を除票する

除票とは、住民票から名前を削除することです。住民票があった自治体が手続きをします。

遺族は除票の写しを利用して、不動産や預貯金の名義変更を行います。除票が自治体に保存されているのは5年間ですので、期間内に取り寄せましょう。

5. 不動産などの名義変更をする

故人が不動産を所有していた場合は、法務局で名義を変更しなくてはなりません。名義変更に期限はありません。家族が行う必要はないので、負担が大きいと感じたら、専門家に依頼することも可能です。

6. 国民健康保険の葬祭費の請求を行う

国民健康保険加入者が逝去した場合、葬祭費が支給されます。支給額は自治体によって変わりますので確認が必要です。

請求は、役所や年金事務所で手続きできます。葬儀を執り行った日の翌日から2年以内に行いましょう。

故人がサラリーマンの場合は、会社の健康保険機関から支給があることがありますので、確認しましょう。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

故人が逝去したあとは、やるべきことが多いです。特に死亡診断書は、提出が遅れると葬儀が滞ったり、罰金が課されたりする場合があります。逝去後の遺族は非常に忙しくなるため、葬儀社に相談し、サポートを受けながら手続きを進めていきましょう。

小さなお葬式は、不透明になりやすい葬儀の料金を徹底的に見直し、分かりやすい料金体系でご案内しております。さらにさまざまな葬儀プランをご用意しておりますので、ご自身に合った葬儀をお選びいただけます。

また、低価格で高品質な満足していただける葬儀を執り行っています。全国各地の葬儀場との提携を実現しており、どの地域にお住まいの方でもご利用いただけます。

葬儀の専門知識をもったスタッフがいつでもお客様のご相談に対応しております。故人の逝去後の手続きでなにか疑問点がございましたら、ぜひ小さなお葬式にご連絡ください。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

香典の郵送は、現金を不祝儀袋に入れ、現金書留用の封筒でなるべく早く送ります。ホゥ。