「初七日法要の概要や流れを知りたい」「法要でのお返しをどうすべきか分からない」「初七日法要に必要なものを知りたい」とお悩みではありませんか。

初七日法要は、故人の死後7日後に行う法要で、宗教的な意味合いの強い儀式です。現代では、7日後ではなく葬儀を合わせて行うケースも増えてきました。また、初七日法要では、参列者に2種類のお返しをするのがマナーです。

この記事では、初七日法要の流れや概要、参列者へのお返しなどについて丁寧に解説しています。初七日法要に関して疑問点のある方は、ぜひ最後までご覧ください。葬儀全体の流れについては別のページで詳しくまとめています。振り返りとしてぜひ参考にしてみてください。

<この記事の要点>

・参列のお礼は当日渡すのがマナーで、相場は3,000円~5,000円

・香典のお返しは忌明け後に送り、相場は受け取った金額の半額程度

・お返しの品はお茶やお菓子などの消え物が一般的

こんな人におすすめ

初七日法要とは何かを知りたい方

初七日法要のお返しについて知りたい方

初七日法要のお礼の手紙の書き方を知りたい方

初七日法要とは

初七日法要とは、故人が亡くなってから7日後に行う法要のことで「しょなのか」と読みます。しかし、現在では葬儀と合わせて行う「繰り上げ初七日法要」も増えてきています。

意味や流れが分からないと、法要の際に慌ててしまい、故人を落ち着いて偲ぶことができないかもしれません。詳しく解説しますので、事前にしっかり確認しましょう。

初七日法要の意味

仏教では、亡くなってから7日後に三途の川に到着し、急流と緩流(ゆるい流れ)のどちらを渡るのかの裁きが下されると考えられています。そのため、法要を行い、故人が無事に川を渡れるように祈ります。

しかし、浄土真宗では、故人は死後すぐに極楽浄土に向かうと考えられています。その場合は、故人を偲ぶ目的で初七日法要を行います。

基本的に亡くなった日を含めて7日後に行いますが、地域によっては亡くなった前日を含めて数えます。

繰り上げ初七日法要

現在では、葬儀と合わせて初七日法要を行う「繰り上げ初七日法要」が増えてきています。葬儀の数日後に再度参列者を集めて、法要を行うのは負担が大きいと考えるためです。

初七日法要の流れ

繰り上げ初七日法要を行う場合は大きく分けて二つのパターンがあります。主に火葬場と葬儀場の都合でどちらのパターンを行うか決定します。

一つは、葬儀を行い、火葬後に「遺骨迎え」の法要と初七日法要を行うパターンです。

もう一つは、葬儀の中に告別式と初七日法要を取り入れるパターンです。火葬は、葬儀終了後に行います。このパターンは「繰り込み初七日法要」と呼ばれることもあります。

初七日法要の参列のお返し

初七日法要には、参列に対するお礼と香典のお礼の、2種類のお返しが必要です。参列してくれたことに対するお礼は、当日の帰り際に渡します。

品物やお礼状にはマナーがあり、守れていないと参列者に失礼にあたるかもしれません。せっかく参列してくれた方に不快な思いをさせるのは避けたいものです。相場や渡し方、品物について詳しく解説するので、確認しましょう。

当日に渡す

参列へのお礼は、初七日法要と繰り上げ法要のどちらも同様に、参列者全員に当日渡します。早い段階で渡すと荷物になってしまうので、帰り際にお礼を伝えながら手渡しします。

参列者の人数は予想できないので、多めに用意しておきましょう。贈答品店では、余った分を返却できるサービスがある場合もあります。

相場は3,000円~5,000円

繰り上げ初七日法要でも、初七日法要でも同様に、3,000円~5,000円相当のものを全員渡します。香典はいただいた額に合わせてお返しを用意しますが、参列に対するお返しは、一律の金額で用意します。

消えものを渡す

渡す品物は、祝儀を後に残さないという考えから「消えもの」と呼ばれる消耗品が一般的です。また、参列者は持ち帰るので、かさばらなずに、壊れにくいものだと便利です。

具体的には、以下のものです。

お菓子

お茶

コーヒー

海苔

調味料

洗剤

タオル

遠方からの参列者がいる場合は、傷みにくいものを選ぶのも大切です。また、生前故人が好きだったものを返礼品に選ぶ場合もあります。

商品券を送れば、参列者は好きなものを選べると思うかもしれませんが、値段がはっきりと分かるものはあまり好ましくありません。選んでほしいと考える場合は、カタログギフトを送りましょう。

お礼の手紙を添える

法要当日に手渡しするので、直接お礼を言うことができますが、お礼のお手紙を添えるのがマナーです。手紙は、贈答品店で用意してくれる場合もあるので、そちらを利用しても問題ありません。

【お礼の手紙の例文】

本日はご多用のところ 亡母 〇〇の葬儀ご会葬賜り 厚く御礼申し上げます

みなさまのお蔭を持ちまして本日 葬儀を執り行うことができました

大勢の方々に見送っていただき 故人もさぞ喜んでいることと存じます

つきましては 供養のしるしに心ばかりの品をお贈りいたしますので ご受納くださいますようお願い申し上げます

略儀ながら 初中での御礼のご挨拶を申し上げます

令和▢年〇月〇日

〒000-0000

東京都〇〇区〇〇1-11-1

喪主 〇〇△△

外 親戚一同

表書きの書き方

お礼の品に付ける熨斗や袋も、贈答品店が用意してくれる場合がありますので、そちらも利用しても問題ありません。

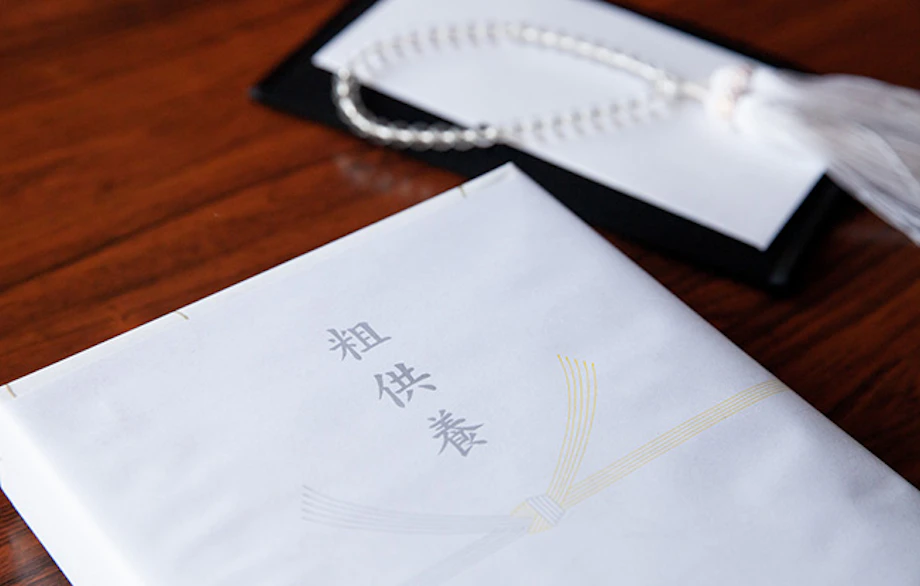

自分で用意する場合は、マナーに気をつけましょう。熨斗の水引は黒白または白銀で、結び切りになっているものを使用します。表書きには「志」または「粗供養」を記します。名前は名字だけを記す場合が多いです。

熨斗は、地域によって違いがあるので、不安な点は葬儀社や贈答品店に聞きましょう。

初七日法要の香典のお返し

初七日法要の際に受け取った香典のお返しは、忌明けに送ります。受け取った額の半額程度を返すのがマナーになっていますので、参列者それぞれに用意する必要があります。

具体的な品物や手紙の例文などを解説します。

送るのは忌明け

初七日法要でも、繰り上げ初七日法要でも、香典のお返しを送るのは四十九日法要が終わった忌明け後に送ります。

仏教において、亡くなってから49日後に極楽浄土に行けるかのかの判断が下されると考えられています。そのため、その間は故人を偲び、慎む必要があるされています。

相場はいただいた金額の半分

基本的に「半返し」と言われるいただいた金額の半額程度の品物を返します。しかし実際には、30%~50%程度のものであれば問題ありません。初七日法要の香典相場は3,000円~1万円ですので、1,000円~5,000円の相当のものを送ります。

香典返しを辞退している参列者には、お礼のお手紙のみを送ります。

消えものを送る

お返しの品は、初七日法要の当日の帰り際にお渡ししたものと同様に、消えものや日用品を送ります。

具体的には、以下のものです。

お茶

コーヒー

お菓子

海苔

調味料

タオル

洗剤

郵送で送るので、参列へのお礼のように大きさや重さは考慮する必要はありません。しかし、人によっては量が多くなるので、よく使うものや日持ちするものを選ぶと親切です。

この場合も、値段が直接伝わる商品券はふさわしくありません。何を送っていいか分からない場合は、カタログギフトを送りましょう。

香典に対するお返しは、それぞれに送るので、参列者に合わせて選ぶのがおすすめです。

連名で香典をいただいた場合は、個包装のお菓子セットを送るのが一般的です。また、高齢の方には、柔らかいお菓子などを送るとよいでしょう。

お礼の手紙を添える

香典返しにもお礼のお手紙を添えるのがマナーです。お手紙にはルールがあるので、例文を参考にして書きましょう。

【お礼の手紙の例文】

拝啓

先般 亡母 〇〇儀 法要に際しましては ご丁寧なお心遣いを賜りましたことを 誠にありがたく厚くお礼申し上げます

お蔭をもちまして 初七日法要を滞りなく執り行うことできました

みなさまに見送られ 故人も安心していることかと存じます

つきましては供養のしるしに 心ばかりの品をお届け申し上げましたので ご受納ください

略儀ながら 書中をもちまして お礼とご挨拶申し上げます

敬具

令和〇年〇月

喪主 〇〇

5. 表書きの書き方

初七日法要の香典返しでは熨斗に「志」「粗供養」「満中陰志」と記します。基本的に、水引は黒白や銀黒の結び切りを使用しますが、黄白の場合もります。地域によって変わるので、確認しましょう。名前は、喪主の名字に家の名前を記すのが一般的です。

贈答品店に手配を依頼する場合は、熨斗も用意してくれる場合があるので、お願いすると間違いがないです。

初七日法要に必要なもの

初七日法要には、多くの準備が必要です。初七日法要を行うときは、故人の臨終から日が浅く、悲しみに暮れているかもしれません。

しかし、事前に確認しておくと、万が一の際もしっかり動けます。必要なものを4つ紹介するので、ご確認ください。挨拶は例文を紹介するので、ぜひ参考にしてください。基本的には、繰り上げ初七日でも初七日法要でも必要なものは変わりません。

僧侶へのお布施

繰り上げ初七日法要と初七日法要のどちらでも、僧侶にお布施を渡す必要があります。しかし、金額や内容が違うので気をつけましょう。

初七日法要の場合は、3万円~5万円包むのが一般的です。さらに御車代の5,000円~1万円と御食事代の5,000円~1万円を渡します。

御車代とは、僧侶に法要に来てもらったことに対するお礼のことです。御食事代とは、法要後に行う食事会を僧侶が辞退した場合に渡すお金で、辞退しなかった場合は必要ありません。

繰り上げ初七日の場合は、葬儀のお布施と合わせて包んで渡します。葬儀のお布施に3万円~5万円追加しましょう。繰り上げ初七日の場合にも、御車代と御食事代を包みます。

お供え物

繰り上げ初七日の場合は、参列者からお供え物をもらう場合が多いので、それを供えます。葬儀後は、参列者に配りましょう。

初七日法要の場合は、喪主が供え物を用意し、法要後は参列者に配ります。そのため、個包装のお菓子を供えるのが一般的です。

位牌の準備

葬儀や初七日法要では、白木で作られた仮の位牌を使用します。そして四十九日法要で、仮位牌から本位牌に取り替えます。本位牌は、注文してから1週間~2週間ほどかかりますので、早めに準備しましょう。

挨拶の準備

初七日法要で、喪主は開始前と終了後の2回挨拶を行う必要があります。短いものですが、事前に準備しておきましょう。

【開始前のあいさつ例文】

本日はお忙しい中、〇〇の初七日法要に足をお運びいただき、ありがとうございます。

これより〇〇の初七日法要を開始したいと思います。

ご住職、よろしくお願いいたします。

【終了後のあいさつ例文】

本日はご多用のところ中、〇〇の初七日法要にお集まりいただきありがとうございました。みなさまに見送られ、故人も喜んでいることと存じます。

おかげをもちまして無事に初七日の法要を終えることができました。心より皆様に御礼申し上げます。

今回のことは私たち突然のことで、やりきれない気持ちでいっぱいです。しかし、悲しみに暮れ過ぎることなく、生きていこうと思います。

今後も、私たちへのご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

また、別室にて、ささやかではありますがお食事を用意しております。都合のよろしい方は、ぜひ召し上がってください。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

初七日法要は、時代とともに変わりつつあります。大切なことは、故人を偲ぶ気持ちですので、それを忘れないように法要を行いましょう。

喪主は、参列者に当日渡すお礼の品と忌明けに送る品があることを忘れないようにしましょう。

法事・法要以外にも、葬儀全般に関する悩みや疑問があれば「小さなお葬式」へご相談ください。知識豊富な専門スタッフが24時間365日サポートします。

年金制度には大きく分けて公的年金制度と私的年金制度の2種類があります。ホゥ。