妊娠し、さまざまな理由で中絶を決意する方は世の中に多くいます。中絶後は、どのような手順で手続きすればよいのか悩んでいる方もいるかもしれません。死産届や死亡届を提出する必要があるのかは、赤ちゃんが亡くなった時期によって異なります。

中絶後に必要な手続きを知っていれば、そのような状況になったときもスムーズに手続きできるでしょう。そこでこの記事では、死亡届で戸籍が作られるのかどうかを解説します。手続きの方法も紹介しますので、必要に応じて目を通しておくとよいでしょう。

<この記事の要点>

・死産届は、妊娠12週以降に赤ちゃんが亡くなった状態で生まれてきた場合に役所に提出する

・死産届は死産した日から7日以内に「死産した場所」または「届出人の所在地」の市町村役場に届ける

・必要書類は死産届、届出人の印鑑と身分証明書、死胎火葬許可申請書

こんな人におすすめ

中絶したときの死亡届で戸籍は作れるのか知りたい方

死産届の手続き方法を知りたい方

死産した赤ちゃんの葬儀の仕方を知りたい方

中絶したときの死亡届で戸籍は作れる?

妊娠しても、この世に生まれてこられない赤ちゃんは世の中に多くいます。さまざまなケースがありますが、そのひとつが中絶です。中絶する時期によって、その後の手続きは異なります。ここでは、死産届で赤ちゃんの戸籍が作られるのかを見ていきましょう。

中絶の場合妊娠12週以降は死産届が必要

妊娠12週以降に中絶した場合は、死産届の提出が必要です。医師が死産証書を作成しますので、必要な書類を持ってお住いの役所で手続きを進めることになります。

赤ちゃんが生まれて亡くなった場合は出生届を提出し死亡届の提出する流れになりますが、妊娠12週以降の中絶の場合は死産です。そのため、中絶した妊娠週数によっては死産届を提出する必要が出てきます。ただし妊娠12週以前に中絶した場合は、死産届の提出は不要です。

死産届では戸籍は作られない

お母さんのお腹の中で亡くなったとしても、赤ちゃんが存在したことには変わりありません。妊娠12週以降に中絶を行った場合や、流産が死産届の対象です。人によっては赤ちゃんの戸籍を作りたいと考える場合もあるでしょう。

残念なことに、死産届では赤ちゃんの戸籍は作られないことになっています。また死産では出生届の提出は不要です。そのため、戸籍を作って除籍されたり死産した旨が記載されたりといったことはできません。

赤ちゃんが生まれてすぐ亡くなった場合は死亡届が必要

赤ちゃんがお母さんのお腹から出てすぐに亡くなった場合は、死亡届の提出が必要です。生存した時間に関係なく、出生届、死亡届の順に提出します。

この場合は出生届を提出する際に戸籍が作られますが、その後に死亡届を提出しなければいけません。そして、赤ちゃんの戸籍を除籍する手続きを進めます。

一連の手続きが終われば、戸籍上の亡くなった赤ちゃんの記載は出生と死亡となることも知っておくとよいでしょう。

赤ちゃんが亡くなったときの対応

死産や流産、出産して亡くなった場合など、さまざまな状況で赤ちゃんが亡くなることがあります。大変悲しいことではありますが、亡くなった赤ちゃんのために、お母さんやお父さんができることは何かを考えてみましょう。

ここでは、どのように対応すればよいのかを解説します。

関係者への連絡

最愛の子どもを亡くしたという深い悲しみの中ではありますが、関係者への連絡はしたほうがよいでしょう。まずはパートナーへの連絡が最優先です。

その後にご自身の親や勤務先という順番で連絡するとよいでしょう。産休中である場合は急いで勤務先へ連絡する必要はありません。そうでない場合は、長期休暇を取得する旨を伝えましょう。

またパートナーが自身の両親へ赤ちゃんが亡くなったことを伝えるには、赤ちゃんの母親である奥さんに一度相談することが大切です。

辛い経験をしたばかりで周囲に気を遣っていられない状況であることを考え、落ち着くまではそっとしていて欲しい旨を伝えるのがベストかもしれません。

パートナー自身の職場に詳しく伝えるかどうかは迷うところでしょう。しかし、ご自身や奥さんの心情を全て理解してもらうことは難しい場合が大半です。迷うくらいであれば、状況を詳しく職場に伝えないほうがよいこともあります。

入院期間がどれくらいになるか確認する

大変な状況下ではありますが、入院期間の目安は今後のスケジュールにも大きく影響する部分であるため、医師や看護師に確認しましょう。

入院期間は病院の方針によって異なりますが、短いところで1泊2日のこともあるようです。多くの病院が入院期間や退院日などを前もって伝えてくれるものですが、忙しい場合は伝え忘れていることもあります。

部屋の空き状況にもよりますが、部屋数に余裕がある場合は個室へ移動させてもらえることもあるでしょう。その場合、長くて2日間くらいは個室で過ごせます。

それ以降は大部屋に移ることが大半です。どうしても赤ちゃんの泣き声や楽しそうな話し声が聞こえてくると、自分の状況と比べ辛い気持ちになってしまうお母さんは多くいらっしゃいます。

パートナーは奥さんの精神面も考えて、できるだけ早く退院し自宅で過ごせるように、奥さんと相談しながら準備を進めるとよいでしょう。

夫婦関係を大切に

退院して自宅に戻ってきたら、パートナーは奥さんと一緒に過ごす時間をできるだけ多く確保することが大切です。この時期に仕事や友達付き合いを優先し、奥さんを一人にしてしまってはその後の夫婦関係は悪くなる一方でしょう。

多くを語らなくても一緒に過ごすだけで、時間が傷を少しずつ癒してくれます。辛い時期を乗り越えた夫婦は、強い絆で結ばれどんな困難も乗り越えていけるでしょう。

葬儀会社を探す

赤ちゃんが亡くなった悲しみを抱えながらではありますが、葬儀会社を夫婦で探すことも大切です。妊娠12週以降の死産や新生児死亡に対応した葬儀会社を探すのですが、対応可能な葬儀会社は数少ないことを覚えておきましょう。

病院が仲介する葬儀会社を紹介してもらえることもありますが、病院が紹介してくれたから大丈夫だろうと全信頼を置くことは避けます。また12週以降の死産であっても新生児死亡と同様に火葬が必要です。その点も踏まえながら、対応可能な葬儀会社を探しましょう。

小さなお葬式で葬儀場をさがす

死産届の手続き方法

妊娠12週以降の中絶による死産や流産は、死産届を提出しなければいけません。ここでは死産届の手続きについて解説します。提出先と期限、届出人、必要書類といった基本的な部分をお伝えしますので参考にしてください。

提出先と期限

死産届の提出先は、お住まいの自治体または分娩した病院がある自治体の窓口です。提出期限は分娩日から7日以内となっています。期限を過ぎてから提出してしまうと、自治体によっては罰金対象になることもあるようですので注意が必要です。

また妊娠22週以降に赤ちゃんが亡くなった場合はお母さんのお腹の中でなくても生きるだけの力があると考えられているため、出生届と死亡届を提出することになります。

届出人

誰もが届出人になれるわけではありません。厚生省令第42号第9条によれば、亡くなった赤ちゃんのお母さん、お父さん、同居する親族、立ち合った医師、立ち会った助産師が届出人になれます。赤ちゃんのお父さんが死産届に必要事項を記入するのがベストです。

記入して他の人に代理で提出してもらうこともできますが、訂正が必要になった場合は訂正印などが必要になりますので手間がかかるかもしれません。できる限り、届出人が提出まで済ませることをおすすめします。

参考:『昭和二十一年厚生省令第四十二号(死産の届出に関する規程)(昭和二十一年厚生省令第四十二号)』

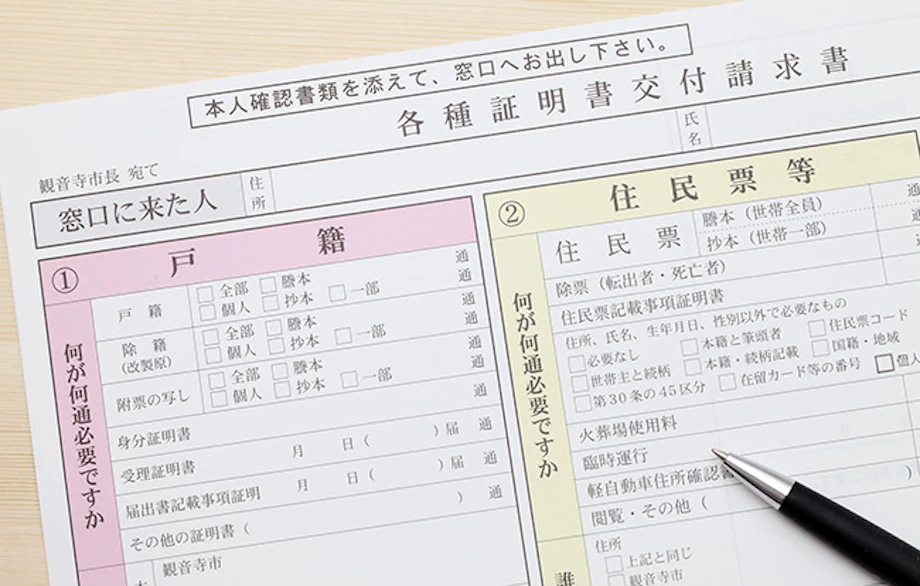

必要書類

死産届を提出するために窓口に足を運ぶ際は、必要書類を忘れないようにしましょう。以下に死産届で必要なものをまとめました。

・死産届

・死産証書

・届出人の印鑑(シャチハタ不可)

・届出人の身分証明書(運転免許証や健康保険証他)

・火葬許可証(自治体により異なる)

上記の書類を持って行き手続きを進めましょう。自治体によって不要となる書類もありますので心配な場合は電話で問い合わせたり、ホームページを確認したりすると安心です。

死産した赤ちゃんの葬儀の仕方

赤ちゃんが死産により亡くなった場合、葬儀はどうするのか悩む方もいるでしょう。葬儀を執り行うかどうかは、パートナーと話し合って決めることをおすすめします。ここでは、死産した赤ちゃんの葬儀の仕方について確認しましょう。

死産した赤ちゃんの葬儀は行う場合と行わない場合がある

亡くなった赤ちゃんの葬儀をどうするかは、お母さんやお父さんの考え方次第です。葬儀は、僧侶に読経してもらうような大人と同様の葬儀スタイルで行う場合もあれば告別式のようなスタイルで行う場合もあります。

妊娠12週目以降で死産した場合は火葬しなければいけないため、葬儀を執り行うのであれば葬儀会社を探さなければいけません。また妊娠24週目以降の死産の場合は、亡くなってから24時間以上経たないと火葬できないことも覚えておきましょう。

葬儀会社を選ぶ

赤ちゃんの葬儀に対応する葬儀会社の数は少ないのが現状です。ご自身の赤ちゃんが亡くなったことで精神的に余裕がないことが考えられるため、ゆっくり見積りをとって費用を比較するようなことはできない場合が大半でしょう。できるだけスムーズに葬儀会社を選ぶには、電話をして対応してもらえるか確認するのがベストです。

葬儀会社のホームページだけでは情報が不十分なことがあります。辛い状況ではありますが、できるだけ電話で問い合わせて赤ちゃんの葬儀ができるか確認するとよいでしょう。

死産の葬儀にかかる費用

費用の相場は、火葬代込みで10万円前後と考えておくのが無難です。数万円程度で済むこともありますが、火葬場のみの利用など葬儀の内容によって大きく変わることを覚えておきましょう。

また火葬を行う地域の相場が高い場合は、10万円を超える費用が必要になることもあります。

正確な費用を知りたい場合は、葬儀会社に問い合わせてみるとよいでしょう。また葬儀のスタイルや規模によっても費用は異なります。自分たちが赤ちゃんのために、どのような葬儀にしたいのかをはっきりさせた上で問い合わせるとより正確性の高い費用を知ることができるでしょう。

火葬場の選び方

火葬場の設備や亡くなった赤ちゃんの大きさによって、火葬後に骨が残る可能性は変わってきます。火力で考えると朝は比較的弱いことが多く、火葬後に収骨できる可能性は昼間に比べると高くなるでしょう。

ただし確実なことではないため、少しでも可能性を上げるには胎児仕様の火葬炉がある火葬場を選ぶことをおすすめします。費用は大人の火葬に比べて高額になるようです。近くにそのような火葬場がない場合や費用面で諦めなくてはいけない場合は、遺灰を持ち帰ることができるか確認してみるとよいでしょう。

火葬後にすること

火葬が済んだら、亡くなった赤ちゃんの納骨について考えなければいけません。納骨しなければいけないというルールはないため、お母さんやお父さんが納骨する必要性を感じない場合はしなくてもよいでしょう。

納骨を希望する場合は、墓地や寺院など納骨先を決めます。戒名を付けたり、位牌を作ったりするべきなのか迷うお母さんやお父さんもいるかもしれません。これも納骨と同じで、赤ちゃんにとって何がベストなのかを考えて決めることが大切です。水子供養にも同じことがいえます。

両親や親族などから助言があるかもしれませんが、そちらを優先してしまっては赤ちゃんも悲しむでしょう。お母さんとお父さんそれぞれで意見を出し合って、ベストな供養をすることが大切です。

<関連記事>

【納骨に関する全知識】納骨式の時期・準備 / 納骨堂に関する情報

小さなお葬式で葬儀場をさがす

水子供養の方法

生まれて来られなかった赤ちゃんを水子(みずこ)といいます。供養方法のひとつが、水子供養です。水子供養をするか迷っている方は、これから紹介する内容を確認した上で供養するか考えるとよいでしょう。

まずお寺に赤ちゃんが亡くなったことをお話しして、位牌を作ってもらいます。戒名を受けることで位牌の作成が可能です。赤ちゃんのことを思って手を合わせる対象ができるため、悲しみの中にいるお母さんやお父さんも少しは気持ちが落ち着くかもしれません。

仏壇または供養壇を用意する方もいます。ここには、作ってもらった位牌を安置したり、生まれてくるはずだった赤ちゃんのエコー写真を飾ったりしても問題ありません。他にもベビーグッズなど赤ちゃんが身につけるために用意していたものを供えてもよいでしょう。

他にも僧侶にお願いして法要を実施する場合もあります。お墓がある場合は納骨先に指定して、供養することを選択することを選択する方もいるようです。

<関連記事>

水子供養はお参りだけでも大丈夫!相談しにくい悩みや疑問を解説

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

中絶を妊娠12週以降に行ったときは、死産となるため死産届を提出しなければいけません。また死産届は中絶に限らず、流産したときも必要です。

さまざまな理由でこの世に生まれて来られなかった赤ちゃんの葬儀は、亡くなった赤ちゃんのお母さんやお父さんの考え方によって行ったり行わなかったりします。

葬儀を執り行う場合は、赤ちゃんの葬儀に対応できる葬儀社を探さなければいけません。その際はご家族の要望をできる限り詳しく伝えることをおすすめします。

小さなお葬式では、ご家族の想いを形にした葬儀を提案可能です。サポート体制も充実しておりますので、葬儀を考えている場合は安心してご相談ください。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

「お悔やみ申し上げます」は通夜や葬儀の定型句なので、宗派を気にせず使えます。ホゥ。