三回忌は、故人の亡くなった日から2年経った命日のことです。この節目には遺族は、僧侶を呼び読経してもらう三回忌法要を営みます。

このとき、日ごろの信心の思いを込めて僧侶に渡すのが「お布施」です。お布施を用意することになった段階で「表書きはどうするか」「どう渡せばよいのか」と迷うこともあるのではないでしょうか。

この記事では三回忌法要を営む施主や遺族に向けて、押さえておきたいお布施の書き方や正しい渡し方を解説します。これを読めば、僧侶に対して失礼なく三回忌のお布施を渡すことができるでしょう。

<この記事の要点>

・お布施は奉書紙に包むのが正式だが、なければ無地の白い封筒に入れる

・お布施の表書きは毛筆や筆ペンの濃い墨で書くのがマナー

・三回忌のお布施の表書きは仏教の場合「御布施」、神道の場合「御礼」または「御祭祀料」と書く

こんな人におすすめ

三回忌を控えている人

三回忌で僧侶に渡すお布施を用意しようとしている人

お布施の表書きや渡し方のマナーについて知りたい人

三回忌とは

法要は亡くなった方の供養のために行われるものです。一般的に「三回忌」と言うと、一周忌の次の年、つまり故人の死後満2年で行われる年忌法要を指します。お寺の本堂で法要を執り行ったり、自宅へ僧侶に出向いてもらって仏前で読経してもらったりすることが多いでしょう。

三回忌は年忌法要の中でも比較的重視されている法要で、親族や故人の親しかった友人を招いて執り行うことが一般的です。また、三回忌法要が終わった後に会食が設けられていることも多く、施主を含め参列者は故人を偲びながら食事をいただきます。

三回忌にはお布施を包む

三回忌法要を菩提寺に頼んで営んだら、僧侶に渡すお布施を用意します。意味合いをきちんと把握して用意できるよう、お布施についての知識を深めておきましょう。ここでは、お布施とは何かを解説した上で、お布施とともに僧侶に渡すことのある金銭についても説明します。

お布施とは何のためのものか

お布施というのは、僧侶に対して「感謝の気持ち」を伝える手段だったり、信心をもって施しをすることだったりします。

ここで注意したいのは、お布施は「対価」ではないということです。読経や法話の時間をとっていただいたことへの対価ではないため、「支払う」という言葉は決して使いません。ただし、実際には「謝礼金」として扱われている一面があります。

実際のところ、お布施というのはお寺への寄付金のことであり、ご本尊を守り支えるためのものです。そのため、「このくらいは包まないといけない」といった決まりは存在しません。

僧侶自ら出向いてくださったらお車代を

僧侶を自宅に招いた場合には、交通費として「お車代」を渡します。お車代以外にも、「お斎(おとき)」と呼ばれる法要後に設けられる会食に僧侶が参加しない場合は、お料理の代わりに「御膳料」を渡します。

いずれも、5,000円~1万円で用意するとよいでしょう。お車代や御膳料を渡す場合は、お布施とは別の封筒に入れます。

三回忌のお布施の用意

僧侶にお布施を渡す際、財布からそのまま裸のお札を取り出して手渡すのはマナー違反です。しっかりとマナーにのっとったお布施を用意して、僧侶に感謝の気持ちを伝えましょう。ここでは、用意すべきお札のタイプやお布施を包むための封筒、表書きをする際に必要な道具を紹介します。

お布施に用意する紙幣は新札?

お布施には新札を使います。香典には使用感のある紙幣を使うのがマナーですが、お布施は僧侶やお寺に感謝を伝えるものであるため、気持ちを伝えるにはきちんと整っているお札、新札を使うとよいでしょう。

お札をお布施袋に入れるときは、向きをそろえ、肖像画が封筒の表面にくるように調整します。

三回忌のお布施は、1万円~5万円を目安として用意するとよいでしょう。しかし、これはあくまで目安であり、地域や宗派、考え方によっても変わります。そのため、どのくらい包めばよいか分からないという場合は直接僧侶に尋ねるのもひとつの手です。

また、お布施の場合でも、4や9といった「死」「苦」をイメージさせる数字は避けるようにしましょう。

奉書紙か無地の白い封筒を用意する

お布施は、奉書紙(ほうしょし)と呼ばれる和紙に包むのが正式です。奉書紙が用意できなければ、無地の白い封筒に入れるとよいでしょう。

奉書紙は、楮(こうぞ)を原料とする和紙の中でも白土を混ぜて紙すきしたものを指します。昔から、古文書を書く紙として重宝されてきました。

現在は、パルプを原料に白くてしっかりとした和紙を奉書紙と呼んでいます。お布施を包むのに奉書紙を使う場合は、お金を半紙で覆ってから奉書紙で包むのがマナーです。

封筒は、一重のものを選びます。二重のタイプは「不幸なことが重なる」とイメージされやすいため避けるのが無難です。また、郵便番号の欄や柄がプリントしてあるものもお布施袋としては使わないようにしましょう。一般的にお布施には水引は必要ありません。

毛筆か筆ペンではっきりと書く

「弔事には薄墨を使う」と思っている方も多いでしょう。実際、お通夜や告別式といった弔事で渡す香典は薄墨で書くのがならわしとなっています。これは「急なことで墨をすることができなかった」「涙で墨がにじんでしまった」といった故人への悲しみの感情を表す意味が込められているためです。

一方、お布施は僧侶やお寺に対するお礼の意図があります。突然の訃報への悲しみを筆に乗せるものではないため、薄墨ではなく毛筆や筆ペンの濃い墨で書くようにしましょう。

ボールペンや鉛筆の使用もマナー違反です。ただし、中袋に住所や名前といった情報を書くという場合は、ボールペンでもよいでしょう。

三回忌におけるお布施の書き方

お布施を用意する機会というのはそれほどなく、袋や包みにどのように書けばよいかわからないという方も多いのではないでしょうか。ここでは表書きの書き方などお布施袋に書く際の注意点を整理しましょう。

三回忌のお布施の表書きは?

お布施を包む封筒には、表書き、氏名、住所、包んだお布施の額を書き記します。まずは、宗教ごとにお布施に当たる金銭を包む際の表書きを確認しておきましょう。

| 宗教 | 仏教 (仏式) |

神道 (神式) |

キリスト教 (カトリック) |

キリスト教 (プロテスタント) |

| 表書き | 御布施 | 御礼または御祭祀料(おさいしりょう) | 御ミサ料 | 記念献金 |

仏教(仏式)であれば、表書きは「御布施」で問題ありません。キリスト教の場合は、カトリックとプロテスタントで表記の仕方が異なる点に注意しましょう。表書きは封筒の表側、上部中央に書きます。お布施以外に僧侶に渡す「お車代」や「御膳料」も同じように記します。

お布施の名前の書き方

表書きとして「御布施」と書いたら、その下に少しスペースを空け、施主の名前(姓のみもしくはフルネーム)を書きます。この際、「○○家」のように家名を記入してもよいでしょう。表書きと名前、いずれも縦書きです。

お布施の中袋には何を書く?

お布施袋のタイプによっては、中袋がついているものとついていないものがあります。中袋があるものであれば、表面中央にお布施の額を書き、裏面に名前・住所を書きます。

中袋がない場合は、外袋の裏面にお布施の額を記入します。通常は記入しなくてもよい情報ですが、お寺で管理がしやすいようにという心遣いの意味で記しておくとより丁寧です。

金額記入は大字を使う

包んだお布施の額を表記する場合にも、いくつか注意点があります。まず、数字の頭には「金」と書き記し、末部分には単位を表す「圓也」を表記しましょう。

また、数字は大字とよばれる改ざんを予防できる漢数字を使います。あまりなじみがないという方も多いと思うので、いざというとき間違わないよう、しっかり確認しておきましょう。

| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 百 | 千 | 万 |

| 壱 | 弐 | 参 | 肆 | 伍 | 陸 | 漆・質 | 捌 | 玖 | 拾 | 陌・佰 | 仟・阡 | 萬 |

たとえば、お布施が5,000円の場合は「金伍阡圓也」、3万円は「金参萬圓也」、5万円であれば「金伍萬圓也」です。一方、封筒によっては記入するスペースがあらかじめ設けられているものもあります。横書きの欄であれば、アラビア数字で記入しましょう。

三回忌のお布施はいつ渡す?

三回忌法要当日、お布施はいつ僧侶に渡せばよいでしょうか。渡すタイミングとしては、法要が始まる前と後があります。

可能であれば、当日の法要の前、僧侶への挨拶とともに渡すのがよいでしょう。その際は「この度は、○○(故人)の三回忌でお世話になります。よろしくお願いいたします。どうぞお供えください」といった言葉を添えましょう。

後に渡す場合は、「本日は無事に○○(故人)の三回忌を執り行うことができました。誠にありがとうございました。こちらお納めください」と感謝の言葉とともにお布施を渡すと丁寧な印象になります。

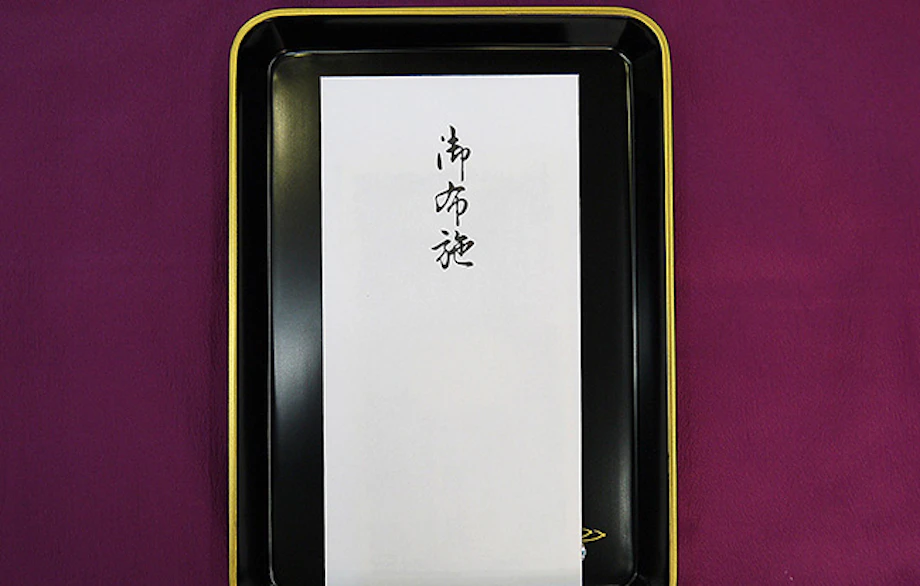

お布施の渡し方

お布施は、「切手盆」と呼ばれる黒塗りのお盆の上に乗せて渡すのが正式なマナーです。しかし、状況によっては切手盆を用意できないということもあるでしょう。その場合は、お布施を包んできた袱紗(ふくさ)を利用し、渡す際に袱紗の上に置いて差し出します。僧侶側から文字が読める向きで差し出すことを忘れないようにしましょう。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

三回忌法要にはお布施を用意する必要があり、お布施の書き方にもマナーがあります。僧侶への感謝の気持ちを込めて丁寧に書き込んで用意しましょう。表書きは濃い墨でしっかりと書くことがポイントです。

お布施の書き方や用意するべき額などでお困りごとが発生したら小さなお葬式にご相談ください。施主として法要を営む際の注意点などに詳しい専門スタッフが常時ひかえて、お困りごとの解決のサポートをいたします。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

全ての箇所を自筆する普通方式の遺言書を「自筆証書遺言書」と呼びます。ホゥ。