香典袋の種類には様々なものが用意されているので、いざ必要になったときにどれを選択すればよいのかわからない方も多いことでしょう。

ルールを知らずに間違ったものを選択して、失礼になってしまったらと心配になることも多いものです。香典袋のマナーやルールを間違えないように、事前に確認しておくと安心でしょう。

今回は、三回忌の香典マナーやルール、供物についても合わせてご紹介します。法事を控えている方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

<この記事の要点>

・三回忌の香典金額は5000円~1万円程度が目安

・三回忌の香典袋の表書きは「御仏前」と書く

・供物の定番はお花や果物で、肉や魚など殺生を連想させるものは避ける

こんな人におすすめ

三回忌とは何かを知りたい方

三回忌の香典袋について知りたい方

三回忌の供物について知りたい方

三回忌について

まずは三回忌とはどのようなものなのかを知っておくとよいでしょう。三回忌という言葉は聞いたことがあっても、参加経験が少なく、詳細についてはあまり知らないという方も少なくないでしょう。

特に三回忌は、遺族だけで行う場合も多いので、参加する機会はあまり多くないかもしれません。経験が少ないからこそ、どのような対応を心がければ失礼にあたらないのかという判断が難しいでしょう。

三回忌に参列する前に、どういった意味合いの法事なのかを知っておくと安心です。

三回忌は亡くなってから2年のタイミングで行う

三回忌は故人が亡くなってから2年が経過したタイミングで行われます。一周忌は亡くなってから1年が経過したタイミングで行われるものですが、三回忌は亡くなってから2年が経過したタイミングになるので、間違えてしまう方も少なくありません。

三回忌に呼ばれている方は、ほとんどの場合一周忌にも参列した方でしょう。一周忌の次の年に三回忌法要があるというふうに覚えておけば確実です。

三回忌に招待される人

三回忌法要に招待されるのは、遺族や親族、故人と関係の深い方のみに限定されます。一周忌までは友人や会社の同僚などが呼ばれる場合もありますが、三回忌くらいから限定されることが多いでしょう。

親戚が主になるので、一周忌と比較すると少し砕けた場という印象に感じるかもしれません。

三回忌に招待されているということは、故人とそれだけ関係が深いということです。招待された場合は、故人や遺族に対して敬意を払い、失礼のないようにしましょう。

三回忌の香典袋について

三回忌の香典袋はどうしたらよいのかと悩むかもしれません。四十九日前は「御霊前」、一周忌では「御仏前」と表記が変わることは知っている方もいるかもしれませんが、三回忌はどのようにすればよいのでしょうか。

また「一周忌とほぼ変わらない」といわれていても、そもそも一周忌のルールをよく知らないという方もいらっしゃるかもしれません。

ここでは、香典袋のルールを解説します。三回忌だけでなくほかの法事のときにも役立つので、ぜひ参考にしてください。

御香典に包む目安

御香典にいくら包むのが一般的なのかという点は気になるところでしょう。三回忌の場合、5000円〜1万円程度用意する方が多いといわれています。

関係性によっては3000円程度でも問題はありませんが、三回忌に呼ばれているということは、故人との関係が深い人物だということです。そのため、気持ちも包むつもりで用意をするのがよいでしょう。

また、親子関係など、深い関係の場合は5万円以上包む場合もあります。故人との関係性によってどれくらい包むのかは変わってきますので、親子の場合はほかの参列者と比較すると多くなるのが一般的でしょう。

また施主が高齢だった場合、施主の子どもたちが三回忌を開催するケースも珍しくありません。ケースバイケースでご香典をいくら用意するのかを決定しましょう。

未成年やまだ社会に出ていない学生の場合は、御香典を包まなくてもよい可能性が高いです。社会に出ていない場合は必要ないとされるケースがほとんどでしょう。

御香典がなくてもよいのか、いくら包めばよいのかが分からないときは、一緒に参列する大人の方と金額の相談をするのが確実です。

金額は地域や家のルールによっても異なります。故人やご遺族に失礼のないようにするには、事前に確認しておくと安心です。

香典袋の書き方

香典袋の表書きには、自分の名前をフルネームで記載しましょう。できるだけ丁寧に読みやすい字を意識して書くのがポイントです。筆をお持ちであれば、筆を使用するのがよいですが、持っていない場合は筆ペンでも問題ありません。

また、ご夫婦の場合は2人分の香典を包み、表の名前は夫の名前を記載するのが作法として一般的です。夫の名前だけでも問題ないとされていますが、夫の名前をフルネームで記載し、隣に妻の下の名前を添えるという方法でも問題ありません。

特に妻の友人やご家族の三回忌だった場合、妻の名前を書かないというのは違和感があるので、必ず一緒に記載しましょう。

会社の中で連名にする場合は、三人以上であれば団体名にまとめるのがおすすめです。会社名でまとめるのがスマートだといえるでしょう。ご遺族も把握しやすいので、そういった配慮もあると知っておけば、戸惑うことなく三回忌への参列ができます。

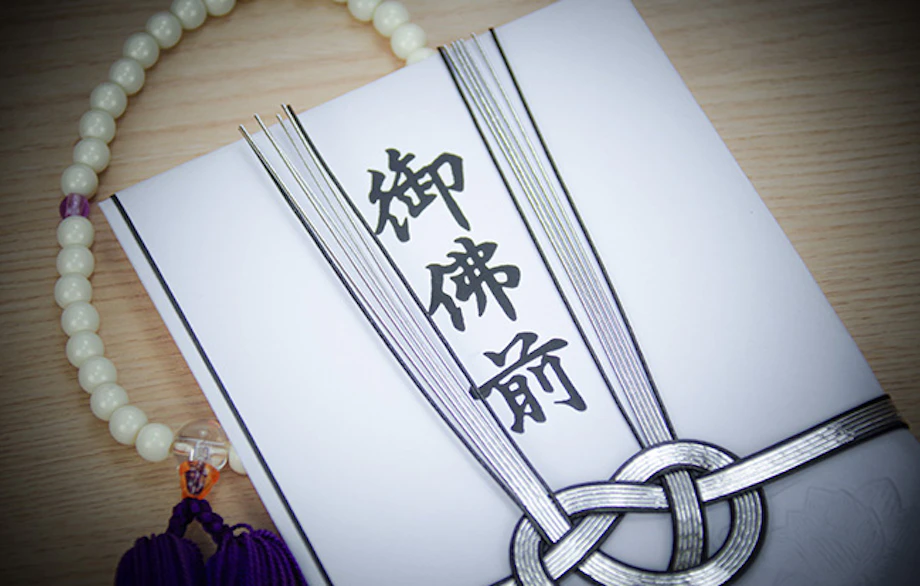

三回忌の香典袋は御仏前が正解

三回忌の香典袋は「御仏前」を選択するのが正解です。ちなみに御佛前は「御仏前」の旧字体になります。意味は全く同じものなので、どちらを選択しても問題ありません。

故人は四十九日まで霊魂となっているので「御霊前」を使用しますが、以降は仏という扱いになっています。そのため、御霊前を使用するのは失礼になるので、十分に注意しましょう。

また、宗派によっては「御霊前」を一切使わないこともあります。例えば真宗と呼ばれる宗派では、四十九日より前の段階でも御霊前を使用しません。

このように、同じ仏教でも宗派によってルールが異なるので注意が必要です。もし何の宗派かわからない場合は、「御香料」と記載されたものを選択しましょう。仏教以外の一部の宗教にも使える便利な表記なので、迷った場合はこちらを選択してください。

水引は金額に合わせて選択を

水引は、中に入れる金額に応じて選択しましょう。1万円以下の場合はプリントの水引を、それ以上の場合は立体的な水引を利用することが多いです。

水引を見て中身を判断している部分もあるので、ルールを守ることで受付の手間を減らせます。

ご遺族は香典返しを用意するときに、香典の金額を予想しながら用意するものです。例えば、1万円以下の金額を包むはずの方が豪華な水引を使用していると、香典と香典返しが釣り合わず、受付の方を戸惑わせてしまう可能性があります。

そのため、1万円以下の香典を包む際は、シンプルなプリントの水引が描かれているものを選択する方がよいでしょう。

金額は大字で

大字と聞いてもどんな文字なのかよくわからない方もいるかもしれません。また、大字で書くというルールを知らずに、漢数字で書いてしまう方もいます。

大字とは「壱」や「弐」など、改ざんを防止するために、古くから公的な文書や帳簿類で使われてきた漢字のことです。日常使いをする方はあまりいない文字なので、一般的には冠婚葬祭のシーンで見かける書き方でしょう。

大字が正しく書けるか不安だという方は、インターネットや辞典でしっかり調べてから書きましょう。難しいからといって漢数字や算用数字で記載するのは避けましょう。

三回忌の供物について

三回忌には、香典と合わせて供物を用意する場合も多いでしょう。供物は仏壇や墓前を華やかにしてくれるものなので、用意しておくと喜ばれます。

どのようなものが供物の定番なのかを知っておくことが大切です。中には供物として使用してはいけないものもあるので、注意が必要でしょう。

ここでは、おすすめの供物やNGな供物をご紹介します。供物を準備する際の参考にしてください。

おすすめの供物は果物や花

供物の定番はお花や果物です。花は菊が特におすすめでしょう。菊は仏教のお花である上に、長持ちするお花として知られています。

カラーバリエーションも豊富なので、仏壇やお墓が華やかにすることができます。また三回忌になると色の制限を気にしないという場合も多いので、選択肢も広がるでしょう。

また、果物も供物に最適です。果物は故人に季節を知らせることができるアイテムなので、その季節のものを取り入れるのがよいでしょう。

もしくは、故人の故郷の果物などを選択するのも喜ばれます。果物は少し長めに供えておくことが多いので、購入時点で完熟になっているものは避けましょう。供物としては熟す前の少し若い状態がベストです。

NGな供物は肉や魚

供物としてNGなのは、殺生を連想させる肉や魚です。仏教では殺生を連想させるものは避けるのが一般的でしょう。

お坊さんは殺生をしないというのは有名で、知っている方も多いかもしれません。そういった理由から、法事でも肉や魚を避けるのがベターです。

また、加工されているものであってもおすすめはできません。ジャーキーやハム、ベーコンや鮭とばなどの加工品は、誤って選びやすい供物です。故人が好きだったものだからと勝手に持っていくのは危険ですので、事前にご遺族に確認を取りましょう。

また、アルコールも供物としてはNGになります。故人が好きだったからという理由で選ぶ方も多いですが、法事の場にはふさわしくないとされることが多いことを覚えておきましょう。

故人が好きだったもの

供物を選ぶときにもっとも重要なのは、マナーを守りながら故人が好きだったものや関連するものを選ぶということです。

供物にはマナーが存在しますが、故人が好んでいたもので、ご遺族の許可が下りれば、選んでも大きな問題にはならないでしょう。故人を思い出せるようなものを選択すると喜ばれます。

ただし、「故人が好きだったから大丈夫だろう」と勝手に判断して、無許可でNGな供物を持っていくことは避けましょう。

よかれと思って持っていったのに、ご遺族やほかの参列者に不快な思いをさせてしまい、トラブルに発展する可能性もあります。故人のことだけでなく、ご遺族のことも思いやりながら、供物を決定してくださいね。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

三回忌は一周忌よりさらに人数を絞って行う法事です。故人と関係の近い方だけが招待される法要で、一周忌同様重要な意味を持っています。

香典袋のマナーは三回忌以外のシーンでも使えるものなので、知らなかったという方は、この機会に知っておくとよいでしょう。故人を思う大事な場なので、失礼にならないように、マナーをしっかり守りながら当日を迎えてください。

「小さなお葬式」では、三回忌法要についてのご相談を承っております。小さなお葬式は24時間365日、法事や法要に詳しい専門スタッフが待機しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

葬儀の喪主を選ぶとき、もっとも影響力を持つのは故人の遺言です。ホゥ。