葬儀や法要の場をあまり経験していないと、持参する香典の額に頭を悩ませる人もいるでしょう。そもそも香典には決まった額というのはなく、状況によっても変わってくるものです。また、どれくらいが相場なのかということだけでなく、香典の包み方や渡し方などにも、細かく決まりがあります。

法要のような故人を悼む行事というのは、遺族にとって重要な意味を持つ機会です。失礼な振る舞いのないように、しっかりとマナーを抑えておく必要があります。以下で詳しく解説していきます。

<この記事の要点>

・法要のみに参加する場合、香典の相場は5,000円~1万円程度

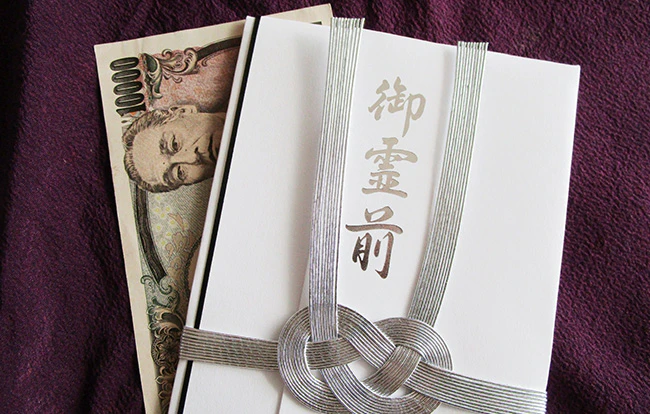

・香典の表書きは浄土真宗を除き、四十九日までは「御霊前」それ以降は「御仏前」

・香典の金額は奇数にし「4」や「9」のつく数字は避ける

こんな人におすすめ

法要に参列予定の方

法要に持参する香典の相場を知りたい方

法要の際に使用する香典袋の種類を知りたい方

法要の際に包む香典の金額を解説

法要の際の香典はその後に行われる会食に参加するかどうかでも、金額が変わってきます。友人や一般的なお付き合いの方の場合、法要のみの参加のときは5000円~1万円程度で、会食にも参加する場合、この金額に食事代を加えることになります。

法要の際に振る舞われる食事の値段に決まりはありませんが、比較的高額になることが多く、5000円~1万円程を想定しておくと良いでしょう。つまり会食に参加する場合、香典の相場は1万円~3万円ほどになるということです。

故人が親戚などの血縁関係にある場合や、特別お世話になった方だという場合には、知人や友人のときの2倍の額が相場になります。つまり法要のみの場合1万円~3万円、会食に参加する場合は3万円以上になってきます。

また友人や夫婦など、連名で香典を持参する場合がありますが、この場合は基本的には人数分の金額を用意するのが礼儀です。つまり香典の額が一人1万円なら、2万円包んでおく必要があります。ただし夫婦で参列するときに相手が親戚の場合は、一家としての香典となるので、一人分の金額で問題ないこともあります。

法要の香典を持っていくのはいつ?

葬儀以外にも、特別な法要が行われる際には香典が必要となります。これにも香典のみで良い場合があったり、お供え物を一緒に持参するのが一般的な場合があったりと、法要ごとに慣例が変わってくるので、確認しておきましょう。

初七日・四十九日

葬儀の後、四十九日までの期間で香典を持参する必要があるのは、忌日法要が行われるときになります。忌日法要は通常故人の命日から7日置きに行われますが、初七日は葬儀の直後に行われることが多く、この場合香典は葬儀と一緒になるので、葬儀の分だけを用意しておけば問題ありません。初七日が別の日に行われる場合は、別途香典を用意することになります。

その後、二七日、三七日、四七日、五七日、六七日、と法要が行われ、七七日目に、四十九日法要を持って忌明けとなります。7日置きに法要があるといっても、初七日と四十九日以外は一般的に遺族のみで行われるものです。つまり四十九日までの期間で、葬儀以外に香典を用意する必要があるのは、初七日と四十九日の二回ということになります。

また、四十九日までの香典は「御霊前」「御香典」として包み、それ以降は「御仏前」となります。

初盆(新盆)

四十九日の後、初めて迎えるお盆を初盆といい、このときにも親戚や親しい間柄の人を招いた法要が行われます。お盆は一般的には8月の13~16日で、旧暦では7月です。

初盆に招かれた際も「御仏前」「御供物料」などとして香典を用意し、一緒に「御供(ごくう)」としてお菓子などのお供え物も持参します。通常のお盆であれば香典は必要ないのですが、初盆は特別なお盆と見なされ、香典を用意するのが礼儀となっているのです。

その後の年忌法要

一般的に故人が亡くなってから33年目までは、節目に当たる年の命日ごとに年忌法要が行われます。ただし遺族以外で関係があるのは亡くなってから満1年目に行われる一周忌、満2年目の三回忌、満6年目の七回忌までです。

友人や知人が参列するのは三回忌まで、遺族以外の親族が参列するのも七回忌までで、それ以降はほとんど遺族のみで法要が行われます。年忌法要の際にも、御仏前、御供物料としての香典、御供を用意するのが一般的です。

法要の香典袋は故人の宗教に合わせて用意

香典袋は香典をどういった名目で渡すのかを表したものです。宗教によって法要の持つ意味が変わってくるため、香典もそれに合わせた名目で用意する必要があります。ここでは宗教ごとの香典袋の用意の仕方を見ていきましょう。

故人が仏教だった場合

故人が仏教徒の場合、白い奉書紙に白黒の水引の香典袋を用意します。このときすでに忌明けしている場合は、黄白の水引を使うようにしてください。市販のものであれば、この水引と香典袋が一緒になったものが売られているでしょう。

まず水引の上側、中央に毛筆で表書きをします。毛筆とはいっても、筆ペンを使っても問題ありません。ただしそれ以外のサインペンなどは避けた方が良いでしょう。

表書きには、以下のようなものがあります。

・御香典

・御霊前

・御仏前

・御香料

・御香華料

・御弔料

・御悔

・御佛前

・御供

ただし故人が浄土真宗だった場合、「御霊前」という表書きは失礼になるので、気を付けましょう。浄土真宗には「霊」という概念がなく、故人は亡くなってすぐに成仏するとされているのです。表書きの例はたくさんありますが、大抵の場合「御香典」としておけば問題ありません。

表書きが書けたら、水引の下側中央に表書きよりも小さめの字で自身の氏名を書いてください。

故人がキリスト教だった場合

キリスト教でもカトリック系の場合、法要に当たる「追悼ミサ」という行事が行われます。このときに香典を持参することになりますが、表書きは「献花料」「御ミサ料」とするのが一般的です。

またプロテスタント系の場合は追悼ミサではなく、友人や知人、親族などを自宅に招いて祈りを捧げる「記念集会」があります。このときの表書きは「献花料」または「弔慰料」などとします。

キリスト教では故人は神の元へ帰るとされているので、表書きとして御霊前、御仏前のような言葉は相応しくありません。またカトリックにしてもプロテスタントにしても水引の有無は問われず、香典袋には白い封筒を使います。ただし蓮の花が描かれたものを使うことはできませんので、その点には注意が必要です。

表書きにどう書けば良いか迷った場合は、宗教問わず通用する「御供物料」という書き方もあります。

故人が神道だった場合

神道での法要に当たるのが「霊祭」と呼ばれるものです。神道では仏教でいうところの四十九日は行われず、亡くなってから五十日目に忌明けとなるため、「五十日祭」が行われます。霊祭は自宅や故人のお墓などで行われますが、この際も香典を持参する必要があります。香典袋には不祝儀袋を、水引は銀色のものを使用してください。

表書きには、以下のようなものがあります。

・御神前

・御玉串料

・御神餞料

・御供

・御榊料

・幣帛料

キリスト教と同じように、神道でも「御供物料」という表書きを使うこともできます。また香典袋に蓮の花が描かれたものは、神道でも使えないので注意してください。

法要の香典を包むときに注意すること

香典はただ渡せば良いというものではありません。故人を悼むという意味が込められている以上、包むにしても守らなければいけないマナーがあります。マナーを守ることは相手を思いやる気持ちの表れです。しっかりと確認して、法要の場で思いやりを表せるよう心掛けておきましょう。

お札の前後をバラバラにしない

香典はお札の向きをすべて揃えて包むのがマナーとされています。またお札に描かれた顔が見えないように、裏向きに伏せて包むとする説もあります。これは気にしなくても良いとされることもあるのですが、念のため裏向きに伏せて入れておいた方が無難でしょう。

新札を用いるかはケース次第

葬儀や通夜に参列する場合、新札で香典を渡すのもマナー違反となります。これは葬儀や通夜などは事前に予測できるものではないため、新札を用意するような準備万端の状態では来られないはずだとすることからです。つまり前もって日程が決まっている、一周忌や三回忌のような法要の場合は新札を用いても問題ないとされます。

葬儀や通夜でどうしても新札しか用意できない場合、一旦二つに折ってから包むなどします。また新札がダメだといっても、あまりに汚れたお札を使うと返って失礼になってしまうので注意しましょう。

自分では判断がつかない場合、家族や親戚に相談してみるのをおすすめします。親戚の方が故人をよく知っている場合などもありますし、冠婚葬祭での困りごとは、そういった経験をしてきている方に訪ねるのが一番です。

香典の金額は奇数を基本にする

香典を包む際に、偶数の金額を包むのはマナー違反になります。金額が割り切れる数字だと、その人とのお付き合いを「割る、切る」のような意味になってしまうことからです。また「死」や「苦」という字を連想させるという理由で「4」や「9」といった数字も縁起が悪いとされます。

ただし、連名で香典を渡す場合など、2万円に限っては問題ないとされています。

香典を渡すまでは袱紗に入れておく

法要に香典を持参する際、香典袋をそのまま胸ポケットやカバンに入れて持っていくのはマナー違反です。香典は袱紗(ふくさ)に包んで持参しましょう。袱紗というのは香典を包む四角い布のことで、市販されています。どうしても準備できない場合は、黒や紺などの暗い色のハンカチで代用しましょう。

袱紗は布状のものが一般的ですが、長財布のような形になった便利なものも販売されています。こういったものを使えば包む手間も省けますし、取り出す際もスマートです。

法要の場で香典を渡す際のマナー

法要の会場に着いたら、受付で香典を渡すことになります。葬儀などの場合、受付係から記帳の案内があり、記帳を済ませたタイミングで香典を渡すのが一般的でしょう。

香典を渡す際は、表書きが相手から読める向きで、両手を使って丁寧に渡してください。このとき渡すだけではなく、「どうぞご仏前にお供えください」のような一言を添えることも礼儀となっています。

また自宅で法事を行う場合など、受付係がいないこともあります。このときも受付がないからといって、勝手に仏前に香典を供えるようなことをしてはいけません。こういった場合、香典はどうすれば良いのかを、遺族の方に訪ねるようにしましょう。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。※2024年4月 自社調べ

まとめ

香典の金額や、包み方、渡し方などのマナーは複雑に思えますが、すべては故人に対する想いに収束します。金額にしても故人との関係性が関わってきますし、香典袋の用意の仕方も故人の宗教に順じたものになります。渡し方にしてみても、故人や遺族を思いやれば自然な振る舞いになっているはずです。

最低限のマナーを心掛けていることはもちろん大切なことですが、それも故人への思いやりがあってこそのものだということを忘れないようにしましょう。

法事・法要以外にも、葬儀全般に関する悩みや疑問があれば「小さなお葬式」へご相談ください。知識豊富な専門スタッフが24時間365日サポートします。

四十九日法要は、故人が亡くなってから48日目に執り行います。ホゥ。