仏教において七回忌は逝去してから6年後の命日に迎えます。七回忌の法要で僧侶にお越しいただく際には「お布施」を用意するのが通例です。「七回忌で包むお布施はいくらくらいが妥当なのか」「どう用意すればよいのか」といった疑問を感じている方もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、お布施の意味や包む金額の目安を紹介します。お布施の考え方や渡し方に関するマナーが分かれば、円滑に七回忌が執り行えるでしょう。

また、お寺とお付き合いの無い方が法事の費用を抑えるのに役立つ、お坊さん手配のサービスも紹介しています。七回忌のお布施について困ったときには、ぜひ参考にしてください。

<この記事の要点>

・七回忌のお布施の金額の目安は1万円~5万円

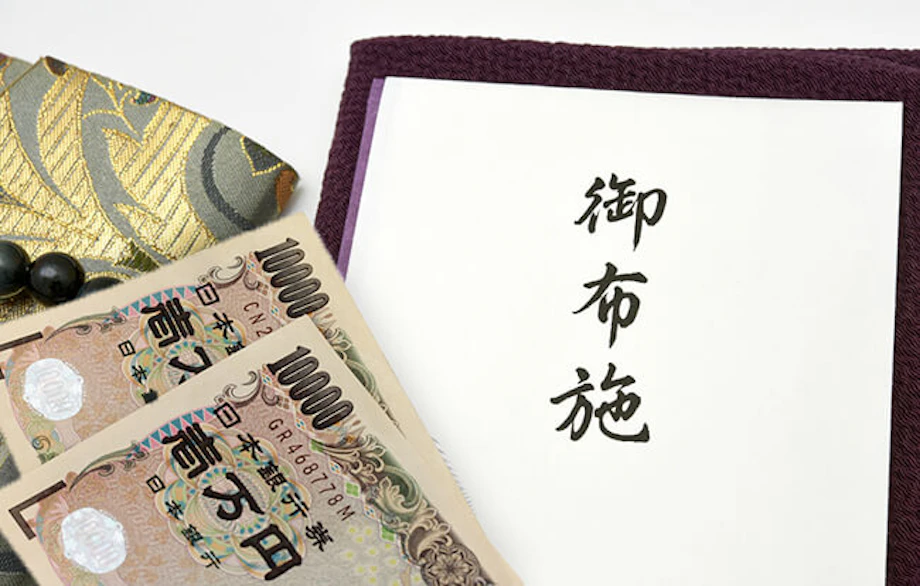

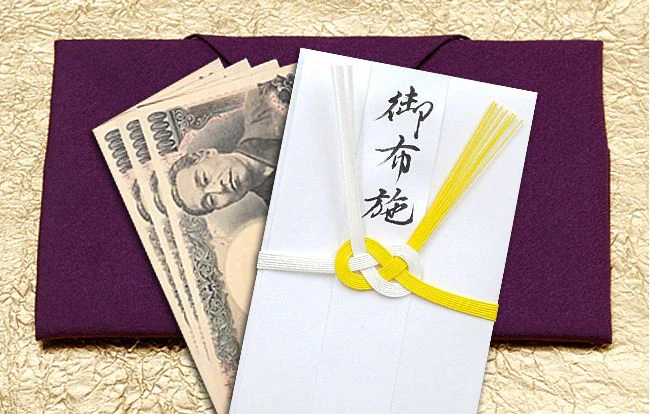

・お布施の袋は「御布施」と書いてあるものを選ぶ

・お布施は法要の前か後どちらかのタイミングで渡す

こんな人におすすめ

七回忌法要を控えている方

七回忌法要のお布施の金額にお悩みの方

法要に参加する際の準備物について知りたい方

七回忌のお布施とは

七回忌のお布施とは、葬儀や戒名の謝礼としてお坊さんに渡すお金と思っている人がいるかもしれません。本来の意味は「お布施=お寺に金銭を渡すこと」ではないため、「住職や法要代のお布施です」といった表現は、失礼と受け止められることがあります。

まずは、七回忌とはどのような法要なのか、お布施とは何を意味するのかについて確認しましょう。

七回忌は没後6年で行う

七回忌(しちかいき・ななかいき)は、亡くなってから6年後の命日に行う法要を意味します。例えば、2015年5月1日に亡くなったとすると、2021年5月1日が七回忌です。

家族や寺の都合上、命日当日に執り行うのが困難な場合、その前後で日程を設定します。命日当日にこだわらずに、出席者の集まりやすい日にすることを重視しましょう。

なお、四十九日や一周忌の法要と比べると、七回忌は小規模になる傾向があります。法要の流れは四十九日や一周忌と同様で、僧侶の読経や法話を経て会食という流れが一般的です。

お布施が本当に意味するところ

もともとお布施は悟りを開く(仏の境地に達すること)ための修行のひとつです。お釈迦様は悟りを開くには煩悩(ぼんのう)を捨て去ることが必要と考え、煩悩を捨てるために必要な教えをいくつか示しました。

この教えのひとつが修行である「布施」です。布施をする修行は「布施行(ふせぎょう)」と呼ばれます。布施の修行は、「財施(ざいせ)」「法施(ほうせ)」「無畏施(むいせ)」の3つです。

・財施……金品を施すこと

・法施……仏教を伝えること

・無畏施……安心感を与えること

お寺にお金を納めることは、財施に該当します。つまり、お布施は何かの対価として納めるものではありません。本来のお布施は悟りを開くための修行であり、自ら差し出すものです。

現在における「お布施」の捉え方

本来の意味ではお布施は修行です。しかし、一般的には「葬儀、読経、戒名授与、各種法要に対するお寺への謝礼」という捉え方が広がっています。お布施本来の意味を重視しているお寺も数多くあるため、読経料、戒名料、供養料、回向代といった表現は使わないほうが無難です。

七回忌で用意するお布施の金額

「お布施はどの程度お包みすればよいでしょうか」とお寺に尋ねても、「お気持ちで結構です」と答えが返ってくるというのはよくある話です。

お布施本来の意味から考えれば、お寺としても返答に困るでしょう。ここでは、お布施として用意する金額の目安や考え方、お寺への尋ね方について解説します。

七回忌法要のお布施相場

七回忌でお寺に渡すお布施は1万円~5万円が目安です。ただし、お布施の金額は寺院との関係性や今まで納めてきたお布施の金額、親族に伝わる慣習、お坊さんごとの考え方といったさまざまな要素が影響することにご注意ください。

より正確な金額を知る方法として、同じ寺を檀家とする親族に「過去の法事でどれくらい包みましたか?」と聞いてみるのもひとつの方法です。

浄土宗や真言宗など宗派で相場は変わる?

仏教は浄土宗や真言宗、浄土真宗、日蓮宗とさまざまな宗派に分かれています。宗派によってお布施の金額が変わることは基本的にありません。葬儀では宗派や戒名の階位が金額に影響することはありますが、法要では宗派による違いは意識しなくてよいでしょう。

お坊さんにお布施の金額を聞く方法

具体的にどの程度の金額を用意すればよいのか、どうしても分からないときはお坊さんに質問しても構いません。一見マナー違反のように思えますが、聞き方を工夫すれば、お坊さんを不快にさせたり「お気持ち程度で」と不明瞭な答えになったりすることを減らせるでしょう。質問をするときのポイントは以下の通りです。

・「初めてのことなので、いくらお渡しすればよいのか見当がつかず」と前置きをする

・「他の檀家さんはどのくらい包んでいらっしゃいますか?」と平均を尋ねる

・「以前、祖父の葬儀の際にはおいくらほど包みましたでしょうか?」と前例を尋ねる

寺院手配サービスではお布施の金額が明確

分かりにくいお布施ですが、葬儀社によるお寺紹介や寺院手配サービスの多くはお布施の金額が明確です。寺院手配サービスは、菩提寺がなく予算の心配をしている方や菩提寺と檀家というお付き合いを望まない家族に高評価を得ています。

お寺の都合によっては希望日に添えない場合もあるため、1ヵ月~2週間前を目安に寺院手配の予約をすることをお勧めします。

お布施以外に包むお金【御車代・御膳料】

お布施以外にも状況に応じて包むのが御車代と御膳料です。それぞれの金額の目安や用意する場面についてまとめました。

| 金額の目安 | どういう場合に用意するのか | |

| 御車代 | 1万円程度 |

・お坊さんが自分の車を使用して会場まで来た場合

・お坊さんが料金を負担し、電車・バス・タクシーといった公共交通機関を利用して会場まで来た場合 |

| 御膳料 | 5,000円~1万円程度 |

・法要後に会食の席を設けない場合

・法要後の会食にお坊さんが出席しない場合 |

一般社会でも「足代にしてください」「代わりに、これで何か美味しいものでも」と他者に金銭を渡すことがあります。御車代と御膳料も同様の意味を持つ慣習です。ただし、中には御車代や御膳料の受け取りを辞退するお寺もあります。相手の意向に従って、無理に押し付けないのがマナーです。

七回忌でのお布施袋や封筒の選び方

むき出しの状態のお金をお寺に差し出すわけにはいきません。また、銀行で引き出した現金を、窓口に置いてある銀行名入りの封筒に入れて渡すのも礼を欠く行為です。

お布施は適切なお布施袋または封筒に納めて渡すというマナーがあります。ここでは、お布施を入れる適切な袋や封筒の選び方、用意の仕方について見てみましょう。

市販の不祝儀袋を利用する

お布施には、コンビニエンスストアやドラッグストアで販売している不祝儀袋を利用することもあるでしょう。

ただし、「御霊前」や「御仏前」と表記してあるものは使えません。お布施の不祝儀袋は「御布施」と書いてあるものを選びます。もしくは、何も表記がない不祝儀袋を購入し、自分で「御布施」と書き入れても問題ありません。

最初から御布施と表記されている不祝儀袋は、葬儀社や仏壇仏具店に置いてあります。なお、不祝儀袋の水引は印刷されているタイプではなく、取り外しができるタイプを使用したほうがよいでしょう。水引の色は双白、白黒、双銀、銀白が広く使われています。

奉書紙を用いる

奉書紙(ほうしょし)は、和紙の一種で若干厚みのある用紙です。いろいろな作法がありますが、半紙で現金を包んでから奉書紙で包みます。お布施を包むのに適したサイズはA4程度です。

奉書紙を用いる方法は昔から見られ、七回忌のお布施でも使われますが、包み方に作法があり手間がかかることから敬遠される方も少なくありません。

白地の封筒も使える

お布施には白地の封筒も使えます。白地の封筒は入手しやすいことがメリットです。中には、お寺に不幸があったわけではないため、不祝儀袋ではなく白地の封筒のほうがよいと考える人もいます。

しかし、お布施と書かれた不祝儀袋も葬儀社で用意しており、どちらが正解というわけではありません。

白地の封筒は無地のものを選ぶことに注意が必要です。特に、郵便番号記入欄がある封筒を誤って使う方が多いため、気を付けましょう。

七回忌でのお布施袋の書き方

七回忌の準備にあたり、お寺に失礼がないようにお布施袋の書き方も心得ておきたいところです。お布施袋の書き方にはさまざまな事例がありますが、ここでは基本的なパターンとして広く使われている方法を紹介します。

なお、葬儀では香典袋には薄墨を用いるというマナーがありますが、お布施に関しては通常の濃さの筆記具を使用するのが正しい方法です。

中包みがある場合の書き方

お布施袋には中包みが付属しているものとそうでないものがあります。中包みがある場合、外包みに「御布施」の表書きと施主氏名または「○○家」、中包みに金額や住所・氏名を記入するのが一般的です。

外包みは、水引を挟んで上側中央に「御布施」、下側中央に施主氏名または「○○家」や「施主」と記します。包む金額を書くのは、中包みの表側です。表側の中央に金額を縦書きします。住所や名前を書くのは中包みの裏側です。裏側の左側下部に施主の住所および氏名を縦書きします。

中包みがない場合の書き方

中包みがないタイプの不祝儀袋では、表側の上側中央に「御布施」、下側中央に施主の名字、フルネーム、もしくは「○○家」や「施主」と記します。縦書きするのは、中包みがない場合も同様です。

裏側には施主の住所、施主名、金額を記入します。誰からのお布施か分からなくならないように、裏側の施主名はフルネームで書きましょう。

金額の書き方/縦書きで大字

金額は漢数字ではなく「大字(だいじ)」を用いるというマナーがあります。大字は改ざん防止を主な目的として、古くから公文書や会計帳簿で使われてきた文字です。お布施袋に書く際には、金額の前に「金」と付記します。例えば、3万円ならば「金参萬圓」です。

大字の例

| 算用数字 | 大字 |

| 1万円 | 壱萬圓 |

| 3万円 | 参萬圓 |

| 5万円 | 伍萬圓 |

金額も縦書きが基本ですが、既製品の不祝儀袋は金額を書く欄が横書きするように印刷されているものがあります。この場合には、金額を横書きして差し支えありません。

現金のお布施袋への入れ方

七回忌でお布施を用意する際に、お金の入れ方にルールはあるのかと不安に思う人もいるでしょう。

葬儀の香典は新札を使用しないというマナーがあるため、お札の向きや新札と旧札について気にする人が多くいます。お布施袋にお金を入れるときに戸惑わずに済むように、注意すべきマナーや決まりについてチェックしましょう。

お札の向きは決まっている?

お札の向きに関して明確な決まりはありません。しかし、最近はお布施袋の表側にお札の表(人物が描かれているほう)を向け、人物が上になるようにお札を入れるのが適切という考え方が広まりつつあります。また、お札の向きを全てそろえて袋に納めるのは最低限のマナーです。

新札と旧札のどちらを入れるべきか

可能な限り新札を用意することをおすすめします。旧札でもなるべくきれいなお札を使用するのがマナーです。

葬儀の香典で新札を避けるのは、新札を急に用意するのは難しく、新札を持参するのは不幸を待っていたようで不謹慎という考え方に由来します。法要は予定立てて実施する行事であるため、むしろ新札やきれいなお札を用意するのが適切です。

外包みのあおりを閉じる順番に注意

七回忌法要含む弔事ではお布施袋の外包みを閉じる際、裏側は下のあおりに上のあおりを被せます。つまり、上のあおりを最後に閉じる形です。上のあおりを被せる理由のひとつとして、悲しみを受け流すといういわれがあります。

一方、お祝い事は逆です。お祝い事では下のあおりを最後に閉じます。これは喜びを受け止めるという意味です。

七回忌におけるお布施の渡し方のマナー

法要では何かと注意すべきマナーが存在し、施主を務めるのも大変です。お坊さんにお布施を渡す所作にもマナーがあります。お布施を渡すのは基本的に施主の役目です。七回忌法要を営むにあたり、お布施の渡し方で失敗しないように主なマナーを確認しましょう。

ふくさに包んで持参する

お布施袋はふくさ(袱紗)に包んだ状態でお持ちするのがマナーです。ふくさとは、お布施袋やご祝儀袋、香典袋といった金封(きんぷう)を包む四角状の布を指します。ふくさを使う目的は、金封の汚れや傷を防ぐためです。他にも、丁寧な気持ちを表す意味もあるため、事前に用意しておきましょう。

お布施を渡すときの注意点

お布施をお渡しするときのマナーや注意点は以下の通りです。本来はお盆に乗せて渡すのが丁寧とされますが、ふくさに乗せる方法で十分でしょう。

・お布施はお坊さんに渡す直前にふくさから取り出す

・お布施はふくさに乗せて下から両手で支えるように持ち、袋に直接触れない

・ふくさに乗せる際、ふくさの内側の生地にお布施が触れる状態にする

・お布施はお坊さんから見て字が読める向きで差し出す

お布施を渡す適切なタイミング

お布施を渡すタイミングは、お坊さんに法要のお願いをする時点で確認するのがおすすめです。タイミングとしては、法要の開始前か終了後の2つが考えられます。

事前に確認することをおすすめするのは、お坊さんによって渡して欲しいタイミングが違うためです。例えば、法要前にお布施を受け取ると、法要中ずっと手元に置いておくのが儀式の妨げになると考えるお坊さんもいます。極力、お坊さんの意向に添うタイミングで渡すのが礼儀です。

渡すときの挨拶文例【法要前】

お世話になります。本日はよろしくお願いいたします。お布施をご用意いたしました。どうぞお納めください。

上記は基本的な文例です。他にも状況に応じて、当日の流れや会食参加の可否も併せて確認します。お坊さんが会場までタクシーで来た場合、帰りのタクシーの手配や時間についても尋ねておくとよいでしょう。

渡すときの挨拶文例【法要後】

◆法要後、会食が始まる前に渡す場合

ご回向ありがとうございました。こちらはお布施でございます。この後、お食事の席がございますので、最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。

◆法要後の会食が終わった後に渡す場合

本日は長時間にわたり、ありがとうございました。どうぞお布施をお納めください。今後ともよろしくお願いいたします。

◆法要後の会食がない場合・法要後の会食にお坊さんが参加しない場合

本日はお忙しいところ、ありがとうございました。お布施をお受け取りいただけますでしょうか。こちらで(御膳料)で何かお召し上がりいただければと思います。本当にありがとうございました。

七回忌法要でお寺に手土産は持参すべきか

手土産は必須ではありませんが、お寺で法要を営むときは菓子折りを持参すると喜ばれることがあります。一方、自宅や法事会館といったお寺以外が会場の場合は注意が必要です。法要後に予定があると、荷物が増えてかえって迷惑になる恐れがあります。

当日の状況やお寺との関係性も考慮しながら、お気持ち次第で持参の有無を検討するとよいでしょう。

お布施以外に用意する「お供え」や「料理」の値段は?

施主の立場でお布施以外に想定しておく項目は、主にお供え物、返礼品、会食に係る費用です。

法要を営むにあたって、お布施以外に必要な費用を知っておくと安心できるでしょう。ここでは、お布施以外で予算上心得ておきたい主な費用の内容や料金の目安を紹介します。

お供え物

施主として供花を出すケースが多数です。施主の供花は、本尊や位牌が祀られた祭壇の左右に1対(2基)もしくは1基を飾ります。

他にも、盛籠や果物、お菓子をお供えするケースもあります。お供え物の料金の目安は、供花1基当たり7,000円~2万円、盛籠といったお供え物が5,000円~1万円ほどです。

一般的に施主は供花を出し、予算や気持ち次第で他のお供え物も出します。お供え物に名札を付ける場合、「施主」あるいは施主の氏名を表記するのが一般的です。

返礼品

返礼品は、七回忌法要の出席者に対するお礼の品物です。出席してくれたことへの感謝を表す意味で返礼品を用意します。

よく選ばれる返礼品は、菓子類やお茶やコーヒー、食用油、タオル、洗剤といった食料品や日用消耗品です。弔事では、記念に残すものではなく、後々残らない「消えもの」を用意するマナーがあります。

返礼品の金額の目安は、2,000~3,000円です。出席者1人対して返礼品ひとつではなく、家族単位もしくは香典を頂いた方単位で返礼品を用意する形が多く見られます。

料理(会食・お斎)

法要の後には、お坊さんや出席者用に食事を用意することがあります。1人当たりの金額の目安は3,000~5,000円で、ひとつの部屋に出席者が集まり、施主が挨拶をしてから始まるケースがほとんどです。

料理は精進料理が正式ですが、近年は会席料理や仕出し弁当も増えています。会場や申し込むコースによって具体的な料理内容や値段が変動し、お坊さんにも振る舞うのが一般的です。辞退された場合には「御膳料」をお渡しします。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。※2024年4月 自社調べ

まとめ

お布施は本来、悟りを開くために自らが行う修行のひとつです。最近ではお寺がする宗教行為への謝礼という捉え方をされていまが、お布施本来の意味は理解しておきましょう。

お布施の金額は、寺院との関係や親族に伝わる慣習といったさまざまな要素が絡みます。したがって、具体的な金額を提示するのは困難ですが、1万円~5万円が七回忌のお布施の目安です。他にも、御車代や御膳料、お供え物、返礼品、会食の予算も頭に入れておきましょう。

お布施の金額やマナーといった七回忌法要でお困りのことがあれば、小さなお葬式がサポートします。また、法要をお願いするお寺がないときには、寺院手配サービスのご利用もご検討ください。

七回忌法要に関する疑問以外にも、葬儀全般に関する悩みや疑問があれば「小さなお葬式」へご相談ください。知識豊富な専門スタッフが24時間365日サポートします。

よくある質問

お布施の相場はどれくらいなの?

葬儀にかかるお布施の相場は宗教によって変わるの?

お布施の内訳にはどんなものがあるの?

お布施の包み方は宗教によって違うの?

法事を行う際にはお布施以外に何を用意すればいいの?

【参列者向け】香典はいくらくらい用意すればいいの?

葬儀の喪主を選ぶとき、もっとも影響力を持つのは故人の遺言です。ホゥ。