葬儀に参列する際、用意するもののひとつが香典です。香典を包むために必須となるのが香典袋ですが、袋の選び方や書き方を正しく把握できていない方も多いのではないでしょうか。

この記事では、香典袋に関するさまざまなマナーを一気に紹介します。宗派による違いから表書きの種類、包み方から渡し方まで、参列前に覚えておきたい情報を紹介します。葬儀に使う袋の知識を確認して、マナーを守って葬儀に臨みましょう。

<この記事の要点>

・浄土真宗以外の仏式の葬儀の表書きには「御霊前」がよく使われる

・神式の葬儀の表書きには「御榊料」「玉串料」「御玉串料」などが使われる

・香典袋の表書きは必ず薄墨で書く

こんな人におすすめ

葬儀の種類による香典袋の違いを知りたい方

宗派が分からないときの香典袋の書き方を知りたい方

香典袋のマナー・書き方について知りたい方

葬儀の種類で変わる香典袋とその書き方

葬儀で使う香典袋はコンビニや文具店、100円ショップなどで入手できます。売り場ではさまざまな種類を目にするでしょう。葬儀に使う袋は葬儀の種類に応じて使い分ける必要があります。

宗教・宗派によって香典袋の表書きは変化します。マナーを守って手渡すためにはいくつか覚えておきたいことがあるので確認しましょう。

仏教や仏式は白黒か双銀の結び切り

仏教や仏式の場合に用いる香典袋では、白黒、あるいは双銀(どちらも銀色)の結び切りを使います。結び切りは解くことができない結び方です。二度と繰り返すことがないようにという思いで使用されるため、重要な意味合いがあることを覚えておきましょう。

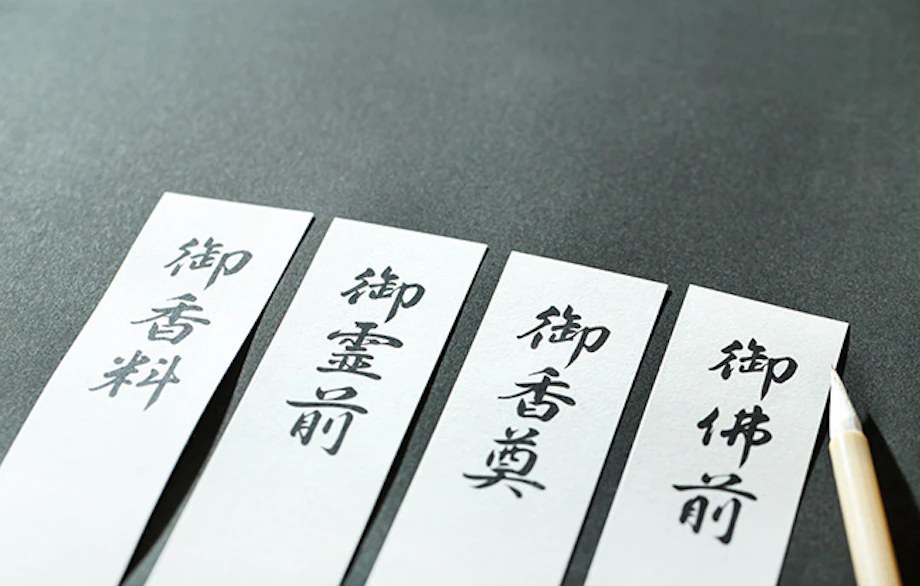

表書きには「御霊前」「御香料」「御香典」「御悔」のいずれかを使用します。特に広く使われるものは「御霊前」です。

仏式には「御仏前」という表書きもあります。宗派によってはこちらを使用しなければならないケースもありますが、多くの宗派では四十九日法要までは使用してはならず、葬儀の場には相応しくありません。

神式は双白か双銀の結び切り

神式は神葬祭とも呼ばれる形式の葬儀です。主に神道で用いられ、日本古来の神々を祀ることを目的として行われます。神式の場合は、双白(どちらも白色)か双銀の結び切りの袋を使いましょう。

表書きには「御榊料」「玉串料」「御玉串料」「神饌料」「御饌料」「御神前」のいずれかを使用します。仏教・仏式とはまったく異なる表書きとなるため、一目見ただけでも神式であることが分かる点が特徴的です。

表書きや水引を間違えると失礼にあたりますから、神式で行われる葬儀であることが分かった場合には、香典袋選びに特に注意を払う必要があります。

キリスト教式は水引が不要

キリスト教式は、キリスト教徒が行う葬儀であり、そのほかの葬儀とは流れ全般が異なります。具体的には、入堂聖歌や葬儀ミサが追加されることが特徴です。キリスト教式の場合、不祝儀袋の水引は不要ですが、表書きはカトリックとプロテスタントで異なります。

カトリックの場合、表書きには「御花料」「献花料」「お花代」「御ミサ料」のいずれかを使用することが一般的です。また、「御霊前」を使用することも認められていますので、急な手配が必要な場合にも対応は比較的容易です。

プロテスタントの場合は、「御花料」「お花代」「献花料」のいずれか、あるいは「忌慰料」を使用します。カトリックとは違いミサを行わないため「御ミサ料」の使用はできず、「御霊前」も使用できません。

香典袋の表書きで宗派が分からないときの対策と注意点

香典袋・不祝儀袋への表書きや使用する水引は、宗派別に適した種類があります。これは事前に宗派が分かっているからこそ選べるものです。

宗派が分からない場合にはどうすればよいのでしょうか。対策方法と避けるべき注意点法を紹介します。

共通で使える言葉を使う

宗教・宗派が分からない場合は、いずれの宗派でも共通して使用できる言葉を使うことが鉄則です。事前に宗教・宗派を確認することが難しければ、以下の表書きを使用することにより、マナー違反と思われることなく無難に済ませることができます。

この場合には「御香料」「御香資」「御香奠」のいずれかを使用するとよいでしょう。これらの言葉は各宗派で使うことができる共通の言葉になるため、どの種類の式に参列する場合にも適しています。常識的な対応ができる万能な表書きです。

「御霊前」は適切でない宗派もある

「御霊前」も頻繁に使用される言葉であり、多くの宗派で認められるものであると考える方が多いでしょう。しかし、宗派不明の式で用いるべきではありません。「御霊前」が不適切とされる宗派があるため、使用すると非常識になる恐れがあります。

具体的には、キリスト教のプロテスタントや、仏教の中でも浄土真宗では「御霊前」という言葉が不適切なものとして扱われています。これらの宗派で「御霊前」を使用することはご法度ですので、宗派が不明な場合には避けるようにしましょう。

香典袋の下段の書き方

香典袋に記載するのは表書きだけではありません。下段には香典を用意した方の名前を書き入れます。

参列する方の立場によって書き方は変わりますから、具体的な方法を確認しましょう。ここでは、旧姓を使用する場合や代理・連名の際の書き方についても分かりやすくご紹介します。

会葬者の名前をフルネームで書くのが基本

下段の書き方は、会葬者の名前をフルネームで記載するのが一般的です。個人ではなく、会社として参列する際には、香典を用意した人物の名前をフルネームで書いた後、会社名と役職を併記しましょう。この場合、会社名はやや右寄りに記載して、役職と名前が香典袋の中央に寄せられるようにバランスを整えます。

旧姓で書く場合

特に女性の場合、現在の苗字では誰なのか理解されにくいケースもあります。こうしたときは旧姓を記載したいと考える方が多いでしょう。しかし、この場合も基本は現在の苗字を使ってフルネームを記載することになりますから、まずは中央部分に現在の名前を書き込みます。

旧姓はその左横に併記しましょう。この場合、単純に旧姓を書き込むのではなく、必ず「(旧姓)」と書いた上で、以前の苗字を記載するようにします。こうしなければ、連名の香典という誤解を招く恐れが生じるので注意しましょう。

代理で書く場合

香典は代理で出すことも可能とされており、どうしても参列できない場合には家族や会社関係者に香典を出すように依頼してもかまいません。妻が夫の代理を務める際には、まずは夫のフルネームを書き、その左下部分にやや小さく「内」と書き込みます。

一方で会社関係の代理の場合には、参列を予定していた人物のフルネームを中心部分に記載し、その右側に会社名を記載しましょう。最後に、名前の左下部分にやや小さく「代」と記載することにより、代理の香典であることが伝わります。

連名で書く場合

連名で書く場合は、3人までの連名か、それとも4人以上の連名かにより書き方が大きく異なります。原則として、連名が認められるのは3人までと考えましょう。

3人の連名の場合は、まずは中心部分に目上の人物の名前をフルネームで記載します。次いで、その左側にほかの2人の名前をフルネームで書き込みましょう。このとき、中心から右側に名前を書き込むことは避けます。

4人以上の連名の場合、全員の名前を書き込むことはマナー違反です。中心部分に代表者の名前を書き込んだ後は、その左下にやや小さく「外一同」と書き込みます。

香典袋の中袋の書き方

香典袋のマナーとして忘れてはならないのが中袋の書き方です。表書きについては理解していても、中袋の扱い方が分からないという方も多いのではないでしょうか。ここからは中袋の表側、そして裏側の書き方を紹介します。

中袋の表側の場合

中袋の表側には、包んだ金額を正確に記載します。ここで注意を払いたいのは、大字の漢数字を用いることです。たとえば5千円の場合には「伍仟圓」、1万円の場合には「壱萬圓」という形で書き込みます。

大字を用いる理由は、数字の改ざんを防ぐためです。大字であれば簡単に書き換えることができないため、香典を用意する上では重要な備えになります。また、金額の前には「金」を付けることもマナーですので、「金伍仟圓」「金拾萬圓」と書き込みましょう。

中袋の裏側の場合

裏側には住所と名前をフルネームで記載します。住所は郵便番号から正しく書き込むことがマナーであり、枠がない場合は縦書きで書きましょう。中心からやや左側に郵便番号を記載しますが、ここでは表側と違い、通常の漢数字を使用します。

住所は郵便番号の左隣に記載します。できる限り正確な住所を記載すべきですが、マンション名などは省略してもよいでしょう。名前は住所の左側に書きますが、住所以上に大きな文字になるように心がけます。

香典袋のマナー

香典を渡す際には気をつけたいマナーが多くあります。書き方は完璧に理解できても、ほかで失礼があってはすべてを無意味にしてしまいます。

お札の選び方や入れ方にも葬儀独特のマナーが存在します。遺族に失礼なく渡せるよう、袋の書き方以外のマナーもしっかりと確認しましょう。

香典袋を書くときは「薄墨」

覚えておきたいのは、香典袋の表部分には必ず「薄墨」を使用することです。薄墨を用いることで故人を思い、涙が混じって黒色が薄くなったことを示します。毛筆か薄墨の筆ペンで書きましょう。ボールペンやサインペンは簡略化と見なされるため、葬儀の場には不適切です。使用は避けましょう。

ただし、中袋を書くときには、通常の黒いペンを使用しても問題になりません。しかし、こちらにもボールペンは使わないように注意が必要です。

お札を入れるときは「裏向きにそろえる」

中袋にお札を入れる際は、必ず裏向きにそろえます。中袋の金額が記載されている側から見て、お札の反対側、つまり肖像画が見えない形にしていられることがマナーです。二枚以上のお札を入れる際には、すべての向きをそろえる必要があります。

中袋がない場合にも、基本的な包み方は同様です。肖像画が裏側に回るように配慮して包みましょう。また、上下に関しては、肖像画が下向きになるように包むこともマナーであることを覚えておきましょう。

お札は新札を使わない

結婚式では新札を用意しますが、葬儀の場で新札を包むのはマナー違反です。新札には「その日のために用意した」という意思が込められるため、新札を包むと暗に「故人の死を待っていた」ととらえられる恐れがあります。

ただし、ボロボロになったお札を使用することも礼儀に反するため避けましょう。適度に使われたお金が見つからない場合には、新札に折り目を付けて使用してもかまいません。破れたお札を使うよりは、礼儀として正しくなるので覚えておきましょう。

香典の金額の相場

香典は包む金額についても十分配慮しなければなりません。いくらを包むのが礼儀としてふさわしいのかは、故人との関係性に応じて大きく変化するため要注意です。

この項では、香典として包まれる金額の相場を関係性別に紹介します。迷った場合には平均値を取り、少なすぎず多すぎることもない金額の香典を用意しましょう。

親族の場合

親族の場合には、故人との関係性により目安の金額は大きく異なります。たとえば両親の場合には10万円が相場として用いられていますが、兄弟や姉妹の場合には3万円~5万円ほどが相場です。

故人の祖父母にあたる場合には1万円が香典の相場になります。同じくおじ・おばも、1万円を目安としてそろえるとよいでしょう。また、それ以外の親戚の場合も、1万円程度が香典としてふさわしい金額になります。

友人や近所の知り合いの場合

故人と友人・知人という関係性の場合、香典の相場となる金額は5千円です。深い関係性にあったかどうか、あるいは年齢に応じて金額を増やしてもよいでしょう。

反対に、故人が顔見知り程度だった場合や、同級生やクラスメイトだった場合には、3千円が目安です。ただし、葬儀において会食に参加する場合には、どのような関係性にあったとしても、最低でも5千円以上を包むようにしましょう。

職場や仕事関係の場合

故人と仕事の関係で付き合いがある場合、故人が目上の上司という場合の相場は5千円です。勤務先の同僚、あるいは勤務先社員の家族が亡くなった場合の香典も、5千円が相場になります。

一方で部下を亡くした場合、相場は5千円~1万円と若干上がります。また、取引先の関係にある人物が亡くなった際の相場は1万円と考えるとよいでしょう。金額は細かく刻んでも構いませんが、死や苦を連想させる「4」「9」に関連する金額は避けることがマナーです。

香典を渡すときの包み方やタイミング

香典は渡すタイミングも重要です。葬儀に参列した経験が乏しいと、どこで手渡すべきなのか分からず、気づけば取り残されていたという問題も起こりがちです。

また、葬儀場で香典を渡す際には、包み方に関するマナーも確認しておきましょう。参列する前に確認しておくと安心です。

香典を渡すときのふくさの包み方

袋が破れたり、傷ついたり、水引が歪んだりすることを抑えるための包みとして用いられるものがふくさです。必須のアイテムという訳ではありませんが、弔意を示すためにもぜひ用意しておきたい品です。葬儀の際に使用するふくさは、結婚式で使用するものとは適した色が違うため注意しましょう。

開きが左側になるように用意し、表書きが見えるように包みます。お札の向きは裏側ですが、香典袋は表側を向けてふくさに包むようにしましょう。また、右開きは慶事の際のマナーですから、必ず左開きになっているかどうかは重要なマナーです。

香典を渡すタイミング

香典を渡す際には必ずふくさから取り出してください。斎場では、受付の場で香典を手渡すことが通常です。相手から見て表書きがしっかりと読めるように香典の方向を整えたうえで、「この度はご愁傷様です」と言葉を添えましょう。このとき、はっきりとした口調でお悔やみを伝えることは適切ではありません。

もし式の当日に香典が間に合わなかった場合は、後日お伺いを立てた上でご自宅を訪れ、手渡しすることが一般的なマナーです。この際は、可能な限り葬儀を想起させるような服装は避け、平服で訪れた上、長居せずに帰宅するよう心がけましょう。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

香典の袋にはさまざまな種類があり、葬儀のスタイルに合わせて香典袋を選ぶことが重要です。正しい袋が選べたら、マナーを守って金額を包むようにしましょう。

葬儀は参列する人物にとっても、事前の準備を怠ることができません。小さなお葬式では、葬儀に関する様々な相談にお答えできるようにスタッフを配置し、お問い合わせを受け付けています。参列のときの疑問点や不安に感じることがある場合には、ぜひ小さなお葬式までお問い合わせください。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

自筆証書遺言は押印がなければ無効だと判断されてしまうので注意しましょう。ホゥ。