何度かお葬式に参列したことがあっても、葬儀を執り行う側になるとお経をあげる僧侶などへのお布施はどのように手渡したらよいか悩んでいる人も多いのではないでしょうか。お布施は葬儀だけでなくその後の法事や法要でも必要で、どのような宗教であるかに関わらず、封筒に入れて手渡すのが一般的です。

この記事ではお布施の封筒の書き方や注意点などを解説していくので、もしものときに備えてマナーを身につけておきましょう。

<この記事の要点>

・お布施の封筒の表書きは宗教や地域によって異なる

・包んだ金額は旧字体の漢数字で「金〇〇圓也」と書く

・お布施は袱紗や切手盆に乗せて渡し、封を閉じるかどうかはお札の枚数によって判断する

こんな人におすすめ

お布施の封筒の表書き・内袋の書き方を知りたい方

お布施の封筒に関する注意点を知りたい方

お布施以外に用意するお金を知りたい方

お布施の封筒の表書き

僧侶などにお布施を手渡す際に、「どのような封筒を使って何を書けばよいかわからない……」という人も多いのではないでしょうか。お悔やみの意味合いで参列者から遺族に手渡す香典と異なり、お布施の目的は僧侶への感謝を伝えることです。

そのため、原則として水引付きの不祝儀袋は使われません。しかし、宗教や地域によって異なるため、あらかじめ確認しておくようにしましょう。ここでは、お布施の封筒の表書きについて解説していきます。

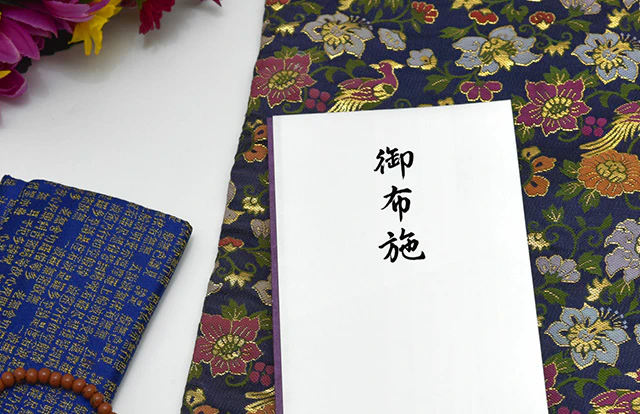

仏教:御布施

お布施の封筒の表書きは宗教によって異なりますが、仏教の場合は上半分に「御布施」、または「お布施」と記入するのが一般的です。下半分には喪家の苗字やフルネーム、または〇〇家と書きます。なお、表書きで名前を書いていれば裏面には不要で、たとえ記入したとしても問題ないでしょう。

最近では「御布施」の部分があらかじめ印刷された封筒が販売されているため、自書に自信がない場合はこちらを利用するのも手段の1つです。なお、仏教で用いる封筒の詳細については後述します。

神道:御礼または御祭祀料

仏教と同様に、神道の場合も神官への感謝を示すものとしてお布施の習慣があります。封筒の上半分には「御礼」や「御祭祀料」、「御祈祷料」、下半分に喪家の苗字や〇〇家と記入するのが一般的です。ただし、仏教と神道ではお布施に使う封筒が異なるので注意しましょう。

封筒は仏教と異なり、黒色か白色の水引、または双銀のものを使うのが一般的です。また、コンビニや文具店で販売されている封筒は蓮の花が描かれている仏教のものが多いので注意が必要です。

キリスト教:御礼・献金など

キリスト教の場合、仏教のようにお布施と呼ばれる習慣がないため、封筒の表書きの上半分には「御礼」や「献金」、下半分に喪主のフルネームを記入するのが一般的です。神父や牧師に対する場合は「御礼」、協会に対する場合は「献金」といったように、お礼を手渡す相手によって表書きが使い分けられています。

なお、カトリックに限っては、封筒の表書きが「御ミサ料」となるので注意しましょう。神父などにお礼を手渡す際には白色の封筒、または奉書紙に包みます。

お布施の封筒の裏面または内袋に書くこと

お布施を包んだ封筒には、表書きだけでなく裏面や内袋にも記入しなければならない項目があります。しかし、「何をどこに記入すればよいかわからない…」という人も多いことでしょう。ここではお布施の封筒の裏面や内袋に記入すべき項目を解説しているので、忘れないようにきちんと把握しておきましょう。

1. 名前・住所

喪主の名前や住所は、封筒の裏面の左側、または内袋に記入しましょう。もともと内袋がない封筒もあるため、その場合は裏面の左側に記入すれば問題ありません。住所だけでなく郵便番号や電話番号もあわせて記入すると、お布施を手渡す相手により丁寧な印象を与えることができます。

また、社葬などで会社からお布施を手渡す場合は、名前の代わりに代表者名を記入します。なお、表書きに名前を記入しない場合は、誰から受け取ったお布施かわからなくなるため、必ず内袋に記入しましょう。

2. 金額

封筒の裏面には金額を記入しないのが一般的ですが、地域によっては必要な場合があるのであらかじめ確認しておくことをおすすめします。内袋には、名前や住所とともに金額の記入が必要です。

場所は住所の右側ですが、金額の記入方法が通常とは異なるので注意しなければなりません。「金〇〇圓也」と記入し、〇〇の部分は数字ではなく旧字体の漢数字を用います。たとえば10,000円の場合は「金壱萬円也」、50,000円の場合は「金伍萬円也」と記入しましょう。

お布施の封筒は閉じるべき?

葬儀の参列者として香典を手渡す場合、会計担当者が作業しやすいように内袋にはのり付けしないのが一般的です。しかし、お布施の封筒の表書きや裏面の書き方は理解できても、「封筒は閉じてよいのか……」と疑問を感じている人も多いのではないでしょうか。

ここではお布施の封筒を閉じるべきか否かについて解説しているので、実際にお布施を手渡すときに備えて少しでも疑問を解消させておきましょう。

封に関するマナーは特にない

お布施を手渡す封筒に関するマナーには、明確なルールがないと言われています。従来は、半紙の中包みに入れたものを奉書紙でさらに包み、水引をかけないのが一般的でした。そのため、のり付けするのは難しいといえます。

しかし、近年は封筒自体が略式化してのり付けできる状態であるものの、特に決まりはありません。あらかじめ「お布施」と印刷された封筒の場合は包みが二重になっているため、のり付けは不要と考えている人も少なくありません。

お札が多い場合は閉じるのがベター

お布施として手渡すお札が多い場合は、封筒を閉じた方がよいといわれています。お布施の金額は地域によって異なりますが、葬儀の場合は15万円程度だといわれています。しかし、戒名料や御膳料の相場は10万円~100万円程度と幅が広がり、これらはお布施と一緒に手渡されるケースがほとんどです。

お札が多い封筒を閉じなかった場合、手渡しにくいこともあります。そのため、お札が多い場合はむしろのり付けし、封筒を閉じた状態で手渡すようにしましょう。なお、御膳料の詳細については後述します。

お布施の封筒に関する注意点

近年は、コンビニや文具店といったさまざまな場所でお布施用の封筒が販売されています。しかし、封筒の種類は多いため、「どの封筒を選べばよいかわからない…」という人も多いのではないでしょうか。

神道やキリスト教で用いる封筒については先述した通りです。ここでは、主に仏教で用いられる封筒に関する注意点を解説していきます。

白い無地の封筒を使う

仏教におけるお布施は、奉書紙にお札を包んで封筒に入れて手渡すのが正式な形だといわれています。奉書紙とは、表面が滑らかな白い和紙のことです。これを包む封筒は、白色の無地を選ぶのが一般的です。

販売されている封筒の中には水引が付いたものもありますが、お布施の場合は必要ありません。また、郵便番号欄があらかじめ印刷されているものも販売されていますが、印刷されていないものを選ぶようにしましょう。

薄墨は使わない

封筒の表書きや裏面に記入する際に、筆ペンを使う人も多いのではないでしょうか。しかし、筆ペンには濃墨と薄墨の2種類があるので注意しましょう。なぜなら、お布施の場合には薄墨は使わないからです。

香典の場合、亡くなった人を悼む涙で墨が薄くなったように見えることから薄墨が使われるのが一般的です。一方でお布施の場合はお礼の意味合いを込めて手渡すものであるため、薄墨を使う必要がありません。そのため、お布施に記入する際には薄墨の筆ペンは使わないようにしましょう。

お札の向きはどうしたらいい?

香典とお布施では使う筆ペンの種類が異なるように、お札を入れる向きも真逆になります。正しいお札の入れ方は、封筒の表書きとお札に印刷されている肖像画が重なるようにすることです。

お布施を受け取った相手が封筒を開けたときに、お札の肖像画がすぐ見えるようにイメージするとわかりやすいのではないでしょうか。また、封筒に入れるお札は旧札や折り目の入ったものではなく、できるだけ新札を準備するようにしましょう。

お布施以外に用意するお金

葬儀や法事で準備するお金は、お布施だけではないこともあるので注意しましょう。先述したように、戒名料や御膳料といったさまざまなお金を準備しなければなりません。また、これらはお布施とは別の封筒にお金を包むため、表書きの記入の仕方が異なります。ここではお布施以外に準備が必要なお金について解説していきます。

交通費

葬儀の際に僧侶を送迎する余裕がない場合、お布施と一緒に交通費を手渡すのが一般的です。表書きは「交通費」ではなく、「お車代」と記入しましょう。ただし、次のような場合は交通費を準備する必要はありません。

・僧侶の送迎ができる場合

・送迎に使う車を喪主側が手配する場合

・僧侶のお寺で葬儀をする場合

また、葬儀が終わった後も納骨や一周忌といった法事のたびに、必要に応じて交通費を準備しなければなりません。

御膳料

葬儀の際に僧侶が会食を欠席する場合、お布施や交通費とは別に御膳料を準備する必要があります。葬儀における会食は亡くなった人を悼むために行われ、僧侶や参列者に対するお礼の意味も込められています。

御膳料の相場は1食あたり5,000円~10,000円程度で、会食に出される料理にあわせた金額を包むように心がけましょう。

白色の無地の封筒で、郵便番号欄があらかじめ印刷されていないものを選び、表書きは上半分に「御膳料」と濃墨で記入します。香典の場合は薄墨なので、混同しないように注意が必要です。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

お布施にはお礼の意味合いが込められており、僧侶や神父とは葬儀だけでなく一周忌や三回忌といった法事で長きに渡るお付き合いとなります。そのため、お布施の金額だけでなくお札を入れる封筒のマナーをきちんと守り、相手に敬意をはらうことが大切です。

また、交通費や御膳料といったお布施以外に準備しなければならないお金もあるため、忘れないようにしましょう。これから葬儀をお考えなら、お気軽に小さなお葬式へご相談ください。知識豊富な専門スタッフが24時間365日サポートします。

私的年金制度は公的年金に上乗せし保険料を支払うと受給できる、任意で加入する年金制度です。ホゥ。