「お布施袋の中袋をどのように記載すればよいかわからない」「お布施を渡すときに失礼がないようにしたい」とお悩みの方もいるのではないでしょうか。

お布施袋の中袋はさまざまな意見があり、どのようにすればよいかわかりにくいものです。お布施袋の中袋はあってもなくてもよいものですが、どちらの場合でも、正しいマナーを守るようにしましょう。

この記事では、お布施袋の中袋を使う場合、どのように記載すればよいか、マナーについても詳しく解説します。この記事を読めば、お布施袋の適切な書き方がわかり、失礼がないようお布施を準備できることでしょう。

<この記事の要点>

・中袋は紙幣を包むための袋であり、中袋で包んだ後に上袋で包むのが正式な作法

・お布施の表には「お布施」または「御布施」と記載し、下段には自分の名前を書く

・中袋には旧字体と呼ばれる漢数字を使って包んだ金額を記す

こんな人におすすめ

お布施の中袋とはどのようなものか知りたい方

お布施袋の中袋の書き方とマナーを知りたい方

法事・法要の費用をおさえる 「お坊さん手配」を知りたい方

お布施の中袋とは?

お布施の中袋がどのようなものか、今ひとつピンとこない人もいるのではないでしょうか。お布施の中袋は、紙幣を包むときに使われるものです。そのため、包むときには適切なマナーを守ることが大切です。まずは、お布施の中袋とはどのようなものか、解説します。

お布施の紙幣を入れる袋のこと

中袋とは、お布施の紙幣を入れる袋です。お札を上袋で直接包むのではなく、中袋で包んだ後、上袋で包みます。かつては奉書紙を使って包む方法が正式な作法でした。この方法が、現在でももっとも丁寧だといわれています。

「僧侶にお布施を渡すときに失礼がないようにしたい」そうお考えであれば、上記に伝えた方法で渡すのが間違いないでしょう。ただし、葬儀やお通夜の場合、奉書紙や半紙を準備する時間がないこともあります。

袋と呼ばれていますが、奉書紙や半紙で包むこともあり、袋状であるとは限りません。封筒の中には中袋として別の封筒がついているものもあるため、そのようなものを使っても大丈夫です。

中袋がない白い封筒でもOK

封筒に付属で中袋がついている場合そのまま使えばよいですが、中袋がある封筒を準備できない場合もあるでしょう。この場合は、中袋がない白い封筒を使っても構いません。奉書紙で包むのがベストではありますが、そうではなくても、マナー違反ではありません。

ただし、よくないのは、中袋がないからと二重で封筒を重ねることです。封筒を重ねるのは「不幸が重なる」という不吉な印象を与えることがあります。なお、中袋は二重の封筒だとはみなされません。そのため、封筒の形をしていても、問題ありません。

お布施袋の中袋の書き方とマナー

お布施袋の中袋には何を書けばよいか、わからない人も多いかもしれません。中袋の書き方はマナーがあり、適切な書き方をすることが大切です。適切なマナーを守らなければ、僧侶に失礼だと思われる可能性もあるでしょう。ここでは、お布施袋の中袋の書き方とマナーについて解説します。

プリンターよりも普通の墨で手書きが無難

僧侶へのお布施は、プリンターではなく、普通の黒の墨で手書きで書くのが無難です。香典とは異なるため、注意が必要です。

香典の場合は、薄墨で書くのが好ましいとされています。これは、「突然の訃報のため墨が準備できなかった」、または「悲しみで墨が薄くなった」ということを伝えるものです。

しかし、お布施は僧侶への感謝を伝えるもので、悲しみなどを伝える必要はありません。葬儀のお布施は不祝儀には該当しないため、普通の墨で書くことがマナーです。香典とお布施は混同してしまいがちですが、間違えないようにしましょう。

中袋は見やすさ重視、ボールペンも可

筆を使ってもきちんと見やすく伝えられる場合は、筆文字のほうが好ましいとされています。しかし、中袋に包む場合は、僧侶にわかりやすく伝わる状態にすることが大切です。そのため、筆を使って書くのが慣れていない人の場合は、ボールペンを使っても失礼にはあたりません。

不慣れな筆で字が読めず、お布施の金額や住所などがわからないほうが、後々で困る可能性があります。そのため、筆文字に自信がある場合は筆で記載し、難しい場合はボールペンを使いましょう。

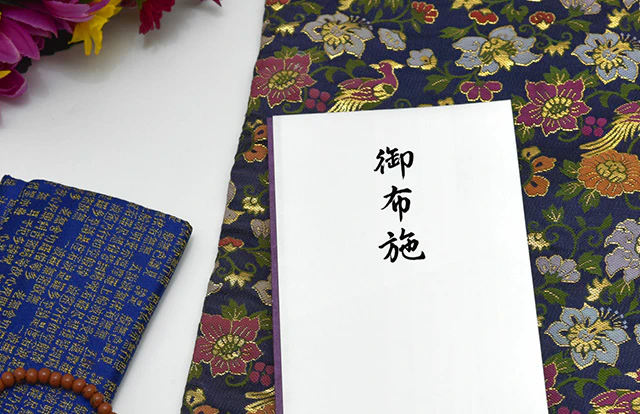

表には縦書きで「お布施」と施主の名前

お布施の表には、縦書きで「お布施」または「御布施」と記載し、下段には自分の名前を記載します。あるいは一家を代表するという形で、名字の後に「家」をつけていても構いません。また、名字のみでも問題ありません。あらかじめ印刷されているものを使っても大丈夫です。

お布施以外に、御膳料やお車代をお渡しする場合は、封筒を別にしてお渡しします。その場合も表の上段には「お車代」「御膳料」と記載し、下段には自分の名前を記載しましょう。なお、封筒にお布施などの記載がある場合、中袋にそのような記載は必要ありません。

表の金額は縦書き、漢数字は旧字体で

お布施としてお渡しする金額は、中袋の表に縦書きで記載します。この場合、頭に「金」をつけ、末には「也」とつけましょう。

また、旧字体で記載することに注意が必要です。1は「壱」、2は「弐」、3は「参」、万は「萬」、円は「圓」と表記します。そのため、包む金額が3万円であれば、「金参萬圓也」と記載しましょう。記載するときは、筆を使います。

中袋の裏面には、施主の住所や氏名を記載します。お寺によってはなくてもよいという場合もありますが、住所や氏名があることで、お寺の方の管理が楽になるでしょう。このとき、住所は裏面の左下に記載します。封筒に金額や住所を記載する項目がすでにある場合、その形式にしたがって記載して構いません。

お札は新札、顔が最初に出るように

お札を入れるときは新札を準備し、封筒から出したときに、表面から顔が最初に出るようにしましょう。なお、香典とは向きが逆になるため、注意が必要です。

「新札はマナー違反ではないか」と思われる方もいるかもしれません。確かに香典の場合は、新札を使うのは好ましくありません。しかし、お布施は僧侶への感謝を伝えるもののため、古いお札は逆に失礼にあたります。

お布施はできれば新札で準備しますが、葬儀のときには準備が間に合わないこともあるでしょう。そのような場合は、新札でなくても構いません。しかし、できるだけきれいな状態のお札を選ぶようにしましょう。

中袋がない場合は糊付け

中袋がどうしても見つけられない場合は、封筒に糊付けしましょう。糊付けについて明確なマナーがあるわけではありません。そのため、糊付けしなくてもマナー違反というわけではありません。

お布施の金額が多い場合、封筒が膨らみ袋の口が閉じられないこともあります。そのような状態の場合は、見た目にもよくないため、留める程度に糊付けしたほうがいいでしょう。

また、お金を扱う袋のため、糊付けするほうがよいという考え方もあります。ただし、地域によっては糊付けしなくてもよい場合もあり、一概にいえません。直接渡す場合は、糊付けしなくてもよい場合もあります。厳密なマナーはないものの、糊付けしたほうが失礼にはあたらない場合が多いでしょう。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

中袋はどのようなものがよいか、書き方はどうするのがよいかなど、ルールがあります。適切なマナーを守って書くことが大切です。しかし、お布施の書き方などは、普段接していないと、どのようにしたらよいかわからないことも多いでしょう。

お布施や葬儀全般に関する疑問がある場合には、ぜひ「小さなお葬式」へお問い合わせください。専門知識を持つスタッフが、お悩みに寄り添い丁寧にアドバイスいたします。

初七日とは故人の命日から7日目に行われる法要のことです。ホゥ。