家族葬は、家族や親族を中心に執り行う葬儀です。故人の遺志を尊重しやすく、近しい間柄の人たちだけでゆったりと故人をしのぶ時間を持てるので、近年家族葬を選ぶ方が増えています。とはいえ、「家族葬は初めて」という方も多いのではないでしょうか。

家族葬を行う側は「どの範囲まで参列者を呼べばよいのか」と悩みがちです。また、参列する側は「家族以外でも参列してよいのか」「家族で執り行う葬儀のマナーやしきたりはあるのか」といった点が心配でしょう。

この記事では、家族葬に参列する前に知っておきたい、参列の判断基準やマナーについて解説します。

<この記事の要点>

・家族葬では、原則遺族側から希望があった場合のみ参列する

・基本的には喪服か礼服を着用し、香典は不要の事が多い

・焼香は故人の宗派に合わせて行う

こんな人におすすめ

家族葬に招待された方

家族葬の参列の判断基準について知りたい方

家族葬のマナーを知りたい方

家族葬の参列者はどこまで?

家族葬では、原則として遺族側からの案内で参列願いがあった場合のみ参列します。

家族葬は、一般の会葬者を招かずに、家族や近親者のみで執り行われます。親しい間柄の知人・友人が参列することもありますが、それは遺族側が希望する場合のみです。そのため、遺族からの案内が無いにもかかわらず参列することは控えましょう。

また、案内される身内の範囲については、場合によって変わります。故人の兄弟や子供といった比較的血縁の近い範囲だけ案内することもあれば、おじ・おば・いとこなども含めて案内することもあります。これは故人の遺志、あるいは喪主の判断で決められることが一般的です。

家族や近親者のみで執り行われるのが一般的

家族葬は、ごく近しい関係者のみで執り行われます。一般的に、家族葬に参列する間柄は以下の通りです。

・家族

・故人の兄弟

・故人の配偶者の父母

・故人の子供の家族

家族や近親者のみで執り行うのが家族葬の特徴であり、一般葬とは大きく異なります。しかし、必ずしも家族や近親者だけで執り行わないといけないわけではありません。

家族葬に誰を呼ぶかのきまりは特になく、故人と関係の深い友人や知人に最後のお別れをしてもらうことも可能です。家族や近親者以外で呼びたい人がいる場合は、参列のお願いをしましょう。

<関連記事>

参列は誰まで?家族葬に呼ぶ範囲と呼ぶ人・呼ばない人へのマナー

家族葬の人数規模

家族葬の参列者は少人数であり、30人以下の規模となることが一般的です。場合によっては、近親者だけで30人近くになってしまうこともあるでしょう。呼びたい人が多すぎると、会場の規模を大きくする必要も出てきます。故人の遺志が確認できている場合は尊重して、最後に会いたいと考えていた方を呼ぶのも1つの方法です。

規模を大きくし過ぎると、葬儀費用を抑えられるという、家族葬を選択するメリットの1つがなくなるかもしれません。事前に家族や近親者の人数を把握し、さらに呼びたい人をリストアップして、最終的に何人になるかを決めましょう。

原則として遺族側から参列願いがあった場合のみ参列する

家族葬は遺族側から参列願いがあった場合だけ参列するのがマナーです。しかし、家族や近親者以外から家族葬に参列したいと申し入れがあった場合、遺族は対応に頭を悩ませるかもしれません。

この場合、家族葬を選択する以上、断っても問題ありません。葬儀前後の対応の負担を軽くするために、家族葬を選択する遺族もいます。参列者への対応に追われて故人との最後の別れの時間を確保できなくなるのを避けるために、家族葬を選択するケースは少なくありません。

また、遺族側から参列を願う場合は、葬儀の日時や場所などを通知するのが一般的です。葬儀だけが故人との別れの場ではありません。葬儀の日時や場所が通知されていない場合は、ほかの場面で故人への感謝の意とお別れを告げるようにしましょう。

家族葬では、近所の人や友人、会社の人は参列を遠慮するのが望ましいでしょう。「家族葬に参列したい」と無理に申し出て、遺族に余計な負担をかけないようにしましょう。最後のお別れを伝えたいという思いもあるかもしれませんが、一般葬ではなく家族葬を選択した遺族の気持ちを考えることも大切です。

訃報連絡に家族葬の案内があれば参列してよい?

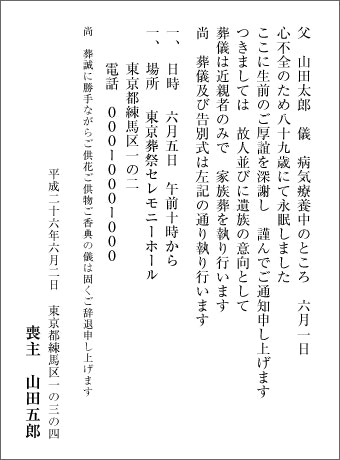

訃報連絡は基本的に、故人が亡くなった事と葬儀の案内が記載されています。

遺族側からの訃報連絡を直接、または電話で受けたのであれば、参列してもよいかどうかを悩む事はないでしょう。また、書面で訃報連絡を受けた場合、故人が亡くなった事と葬儀の案内が記載されていれば、参列願いと受け取り、参列しても問題ありません。

一方で判断に迷うのは、故人が亡くなった事を伝える記載はあるものの、葬儀の案内がないケースです。この場合、参列辞退のお願いについての記載があれば、参列は控えましょう。

また、明確に参列辞退のお願いがない場合も、葬儀の案内がなければ参列は控えたほうが賢明です。

訃報連絡とは?

遺族や親族、友人知人に訃報を知らせることを、訃報連絡といいます。電話で訃報連絡をする際は、先方が起きていると予想される時間帯にかけましょう。メールやSNSでは読まれない可能性もあるので、電話で直接伝えるほうが確実です。

参列してほしい方への訃報連絡は、故人の名前・葬儀の形態や宗派・喪主の名前・通夜や葬儀の日時や場所をお知らせします。

家族葬の場合、葬儀への参列をお願いしない方々には、文書によって訃報連絡を行うことが一般的です。その際には、参列お断りの記載や、葬儀場の日時や場所を記載しないといった対応により、一般参列する方をお断りする意味をもたせます。

参列をお願いしたい方に対しての訃報連絡と、参列をお断りしたい方に対しての訃報連絡は、内容が異なります。訃報連絡を受けた方は、連絡内容から遺族側の意向を察して、どのような行動をとるか判断しましょう。

判断に迷う場合

訃報連絡の際に、遺族側から直接参列のお願いがあった場合は参列して問題ありません。一方で、生前の故人と関係が深かった場合、遺族側に申し入れをして参列するか判断に迷う場合もあるでしょう。

その場合、葬儀の日時や場所について口頭で伝えられるか、あるいは書面に記載があるかに注目しましょう。何も伝えられていない、あるいは書面に葬儀の詳細が記載されていない場合は、遺族側が参列をお断りしていると判断して問題ありません。

悪気はなくとも、遺族側が意図していない参列希望は、遺族が頭を悩ませる原因になる可能性があります。家族葬において、ひとりの申し入れを受け入れてしまうと、参列をお断りしたそのほかの方々へ正当な説明がしにくくなります。

焼香は葬儀後であっても訪問して行うことができます。とはいえ、遺族側から家族葬に参列してほしい意思表示がない限り、遠慮するのがマナーです。

小さなお葬式で葬儀場をさがす

家族葬に参列する場合のマナー

家族葬に初めて参列する方にとって、事前に確認しておきたいのが家族葬のマナーです。一般的な葬儀と同様に、家族葬においても、参列者の服装や香典の用意、帰り際の挨拶などのマナーが存在します。

ここからは、家族葬へ参列する場合に心がけたいマナーについて1つずつ解説します。

服装

葬儀では、基本的には喪服あるいは礼服を着用します。男性の場合、シングルあるいはダブルのブラックスーツを着用しましょう。シャツは白で、ネクタイ・靴下・靴は全て黒で統一します。

女性の場合、黒のワンピースやアンサンブル、スーツなどを着用します。肌の露出は控え、靴・ストッキング・バッグなどは全て黒に統一しましょう。

子供の場合は学校指定の制服があれば制服を着用します。制服がない場合はカジュアル過ぎるものは避け、落ち着いた服を選びましょう。

<関連記事>

お通夜の服装マナー|男性・女性・子ども

香典の用意について

家族葬の場合、一般の葬儀とは違って香典を辞退されることが多いでしょう。その場合は、参列者側は香典を用意する必要がありません。

連絡を受けた段階で香典や供花を辞退する旨を伝えられたのであれば、素直に従いましょう。よかれと思って用意しても、香典返しで遺族に負担をかけてしまいます。香典等について何も言われなかった場合は、念のため香典を用意しておきましょう。

香典の金額は、故人との関係性や自身の年齢によって変わります。知人・友人として参列する場合、5,000円~1万円程度であることが多いでしょう。この金額はあくまでも目安であり、より深い関係であればこれ以上包んでも問題はありません。

<関連記事>

家族葬の香典はどうする?金額の目安やマナーについても紹介

お悔やみの言葉

家族葬の場合は受付がないこともあり、受付でお悔やみの言葉を述べることができない場合もあります。その時は、遺族に対して直接お悔やみの言葉をかけます。

本来はマナーとして正しくありませんが、親しい間柄であるということから、そのような細かい部分に関しては問われません。

ただし、忌み言葉などに関しては同じく気をつけるようにしましょう。

| 忌み言葉 | 理由 |

| 重ねる・重ね重ね・再三・くれぐれも | 不幸が重なる事を意味するため |

| また・たびたび・しばしば・ますます | 不幸が再び来ることを意味するため |

| 死ぬ・死亡・九・四 | 「苦しむ」「死」を直接連想させるため |

焼香のしかた

焼香は宗派・宗旨によって作法が異なるので、故人の宗派に合わせることが賢明です。やり方がわからない場合は前の人に習って行うとよいでしょう。詳しくは、焼香のやり方についての記事で解説しています。

<関連記事>

【動画で解説】もう迷わない焼香のやり方・マナー

家族葬に参列しない場合のマナー

家族葬の場合、遺族側から参列してほしい意思表示がない限り参列しないのがマナーです。家族葬に参列しない場合の適切な対応も覚えておくとよいでしょう。知らず知らずのうちにマナー違反となる行動をとってしまうかもしれません。よかれと思った行動であっても、結果的に遺族側を困らせないように気をつけましょう。

供花について

家族葬に参列できない場合は、遺族側の負担とならない配慮をするのが大切です。供花を贈るとお返しが必要になり、遺族の負担増加につながります。

そのため、遺族側が「供花を辞退する」と明記している場合は贈らないことが賢明です。はっきりと書かれていない場合も、供花を贈ってもよいか事前に確認しておきましょう。

参列者側が遺族の負担を考えて「お返しは必要ない」として贈った場合でも、遺族側としては言葉通り受け取ることは難しいでしょう。

お返しの必要性が生まれると、遺族にとっては金銭的な負担のみならず、故人とお別れをする貴重な時間を対応に費やすことになってしまいます。遺族側の気持ちを最優先に考えて行動するようにしましょう。

香典について

家族葬に参列できないのであれば、せめて香典だけでも渡したいと考える人もいるでしょう。しかし、訃報連絡の際に香典を辞退することを伝えられたり、書面に香典辞退が記載されていたりする場合は控えるのがマナーです。遺族側は、香典を受け取る以上、香典返しをしなければならないからです。

遺族が香典を辞退しているかどうか分からない場合も、慎重に判断しましょう。遺族が香典を受けつけているかを事前に確認したうえで、家族葬に参列する方に代理で渡してもらうか、後から弔問するのがおすすめです。また、郵送するのもよいでしょう。

香典の確認をする際には、まずは「迷惑でなければ」と伝えるようにしましょう。遺族側の状況を優先するために、問い合わせはお伺いする形で行いましょう。

遺族側が本心では断りたいと思っていても、参列者側が香典を渡したいと強く申し出ると断りにくくなってしまいます。遺族側の状況や考えを優先してもらうためには、一歩引いて伝えることが大切です。

小さなお葬式で葬儀場をさがす

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。※2024年4月 自社調べ

まとめ

家族葬は、遺族や近親者のみを参列者として執り行われるのが一般的です。しかし執り行うのも参列するのも初めてという方も多く見られます。

参列側となる場合、参列の案内が届いていないときは参列を避けましょう。勝手に参列をすると遺族に迷惑をかける可能性があります。案内が届いて参列をすると決めた場合は、家族葬の流れや正しい作法、マナーなどを事前に知っておくと安心です。

初めて家族葬を執り行う遺族側は、式場や祭壇の手配、葬儀の内容などについて心配な点や不明な点が多いでしょう。その際は、プロがサポートする家族葬サービスがおすすめです。小さなお葬式では、家族葬に詳しい専門のスタッフが年中無休でサポートしております。まずはお気軽にご相談ください。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

四十九日法要は、故人が亡くなってから48日目に執り行います。ホゥ。