お布施に水引を付けるべきかどうか、悩んだことがある方もいるのではないでしょうか。水引には多くの種類があり、マナーもそれぞれ異なります。また、お布施を包むときにどんな袋を選ぶべきか、書き方はどうすればいいのか悩んでしまい、つい手が止まってしまった経験がある方も多いでしょう。

今回は、水引の種類やお札の包み方など、お布施に関するマナーについて詳しく解説します。お布施を用意するのは難しいことと感じている人は、ぜひ参考にしてみてください。

<この記事の要点>

・地域によってはお布施に水引を付けることもある

・表書きは袋の上部に「お布施」と記載する

・お布施は僧侶に渡す謝礼なので、濃墨を使って表書きを書く

こんな人におすすめ

お布施に水引は必要かどうか知りたい方

お布施袋の水引の種類について知りたい方

お布施袋のマナーについて知りたい方

お布施に水引は必要か?

お坊さんにお布施を渡すとき、水引を付けるべきかどうかは迷いがちです。冠婚葬祭ではなく、法要などで渡すものなので、お布施はどのように扱うべきなのか悩みどころといえます。

また、どの結び方を選べばいいのか分からないという場合もあるでしょう。ここでは水引の結び方の種類と、水引が必要かどうかについて解説します。

お布施に水引は必要ない

不祝儀に対してのものではなく、お寺の僧侶に対してお礼の意味合いで渡すものなので、一般的にお布施に水引は不要です。ただし、独自の風習で水引を使用する地域もあるので、あらかじめ自分の地域がどのようなルールになっているのか確認しておくと安心でしょう。

水引は贈り物やご祝儀袋などの上から付けられる、紙をより合わせた飾り紐のことを指しています。お清めの効果があるとされていることから、冠婚葬祭のさまざまな場面で使用されます。封印されていることを保証する、悪いものを退ける、人と人を結ぶなどの意味を持っています。

お布施の水引の結び方

水引の結び方でもっともよく用いられるのは、あわじ結びと蝶結びの2種類です。一度結ぶとほどくことが難しいあわじ結びは、法事や結婚式などの一度だけしか行われないお祝いごとや弔事に使われます。結び目が鮑の形をしており、縁起がよいとされています。

一方、蝶の形をした結び目のものが蝶結びと呼ばれています。蝶結びはあわじ結びに比べてほどけやすいので、入学や出産など複数回繰り返しても縁起がよい慶事にしか使いません。法事や結婚式の際に蝶結びの水引を贈ることはマナー違反とされているので、必ずあわじ結びを使うように注意しましょう。

お布施袋の水引の種類

水引は色によって使用するシチュエーションが異なり、法要の種類や地域によってもお布施袋に使用する水引は変わってきます。また、無地のものにも中袋がついたタイプや、包む金額によってグレードの高い袋を使うこともあります。

間違ったお布施袋を選んでしまわないように事前にしっかりと確認して、適切なものを選ぶことが大切です。

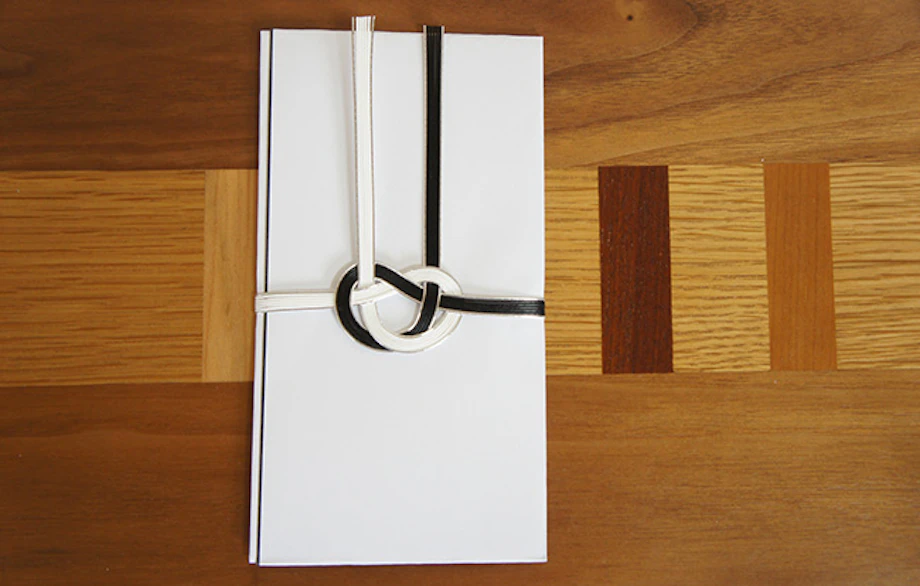

水引なしの無地の封筒

「お布施」という文字が印字されているだけのシンプルな封筒型の袋です。水引は付属していないタイプで、あらゆる場面で使用できるので、どのお布施袋を使えば良いのか分からない場合はこの袋を使うと失敗しません。

もし印字されたものが手元にない場合は、事前に準備した白無地の封筒に「お布施」と墨で記載して使うこともできます。少し値が張るものだと中袋がついていたり、装飾が入っていたりする豪華なタイプのお布施袋もあります。

黒と白の水引

不幸があったときに使われるのが黒と白の水引です。全国で広く使われており、市販されている弔事用の香典袋なども黒と白の水引があしらわれているケースが一般的です。通常は葬祭のときに使用されますが、この袋を用いてお布施を包む慣習がある地域も一部にはあります。

ただし、弔事に限定される場合が多く、四十九日を過ぎると使われなくなることも多いため、お寺に確認できないときは水引のない無地のお布施袋を使うようにすると安心です。

黄色と白の水引

関西地方特有の水引で、主に法事の際に用いられますが、お布施袋に使われることもあります。ただし、一般的には一周忌以降になるまで使用せず、四十九日までは全国的に使われている黒と白のタイプの袋が必要になるので間違えないように注意しましょう。

関西で黄色と白の水引を使うようになったのは、古い時代に皇室に対して献上する赤白の水引が黒白の水引と見分けにくく、お祝いごとと不祝儀を分かりやすくするためだと言われています。

双銀の水引

双銀の水引は通夜、葬儀などの弔事の際に渡す香典や、遺族に包む御仏前などに使用されます。用途は黒白の水引とほぼ同じですが、包む金額が大きくなる場合に双銀の水引を用いるケースが多いです。5万円から数十万円にのぼるお布施を包む場合は、双銀の水引を使用すると良いでしょう。

また、神道の玉串料や御神前などの香典として用いられる場合もあります。宗派によって水引の色が異なる場合もあるので、不安であれば事前にお寺に確認しておくと安心です。

中袋があるお布施袋

お札を一度中袋に包むことで、中身が見えないようにして丁寧な印象を与えることができます。半紙を使うケースもありますが、最初から内側に中袋が付属している市販品も販売されているので、購入したものを使っても構いません。

お坊さんに対する感謝を表すために包むお布施は、可能な限り中袋がついたものを使って丁寧に包むことをおすすめします。金額によって選ぶ袋の厚みも変わってくるので、事前にどの袋を用意しなければならないのか確認しておくことが大切です。

奉書紙で包む

本来、正式なマナーとされる方法です。文房具店やECサイトなどでも手に入るので、現在では手軽に手に入れることができるでしょう。

奉書紙を使用するときは中包みをして、お金を直接包むことは避けた方が無難です。「中包み」とは、半紙を使ってお札を包むことで、贈るお札が外から見えないように目隠しする役割を果たします。ただし、中袋が付属しているときは半紙を使わずに、中袋にお札を収めてから奉書紙で包むようにするのがマナーです。

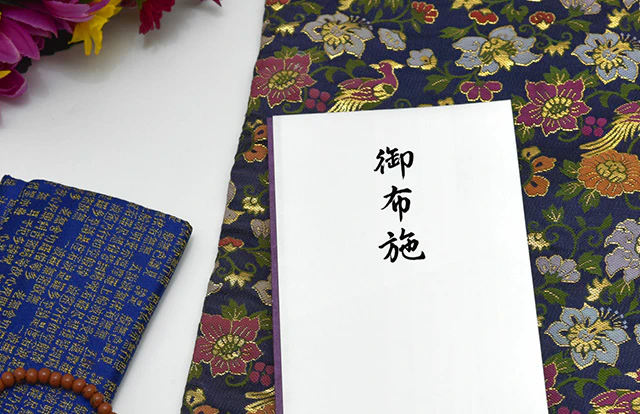

お布施袋の書き方

表書きには漢字で袋の上部に「お布施」と記入します。お布施袋の模様の有無や水引の色にかかわらず、この作法はすべて共通になります。袋の下部にはお布施を渡す相手の名前を書き込みましょう。このとき、フルネームか苗字だけのどちらか一方を選んで記入するようにします。御車料や御前料の場合も、記載の仕方は同様です。

もし中袋が付いていないのであれば、袋の裏面に住所と氏名、電話番号、包む金額を明記しておくと丁寧な印象になります。金額の記入は本来必須ではありませんが、お寺の経理処理の関係で、書いておくと先方のためにも親切です。中袋が付いている場合は、中袋の表面に金額を記入し、裏面に住所と氏名、電話番号を書き添えます。

お布施袋のマナー

お札の向きや入れ方、金額の記入の仕方、表書きに使用する墨の濃さなど、お布施袋には他にも細かいマナーがいくつかあります。

ここではお布施を渡す前に確認しておきたい5つのマナーを紹介します。お布施はお坊さんへのお礼として包むお金なので、失礼にあたらないように、しっかりとマナーを守って用意することが大切です。

お札を表向きで入れる

お札は表面に肖像画が見える形にして入れるようにしましょう。お札の額面の数字が左上に来て、福沢諭吉が上を向いているようなイメージです。裏返しにしてしまうと不祝儀を表すので、間違えないようにすることが大切です。

また、中に入れるお札は新札を使います。香典の場合は「不幸に対して準備していた」とみなされてしまうため、新札を使うとマナー違反ですが、お布施は「しっかりと準備していました」とお寺の方に示すため、新札を用意することが望ましいです。

お札の方向をそろえる

複数枚のお札をお布施袋に入れる場合は、すべてのお札を一方向に揃えるのがマナーです。1枚だけ裏返しになっていたり、上下を逆にしてしまったりすることがないように注意が必要です。

また、上包み、中袋、お札がすべて表向きになっていることを確認してください。裏面も同様の向きになっているのが正しい状態です。

濃墨の筆ペンを使用する

お布施の表書きは濃墨を使用して毛筆で記入することが理想とされています。そのため、手軽に手に入る筆ペンを使うと便利です。濃墨用と薄墨用の2種類がありますが、薄墨用は弔事に使用するための筆ペンなので、誤って使わないように注意しましょう。

弔事の際に香典の表書きをうす墨で記すのは、「故人の急な不幸に墨を十分に磨る余裕もなく慌てて駆けつけた」という気持ちを表すためのものなので、弔事にあたらないお布施を薄墨で書く必要はありません。

金額を大字(旧字体)で書く

しっかりと大きな字で額面を記すようにしましょう。中袋付きのタイプは「金」とあらかじめ印字されていることも多いですが、何も書かれていない場合は中袋の上部に「金」と書き、その下に包む金額を記入します。金額は算用数字ではなく、漢数字で記入するのがマナーです。

金額を書き込んだら、最後に「圓也」と書いて締めます。たとえば5万円の場合なら、「金伍萬圓也」となります。漢数字も通常の字体と違っているものがあるので、よく確認することが大切です。

法要によってお布施袋を変える

毎回同じものを使わずに、法要によって異なる袋を使うようにしましょう。包む金額とお布施袋の大きさのバランスが取れた状態になっていることが大切なので、時と場合によって適切なお布施袋を選ぶ必要があります。

包む金額が大きいときは中袋にも余裕があって上包みも見栄えが良い立派なものを選ぶと良いでしょう。三回忌を過ぎているような、額面もそれほど大きくない法要であれば、簡素な封筒タイプで十分な場合もあります。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

水引やお布施袋には多用な種類があるため、自分が渡すお布施に対してどの水引やお布施袋が適切なのかを確認し、マナーを守って渡すことができるように事前の準備が大切です。

小さなお葬式では、決まった金額のお布施で僧侶を手配するなど、さまざまなプランやサービスをご用意しています。特定のお寺とお付き合いがない場合でも安心して葬儀のお勤めをお願いできますので、葬儀や法要をお考えの際は、ぜひ小さなお葬式にご相談ください。

直葬とは、通夜式や告別式などの式をはぶき、火葬のみを行う葬儀のことです。ホゥ。