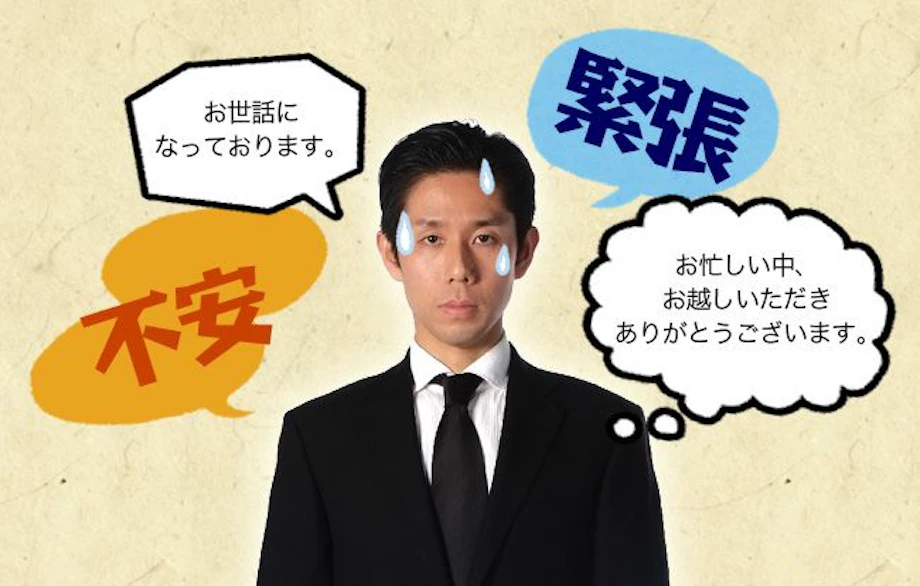

葬儀の喪主は、お葬式全体の決め事をするだけでなく、様々な場面において挨拶を行うことになります。通夜での挨拶は、故人への想いや、参列者への感謝の気持ちを伝える大切なことです。

この記事では、喪主となる方が通夜の挨拶で伝えること、知っておきたいマナー、場面ごとの文例をご紹介します。葬儀全体の流れについても、あわせて理解を深めておきましょう。

<この記事の要点>

・喪主の通夜挨拶では参列へのお礼や故人への思いを伝える

・通夜の挨拶では忌み言葉や重ね言葉を使わないのがマナー

・通夜の挨拶をするときは、事前に練習しておくと安心

こんな人におすすめ

喪主を務める予定の方

喪主の挨拶の文例を知りたい方

喪主が挨拶をする場面について知りたい方

通夜の挨拶で伝えること

ご僧侶の読経と参列者の焼香が終わると、喪主から参列者に向けて挨拶を行います。通夜の挨拶では、参列していただいたことに対するお礼や、翌日に行う葬儀・告別式の開始時間、会食(通夜ぶるまい)の案内をします。

<関連記事>

お通夜の所要時間とは?当日の流れや注意したいマナーを解説

挨拶時のマナー(動画あり)

参考動画:喪主の挨拶の作法(やり方)・マナー【小さなお葬式 公式】 動画が見られない場合はこちら

まずは動画を見て、挨拶の際の全体の流れとマナーをイメージしてみてください。また、うまく挨拶ができるようにいくつかのポイントをご紹介します。

忌み言葉・重ね言葉を使わない

挨拶で気をつけなければいけないのは、忌み言葉(いみことば)です。忌み言葉とは、葬儀の場で使ってしまうと失礼にあたる言葉です。また、繰り返しとなる重ね言葉(かさねことば)も使ってはいけないとされています。

| 忌み言葉・重ね言葉 | 理由 |

| 重ねる、重ね重ね、再三、くれぐれも | 不幸が重なる事を意味するため |

| また、たびたび、しばしば、ますます | 不幸が再び来ることを意味するため |

| 死ぬ、死亡、九、四 | 「苦しむ」「死」を直接連想させるため |

メモを見ながらでも問題ない

挨拶は全て覚えなければいけない、と思っている方も多いかと思いますが、故人に対する想い、参列者に対する感謝を伝えることが目的なので、メモを見ながらでも問題ありません。メモを持たずに挨拶に臨むと、言葉に詰まり、正しくない言葉使いをしてしまい、式の進行を妨げてしまうかもしれません。

簡潔にまとめることを第一に

挨拶は簡潔に、葬儀の挨拶は3分程度に収めるのがよいでしょう。ただし、逆に短すぎるのも失礼となるため避けましょう。

通夜での挨拶文例

通夜では、挨拶をしなければならない場面がいくつかありますので、それぞれの状況に合わせた文例をご紹介します。文例を参考にしていただければ、簡単に挨拶文を作ることができるはずです。

ご僧侶への挨拶

■ご僧侶へ逝去の連絡をする時

お世話になっております。○○町の○○でございます。先程主人の○○が亡くなりまして、ただいま自宅へと連れ戻りました。ご住職様に枕経をお願いしたいと思うのですが、ご都合のほういかがでしょうか。

■ご僧侶が枕勤めに来られた時

枕勤め(まくらづとめ)とは、ご遺体を病院から安置先へ搬送した後に、安置した故人のそばで枕経(まくらきょう)を読んでいただく儀式のことです。

お忙しい中、ご足労いただきありがとうございます。○○もさぞ安心していることかと思います。不慣れではありますが、ご指導お願いいたします。では、よろしくお願いいたします。

ご僧侶に枕経を依頼する際は、こちらの記事を参考にしてください。

■ご僧侶が通夜に来られた時

お忙しい中、お越しいただきありがとうございます。予定通り始めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

■通夜での読経後にお布施を渡す時

本日はご多用のところ、大変丁寧なお勤めを賜り、誠にありがとうございました。お陰様で、無事通夜を執り行うことができました。どうぞお納めください。

<関連記事>

枕経を依頼する際の流れとマナー

お手伝いの方や弔問客への挨拶

■世話役・お手伝いの方への挨拶

本日はお世話になります。至らぬ点などありましたら遠慮なくおっしゃってください。わからないことだらけなのでご迷惑をおかけすることもあると思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。

■弔問客に対する挨拶

お忙しいところ、お越しいただきありがとうございます。生前は大変お世話になりました。○日○時に息を引き取りましたが、お陰様で大変安らかな最期でございました。

■通夜振る舞い開式の挨拶

本日はご多用のなか、ご丁寧にお悔やみをくださいましてありがとうございました。また、○○の存命中には格別のご厚情(こうじょう)を賜りまして、厚く御礼申し上げます。○○も皆様に見守られまして、喜んでいることかと思います。なお、明日の葬儀は○時から執り行う予定でございます。なにとぞよろしくお願い申し上げます。

ささやかではありますが、別室に粗茶など用意しております。どうぞ召し上りながら、故人の思い出話などお聞かせいただければ幸いです。

それでは、本日は誠にありがとうございました。

■通夜振る舞い閉式の挨拶

本日はご多用のなか、お越しいただき誠にありがとうございました。おかげをもちまして、滞り無く通夜を終えさせていただくことができました。

もう夜も更けてまいりました。後は家族で見守りますので、どうぞご自由にお引き取りくださいませ。本日は、誠にありがとうございました。

通夜では挨拶をしなければいけない場面が多く、事前に何を話すかを考えておく必要がありますが、挨拶は感謝の気持ちを伝えるものであり、それほど難しくはないはずです。

今回ご紹介した文例はそのままでも使うことができますが、ご自身の状況に合わせてアレンジをすることで、より相応しい挨拶になります。故人をきちんと見送るためにも、しっかりとした挨拶ができるように準備をしておきましょう。

喪主が通夜で挨拶を成功させるために必要な準備

喪主として挨拶するときは、最後までよどみなく終えたいものです。ぶっつけ本番ではなく、しっかりと事前に練習しておきましょう。できれば、人前で実際に声を出して練習しておくと安心です。原稿もほかの人に見てもらい、気になる点がないか聞いておきます。通夜で挨拶する際に、注意したい点をみていきましょう。

挨拶の練習

喪主として挨拶する場合は、できるだけ事前に練習しておきたいものです。用意した原稿を自分で何度か読みかえすのはもちろん、家族など、誰かに聞いてもらいながら練習します。

最初から最後まで言葉をはっきり、途中でつかえないことが重要です。本番でも原稿を見ながらで問題ありませんから、すべて暗記する必要はありません。原稿の字面のみ追うのではなく、内容を理解して気持ちが伝わるように読みあげましょう。

<関連記事>

喪主の挨拶でカンペを見ても問題ない?挨拶文の書き方や例文を紹介

当日の流れをシミュレーションする

挨拶だけでなく、通夜の一連の流れも頭の中でシミュレーションしてよく理解しておく必ことが必要です。全体の進行の流れをただ追うのではなく、意味を理解しながらインプットしましょう。

喪主は挨拶に限らず、通夜全体を取り仕切ります。サポートしてくれる人や参列者への気づかいも重要なので、通夜の最中なにかと緊張することが多いものです。全体の流れをしっかりと把握しておけば、当日の進行や挨拶の自信へとつながります。

挨拶の内容を一度誰かに見てもらう

挨拶は人前で練習することが重要だと述べましたが、挨拶の原稿も誰かに見てもらいましょう。できれば一人ではなく、複数の人に見てもらうのがおすすめです。

文面を客観的に見てもらい、「おかしい」あるいは「こうしたほうがいいのでは」といった意見は積極的に取り入れるようにします。特にこうした挨拶に慣れていない場合は、何度も葬儀の経験がある人に見てもらって意見をもらいましょう。

挨拶をする際の服装

喪主でも通夜の場合は略式で問題ありません。男性は黒のスーツに白のワイシャツ、黒のネクタイと靴下を着用します。和装の場合は、黒っぽい無地の着物に一つ紋か三つ紋の羽織、袴を準備しましょう。女性の場合は黒のワンピースかツーピースです。和装のときは黒の無地か地味な無地の着物で参列します。

喪主は親族を代表し、参列者に感謝を伝える立場です。服装は略式でも着崩すことのないように努めましょう。

通夜の挨拶以外に喪主が知っておくべき情報

通夜や葬儀で喪主が行うことは、挨拶だけではありません。喪主の役割は通夜や葬儀の準備から始まり、式全体を取り仕切る必要もあります。参列者にはいろいろな事情の人がいますから、失礼のないようにするためには細やかな配慮が重要です。滞りなく式を進行するため、挨拶以外に喪主が知っておきたいことをご説明していきます。

通夜の出席者数

通夜は、故人が亡くなってからすぐに開催されることも珍しくありません。先に案内状を発送することが多い葬儀に比べ、出席者数を把握しづらいことも多くあります。しかし、出席者の人数が分からないと、式を進めていいのか、まだ待っていた方がいいのか判断しづらく、進行が滞ってしまうかもしれません。

夜間に行われることもあり、参列者が遅くまで来場することもあるでしょう。一方で、焼香を済ませた人は先に帰ることもあります。参加者の人数があらかじめわかっていれば、そのような状況も鑑みながら挨拶や進行のタイミングを計りやすくなるでしょう。

葬儀のプラン

葬儀社には祭壇や棺の種類、通夜や葬儀を行うのかなどによって、さまざまなプランがあります。生前から相談できる葬儀社もあるので、自分の希望を家族や親族で話し合って決めておくことも可能です。

最近では一般葬だけではなく、小規模な家族葬など、葬儀も多様化しています。ふさわしい葬儀が行えるよう、プランの内容や予算をしっかり吟味しましょう。

<関連記事>

葬儀の種類一覧|あなたに合った葬儀形式は?

葬儀場へのアクセス

葬儀場へのアクセスを把握することも大切です。参列者に高齢の人が多かったり、交通手段が不便な場所だったりする場合、送迎の手配が必要になるかもしれません。故人の近所の参列者が多いときは、希望者が乗りあえるように送迎を準備することもあります。車で来場する方が多い場所なら、駐車場が十分かのチェックも必要です。

忙しいなか時間を割いてくれる参列者に不便がないよう、葬儀場がどんな場所にあるのかは事前に確認しておきましょう。

故人の宗教

故人が信仰していた宗教・宗派により、葬儀の対応も異なります。儀式を行うのは仏教であれば僧侶、神式なら神職、キリスト教では聖職者です。必要な道具や祭壇もそれぞれに合わせて準備します。

故人の信仰が仏教であることはわかっていても、宗派までは分からないことも多いでしょう。仏教の場合は宗派も多く、葬儀にもこまかな違いがあります。普段話すことが少ない話題なので、葬儀の希望などを相談するときなどに一緒に確認しておくと安心です。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

喪主として通夜の挨拶にのぞむ際は、厳粛な雰囲気を壊さないようによどみなく挨拶を行います。そのためには事前に十分原稿を練り、口頭で練習しておきましょう。できれば人前で練習し、原稿もほかの人に見てもらいます。

喪主が通夜や葬儀で果たす役割は、挨拶だけではありません。葬儀の規模やプランを決めることから、参列者数の把握、会葬の御礼や食事の手配など多岐にわたります。つつがなく葬儀を行いたいという方は、ぜひ家族葬や一日葬の経験豊富な小さなお葬式にご相談ください。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

よくある質問

代読はありなの?

通夜と葬儀で喪主が挨拶するタイミングは?

最初は喪主に挨拶をしないといけないの?

通夜の際はお酒を飲んでも大丈夫なの?

会社として通夜のお礼は必要なの?

通夜に出てくる食事で注意すべきことは?

包む香典の金額は、故人・遺族との関係の深さ、年齢や社会的な立場で異なります。ホゥ。