近しい人の訃報というものは、意図しないタイミングで訪れるものです。そのような時に何を準備するべきか、悩まれる方も多いでしょう。

この記事では葬儀の際に必要となる封筒について解説します。その種類や書き方は、宗教や用途によって異なるのが特徴です。

また香典と葬儀全般にかかる金額についても紹介します。葬儀費用は、形式によって大きく異なるものです。様々なケースを想定して解説していますので、ぜひ最後までお読みください。

<この記事の要点>

・不祝儀袋とは葬儀で香典などを入れる際に使われ、水引が結ばれた封筒を指す

・供物料・供花料を包む際にも不祝儀袋が使われ、表書きは「御供物料」「御花代」と記入する

・親族の場合の香典費用は5,000円~10万円が相場

こんな人におすすめ

お葬式に参列予定の方

香典を用意しようと考えている方

香典等のお金を入れる封筒について知りたい方

葬儀で必要な封筒は不祝儀袋

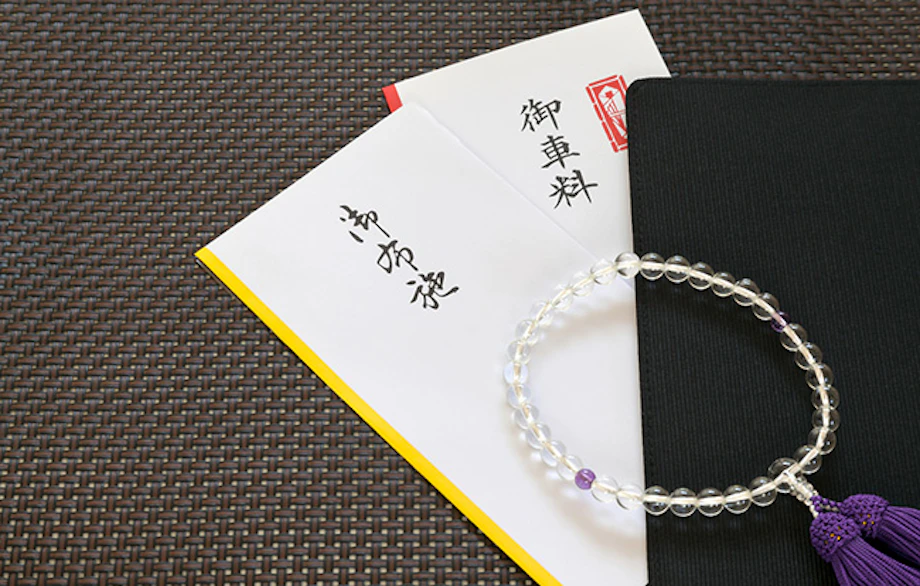

葬儀で香典などを入れる際に使用する封筒を「不祝儀袋(ぶしゅうぎぶくろ)」と言います。水引が結ばれた封筒で、一般的には香典袋と同義に扱われることが多いです。

用途としては通夜や告別式だけでなく、法事などにも使われます。表書きも参列する儀式によって、書き方を変えることが必要です。

不祝儀袋には中袋があり、そこにお札の向きをそろえて、肖像が印刷されている面が見えるように入れます。お札は新札を入れるのは厳禁ですが、あまりに古いお札も避けるべきです。比較的新しいお札に折り目をつけて入れるのがおすすめです。

また弔事の際に使う封筒なので、のしをつけてはいけません。表書きは封筒に直接書くようにしてください。

不祝儀袋の種類と書き方

一言で「不祝儀袋」といっても、用途や宗教によって様々な種類があります。日常で使うものではないため、分かりづらいと感じる方も多いのではないでしょうか。

ここではそれぞれの宗教と用途別に、書き方や形式について解説します。参列される葬儀の宗派や包む金品の内容によって、正しい封筒の使い方ができるよう参考にしてください。

1. 仏教の香典袋

国内で行われる葬儀の中で、もっとも多いのが仏教による形式です。仏教の中でも複数の宗派があり、使われる不祝儀袋も異なっています。

不祝儀袋に書かれるもっとも一般的な表書きは「御霊前」です。しかしながら浄土真宗や曹洞宗は「御仏前」と書くので、事前にわかっている場合は気をつけましょう。また、宗派がわからない場合は「御香典」と書くのが無難です。

水引は結び切りで、金額に応じて以下のように使い分けるのが一般的です。

| 金額 | 水引 |

| 3,000円~5,000円 | 印刷されている略式 |

| 5,000円~1万円 | 藍銀の印刷 |

| 1万円~3万円 | 実際の黒白の水引 |

| 3万円以上 | 実際の双銀の水引 |

2. 神道の香典袋

神道の場合は、一般的な仏教の形式と共通点が多いです。表書きは「御玉串料」や「御榊料」と書くこともありますが、仏教と同じ「御霊前」と書くこともできます。また、逝去後50日以降は「御神前」という表書きとなるので注意しましょう。

香典袋は白い無地の封筒を使いましょう。蓮の絵柄があるものが売られていますが、こちらは使わないほうが無難です。

水引は以下の種類のものを使用します。

・黒白

・黃白

・双銀

・双白

ただし一年祭以降は黒白を使ってはいけないので、注意してください。結び方は「結び切り」と「あわじ結び」の2種類です。

3. キリスト教の香典袋

キリスト教の香典袋には、水引が使われないのが特徴です。封筒は無地のものか、十字架や白いユリの花が印刷されているものを選びましょう。

表書きは一般的なものとして、以下の3種類があります。

・御花料

・御花代

・献花料

キリスト教には「カトリック」と「プロテスタント」という2つの宗派があります。カトリック特有の表書きが「御ミサ料」で、プロテスタント特有の表書きが「弔慰金」です。間違って逆のケースで使ってしまわないよう注意しましょう。

また、汎用性の高い表書きである「御霊前」はカトリックでは使用可能ですが、プロテスタントの葬儀で使うことはできません。

4. 宗教不明の時の香典袋

昨今は、日頃から宗教を意識する場面も減っている事情もあります。参列予定の葬儀の宗教がわからないというケースも多いでしょう。

宗教不明の時の香典袋の表書きは「御霊前」とするのをおすすめします。仏教の多くの宗派や神道、キリスト教でもカトリックで使われている表書きです。

水引については、色は以下のものがあります。

・黒白(東日本)

・黃白(西日本)

・双銀(全国)

結び方は「結び切り」か「あわじ結び」を選びましょう。封筒は白い無地を選ぶのが無難です。香典に包む金額が5,000円以下のケースでは、表書きと水引が印刷されてものを使用しても問題ありません。

5. 供物料・供花料を包む袋

香典のみならず、供物料・供花料を包む際にも不祝儀袋が使われます。表書きは仏教のケースでは以下のとおりです。

・御供物

・御供物料

・御花代

また、香典と同じように「御霊前」や「御仏前」と書いても問題ありません。神道のケースであれば「御神饌料」や「御玉串料」なども使われます。

水引については、香典袋と同様に色は以下のものが使われています。

・黒白(東日本)

・黃白(西日本)

・双銀(全国)

結び方は「結び切り」か「あわじ結び」を選びましょう。封筒は白い無地のものを使うのが一般的ですが、表書きや水引が印刷されたのし袋を使っても問題ありません。

5. お布施を包む袋

葬儀の際に使われる封筒には、読経をしていただいた僧侶へのお布施を包む用途もあります。表書きは仏教の場合は、以下の通りです。

・御布施

・御礼

・読経料

・御回向料

神道の場合は、以下の通りとなります。

・御祭祀料

・御礼

・御神饌料

・御榊料

キリスト教の場合は「献金」または「御礼」と書くことが一般的です。封筒は宗教に限らず、白い無地のものが使われます。お布施は宗教者の方へのお礼なので、郵便番号欄などが印字されていないものを選びましょう。

お布施を包む場合は、水引を使うことはありません。弔事における水引は「故人の不幸を繰り返さないように」という意味が込められているので、僧侶に渡すお布施には使われません。

【形式別】葬儀費用の相場

ここでは葬儀全体にかかる費用相場について、形式別に紹介します。実は葬儀にかかる金額は、選択される形式によって大きく異なるものです。

ご自身が葬儀を手配する立場であっても参列する立場であっても、相場を理解するのは大事なことです。ぜひともそれぞれの立場を想定して、参考にしてみてください。

1. 一般葬【約191万円】

まずは、通夜と告別式が行われ、多くの参列者が訪れる一般葬について解説します。小さなお葬式が行った調査では、一般葬にかかる費用総額の全国平均は約191万円※1という結果になりました。

一口に葬儀費用といっても、様々な項目があります。飲食費や寺院へのお布施を引いた平均金額は約131万円※1で、内訳は以下のとおりです。

・遺体の搬送

・通夜、告別式

・火葬に必要な物品と人件費

飲食費の平均金額は約25万円※で、対象は「通夜振る舞い」や「精進落とし」があります。寺院へのお布施は「読経料」や「戒名料」であり、平均金額は約35万円※です。

(※1対象期間:2021年2月~2022年5月 2022年5月 自社調べ。火葬料金を含む)

(※2対象期間:2021年2月~2022年5月 2022年5月 自社調べ)

2. 家族葬【約110万円】

家族葬とは近年選択する人が増えており、30名程度が参列する形式です。全体の流れとしては、一般的な形式と同じで通夜も行われます。

小さなお葬式が行った調査では、家族葬にかかる費用総額の全国平均は約110万円※という結果になりました。小規模な形式となるため、一般葬と比較すると費用を抑えることができます。お布施などを引いた金額は平均で約75万円※となっており、一般葬の6割弱で葬儀が行えます。

家族葬では「通夜ぶるまい」や「精進落とし」が省略されることが多くなっています。

(※対象期間:2021年2月~2022年5月 2022年5月 自社調べ。火葬料金を含む)

3. 一日葬【約45万円】

一日葬はその名の通り、通夜を行わずに一日で完結する形式です。そのため、遠方の方でも宿泊が必須ではありません。日程を調整するという点においても、主催者と参列者の双方にとって負担が少ない特徴があります。

小さなお葬式が行った調査では、一日葬にかかる費用の全国平均は約45万円※という結果になりました。通夜がないため、家族葬と比べても必要な費用が大きく下がります。費用負担を抑えたいという方が選択することも多い葬儀形式です。

(※対象期間:2021年2月~2022年2月 2022年3月 自社調べ。火葬料金を含む)

4. 火葬式・直葬【約36万円】

火葬式や直葬と呼ばれる形式もあります。通夜と告別式を執り行わず、近親者のみが参列して、火葬のみを行うもっともシンプルな形式です。

小さなお葬式が行った調査では、直葬にかかる費用総額の全国平均は約36万円※という結果になりました。火葬のみといっても必要な費用があり、例えば以下のとおりです。

・棺

・枕飾り一式

・遺体安置にかかる費用

・ドライアイス

・人件費

ご遺体を寝台車で運んだり、棺に収めて安置したりするための費用がかかります。

(※対象期間:2021年2月~2022年5月 2022年5月 自社調べ。火葬料金を含む)

【関係性別】香典費用の相場

ここでは香典の費用相場を、関係性別に紹介します。社会人になると、香典を包む機会が増えてきます。それでも故人との関係によって包む金額も異なるので、適切な額を把握しておくのは難しいでしょう。

訃報というのは、不意に訪れるものです。そのようなときに慌てないように、しっかりと確認しておきましょう。

1. 親族のケース【5,000円~10万円】

親族といっても「自分の家族なのか」「遠い親戚なのか」で、大きく金額が異なります。また自身が葬儀費用を負担する立場であれば、香典を包む必要はありません。

親族の中での金額相場は、以下のとおりです。

| 関係性 | 香典相場 |

| 親 | 5万円~10万円 |

| 祖父母 | 1万円~3万円 |

| 兄弟姉妹 | 3万円~5万円 |

| おじ・おば | 1万円~2万円 |

| いとこ | 5,000円~1万円 |

「おじ・おば」や「いとこ」などのケースでは、生前の親しさによって金額を決めるのが一般的です。

2. 勤務先のケース【3,000円~1万円】

勤務先のケースでは、故人が「上司」なのか「部下」なのかで包むべき金額は変わります。一般的な相場は以下のとおりです。

| 関係性 | 香典相場 |

| 上司 | 5,000円~1万円 |

| 部下 | 5,000円 |

| 同僚 | 5,000円 |

ただし上席の社員と一緒に包む場合は、決して上席の金額を超えないように注意しましょう。勤務先の企業にガイドラインが定められていて、役職ごとの金額が決まっているケースもあります。事前に確認してから、包むのがおすすめです。

3. 友人・知人のケース【3,000円~1万円】

友人や知人のケースでは、3,000~1万円が相場です。このような場合は、生前の親しさによって包むべき金額が変わります。

友人・知人の親に香典を包むケースもあるでしょう。包むべき金額は、本人の場合と同じ考えで問題ありません。

またご近所付き合いのある方の訃報があった、というケースも考えられます。金額の目安は3,000円~5,000円ですが、自治会のルールで決まっていることもあります。事前に確認するのがおすすめです。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

葬儀に参列する際には、準備するべきことが多くあります。しかし、葬儀のしきたりをすべて覚えている人はなかなかいないでしょう。そのようなときは、ぜひとも葬儀会社にご相談ください。

小さなお葬式では、総勢60名のコールスタッフが24時間365日、お客様のご相談に対応しています。相談に費用はかかりませんので、どんな些細な疑問でもお気軽にお問い合わせください。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

直葬とは、通夜式や告別式などの式をはぶき、火葬のみを行う葬儀のことです。ホゥ。