三回忌は亡くなった日から数えて3回目の命日に執り行われる年忌法要です。施主として三回忌を迎えるにあたり、お坊さんに渡すお布施の金額について悩んでいる方もいるのではないでしょうか。

また、亡くなった方の宗派が浄土真宗の場合、他の宗派との違いも気になるところです。

そこでこの記事では、浄土真宗における三回忌のお布施について解説します。お布施の意味や金額の目安が分かれば、作法をわきまえて正しくお布施をお渡しできるでしょう。

<この記事の要点>

・浄土真宗における三回忌のお布施は1万円~5万円程度が目安

・お布施以外にもお車代や御膳料が必要で、それぞれ5,000円~1万円程度が目安

・お布施の表書きは中央上段に「御布施」と書き、中央下段に氏名を書く

こんな人におすすめ

浄土真宗の三回忌のお布施について知りたい方

浄土真宗の三回忌のお布施の金額目安を知りたい方

浄土真宗の三回忌のお布施の渡すタイミング・マナーを知りたい方

お布施は何のためにお渡しするもの?

三回忌だけでなく、葬儀や他の法事の場でも施主や遺族はお坊さんにお布施をお渡しします。ただし、お布施の意味をよく理解せずに用意している方もいるでしょう。ここでは、一般的なお布施の意味と併せて、浄土真宗における考え方を紹介します。

お布施の意味

お布施とは本来、故人に対してお経をあげてくださったお坊さんへのお礼として、感謝の気持ちを込めてお渡しするものです。

お寺への寄付といった側面が強く、「サービスへの対価」という考え方ではありません。したがって、厳密には相場は存在せず、一般的な金額の目安が分かりづらいのが特徴です。

「気持ちを包めばよい」といわれていますが、少な過ぎるのは非常識にあたります。一般的にどの程度包むものなのか、事前にリサーチするとよいでしょう。また、宗派や地域による差もあるため、悩んだときはお寺や親戚に相談することをおすすめします。

浄土真宗におけるお布施の意味

浄土真宗では、故人は亡くなってすぐに阿弥陀如来に導かれ、極楽浄土に往生すると考えられています。

したがって、三回忌のような年忌法要だけでなく通夜や葬儀においても、読経の意味が他の宗派とは異なります。お経は故人を弔うために読むというのが一般的な考え方ですが、浄土真宗では参列者に対する説法という意味合いが強いとされています。

また、臨終と同時に極楽浄土へ導かれる浄土真宗では追善供養が必要ありません。お布施は故人の供養のためではなく、参列された方に説法をしていただいたことへのお礼と考えましょう。

三回忌のお布施は2万円?浄土真宗のケースを紹介

「三回忌のお布施は2万円」と耳にしたことがある方もいるでしょう。お布施は感謝の気持ちの表れで、はっきりと金額が決まっているわけではありません。

しかし、施主や遺族であれば、いくら程度が一般的なのか気になるでしょう。ここでは、浄土真宗の三回忌のお布施の目安を紹介します。

浄土真宗における三回忌法要のお布施の目安

浄土真宗における三回忌のお布施は、1万円~5万円程度が目安です。ただし、同じ宗派でも地域やお寺によって大きく異なる場合があります。お寺との関係の深さもお布施の額に影響するため、気になるようであれば質問するのもひとつの方法です。

浄土真宗本願寺派と真宗大谷派の違いは?

浄土真宗には「浄土真宗本願寺派」と「真宗大谷派」の2つが存在します。いずれも阿弥陀如来を信仰するという教えに変わりはありません。

ただし、ご本尊や仏壇、仏具に差が見られます。他にも、お経の読み方や焼香の回数といった違いは参列するときに気をつけたいポイントでしょう。

例えば、「南無阿弥陀仏」の発音が本願寺派は「なもあみだぶつ」、大谷派は「なむあみだぶつ」、焼香の回数が本願寺派は1回、大谷派は2回という違いがあります。ただし、お布施の金額には大きな差はありません。

悩んだらお坊さんに聞いてもよい

お布施の金額に悩んだときは、お坊さんに直接尋ねるのもひとつの方法です。ただし、「三回忌のお布施はいくらですか」といった直接的な聞き方は避けたほうがよいでしょう。

「他の方はどのくらい包まれていますか」と目安を尋ねたり、「祖母の三回忌ではいくらお包みしましたか」と過去の事例を聞いたりすると、スムーズに回答が得られます。

お坊さんには聞きづらいという方は、過去に同じお寺で法要を営んだ経験がある方に聞くのもおすすめです。お寺と付き合いのある親戚であれば、具体的なアドバイスをもらえるでしょう。

三回忌でお布施以外に用意するものは?

三回忌で用意するものはお布施だけではありません。必要に応じて、お坊さんにはお車代や御膳料をお渡しします。また、参列者には返礼品を用意する必要があるでしょう。ここでは、お布施とは別に準備するものと金額の目安を紹介します。

お車代と御膳料、参列者への返礼品

お車代とは、お坊さんに会場まで来ていただくための交通費で、5,000円~1万円程度が目安です。距離に応じて金額は決めるとよいでしょう。施主がお坊さんを送り迎えする場合やお寺で法要を営む場合は必要ありません。

御膳料は、法要後に設ける会食「お斎(おとき)」にお坊さんが参加しなかったときに、食事代としてお渡しします。

御膳料の目安は5,000円~1万円ですが、お坊さんが会食に参加するときは渡さなくて構いません。お寺に依頼するときに、会食に参加するかどうかを確認するとよいでしょう。

さらに、参列した方や香典をいただいた方に対して返礼品が必要です。金額の目安は2,000円~5,000円程度で、お茶やお菓子、石鹸や洗剤といった消えものがよいとされています。

浄土真宗以外の宗派で必要なもの

一般的な三回忌では「卒塔婆代(そとばだい)」も必要です。卒塔婆とは戒名や命日、経文が書かれた細長い木の板のことで、墓の後ろに立てます。卒塔婆代は、卒塔婆を書いてもらったことに対する謝礼です。

卒塔婆は故人の供養のために立てますが、浄土真宗には追善供養の考えがなく、卒塔婆も立てません。したがって、卒塔婆代が必要ない点が他の宗派とは異なります。

【浄土真宗の三回忌のお布施】どのように包めばよい?

三回忌のお布施を用意したら、お渡しするために正しく包まなければなりません。お布施を入れる袋の種類だけでなく、お金の入れ方や水引の有無も気になるでしょう。ここでは、主にお布施の包み方に関するマナーを紹介します。

お布施を包む袋とは

お布施は奉書紙で包むのが正式な方法です。奉書紙とは白い厚手の和紙で、最高級の公用紙とされています。

奉書紙を用いるときは、まずは半紙でお札を包んでから奉書紙で包むとよいでしょう。奉書紙のザラザラした面に半紙で包んだお金を置いたら、左、右、下、上と順番に折ります。

奉書紙は大型の文房具店や書道用品店で購入できますが、白い無地の封筒でも代用可能です。封筒は縦型で、郵便番号枠や絵柄が入っていないものにします。また、「不幸が重なる」という意味につながるため、二重の封筒は避けたほうが無難です。

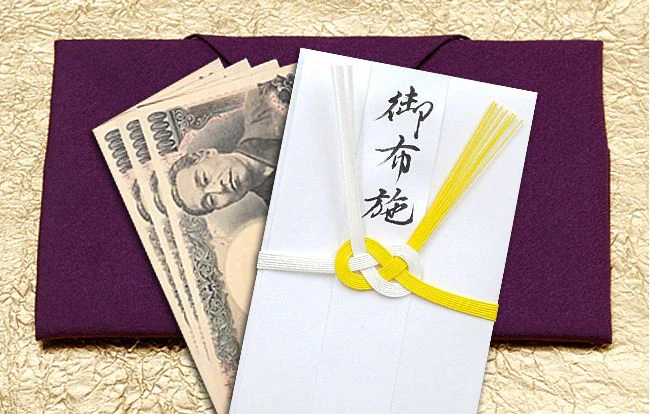

お布施に水引は必要?

お布施はお坊さんへの感謝の気持ちを伝えるもので不祝儀ではないため、水引は使わないのが一般的です。浄土真宗でも水引はなくても構いません。ただし、地域によっては使う場合もあるため、住んでいる土地の風習が分からないときはお寺や周囲の方に相談するとよいでしょう。

お布施では、白黒か黄白の水引がよく使われます。また、多く用いられる結び方は「結びきり」もしくは「あわじ結び」です。

結びきりには「二度と繰り返さない」という意味があります。あわじ結びの意味は「末永く付き合う」ですが、冠婚葬祭全てに用いてよいとされているため、お布施を包む際に使用しても問題ありません。

お札を入れる方向

香典の場合、袋の表側にお札の表(人物が描かれている側)が来ないように裏向きにして入れますが、お布施は不祝儀ではないため、表側にお札の表が来るように入れます。

さらに、全てのお札の向きをそろえて肖像画が上になるように入れると、丁寧な印象を与えられるでしょう。

お布施には新札を準備しよう

通夜や葬儀の香典では、前もって用意していた印象を与える新札はNGとされています。一方、お布施はお坊さんへの謝礼で、事前に準備が可能です。感謝の気持ちを込めて、新札や使用感の少ないお札を準備しましょう。

新札が用意できなかった場合、できるだけ折り目の少ないお札を選びます。破れたお札は使用しません。

ただし、法事でも新札を使用しない地域があるため、お寺や親戚に相談して地域の風習に合わせましょう。

【浄土真宗の三回忌のお布施】書き方はどうすればよい?

お布施を入れる袋として奉書紙や無地の白い封筒を使用した場合、表や中袋に何を書けばよいか迷う方もいるでしょう。他にも、使用するのは墨の種類や金額の数字の書き方にも注意が必要です。ここでは、浄土真宗の三回忌におけるお布施袋の書き方について解説します。

表書きの書き方

浄土真宗では、お布施の表書きとして中央上段に「お布施」もしくは「御布施」と書きます。お布施を都度お渡しする場合、「お布施」または「御布施」と書いた左上に小さく「枕経」や「通夜経」と記載しておくと、いつお渡ししたお布施か分かって親切です。氏名は中央下段に書きます。施主の名字か「○○家」、フルネームでも構いません。

中袋の書き方

奉書紙で包むときや市販の不祝儀袋を使用する場合、中袋の裏側左下に住所と名前、金額を書きます。無地の白い封筒には中袋がないため、裏側に書くとよいでしょう。

金額は書かなくてもよいという考えもありますが、受け取ったお寺が分かりやすいため、記載することをおすすめします。

数字は大字を用いる

中袋や封筒に金額を書く際は、算用数字ではなく大字を使用します。大字とは書き換えを防ぐために用いる数字の書き方で、主な例は以下の通りです。

| 数字 | 大字 |

| 1 | 壱 |

| 2 | 弐 |

| 3 | 参 |

| 5 | 伍 |

| 10 | 拾 |

| 千 | 仟 |

| 万 | 萬 |

金額の前には「金」、後ろには「也」を付けます。例えば、1万円を包んだ場合、「金壱萬圓也」です。普段はあまり使用しない漢字のため、正しく書くことを心掛けましょう。

筆は薄墨?濃墨?

通夜や葬儀の香典では薄墨を用いるのが一般的です。薄墨によって「急なことで墨をする時間がなかった」「悲しみの涙で墨が薄まった」といった気持ちを表現します。

一方、法事のお布施は事前に準備するものであるため、濃墨を使用して問題ありません。表書きも中袋も濃墨ではっきりと書きましょう。

四十九日以降の法事では濃墨を用いる場合がほとんどです。どちらで書けばよいか不安な方は、周囲に相談するとよいでしょう。

【浄土真宗の三回忌のお布施】渡すタイミングと渡し方のルール

お布施を渡すタイミングは、法要前にお坊さんにあいさつをするときです。「今日はよろしくお願いします」「どうぞお納めください」と一言添えて渡しましょう。

法要の前に渡せなかった場合、法要や会食の後にお坊さんがお帰りになるときでも問題ありません。「本日はどうもありがとうございました」と伝えてお渡しします。

お渡しする際は、お布施を手で直接持たずにお盆に乗せて差し出しましょう。お盆が用意できない場合、袱紗(ふくさ)で代用しても構いません。袱紗は持参するときにも用います。弔事では、濃紺やグレー、紫といったシックな色を選びましょう。また、お布施と一緒にお車代や御膳料を渡すときは、お布施を一番上にして重ねます。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

浄土真宗の三回忌のお布施は、1万円~5万円程度が目安といわれています。ただし、お布施は地域の慣習や宗派による差が大きいため、お寺や親戚など周囲の方に相談することが大切です。

特に、浄土真宗は追善供養という考えがないことから一般的なマナーとは異なる点があるため、注意しましょう。

浄土真宗の法要だけでなく、葬儀や他の宗派について悩みや分からないことがある方は「小さなお葬式」にご相談ください。24時間365日、専門スタッフが疑問にお答えします。

お彼岸の時期は年に2回で、春分の日、秋分の日の頃だと覚えておくとよいでしょう。ホゥ。