三回忌法要に参列する際には知っておきたいマナーがあります。特に香典に関しては悩む方が多いかもしれません。例えば、「香典はいくらくらい包むのか」「香典に新札は使ってよいのか」といった点が分からないという方もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、三回忌の香典に新札を使ってよいのか解説します。香典の包み方や表書きの書き方が分かれば、遺族に対して失礼がないように香典を贈れるでしょう。後半では、香典以外のマナーも紹介します。

<この記事の要点>

・三回忌法要の香典は新札ではなく、使い古したお札を用意する方がよい

・香典袋の水引は「結び切り」を選び、水引の色は白黒や双銀が一般的

・三回忌法要では略喪服を着用するのがマナー

こんな人におすすめ

三回忌法要とは何かを知りたい方

三回忌の香典に新札を使ってよいかを知りたい方

三回忌の香典と参列のマナーを知りたい方

三回忌法要とは

三回忌とは一周忌の次の年忌法要です。故人が亡くなってから2年後(翌々年)に執り行います。例えば、2021年5月20日に故人が亡くなった場合、三回忌は2023年5月20日です。

三回忌という呼び方は、亡くなった日を1回目の命日とし、3回目の命日という意味で、3年後ではないため注意しましょう。

法要は祥月命日に営むのが基本ですが、遺族や参列者の都合に合わせて日程を調整することもあります。故人と縁のある遺族や親族が集まって、故人の冥福を祈ったり思い出を語り合いながら供養したりするのが三回忌法要の目的です。

香典に新札を使うのはNG?

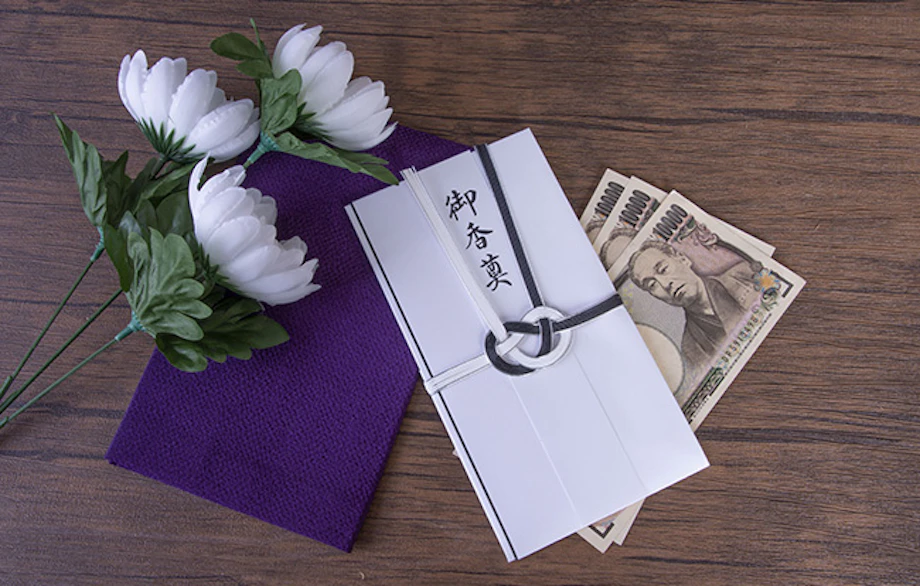

三回忌の法要に参列する際には香典を持参します。香典として包むお札は、新札ではなく使い古したお札を使うのが一般的です。

特に、葬儀や通夜の香典では「あらかじめ用意していた」という印象を与える新札は使用しないほうがよいでしょう。

一方、事前に予定が分かっている三回忌のような法要は、新札かどうかは気にしなくても構わないという考え方もあります。ただし、気にする方がいる可能性がある以上、使い古しのお札を用意したほうが無難です。

汚れがひどいお札や、破れているお札は失礼にあたるため避けましょう。どうしても新札しか用意できなかったときは、一度折り目を付けてから包むのがおすすめです。

【三回忌の香典】金額の目安

香典の金額の目安は、故人との関係性や会食の有無で変わります。他にも、「4」「9」を含む金額は「死」や「苦」を連想させるため、避けたほうがよいでしょう。故人との関係ごとの香典の金額の目安は以下の通りです。

| 故人との関係 | 香典の金額の目安 |

| 親 | 1万円~5万円 |

| 祖父母 | 1万円~3万円 |

| 兄弟姉妹 | 1万円~3万円 |

| おじ・おば | 1万円~3万円 |

| 配偶者の親や祖父母、兄弟姉妹 | 1万円~3万円 |

| 友人 | 5,000円∼1万円 |

| 職場関係者 | 3,000円 |

ただし、会食に参加する場合は、最低でも5,000円以上は包むのがマナーです。会食の有無や自身の社会的立場を考慮した上で、具体的な金額を決めましょう。また、地域や親族の慣習によって金額が異なる場合もあるため、心配な方は周りに相談するのもひとつの方法です。

【三回忌の香典】香典袋の選び方

香典は香典袋に入れてお渡しします。水引にはいくつかの種類がありますが、法要の場にふさわしいものを用意しましょう。また、包む金額に合ったタイプを選ぶことも大切です。ここでは、三回忌の香典袋の選び方について解説します。

水引は結び切りが基本

市販されている香典袋には水引が付いていますが、三回忌法要に持参するのにふさわしいものを選ばなくてはなりません。葬儀や法要のような不幸に関する場で使用する水引は「結び切り」です。一度結んだらほどけないことから「繰り返さない」という意味があります。

一方、「花結び」は何度繰り返してもよいことに使う水引です。意味が全く異なるため、間違えないように注意しましょう。

水引の色は白黒や双銀が一般的です。ただし、関西地方では黄白の水引を使う地域があるなど、地域の慣習によって異なる場合もあります。

金額に合ったものを選ぶ

香典袋は包む金額によって使用するタイプが異なります。それぞれの金額に合う香典袋は以下の通りです。

| 香典の金額 | 香典袋のタイプ |

| 3,000円~5,000円 | 水引が印刷されている封筒タイプ円 |

| 1万円∼2万円 | 白黒の水引をかけた香典袋。関西では黄白の場合も |

| 3万円以上 | 包みに高級和紙を使い、双銀または白黒の高級な水引をかけた香典袋 |

【三回忌の香典】表書きの書き方や包み方

香典袋には、表書きや包み方に関してもマナーがあります。通夜や葬儀と異なる点もあるため、違いを理解して正しい作法で香典をお渡ししましょう。ここでは、三回忌の香典の表書きや包み方のマナーについて解説します。

「御霊前」はNG

表書きには、「御仏前」「御佛前」「御香典」と書きましょう。表書きが印刷されている香典袋を購入する場合も、同じように書かれているものを選びます。

「御霊前」と書かれている香典袋もありますが、御霊前はまだ成仏せずに霊としてさまよっている通夜や葬儀の場で使用するのが一般的です。どちらにするか悩んだときは、広く使える「御香典」と書くとよいでしょう。

水引の下には自分の名前をフルネームで書きます。何人かで包む場合、三人までであれば並べて書いても問題ありません。

薄墨ではなく濃墨で

通夜や葬儀の香典は、突然の悲しみで墨が涙で薄まったという気持ちを込めて「薄墨」で書くのがマナーです。一方、三回忌の法要は事前に予定が分かっている行事であるため「濃墨」で書きます。三回忌以外の年忌法要も同様の考え方で問題ありません。

表書きが印刷されている香典袋を選ぶときも、グレーではなく黒く濃い文字のものを選びましょう。

お札は向きをそろえて入れる

香典袋にお札を収めるときは、全ての向きをそろえます。葬儀や法要の香典は、肖像画が描かれている表面を香典袋の裏側に向くように入れるのがマナーです。香典袋は袱紗(ふくさ)に包んで持参し、相手に渡す際には袱紗から取り出して香典袋をお渡しします。

三回忌に参列するときの服装は?

三回忌に参列するときは服装にも気をつけましょう。葬儀や四十九日のような早い時期の法要と比較すれば厳格ではありませんが、三回忌の場にふさわしい失礼のない装いで参列するのがマナーです。ここでは、三回忌に招かれた際の服装について解説します。

三回忌は略喪服でOK

喪服には格式があり、主に葬儀や一周忌までの法要で着用するのが準喪服です。喪服と聞いてイメージするブラックスーツや黒いワンピースと考えればよいでしょう。

一方、三回忌以降の法要で着用するのは略喪服です。略喪服は「平服」とも呼ばれ、準喪服ほど厳密なルールがあるわけではありません。ただし、普段着という意味ではないため、カジュアルになり過ぎない装いを意識する必要があります。

男性の場合

男性は準喪服と同じブラックスーツを着れば問題ないでしょう。ジャケットはダブルでもシングルでも構いません。

ただし、略喪服の場合、グレーや濃紺のような地味な色や目立たない地模様は許されています。ネクタイも黒が基本ですが、スーツに合わせた落ち着いた色でもよいでしょう。

スーツやネクタイ以外は、準喪服も略喪服も同じです。シャツはレギュラーカラーで白い無地のものを選びましょう。カフスボタンのような装飾品は必要ありません。ベルトや靴下、革靴は黒でそろえます。

女性の場合

女性は、黒で無地のアンサンブルやスーツやワンピースを着用します。三回忌の略喪服は、地味な暗い色であれば黒以外でも問題ないでしょう。インナーは黒のブラウスやカットソー、薄手のストッキングを着用し、黒いシンプルなパンプスを合わせます。

女性が特に気をつけたいことは、装飾品を着け過ぎないことです。結婚指輪とパールのアクセサリー以外は身に着けないようにしましょう。また、肌を露出するのも禁物です。夏の暑い時期でも膝上丈のスカートや素足は避けます。

子どもの場合

通っている学校に制服がある場合、制服を着ていくのが無難です。明るい色やチェックのような模様が入った制服でも問題ありません。

また、制服に合わせるものであれば、靴や靴下も黒にこだわらなくてもよいでしょう。派手な色や模様は避けたほうが望ましいものの、白のソックスやスニーカーを合わせるのはOKです。

制服がない場合、黒系統でシンプルなデザインの服装を選びます。白いシャツに黒や濃紺のズボンを合わせたコーディネートや、暗い色のワンピースがおすすめです。キャラクターものや原色など派手な装いは避けましょう。

三回忌に参列できないときは?

三回忌法要の案内状が来たら、できるだけ早めに返事をすることが大切です。参列者の人数によって会食や返礼品の内容が異なるため、あまりに遅いと準備の妨げになります。

返信期限ギリギリにならないと予定が判明しない場合は、施主に直接連絡して、その旨を伝えておくとよいでしょう。

スケジュールを調整しても、残念ながら参列できない場合があります。そのようなときは香典や手紙を郵送しましょう。

現金を普通郵便や宅配便で送るのは違法であるため、香典は現金書留で送ります。香典には手紙を添えるのが一般的です。手紙には、参列できないことの謝罪とお悔やみの気持ちを記します。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

三回忌は四十九日や一周忌と並んで重要な法要です。招かれた際は香典を持参しますが、用意するのは新札ではなく使い古したお札が望ましいでしょう。

ただし、あまりに汚れがひどいお札や破れているお札は失礼にあたります。香典袋の水引は結び切りで金額に合わせたタイプを選ぶなど、マナーも大切です。

「小さなお葬式」では、法事・法要に関するお困りごとや葬儀全般に関するご相談を承っております。知識豊富な専門スタッフが24時間365日サポートします。何かお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。

直葬とは、通夜式や告別式などの式をはぶき、火葬のみを行う葬儀のことです。ホゥ。