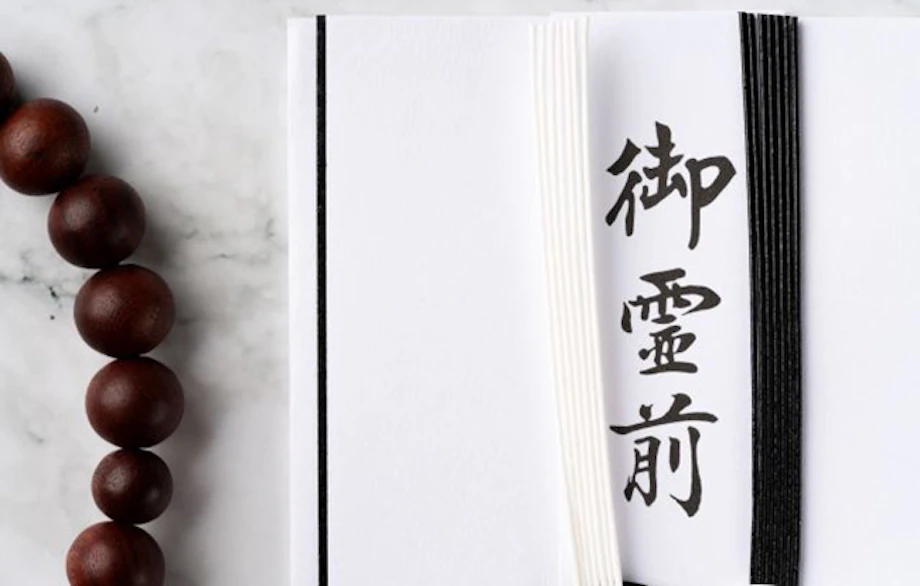

御霊前のお返しは、故人にお供えをいただいた方に対するお返しです。しかし、心を込めたお返しをしたいと考えても、具体的にどう進めればよいのか悩んでしまうこともあるでしょう。そのとき、一般的なマナーを理解しておけば、安心して準備を進めることが可能です。

この記事では、御霊前のお返しの時期や適切な品物、金額の目安などについて解説します。記事を読んで御霊前のお返しの基本を押さえつつ、地域や宗派による違いにも気を付けてお返しをしましょう。

<この記事の要点>

・御霊前は葬儀から1ヶ月以内、御仏前は葬儀当日にお返しを渡すのが一般的

・御霊前と御仏前のお返しの金額は、いただいた香典の半額が目安

・御霊前と御仏前のお返しには、消耗品や飲食料品、カタログギフトが適している

こんな人におすすめ

御霊前と御仏前のお返しの時期を知りたい方

御霊前・御仏前のお返しの金額の目安を知りたい方

御霊前・御仏前のお返しに適した品物を知りたい方

御霊前と御仏前の違い

「御霊前」とよく混同しがちな言葉として「御仏前」が挙げられます。「御霊前」と「御仏前」は両者ともに香典のことを指しますが、以下の通り使い分けされるため注意が必要です。

| 御霊前 | 49日までに香典を贈る際の不祝儀袋の表書き |

| 御仏前 | 49日以降の不祝儀袋の表書き |

仏教では、亡くなった方は49日間霊として存在し、49日目には仏になるとされていることが上記の使い分けの理由です。よって、お通夜や葬儀に参列された方の香典には御霊前と書かれ、四十九日の法要以降のお供えには御仏前と書かれます。

ただし、地域によっては三十五日に忌明けの法要を営むこともあるため、事前に確認しておくことをおすすめします。三十五日の場合は、それ以降の法要には御仏前を使用するのが通例です。

御霊前と御仏前のお返しの時期

ここでは御霊前・御仏前をいただいたあとのお返しに最適な時期について解説します。それぞれに一般的なタイミングが存在するため、基本を押さえておきましょう。ただし、地域ごとに慣習もあるため、お返しを贈る際には具体的に確認しておくことをおすすめします。

御霊前のお返し

御霊前のお返しは、忌明け法要を営んだ日から通常2週間~1か月以内を期限として行うとされています。具体的には、仏教では四十九日の法要を営んだ段階で速やかに贈るようにしましょう。

ただし、神道では五十日祭り、キリスト教では30日後の追悼ミサもしくは1か月後の召天記念日(宗派によって異なる)がきっかけになるため注意が必要です。

また、葬儀を行う際には「当日返し」として参列者に同じ品物をお渡しすることもあります。当日返しをしたケースでは、通常忌明けのお返しは不要です。しかし、もし高価な香典をいただいていてすでに渡していたお返しでは不十分だと判断した場合、四十九日の法要後に改めて御霊前へのお返しを贈るとよいでしょう。

御仏前のお返し

御仏前のお返しは、参列者へ当日引き出物として速やかにお渡しするのが通例です。法事・法要に参列されなかった方へのお返しは、1か月以内を期限として早期に郵送や宅配便で送るようにしましょう。

御霊前・御仏前のお返しの金額の目安

御霊前・御仏前のお返しの品を選ぶ際に、悩んでしまう方も多いのが金額についてです。本来であれば参列者に対するお返しの気持ちを金額で表すことは困難ですが、一定の目安がなければお互いに困ってしまうことも考えられます。

ここでは、御霊前・御仏前のお返しの品の金額の目安について解説します。

通常のパターン

一般的には、御霊前・御仏前ともに半返し、つまり半額相当の品が目安だとされています。実際には、3分の1~半額の範囲で品物を選ぶ方が多いでしょう。例えば1万円の御霊前を受け取った方は、3,000円~5,000円の品を選ぶイメージです。御霊前の金額に合わせて、事前に3パターン程度の品物を用意しておくとスムーズに対応できます。

ただし、高額な香典を受け取った際には、先方からの援助の気持ちが大きいと考えられます。そのため、通常の目安にこだわる必要はあまりないでしょう。その際は、丁寧な御礼状とともに4分の1~3分の1くらいの金額でお返しをしても、失礼には当たりません。どんな品物なのかよりも、どんな気持ちでお返しをするのかが大切です。

御霊前・御仏前のお返しに適したアイテム

御霊前・御仏前の予算を決めたあとに気になるのが、「どんな品物を贈ればよいのか」ということでしょう。一般的には、以下の品物がおすすめです。

・消耗品(タオルや洗剤、せっけんなどの日用品)

・飲食料品(お茶やお菓子)

・カタログギフト

お返しには、いわゆる「消えもの」がおすすめです。消えものとは、消費できるもののことを指します。ほかにも、先方が好きなものを選べるように、カタログや商品券を贈るケースも増えています。ただし、目上の方に対してお返しをする際には、現金と同じだと受け取られる可能性があるため、商品券は避けたほうが賢明でしょう。

お返しの掛け紙や表書きについて

贈る品を決めたら、次は掛け紙や表書きについて確認しましょう。どんな品物を贈るにしても、しっかりとマナーを守っておきたいところです。そのためここでは、お返しに付ける掛け紙や表書きについて解説します。

掛け紙について

御霊前のお返しに使用する掛け紙には、一般的には黒白結び切りが使用されます。結び切りは一度結ぶと解けないことから、繰り返しを好まない弔事に適していると考えられるでしょう。ただし地域や宗教によって模様や色は異なるため、気を付けなくてはなりません。

なお、掛け紙と混同されやすいものに熨斗(のし)紙が挙げられます。説明によっては同じ意味で扱われることもありますが、熨斗は本来縁起物を贈る際に使われるものなので、区別しておくとよいでしょう。

表書きについて

御霊前のお返しの一般的な表書きは「志」ですが、地域や宗教によって大きく異なります。そのため、親族に確認しておくことがおすすめです。例えば、西日本や北陸では「満中陰志」の表書きが採用されることも多くあります。

その他よくあるご質問

基本的なポイントを押さえても、なかなか悩みが尽きないのが御霊前のお返しです。そのためここでは、御霊前のお返しに関して多くの方が疑問に感じていることとその解答について共有します。

御挨拶状・御礼状はどうする?

御霊前返しを郵送や宅配便で送る際には、感謝の気持ちを込めて御挨拶状や御礼状を付けることが大切です。御挨拶状・御礼状には、忌明けをお伝えする役割もあります。文面は、宗派によって以下のように異なるため気を付けなくてはなりません。

| 仏式 | 神式 | キリスト教式 | |

| 法要名 | 四十九日法要 | 五十日祭 | 記念会 |

| 続柄 | 亡 | 故 | 故 |

| 亡くなったこと を表す表現 |

死去 | 神式:帰幽 天理式:出直し |

召天 |

上記のことに気を付けて行えば、宗派に関係なくスムーズな対応が可能になります。

会社へのお返しは必要?

会社から御霊前を受け取ることも多々あります。その際は、状況ごとにお返しの方法が異なるため注意しましょう。

まず、贈り主が法人名義だった場合は、お返しをする必要はありません。これは、法人が贈る御霊前は経費に計上されているためです。しかし、会社からとはいえ、贈り主が個人だった場合はお返しをしなくてはなりません。個人名義だと、個人的な付き合いから御霊前を贈っていただいたことになるためです。

また、「社員有志」とグループで御霊前をいただくこともあるでしょう。この場合では、やはり有志の方が個人的にお贈りいただいたことになるため、お返しする必要があります。お返しは通常のお返しとは異なり、菓子折りなどを用意して分けていただいても問題ないでしょう。

弔電や手伝いなどのお礼は?

弔電をいただいた際にも、お返しの金額は通常通りで問題ありません。しかし丁寧な御礼状やお礼の言葉とともに、早期にお返しするのが望ましいでしょう。

当日お手伝いをしてくれた方に対しては、通常のお返しとは別に、お菓子をお返ししている方が多くいます。あくまでも気持ちであるため、金額の目安を示すのは難しいですが、1,000円程度で用意されている方が多いでしょう。

また、御霊前と合わせて生花をいただいた方には、お返しの金額に含めることもあります。親族や身内の方にはお礼品を用意しないことが一般的ですが、上司や同僚などに対しては数千円程度予算を多めにしてお返しの品を選ぶ方が多いようです。やはり気持ちが大切ですが、参考程度に考えておくとよいでしょう。

先方から「お返し不要」と辞退されたケースは?

御霊前をいただく際に、「お返しは不要です」と辞退されることもあります。先方の気持ちを大切にすることも重要かもしれませんが、このパターンでも基本的にはお返しをするようにしましょう。御霊前返しは、こちらの気持ちをお伝えする手段でもあるためです。

ただし、勤務先の規定などで受け取りを禁止されているケースもあります。その際は、御礼状のみを丁寧にしたためて贈るようにしましょう。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

御霊前のお返しは葬家の気持ちを示す行為であり、適切なタイミングで速やかにお返しを贈ることが大切です。状況次第で迷うこともありますが、感謝の気持ちを込めながら対応することが大切です。注意点を理解すれば、スムーズに御霊前のお返しを行うことができるでしょう。

御霊前のお返しに関して迷いが生じたときは、一度小さなお葬式へご相談ください。葬儀関連の専門知識と豊富な経験を持ったスタッフが、皆様の心に寄り添う最適なアドバイスをいたします。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

訃報は、死亡確定後、なるべく早く届けることが大切です。ホゥ。