葬儀やお墓参りの際など、故人の戒名を目にする機会はいくつかあります。この戒名、基本的には僧侶に依頼してつけてもらいますが、実は自分でつけられることをご存知でしょうか?

ならば自分で戒名を考えたいという方もいるかと思いますが、自由につけられるというわけではなく、ルールに則ってつける必要があります。この記事では、著名人の戒名も参考にしながら、自分で戒名を付ける際に覚えておきたいルールや注意点などについてご紹介します。

<この記事の要点>

・自分で戒名をつけたい方は、必ず事前に菩提寺に相談する

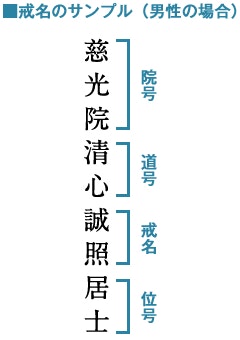

・戒名の構成要素として、院号、道号、戒名、位号の4つがある

・戒名に悩んだときは、著名人の戒名を参考にするとよい

こんな人におすすめ

戒名の書き方がわからない方

自分で戒名を付けたいと考えている方

戒名の参考例を知りたい方

菩提寺がある場合、事前相談は必須

実際に戒名を自分でつけるとなると、避けて通れないのが菩提寺との関係です。

戒名とは、生前に信仰の厚い、またはお寺や社会に貢献した故人が仏門に入ったことの証としてつけられる名前で、一般的に菩提寺がある場合にはそこで戒名をつけてもらい、そのまま葬儀や納骨までお願いします。

もし菩提寺に何の相談もなしに戒名を考え、これを使って欲しいとお願いしたとしても、菩提寺の意向を無視する形となってしまうため、快く了承してくれるとは限りません。

そのため、自分で戒名をつける場合は、大前提として事前に菩提寺に相談しておくことが大切です。 もちろん、菩提寺がない、宗教にとらわれない葬儀を行うといった場合には、自作の戒名を使うことに何ら問題はありません。

<関連記事>

檀家とは?入檀のメリットや発生する費用・注意点などを解説

戒名の構成を理解しよう

戒名は基本的に院号(いんごう)、道号(どうごう)、戒名、位号(いごう)の4つで構成されているので、それぞれの意味についてご紹介します。ただし、以下に紹介するものはあくまでも宗教に則って考えた場合であるため、無宗教葬など宗教にしばられない葬儀を行う場合には気にする必要はありません。

院号

院号は仏教に深く帰依したという証でもあるため、本来は寺院に貢献したなど特別な場合以外にはつけられません。

近年は寺院との関係によらず、院号を用いることもあります。院号は○○院、○○院殿などが一般的ですが、○○軒や○○庵とつけることもあります。

道号

道号は、その本人の人柄や性格、仕事、趣味などを元にしてつけられます。

頓知で有名な一休さんの「一休」は、実は道号なのです。これは、一休さんの悟りの境地を言葉にしたものです。真面目な人なら「誠岳」、優しい人なら「優雲」、美容・服飾関係の仕事をしていたら「清心」など、一言でその人となりが分かるようになっています。

戒名

戒名は、一般的には2文字で書かれます。最も簡単なつけかたは、自分の名前から1文字、尊敬する人から1文字とってつけるというものです。また、御仏や経典からとるという方法もあります。

阿弥陀如来なら「慈」、大日如来なら「照」、真言宗なら「真」、浄土宗なら「浄」などが考えられます。ちなみに浄土真宗では戒名ではなく法名となり、釋○○という3文字になります。

位号

位号は、戒名の位を示すためのものです。成人男性の場合は信士・居士・院信士・院居士、成人女性の場合は信女・大姉・院信女・院大姉などがあり、後になるほど位が高くなります。未成年の場合、年齢によって位号が決まります。3歳位までの場合は嬰子・嬰女、5歳位までで孩子・孩女、15歳位までで童子・童女がつけられます。

<関連記事>

無宗教葬儀とは何か?内容・費用・流れ・その後の供養・参列マナーなどを解説

著名人の戒名を参考にする

構成がわかったとしても、いきなり戒名を考えるというのはなかなか難しい話です。

そんなときは、著名人の戒名を参考にしてみるといいでしょう。著名人は本人の功績や人となりがわかりやすいため、どのような意図で戒名をつけたのかの推測がしやすいものです。

茲唱院美空日和清大姉(美空ひばり)

昭和の歌謡界を代表する歌姫である美空ひばり。「慈唄」「美空」「日和」のどれをとっても、彼女のイメージにピッタリ当てはまります。

映明院殿紘國慈愛大居士(黒澤明)

日本を代表する映画監督である黒澤明。「映」は言わずもがな、「紘」の字は張り渡した綱という意味があることから、国を超えて映画で評価されていた彼に相応しい字でしょう。「慈愛」という字も、映画を愛していた彼にはピッタリです。

貫天院殿純義誠忠大居士(近藤勇)

新選組の局長として知られている近藤勇は、佐幕派として幕府のために戦い、最後まで誠を貫いた武士です。「純義誠忠」という言葉は、まさに近藤の生き様そのものといえます。

<関連記事>

終活とはどんなもの?より良い人生を送るために必要な活動とは?

菩提寺への事前相談は忘れずに

今回ご紹介したように、戒名はいくつか条件さえ守れば自分でつけることができます。 自分の手で相応しい戒名をつけることができれば、より満足してそのときを迎えることができるかもしれません。

ただし、自分で戒名を考えたい場合には菩提寺に相談することだけは忘れないようにしましょう。

「小さなお葬式」では低価格で戒名をお授けします

お寺で戒名を授かるには高額なお布施が必要だから…と思っていらっしゃいませんか?

お付き合いのあるお寺のない方であれば、「小さなお葬式」の戒名授与をご検討ください。一般的な位である「信士・信女・釋・釋尼」を、20,000円でお授け致します。ご協力いただいているご僧侶は、僧侶の資格である「僧籍簿(そうせきぼ)」をお持ちの方のみですので、低価格でもご安心いただけます。

戒名授与 詳しくはこちら

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

葬儀に関するご準備は事前に行うことが大切です。いざという時困らないように、葬儀全般に関する疑問は、「小さなお葬式」へお問い合わせください。24時間365日専門スタッフがお客様のサポートをさせていただきます。

よくある質問

戒名を自分でつけることはできるの?

戒名はどのように構成されているの?

無宗教でも戒名はつけられるの?

相続人には、被相続人の遺産を一定割合受け取れる「遺留分侵害額請求権」があります。ホゥ。