神前行事を行う際は、祭祀料として「初穂料」や「玉串料」を納めます。初穂料や玉串料を納める際は「のし袋」を使用しますが、書き方やマナーに関して知らない方も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、初穂料や玉串料を入れるのし袋の書き方とマナーについて解説します。

<この記事の要点>

・初穂料ののし袋の表書きは祭事に合わせて「初穂料」「奉納」「御礼」と書く

・弔事で玉串料を渡す場合、表書きは「御玉串料」「御榊料」「御霊前」と書く

・のし袋に入れるお札は、肖像画を上にして向きを揃えて入れるのがマナー

こんな人におすすめ

初穂料と玉串料の違いを知りたい方

のし袋と不祝儀袋の使い分けについて知りたい方

初穂料や玉串料を渡すタイミングについて知りたい方

初穂料と玉串料の正しい使い分け

初穂料と玉串料はどちらも祭祀料として払うものであるため、「同じ意味合いなのでは」と考える方もいるでしょう。しかし、それぞれの意味合いには明確な違いがあります。ここからは、初穂料と玉串料の正しい使い分けについて解説します。

初穂料は慶事で渡す

初穂料の「初穂」には、「初めて収穫されたお米」という意味があります。収穫されたお米を神様にお供えする風習から、現金のお供えに「初穂料」と記載するようになりました。

神様へ感謝の気持ちを示すものであるため、婚礼やお宮参りなどの慶事で用いるのが一般的です。

玉串料は慶事・弔事どちらも渡せる

玉串料の「玉串」は、榊の枝に紙垂(しで)や麻を結んだ神様への捧げもののことです。玉串を神前に捧げて拝礼することを、「玉串拝礼(たまぐしはいれい)」「玉串奉奠(たまぐしほうてん)」と呼びます。

時代の変化とともに、現金のお供えとして「玉串料」と記載するようになりました。玉串料は慶事・弔事どちらに用いてもよいとされています。

【初穂料】のし袋の書き方とポイント

初穂料ののし袋には、書き方やマナーがあります。祭事によっても書き方が異なるため、ポイントをしっかりと押さえておきましょう。

初穂料を支払う人

初穂料を支払う方は祭事によって異なります。厄払いでは自身で支払いますが、お宮参りでは祖父母が孫のために支払うこともあるでしょう。支払う人に関する明確なきまりはありません。

水引は紅白の蝶結び

初穂料を入れる封筒には「のし袋」を用います。のし袋の水引は紅白の蝶結びを選びましょう。紅白の蝶結びの水引には「よいことは何度も繰り返す」という意味があります。のし袋は文具店やスーパー、ホームセンターなどで購入できます。

安産祈願

安産祈願とは、母子ともに健康に出産できるように神社へお祈りをする風習です。安産祈願ののし袋の表書きには、「初穂料」「御初穂料」と記入します。

水引の中央下部には、夫婦の姓、もしくは夫婦連名で氏名を記載しましょう。連名で記載する際は、右側に男性、左側を女性にします。

厄払い・厄除け

災難を取り払うことを「厄払い」、悪いことや災いが寄ってこないように予防することを「厄除け」といいます。のし袋の表書きには、「初穂料」「御初穂料」と記入し、水引の中央下部には、厄払い・厄除けを受ける方の氏名を記載します。

七五三

七五三は子供の健やかな成長を祈り、3歳・5歳・7歳のタイミングで行う日本の伝統行事です。のし袋の表書きには「初穂料」「御初穂料」と記入して、水引の中央下部には子供の氏名を記入します。地域によっては、御祈祷を受ける子供の氏名の横に保護者の氏名を併記することもあるため、事前に確認しておきましょう。

秋祭り

秋祭りは秋に行われる神社の祭礼で、農作物の収穫に感謝する意味があります。表書きは目的によって異なります。代表的な表書きは以下のとおりです。

| 神社にお供え金を納める場合 | 「奉納」「御寄進」 |

| 祭りの詰め所に祝儀金を贈る場合 | 「金一封」「御祝儀」「御寄付」 |

| 御輿に祝儀を贈る場合 | 「花代」「御祝儀」 |

中央下部に贈り主の氏名を記入します。

お宮参り

お宮参りは、生まれた土地の守護神である産土神(うぶすながみ)に赤ちゃんが無事に生まれたことの報告と、今後の健やかな成長をお祈りするための伝統行事です。

のし袋の表書きには「御初穂料」「御礼」と記入して、水引の中央下部には、赤ちゃんの氏名を記入します。

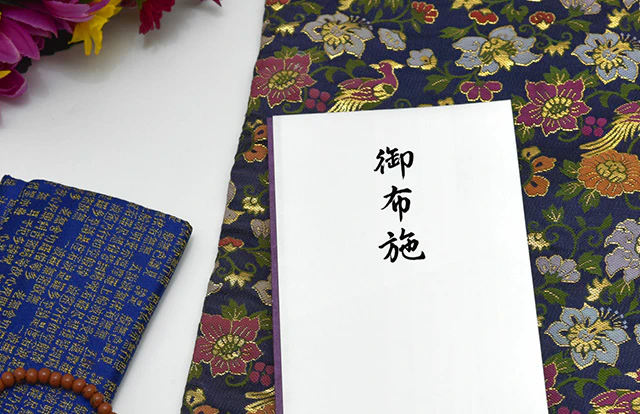

【玉串料】不祝儀袋の書き方とポイント

初穂料と同様に、玉串料の不祝儀袋にも書き方のきまりやマナーがあります。ここからは、弔事で玉串料を支払う場合の不祝儀袋の書き方とポイントを紹介します。

玉串料を支払う人

玉串料は神道式の葬儀で用意する金銭のことで、支払う人は行事によって異なります。お通夜や葬儀では、参列者が喪家に「弔い金」として玉串料を用意します。また、喪家から神職へ「謝礼」として玉串料を支払うケースもあります。

水引は黒白か双銀

弔事で玉串料を支払う場合は、のし袋ではなく「不祝儀袋」を使用します。水引は黒白か双銀の結び切りを使用しましょう。ただし、地域によって使用する袋は異なる場合があります。

神葬祭

神葬祭とは、故人が家を守る守護神となるように祈る儀式のことです。不祝儀袋の表書きには「御玉串料」「御榊料」「御霊前」と記入します。水引の中央下部には氏名を書きます。

中袋の書き方と注意点

のし袋や不祝儀袋には、上包みと中包みがセットになっているものがあります。ここからは、中袋の書き方と注意点を紹介します。

おもて面には包んだ金額を書く

中袋のおもて面には、包んだ金額を記載します。「一」は「壱」「三」は「参」のように、数字は大字と呼ばれる旧字体を用いましょう。10,000円を包んだ場合は「金壱萬圓也」と記載します。

裏面は住所・氏名を書く

中袋の裏面には、自分の住所と氏名を記載します。番地やマンションなどの部屋番号には大字は使用せず漢数字を用いましょう。会社関係で玉串料を渡す場合は、会社の所在地を記入します。

のし袋のマナーや注意点

初穂料や玉串料を包むのし袋にはさまざまなマナーや注意点があります。ここからは、のし袋のマナーや注意点を3つ紹介します。

お札は肖像画を上にして入れる

のし袋に入れるお札は、肖像画を上にして向きを揃えて入れます。肖像画の向きを反対にしてしまうと、香典の包み方と同じになってしまうため注意しましょう。ただし、地域や風習によって異なる場合もあるので、事前に確認することをおすすめします。

毛筆か筆ペンを使用する

のし袋は濃墨の毛筆か筆ペンを使用して、楷書体で書きましょう。ボールペンや万年筆で書くのはマナー違反にあたります。

表書きが印刷されているのし袋を用いても問題ありませんが、手書きで書くとより丁寧な印象になるでしょう。

のし袋は袱紗(ふくさ)に包む

のし袋は袱紗(ふくさ)と呼ばれる風呂敷のような布に包んで持ち運ぶのがマナーです。これには、「ご祝儀を汚したり折り目がつかないようにしたりする」「受け取る相手の気持ちを大切にして礼儀を尽くしたことを示す」といった理由があります。

袱紗が用意できない場合は、ハンカチなどで代用しても問題ありません。

初穂料や玉串料を渡すタイミング

祭事や弔事を経験したことが少ないと、どのタイミングで初穂料や玉串料を渡したらよいかわからないこともあるかもしれません。相手に失礼のないように、事前に渡すタイミングについて知っておきましょう。

初穂料は祈祷を申し込むときに渡す

初穂料は祈祷前か祈祷後に渡します。祈祷前に渡す場合は、社務所で渡すことが多いでしょう。ただし、祈祷後に初穂料を受け取る神社もあるため、あらかじめ神社に連絡をして確認しておくと安心です。

玉串料はお通夜かお葬式のときに渡す

仏式葬儀の香典と同様に、玉串料を遺族へ渡すタイミングはお通夜とお葬式の2回あります。玉串料は一度だけ渡すものなので、どちらか都合のよいタイミングで渡しましょう。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

初穂料や玉串料は、祭事によって使い分けが必要です。持ち歩く際は袱紗(ふくさ)に包んで、渡す際に袱紗から出すのがマナーです。

また、慶事か弔事かによって使用する袋や水引の種類が異なります。受け取る相手に失礼のないように、書き方やマナーを把握しておきましょう。

小さなお葬式では、24時間365日、葬儀に精通したスタッフが通話料無料でご連絡をお待ちしております。葬儀に関するご相談だけではなく、初穂料や玉串料についての疑問にもお答えします。ぜひお気軽にご相談ください。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

忌引き休暇は、実は労働基準法で定められた休暇ではありません。ホゥ。