ご家族や世帯主が亡くなると、葬儀費用や今後の生活費など、お金の心配事が出てきます。

しかし、日本にはご遺族を支えるための給付金制度がいくつかありますので、ご自身に該当するものを受け取りましょう。

<この記事の要点>

・国民健康保険の場合は葬祭費として1万円~7万円、健康保険の場合は埋葬料として5万円が受け取れる

・届け出をすれば遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金のうち、いずれかひとつを受け取れる

・入院中の費用が高額であれば死亡後でも払い戻しを請求できる

こんな人におすすめ

死亡後に受け取れる給付金について知りたい方

慶弔金や死亡退職金について知りたい方

配偶者が亡くなりお金の心配がある方

健康保険から支給される葬儀に関する給付金

葬儀には、さまざまな費用がかかりますが、国民健康保険や健康保険に加入していれば、給付金を受け取れます。詳しくは、それぞれが加入している保険の担当へ確認してみましょう。

葬儀にはいくらかかる?

葬儀にかかる主な費用は、「葬儀そのものにかかる費用」「寺院などへのお礼」「飲食代」の3つです。葬儀社が出す見積もりには、寺院費用や飲食接待費用などは含まれていないことが多いでしょう。

葬儀の内容によっては、見積額のほかに、僧侶へのお布施、戒名料、お通夜ぶるまいや精進落としの際の飲食代がかかります。小さなお葬式が行った調査では、火葬料金を含む葬儀費用の全国平均は約127万円※という結果になりました。ここから火葬料金を除いた平均金額は約123万円※です。(※対象期間:2021年2月~2022年5月 2022年5月 自社調べ)

葬儀費用について、詳しくは下記の記事をご覧ください。

遺族は「葬祭費」または「埋葬料」が受け取れる

死亡した人が国民健康保険、または後期高齢者医療制度の被保険者であった場合は、「葬祭費」を受け取ることができます。金額は、保険者や市区町村により異なりますが、1~7万円程度というところが多いようです。

申請期限は葬儀を執り行った日の翌日から2年以内です。国民健康保険証、死亡診断書、葬儀費用の領収書などを持って、故人の住所がある市区町村役場に請求しましょう。

また、故人が健康保険の加入者だった場合には、「埋葬料」として5万円を受け取ることができます。故人が被保険者の資格を失った後でも、3ヶ月以内の死亡であれば、埋葬料の請求は可能です。

被扶養者が亡くなった場合でも、被保険者本人に「家族埋葬料」として5万円が支給されます。

<関連記事>

埋葬料とは?申請方法や支給対象、注意点を解説

公的制度により受け取れるお金

ご遺族がこれからの生活を送っていくためにも、加入している公的な年金や保険から、給付金が支払われる制度があります。状況によりさまざまな給付や手当がありますので、該当するものを確認してみましょう。

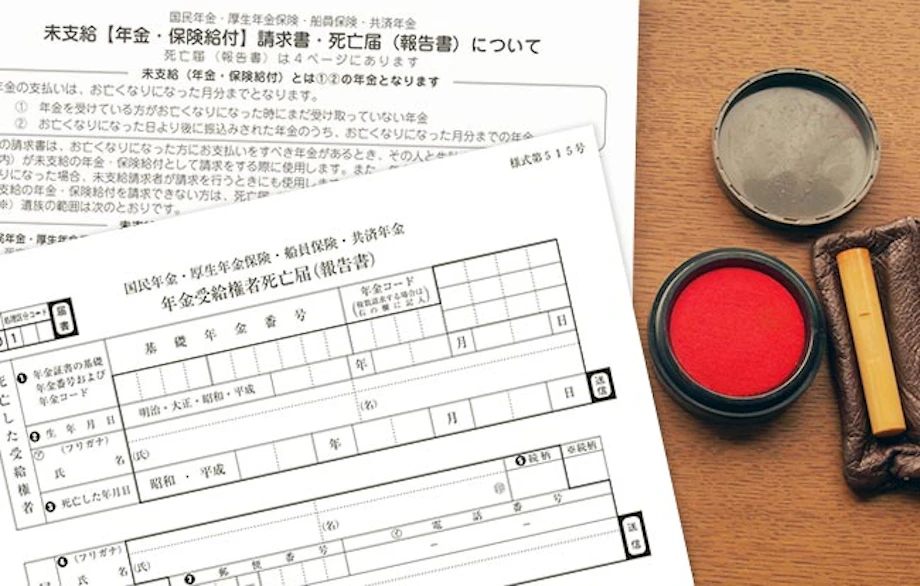

「遺族年金」の支給

日本に住んでいる20~60歳のすべての国民は、国民年金に加入することになっています。遺族年金は年金を納付していることが前提となりますが、被保険者が亡くなった場合、故人と生計をともにしていた遺族は、故人の年金を「遺族年金」という形で受給することができる制度です。

遺族年金には、「遺族基礎年金」「寡婦年金」「死亡一時金」の3種類があり、被保険者の条件により、受け取れる年金の種類が異なります。受け取れるのはどれかひとつです。

厚生年金や共済年金に加入している場合は、「遺族厚生(共済)年金」の受給対象となります。故人が生計を維持する主たる者であった場合は、一定の条件のもと、「遺族基礎年金」もあわせて受け取れるでしょう。子および妻が、遺族基礎年金を受け取れない立場にある場合には、中高齢寡婦加算(ちゅうこうれいかふかさん)が適用されることがあります。

いずれの場合も届け出が必要になるので、忘れずに手続きしましょう。

<関連記事>

遺族年金は受け取れる?受給条件や知っておきたいこと

ひとり親になってしまう場合などはさらなる支援がある

親のどちらかが亡くなり、遺された親が1人で仕事と子育てを行わなければならない場合、「児童扶養手当」が受け取れることがあります。

児童扶養手当は、扶養する家族等の人数により、所得制限が設けられているため注意しましょう。条件によって「全額支給」「一部支給」「支給対象外」が判断されます。申請は市区町村役場に行います。

支給される期間は子どもが18歳になる年度末までです。所得制限の限度額や、控除される所得は個々の事情により異なりますので、市区町村に確認してみましょう。

一方、失業保険を受給していた家族が亡くなった場合は、生計をともにしていた遺族が、亡くなった前日までの未支給の失業給付を受け取ることができます。

請求期限は、死亡した日の翌日から6ヶ月以内です。詳しくは、故人の住所がある場所のハローワークに問い合わせてみましょう。

入院中の費用が高額であれば死亡後でも払い戻しを請求できる

故人が亡くなる前に闘病していて、医療費の自己負担が高額だった場合には、その一部を払い戻すことができます。これが「高額療養費制度」です。亡くなった後でも、診察を受けた月の翌月の初日から2年以内であれば、請求できます。

支給の対象となるのは、保険適用の診療に対して、実際に支払った自己負担額です。複数の医療機関にかかっていた場合も、同月内であれば、金額を合算することができます。

70歳以上の人は自己負担限度額が低額になるため、まとまった額が戻ってくることもあります。ただし、入院時の食費や差額ベッド代、先進医療にかかる費用などは対象外ですので注意しましょう。

小さなお葬式で葬儀場をさがす

故人の勤めていた会社から受け取れるお金

故人が勤めていた会社から受け取れるお金もあります。実際のこの制度があるかどうかは会社次第で変わりますが、会社によっては、慶弔見舞金などの制度でお金が受け取れるかもしれません。これは死亡退職金とは異なるため、別で考えましょう。ここでは会社から受け取れるお金について、それぞれの特徴や注意点、相場について解説します。

会社によっては慶弔金制度がある

会社によっては、慶弔金制度があることもあります。この制度は多くの会社で採用されており、一般社団法人労務行政研究所によると、90%近くの企業でこの制度が導入されているそうです。

慶弔金が実際にどのように支払われるのかは、その会社ごとで異なります。しかし、ほとんどの会社では、本人や家族が亡くなられた場合のお見舞金の制度があるようです。

実際のどのくらい受け取れるのかどうかは、会社ごとに異なります。そのため、詳細は会社に問い合わせてみるとよいでしょう。忙しい中だとは思いますが、その後の生活に関わることのため、早めに連絡するのをおすすめします。

慶弔金と死亡退職金の違い

慶弔金とよく間違われるものとして、死亡退職金があります。死亡退職金と慶弔金はどちらも会社から受け取れるもののため、まとめて処理してしまいがちです。しかし、税制面から考えると、課税方法に違いがあるため、まとめて処理をすると、余分に税金を納めてしまいかねません。

慶弔金の場合は非課税のため、課税されることはありません。死亡退職金は慶弔金と同様に相続税の対象ですが、死亡退職金で別の非課税枠が設けられています。

そのため、死亡退職金と慶弔金は、それぞれ別のものとして税制上処理できることが特徴です。まとめて処理をすることで、本来より多く納税してしまうことになるかもしれません。損をしないためにも、別々で計上し、余分に税金を納めないよう注意して計算しましょう

慶弔金の相場はいくらくらい?

慶弔金は会社ごとに制度が異なるため、一概にどのくらいとはいえません。しかし、一般的な相場はあります。その相場は、業務上の死亡なのかそうではないのかで変わることがほとんどです。業務上の原因で死亡した場合は、そうではない場合と比較すると、多くの慶弔金がもらえる傾向にあります。

相続税上、業務上の死亡の場合は、普通給与の3年分に相当する金額が上限です。これは、扶養手当なども含まれています。業務上の死亡が理由ではない場合、普通給与の半年分が上限です。

ただし、これはあくまで一般的な傾向で、実際の金額は会社の制度によって異なります。そのため、上記の相場は参考程度に考え、それぞれの会社に確認するようにしましょう。

<関連記事>

慶弔金とは?家族が亡くなったときに受け取れる「死亡弔慰金」について

生命保険会社等から受け取れるお金

公的な給付金以外にも、民間保険会社の生命保険に加入していれば、保険金を受け取ることができます。どの生命保険も、受け取るには請求手続きが必要です。

家族を受取人とした生命保険に加入していた場合には、まず、契約している保険会社に連絡しましょう。

生命保険の死亡保険金

死亡保険金の額や受け取り方などは、契約している内容により異なります。保険会社によっては、支払い事由が発生した後で、一括で受け取るのか、年金として分割で受け取るのかを選べることもあるでしょう。

ただし、受け取る金額や受け取り方によっては、課税対象になることがありますので、注意が必要です。

死亡給付金や医療保険給付金

加入していたのが生命保険でなく、医療保険等だった場合にも、死亡給付金の対象である可能性があるでしょう。また、亡くなる前にかかった医療費について、医療保険の給付金を受け取れます。

保険の内容は複雑でわかりにくいこともありますので、詳細は保険会社に問い合わせてみましょう。

悲しみの中でも前向きに生活していくために

普段、何気なく支払っている保険料や年金保険料ですが、万が一のときには、そこから一定額の支給を受けられます。

遺された人は現実を生きていかなくてはならないので、こうした給付金はありがたいものです。ひとつひとつ手続きを行い、明日への力へとかえていきましょう。

小さなお葬式で葬儀場をさがす

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

葬儀に関するご準備は事前に行うことが大切です。いざというとき困らないように、葬儀全般に関する疑問は、「小さなお葬式」へお問い合わせください。24時間365日専門スタッフがお客様のサポートをさせていただきます。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

よくある質問

葬儀後にもらえる給付金は?

遺族がもらえる公的年金は?

ひとり親になった場合の給付金は?

会社からもらえるお金は?

慶弔金と死亡退職金の違いは?

慶弔金の相場は?

葬儀費用は「葬儀一式費用・飲食接待費用・宗教者手配費用」で構成されます。ホゥ。