身内が亡くなり喪中はがきを準備した方がよいのは分かるけれど、いつ投函するべきなのか、書き方やマナーで気をつけなければならないポイントはあるのか、と悩む方もいるのではないでしょうか。

喪中はがきとは、その年に同居する家族や身内に不幸があった際、喪に服するために年賀状のやり取りを辞退することを伝えるために出す挨拶状のことです。

この記事では喪中はがきを出す時期や書き方のマナー、文例をはじめ、予期せぬケース(年末に亡くなった・送付先の方も喪中)の場合の対応方法についても紹介します。ぜひ参考にしてみてください。

<この記事の要点>

・喪中はがきは11月の早い段階から12月初旬までに届くように投函する

・挨拶文では句読点は入れず、いつ、誰が、何歳で亡くなったかを記載する

・悩んだ際はテンプレートやネットプリントを活用

こんな人におすすめ

喪中はがきを出す時期がわからない人

喪中はがきの書き方が知りたい人

実際の文例を参考にしたい人

喪中はがきは12月初旬まで投函する

喪中はがきは、お祝い事を控える旨を事前に知らせる役割があり「年賀欠礼状」とも呼ばれます。年賀状は12月の下旬までに投函しなくてはなりません。12月は何かと忙しい時期ですから、書き終えた年賀状を投函するのは12月中旬以降になることが多いでしょう。

そのような背景から、喪中はがきは送る相手が年賀状を準備し出す頃合いを見計らった、12月初旬に投函するのが一般的となりました。ここでは、投函の時期だけでなく、どのような時に喪中はがきを出すのかを詳しく説明します。

喪中はがきを出す理由

「同居する家族や身内に不幸があった為、新年の挨拶を控えます、そして年賀状のやり取りはできませんのでご了承ください。」と相手方に伝えるために喪中はがきを出します。

先ほど喪中はがきは年賀結礼状と呼ばれ、1年以内に身内に不幸があった場合に年賀状を送り、受け取ることを辞退する挨拶状だとお伝えしました。

故人が亡くなったことに対して儀式的にはがきで伝え、喪に服すために新年の挨拶を控えるものなので、デザインもシンプルで、華やかな年賀状とは違い色合いも落ち着いているものがメインとしましょう。

しかし最近では、生前お世話になった方への感謝の気持ちを述べることや、故人の趣味や好きな花などをモチーフにしてデザインを選んだり、イラストを挿入したりする方も増えているようです。

喪中となる親族の範囲は?

基本的には、喪中はがきは1年以内に2親等内の親族が亡くなった場合に送る必要があります。故人との関係で2親等にあたる続柄とは、次の方が当てはまります。

| 故人の1親等 | 両親、配偶者、子 |

| 故人の2親等 | 兄弟姉妹、祖父母、孫 |

これには特別な理由はなく、2親等内であっても「同居していないから」という理由で送らない方もいますし、故人とのつながりが深かったから2親等内でなくても送る方もいるようです。喪中はがきを出す必要があるかどうかは、「生活を共にしていたか」というのがひとつの目安になるでしょう。

喪中はがきを出す相手

一般的に喪中はがきを出す相手は、毎年年賀状をかかさずやり取りしている方です。また、故人が生前お世話になった方や、葬儀に参列してくださった方へ出してもかまいません。

親族の場合も近い間柄同士であれば、喪中はがきを出してもよいです。しかし、あくまで喪中はがきは「年始は年賀状を送ることを控えます」とお知らせするためのものなので、亡くなったことを知っている親族には、あえて出さずに省略するケースもあります。

つまり、故人と相手方との付き合い方や関係性、家族の意向を考慮して出すかどうか決めても問題ないということです。形式的な面にとらわれずに、故人の気持ちを尊重して送る相手を決めましょう。

余裕を持って準備する

喪中はがきを出す時期としては、相手方が年賀状の準備をする前、11月の早い段階から12月はじめまでに届くように出すと良いでしょう。基本的に年賀欠礼のあいさつであるため、年内に届けば問題はありません。

また、1年の終わりが近づく11月や12月は何かと忙しいものです。最近ではネットプリントや通販、コンビニなど身近な場所でも作成ができますので、あらかじめ準備しておくとスムーズに進みます。

注意点として、早い時期に投函してしまうと喪中はがきをもらったことを相手側が忘れてしまい、あやまって年賀状を出してしまうことも考えられます。投函する期間はこちら側で管理し、余裕を持って準備しておくことが大切です。

喪中はがき作成のポイントと例文

喪中はがきを作成するにあたり、書き方やマナー、はがき選び、文字の色などを決める必要があります。また、上司や目上の方、友人などによって文面も異なってきますので、ポイントと例文をしっかりおさえておきましょう。

喪中はがきの書き方とマナー

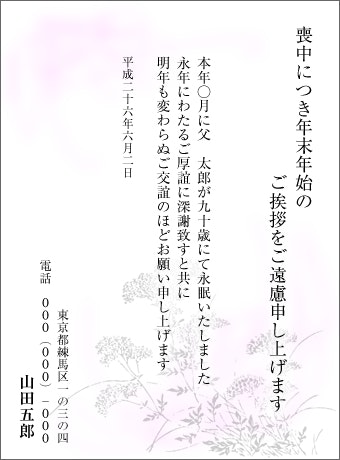

喪中はがきを書く際には、いくつか気をつけなければならない点があります。まずは儀礼的な挨拶文では句読点を入れません。句読点は文章を読みやすくするために用いるものなので、喪中はがきの形式では使用せず、行頭の1文字下げも行わないようにします。

はがきで挨拶文を送るときに季節の時候や近況報告を行いますが、あくまで故人が亡くなったことを知らせるものなので、このような内容は書かないようにしましょう。

また、同じ年に身内の不幸が続いた場合は、亡くなった順に記載しておきます。例えば、今年3月に(続柄・故人の名前)が(年齢)歳で永眠いたしました。今年10月に(続柄・故人の名前)が(年齢)歳で永眠いたしました。と続けて書いて問題ありません。

その他には夫婦連名で出す際は、夫から見た続柄を合わせて出すようにします。妻の親が亡くなった場合、続柄の書き方は義父・義母です。一見混乱してしまいますが、昔の男尊女卑の考え方が習慣化されているためなので分からない場合は一度調べておくことをおすすめします。

年齢の書き方も以前は故人の年齢は生まれた年を1歳と数える「数え年」と、生まれた日を0歳とし、誕生日が来るごとに1歳ずつ足していく「満年齢」で知らせる方法があります。

主に数え年(享年)で記載していましたが、最近は数え年と満年齢と両方を入れ、満年齢のみを記入するパターンもあり、いずれも選ぶことができます。マナーの面でも特に問題ありませんので、地域の風習や慣習に沿って決めても良いでしょう。

はがき選び

喪中はがきで使用するはがきは、切手を貼ることなく投函できる郵便はがきと、郵便局以外で販売している切手がないタイプの私製はがきと2種類あります。

私製はがきの場合、切手を別途購入する必要がありますので若干割高です。使用できる切手は「弔辞用62円普通切手」です。どちらのはがきを使用しても問題はありませんが、コストを抑えるという面では郵便はがきの方がよいでしょう。

デザインは、花のモチーフが多いです。例えば、蓮(花言葉は清らかな心)や水仙(花言葉は尊厳)などの花の持つ意味を考えても、喪中はがきに合うものばかりです。

最近では故人が生前好きだった花、趣味やゆかりの深いものをデザインとして選び、喪中はがきへ添えることも多いようです。

ただし、故人が急逝された場合はシンプルなもの、故人が生前お世話になった方々へ人柄を伝えたい場合は、比較的カジュアルなものを選択することもできます。いずれにせよ派手な色合いやデザインにはせずに、最低限のマナーを守るようにしましょう。

文字の色

使われる文字の色は、控えめな色の薄墨にするのが一般的です。薄墨には、「涙で墨がにじんだ」「急に不幸が訪れたので、墨をする時間がなく薄くなってしまった」という意味がこめられています。

喪中はがき以外でも香典や弔事などお葬式の場面で使われている薄墨ですが、厳密には黒でもかまいません。文字を墨色にすることによって、故人のご遺族様に対しての心遣いの面はありますが、黒で書いたとしても失礼にはあたりませんので安心してよいでしょう。

ただし、宛名に関しては薄墨ではなく黒で書くことをおすすめします。薄墨で宛名を書いた場合、相手側は喪中ではないのであまり良い気持ちにはなりません。また郵便局での読み間違いが出ることと防ぐため、黒で書くようにしましょう。

喪中はがきに書く内容と文例

喪中はがきに書く内容は、ある程度構成が決まっています。通常の年賀状を夫婦連盟で出している場合は、喪中はがきも同様に連名で出しても問題ありません。主に、下記のような内容を記載します。

・「喪中につき年末年始のご挨拶をご遠慮申し上げます」という挨拶文

・喪中である事の説明(誰がいつ何歳で亡くなったのか)

・結びの挨拶(生前のお礼や挨拶など)

状況によって文章に変化をつける

喪中はがきは上司や友人、家族葬などの状況によって文章を変えた方が良いです。上司や目上の方へ送る場合は、丁寧な言葉づかいになるように気をつけましょう。表現の仕方としては、ご交誼よりはご厚誼やご厚情と言った、より丁寧な表現になるように心がけてください。

ご厚誼(ごこうぎ)は、情愛のこもった親しいつきあい、厚いよしみと言った意味があり、ご厚情(ごこうじょう)には目上の方の深い情け、思いやりを持つことを意味しているので、上司や目上の方に出す際はこちらの表現を使用するようにしましょう。

ご交誼(ごこうぎ)は、人付き合いを意味し、昔から親しい間柄という意味合いを持っています。友人に喪中はがきを出す場合は、「ご交誼に感謝いたします」のように思いやりの心を敬い、感謝していますという意味を伝えると良いでしょう。

悩んだ時はテンプレートを活用

喪中はがきを出さなければならないが、ルールが多くて自分では難しいと考える方もいらっしゃるでしょう。そういった時は、テンプレートを活用してみてはいかがでしょうか。

テンプレートは、無料のものから有料のものまで数多くあります。デザインや状況に応じた文例も多くあり、文章の作成、編集も行うことができるので、時間がない方やデザイン選びや構成に迷っている方にはおすすめです。

また有料のテンプレートとなると、宛名印刷はもちろんの他、レイアウトの設定やイラスト写真の追加など多数のオプションを揃えているも提供元も多いようです。

インターネットで手軽に検索もできますし、どのように喪中はがきを作成したらよいか悩んでいる方は調べてみましょう。

ネットプリントや通販を利用

ネットプリントや通販は、はがきの購入から印刷、配送または投函まで行ってくれるところが多く、料金はかかりますが一番手間がかからない方法だと言えます。

ネットプリントや通販で喪中はがきを注文する場合、デザインはもちろんのこと、はがきの質なども選ぶことができます。また枚数や時期によって、割引サービスを行っているところも多く、オプション料金がかかる宛名印刷を無料で行ってくれる提供元もあるようです。

またスマートフォンのアプリや、大手コンビニチェーンもネット販売を行っていますので、作成する方の状況に合った方法で見つけてみてはいかがでしょうか。

喪中はがき、こんな時どうする?

万が一、喪中はがきを出さなければいけない時期が年末で、送る相手も喪中の場合は送るべきなのかどうか迷うかと思います。また、葬儀に参列してくださった方は喪中だということは知っているのに、あらためて出した方がよいのかについてまとめました。

年末に不幸があった場合

年末に身内に不幸があった場合は、11月のはじめごろから12月半ばまでに届くように出すということができません。そのような場合は、1月7日(松の内)が明けてから、相手方に寒中見舞いを送るという方法もあります。

松の内とは、お正月に門松を飾る期間のことを言いますが、この期間が1月7日までとされています。地方によって違いはありますが、北日本や東日本は7日まで、西日本は15日までを松の内の期間としている所が多いようです。

1月7日以降に出す寒中見舞いは、本来健康を気づかうお便りのことを言いますが、年末に身内で不幸があり、年賀状を出せなかったことを伝える際にも代用できます。

また自身の親戚の喪中を知らないで年賀状を送ってきた相手に、喪中の報告をする意味でも使われているので、年末に不幸があった場合は寒中見舞いを出して相手に知らせるようにしましょう。

送る相手も喪中の場合

送る相手も喪中でこちら側も喪中の場合は、喪中はがきを出した方が良いのか悩んでしまいます。年賀状のやり取りを控えるという意味がありますので、相手の方から喪中はがきが届いたとしても、こちらからも送って差し支えはありません。

一言お悔やみの言葉を付け加えておくと、相手方も気持ちを察してくれるでしょう。もし、喪中の相手へ喪中はがきを出すことが気になる場合や、年末に喪中になり出すことができなかった場合は、寒中見舞いを出すことをおすすめします。

参列してくれた人にも出すの?

葬儀に参列してくれた方々にも喪中はがきは出します。葬儀に参列してくださった方々は故人が亡くなったことは知っているため、喪中はがきへ一言、わざわざ参列してくださったことへの感謝の気持ちや、年始の挨拶はひかえさせていただく旨を残しておくと良いでしょう。

喪中についてもっと詳しく知りたい方はこちら

この記事を読んで「もっと喪中について詳しく知りたい」「◯◯の部分がよくわからなかった」という方へ向けて、喪中に関連する内容を網羅的にまとめた記事をご用意しました。ぜひこちらもあわせてご確認ください。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。※2024年4月 自社調べ

まとめ

喪中はがきは、相手に年始の挨拶を控える旨を伝える挨拶状でありながら、最近ではデザインや文面の種類、生前の故人に対する感謝の意を伝えるなど多様性があります。

また自分でテンプレートを使い作成する方法から、ネットプリントや通販を利用し一括で投函する方法もあるので、喪中はがきを作成することはそれほど時間がかからないでしょう。

しかし大切なことは、あわてることがないよう余裕を持ち、期日に間に合わせて準備することです。書き方やマナーでお困りの場合や何か不明点があれば、お気軽に小さなお葬式へご相談ください。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

葬儀費用が捻出できないときは「葬祭扶助」を活用することで補助金が受け取れる場合があります。ホゥ。