一周忌法要は故人にとって初めての年忌法要であり、ひとつの大きな節目となる大切な法要です。施主はスムーズに進行できるように入念に準備をする必要がありますが、準備にあたって「一周忌法要のお布施にはいくら包むのか」と悩む方もいるかもしれません。

そこでこの記事では、一周忌法要におけるお布施の金額の目安や法要の流れ、マナーについて解説します。

<この記事の要点>

・一周忌法要のお布施の金額は宗派ごとに異なり、3万円~5万円程度が一般的

・表書きには濃墨で「御布施」や「御経料」と記載する

・お布施は切手盆に乗せて、法要の前に僧侶に直接手渡しするのがマナー

こんな人におすすめ

一周忌法要に参列予定の方

一周忌法要のお布施の相場を知りたい方

お布施の書き方や渡すタイミングを知りたい方

【宗派別】一周忌法要で渡すお布施の金額目安

仏教は多数の宗派に分かれていて、それぞれに異なる教義や思想があります。法要に対する考え方も宗派によって違うため、困惑することもあるでしょう。

お布施の金額の目安も宗派ごとに異なるので注意が必要です。ここからは、一周忌法要における宗派別のお布施の金額目安や各宗派の教えを紹介します。

今回紹介するお布施の金額目安は、あくまでも参考のひとつです。地域や親族の考えによっても金額は変動するため、事前に確認しましょう。

浄土真宗

浄土真宗は、鎌倉時代の初期に親鸞聖人によって開かれた大乗仏教の一派です。本尊は阿弥陀如来で、南無阿弥陀佛の念仏で知られています。浄土真宗は日本仏教の宗旨となっていて、「阿弥陀仏の本願によって成仏する」という教えが特徴です。

浄土真宗のお布施は「御経料」とも呼ばれます。目安としては、3万円~5万円ほどです。お車代は5,000円~1万円程度、お膳料は5,000円~2万円を目安としましょう。

浄土宗

浄土宗は法然を宗祖とする大乗仏教の宗派です。ひたすら念仏を唱える「専修念仏」を教えとしていて、雑念を捨てて念仏を唱え続けることで精神の安定と安らぎを追求しています。苦しい修行を否定しているのも特徴で、京都の公家を中心に広がりました。

お布施は3万円程度が一般的です。お車代は5,000円~1万円、お膳料は5,000円~1万円が目安になっています。

曹洞宗

曹洞宗は、禅宗の一派です。日本での開祖は鎌倉時代の僧侶道元で、福井県の永平寺と横浜市の総持寺が総本山です。禅宗は座禅を組んで修行をすることを目的としていて、曹洞宗は悟りを求めずにただひたすら坐禅をする「只管打坐(しかんたざ)」が特徴的な教えです。

曹洞宗のお布施の目安は3万円程度、多くとも5万円程度であることが一般的です。お車代は5,000円~1万円、お膳料は5,000円~1万円が目安です。それぞれの金額の目安は法要の規模によっても変わります。

真言宗

真言宗は空海によって平安時代に開かれました。密教に分類される真言宗は、「即身成仏によって、生きながら仏様の悟りを得られる」という教えが特徴的です。

後に多くの分派が生まれ、その教義はさまざまです。宗派によって総本山が異なり、全国各地に点在します。

お布施は3万円程度が目安です。お車代は、お寺からの距離が近い場合は5,000円程度で、遠い場合は1万円程度を包むこともあります。お膳料は5,000円~1万円を目安としましょう。

天台宗

天台宗は比叡山延暦寺を開いたことで有名な最澄が、天台大師の教えを日本に広めたことから興った宗派です。妙法蓮華経を経典とする天台宗は、さまざまな日本仏教の宗派に影響を与えています。

「誰にでも仏性が備わっていて、全員が仏になれる」と説いており、この考えはほかの大乗仏教の宗派にも広く受け継がれました。

お布施は3万円が目安です。お車代は5,000円程度、多くても1万円ほどが目安です。お膳料は、用意した食事の値段に合わせて5,000円~1万円程度と幅があります。

臨済宗

臨済宗は、禅宗の一派です。鎌倉時代に中国に渡った僧侶栄西によって日本に伝えられ、公家や武士に広まりました。同じ禅宗である曹洞宗との違いは「問答」を重視している点でしょう。

師との公案問答によって悟りを得るのが臨済宗の基本的な教えです。身分が高い方を中心に浸透した宗派で、幕府の保護を受けてさらに普及しました。

臨済宗のお布施は3万円前後、最大で5万円程度が目安となっています。お車代とお膳料はともに5,000円~1万円程度が目安です。

日蓮宗

日蓮宗は鎌倉仏教の1つで、僧侶日蓮が宗祖です。法華経が釈迦の教えを正しく伝える唯一の経典であると主張し、ほかの宗派に対して厳しい姿勢を見せた時代もありました。

日蓮宗の特徴は、勢いのある読経や唱和です。日蓮宗のお寺では、朝夕に太鼓を打ちながら大勢で勢いよく唱和する様子が見られます。

お布施の目安は3万円~5万円で、お寺との付き合いの深さに応じて包みます。お車代やお膳料はほかの宗派と同様に5,000円~1万円程度が目安です。

一周忌法要でお布施以外に用意するお金

年忌法要で僧侶に贈る謝礼金には、いくつかの種類があります。お布施と聞くと「読経のお礼」をイメージする方が多いかもしれません。しかし、実際にはほかの名目にもお金を包むことがあります。

ここからは、一周忌法要で用意する、お車代・お膳料・卒塔婆料について、マナーとともに紹介します。

なお、こちらの項目で紹介する金額も目安のひとつです。地域や親族の考えによって異なる場合もあります。

お車代

お車代とは、交通費として包むお金です。お寺から法要会場までの距離に応じて包む金額をきめましょう。お寺で一周忌法要を営む場合、お車代は不要です。また、施主が直接タクシーを手配して実費を負担する場合も、僧侶にお車代を渡す必要はありません。

お車代を用意する場合は、実際にかかる交通費よりも多めに包む傾向があります。お車代の目安は、5,000円~1万円です。お車代は交通費を建前として、僧侶に謝意を伝えるために包む側面もあります。

お車代は、白い封筒を用意して包むのが一般的です。表書きはそのまま「お車代」として、下段に「〇〇家」もしくは施主の氏名を記入します。墨の色は薄墨ではなく濃墨を使いましょう。

お膳料

お膳料は、法要の際に食事の代わりとして僧侶に贈る謝礼です。一周忌法要の後には、「お斎(おとき)」と呼ばれる食事の席を設けます。

僧侶がお斎を辞退したときに渡すのが「お膳料」で、5,000円~1万円が目安です。僧侶が会食に出席した場合は、お膳料を包む必要はありません。

お膳料はお車代と同様に白い封筒で包み、表書きには「お膳料」と書きます。下段には施主の氏名か家名を記入しましょう。墨は濃墨を使います。

卒塔婆料

卒塔婆を立てる場合は、卒塔婆料が必要です。卒塔婆料は年忌法要の種類に関係なく2,000円~1万円程度が目安です。寺院ごとに卒塔婆料がきめられているケースがほとんどですが、「お気持ちで」と金額を定めていない寺院もあります。いくら包めばよいかわからない場合は、僧侶に直接聞いていてもよいでしょう。

お布施袋の選び方

お布施は僧侶に対するお礼であるため、香典とは目的が異なります。誤って香典袋にお布施を包まないように注意が必要です。ここからは、お布施袋の選び方を紹介します。

奉書紙で包むのが正式な包み方

お布施は「奉書紙(ほうしょがみ)」と呼ばれる紙に包むのが正式な包み方です。和紙の一種で、おもて面はつるつる、裏面はざらざらとした手触りが特徴です。奉書紙を使ってお布施を包む際は、半紙でお札を包んでから奉書紙を上にかぶせましょう。奉書紙で直接お金を包むのはマナー違反なので注意が必要です。

奉書紙は文具店や100円ショップなどで購入できます。

白封筒を使う場合の注意点

奉書紙を用意できない場合は、白封筒を使っても問題ありません。ただし、郵便番号が印字されていない無地のものを選びましょう。

また、封筒は中袋がないものを選びます。中袋がついているタイプの白封筒は、封筒の中が二重になっていることから「不幸が重なる」ことを連想させます。縁起が悪いので使用しないようにしましょう。

お布施袋の書き方

法要の際にお布施を用意することは知っていても、書き方が分からない方もいるのではないでしょうか。ここからは、お布施袋の表書きや住所、金額の書き方を紹介します。

表書き

お布施の表書きは「御布施」や「お布施」と記入するのが一般的です。ほかにも「御礼」や「御経料」「御回向料」と書く場合もあります。地域によっては違う表書きを使う場合もあるため、地域の慣習を確認しておくと安心です。

表書きの下段には施主の名前を記入します。「〇〇家」、もしくは施主の氏名を記入しましょう。

表書きを書くときには、通常の濃墨を使います。薄墨は、「お通夜や告別式の際に弔問客が持参する香典袋に使用するもの」と覚えておきましょう。

住所

お布施は僧侶に手渡すものであるため、基本的に住所の記載は不要です。ただし、地域によっては住所を記載するところもあります。住所を書く場合は、封筒の裏側の左下に縦書きで記入しましょう。

お布施用として使う市販の封筒の中には、住所や包んだ金額を記入する枠が用意されていることもあります。その場合は、枠内に住所を記入しても問題ありません。

金額

封筒のおもて面に表書きと名前を記入する場合、包んだ金額は記入しません。中袋がある封筒を使う場合は中袋に包んだ金額を記入します。

中袋に金額を書くときは、袋のおもて面中央に縦書きで記載しましょう。金額を書くときは「金〇〇円」と記入しますが、数字は「壱」や「萬」といった旧字体の漢字を使用しましょう。

市販の封筒では横書きの記入欄が用意されていることもあります。この場合、アラビア数字で横書きしても構いません。

お布施に入れるお札のマナー

お布施を準備する際は、お札の入れ方やマナーにも気をつけましょう。お布施には、きれいなお札や新札を入れます。お札を封筒に入れる向きも、香典とは異なるため注意が必要です。ここからは、お布施におけるお札のマナーについて紹介します。

新札やきれいなお札が好ましい

お布施には、きれいなお札や新札を包みます。お布施は僧侶や仏様に感謝を伝えるために包むお金なので、古いお札や汚いお札は失礼にあたります。ただし、お布施におけるお札のマナーに対する考え方は、地域によって異なります。

「事前に用意するのがマナー」と考える地域では、新札が適しているでしょう。親族や地域のしきたりに詳しい人に相談して、地域のマナーを確認しておくと安心です。

お札の入れ方

お布施のお札の入れ方は、表書きがある側からお札の肖像画が見える向きで、封筒の口に肖像画がくるように入れます。お札を複数枚入れるときには、お札の角や向きをそろえることも大切です。

「お布施は香典とは逆向きに包む」と覚えておくと便利です。

お布施はいつ渡す?渡し方とマナー

お布施を渡す際のタイミングにもマナーがあります。僧侶とは今後も長い付き合いになるため、失礼のないようにしましょう。ここからは、お布施の渡し方のマナーについて解説します。

基本は切手盆に乗せて渡す

お布施は「切手盆」と呼ばれる小さなお盆に乗せて渡すのがマナーです。渡し方の手順は以下のとおりです。

1. 自分がお布施の表書きを読める向きにして切手盆の上に置く

2. 切手盆の上下を持ち時計回りに180度回転させて、僧侶がお布施の表書きが読める向きにする

3. お礼の言葉を述べながら両手で切手盆ごとお布施を差し出す

切手盆がない場合は袱紗(ふくさ)に乗せて渡す

切手盆を用意できない場合は、袱紗の上にお布施を乗せて渡しましょう。渡し方の手順は以下のとおりです。

1. 袱紗からお布施を取り出す

2. 袱紗を広げて中央に向けて折り、長方形を作る

3. 表書きが僧侶から読める向きにして、お布施を袱紗の上に置く

4. お礼の言葉を述べながら、両手で袱紗ごとお布施を差し出す

お布施を渡すタイミング

お布施は、法要が始まる前の挨拶の際に渡すとよいでしょう。渡すタイミングがなかった場合は法要後でも問題ありません。

一周忌法要の準備方法と当日の流れ

一周忌法要と三回忌法要は、故人が成仏する四十九日法要に次いで大切にされている年忌法要です。遺族や親族だけでなく、故人が生前親しかった友人も招かれることが多い法要です。

ここからは、一周忌法要の準備方法と当日の流れを紹介します。

1. 法要の日程をきめる

法要を行う2ヶ月前までに一周忌法要の日程をきめましょう。より多くの方が参列できる日程にすることをおすすめします。

命日に集まれない場合は、命日よりも前倒しで一周忌法要を執り行うのがマナーです。命日以降に法要を行わないように注意が必要です。日程を調整する際には、読経を依頼する僧侶の予定も確認しましょう。

2. 会場・食事の手配

参列者数や予算に合わせて、法要の会場を予約します。自宅や寺院のほか、セレモニーホールやホテルなどが会場の候補です。法要の後は、参列者で「お斎(おとき)」と呼ばれる会食をします。会場の予約と並行して、食事も手配しましょう。

自宅で一周忌法要を営む場合には、仕出し弁当を手配します。参列者が多い場合は、ホテルや料理店を利用しましょう。

なお、鯛や伊勢エビを使った縁起のよい料理は、お斎にふさわしくありません。お店の予約時・仕出し弁当の注文時には、一周忌法要の会食として利用する旨を伝えておきましょう。

3.寺院へ連絡

お寺とお付き合いのある方

菩提寺(ぼだいじ)とは、先祖代々のお墓のあるお寺のことです。菩提寺がある場合には、菩提寺に連絡をして、読経の依頼を行いましょう。

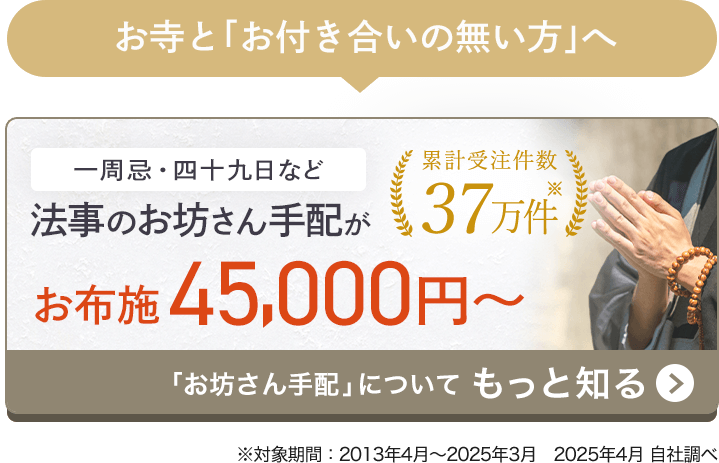

お寺とお付き合いが無い方

菩提寺が無い場合には、知人縁故からお寺を紹介してもらう方法や、葬儀の際にお世話になったお寺に相談する方法があります。

その他最近では、インターネット上でお坊さん手配サービスを利用される方も増えています。

自宅はもちろん、手配したお坊さんのお寺での法要も行えるので、菩提寺がない方には便利です。

お寺の都合によっては希望日に添えない場合もあるため、1ヵ月~2週間前を目安に寺院手配の予約をすることをお勧めします。

4. 参列者へ連絡

一周忌法要の日時と会場がきまったら、参列者に連絡をしましょう。親族や少人数の友人のみを招待する場合の連絡方法は、電話で問題ありません。

参列者が多い場合は、案内状でお知らせします。2週間前までには出欠確認ができるように、案内状は法要の日の1ヶ月前までに送付しましょう。案内状に記載する内容は以下のとおりです。

・故人の氏名

・法要の日時

・法要を行う場所

・お斎の有無

5. 香典返しの準備

法要の際は、参列者の香典に対する「香典返し」の準備も必要です。一周忌法要における香典返しの目安は、2,000円~1万円です。

香典返しは「消えもの」と呼ばれる消耗品がよく選ばれます。石けんや洗剤などの日用品のほか、海苔や茶葉など日持ちする食べ物や飲み物を選ぶ方が多い傾向にあります。遠方からの参列者に配慮して、荷物にならないカタログギフトを選ぶ方も増えました。

当日の流れ

一周忌法要は一般的に、以下の流れで進みます。

1. 僧侶の入場

2. 施主による開式の挨拶

3. 僧侶による読経が始まり、参列者は順番に焼香を上げる

4. 読経が終わり、僧侶の法話が始まる

5. お墓参り

6. お斎(おとき)がある場合は会場へ移動

7. 施主による閉式の挨拶

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

一周忌法要は、亡くなってから初めて営む年忌法要です。宗派によって適切なお布施の金額も異なるので注意が必要です。お布施には新札を包み、封筒は中袋がないものを選びましょう。包んだ金額を記入する際は旧字体の漢数字を使用します。お布施の包み方には地域差があるので、不安な場合は詳しい方に聞いておくと安心です。

一周忌法要や葬儀についてわからないことがあれば、「小さなお葬式」にご相談ください。小さなお葬式では法要での僧侶の手配を行っており、各種サポートも承っています。法要の準備でお困りの方は、お気軽にご連絡ください。

また法事・法要以外にも、葬儀全般に関する悩みや疑問があれば「小さなお葬式」へご相談ください。知識豊富な専門スタッフが24時間365日サポートします。

東京や一部の地域では7月、ほかの地域では8月にお盆を迎えることが多いようです。ホゥ。