通夜や葬儀に参列する際、香典袋の選び方で迷った経験はないでしょうか。無地のものや絵柄が付いたもの、水引が付いたものなど、たくさんの種類があるので、知識がないとどれを選べばよいか迷ってしまうものです。

地域や宗派によって使用する香典袋が違ったり、包む金額に適した選び方があったり、香典袋にはさまざまなルールが存在します。そこでこの記事では、香典袋の選び方やマナーについて詳しく解説します。宗教・宗派にあわせた適切な香典袋を知っておきましょう。

<この記事の要点>

・香典袋の表書きや水引の選び方は宗教や宗派によって異なる

・包む金額や故人との関係性によって適切な香典袋の選び方が異なる

・香典袋の表書きは薄墨で書く

こんな人におすすめ

香典袋の種類について知りたい方

香典袋の選び方を知りたい方

香典袋のマナーを知りたい方

葬儀の香典袋にはさまざまな種類がある

香典袋を使用する機会はあまりないため、そのマナーや違いについてしっかり理解している人は少ないかもしれません。

香典袋には「御仏前」や「御霊前」などと書く「表書き」や、黒白・黄白など細い紐が結ばれている「水引」など、ひとつひとつにマナーやルールが存在します。また、宗派によっても適切な香典袋が異なるため項目に分けて確認していきましょう。

香典は花や線香と同じように故人の霊前に供える贈与品です。通夜や葬儀だけでなく、その後の法要や法事の際にも持参するものなので、故人や遺族に失礼のないよう正しい知識を身に付けておきましょう。

表書き

表書きは宗教や宗派によって書き方が変わります。そのため、まずは故人の宗教を確認しておきましょう。最近は表書きが印字してある香典袋や、異なる表書きが書かれた短冊が数種同封されていて、宗派に応じて選べる香典袋も販売されています。

コンビニや100円ショップでもさまざまな種類の香典袋を販売しているので、早急に準備が必要な場合でもすぐに入手できるでしょう。

水引

不祝儀袋の水引は、黒白や黄白、双銀のものを用います。「二度と繰り返さないように」という思いを表すため、解けない結びの「結び切り」や「あわじ結び」を選びましょう。

香典袋には、水引がプリントされたタイプと実際の水引が結ばれているタイプがあります。中に入れる金額に応じて、本物の水引の香典袋を使うのがマナーです。

水引の色は多くの地域で黒白が主流ですが、関西の都市部では黄白を使うなど地域差があります。

包み

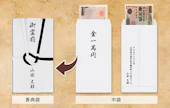

香典袋は基本的に上包みと中袋でできていて、中袋に現金を入れた後、上包みで包みます。ただし、重ねて包むことが「不幸が重なる」ことを連想させるという理由で、中袋がないタイプの香典袋を使う地域もあります。その場合は紙幣を上包みで包みます。

市販の香典袋の上包みは折られているため、水引を外さないように下の部分を引き抜いて中袋を入れるとよいでしょう。香典袋の上側を覆いかぶすように包むと完成です。

【葬儀の香典袋】宗教・宗派別の表書きの書き方

葬儀の際に用いる不祝儀袋は、神式などほかの宗派でも「香典袋」と呼ばれること多いです。宗派がわかる場合は、その宗派に合った表書きを書きましょう。ここからは、宗教・宗派に応じた適切な表書きを紹介します。

浄土真宗以外の仏式の場合

仏教にはさまざまな宗派が存在しますが、浄土真宗以外であれば「御霊前」「御香典」「御香料」という表書きが使えます。詳細な宗派がよく分からないときには、「御香典」と書きましょう。

浄土真宗以外の仏教では、故人は四十九日が明けてから仏様になると考えられています。そのため、葬儀の際の香典袋には「御霊前」を使うのが一般的です。四十九日以降は「御仏前」を使用しましょう。

浄土真宗の香典袋

浄土真宗には、死後すぐに仏様になる「往生即成仏」という考え方があります。故人が霊になることがないため、「御霊前」という表書きは使用しません。浄土真宗の場合は、四十九日の前後に関わらず「御仏前」と書きます。

神式の香典袋

神式の葬儀における香典袋には「御玉串料」「御榊料」「御霊前」という表書きが使用できます。神式の表書きは、正式には「献辞」と呼ばれます。

キリスト教式の香典袋

キリスト教には大きく分けて、カトリックとプロテスタントの2種類の宗派があります。いずれの宗派でも「御花料」という表書きが使用できます。キリスト教では葬儀に持参する金銭を「香典」ではなく、「御花料(おはなりょう)」と呼びます。

カトリックの場合は、「御ミサ料」や「御霊前」も使用可能です。プロテスタントのみで使う表書きには「忌慰料」があります。

宗教が分からない葬儀に参列する場合は?

参列する通夜や葬儀の宗派がわからない場合は、「御霊前」を使用するとよいでしょう。また「御香典」という表書きも使いやすいため、いずれかを使用するのがおすすめです。

ただし、浄土真宗では「御霊前」を使用しないので、どの宗派でも使える万能な表書きはありません。可能な限り事前に故人の宗派を確認しておきましょう。

【葬儀の香典袋】香典の金額目安と金額別の水引

香典の金額は、故人との関係性によって目安が変わります。3,000円程度から10万円以上と、金額の幅がとても広いのが特徴です。包む金額によって香典袋や水引の種類も変わるため、どのような香典袋を用意すればよいかをしっかりと調べてから準備しましょう。ここからは、故人との関係性別の香典の金額目安と適切な香典袋を紹介します。

3,000円~5,000円

3,000円~5,000円程度が香典の目安となる関係性は以下のとおりです。

・知人

・友人の両親

・近所の方

・上司や部下

・同僚の家族

上司や部下、同僚の場合は5,000円程度の香典を渡すのが一般的です。友人の両親の場合は、自分と面識があるかも考慮して包む金額をきめます。

また、職場関係の方は、職場で連名にして渡すことも多いでしょう。近所の方は自治会などで取り決めがある場合も多いので、確認してから用意するのが賢明です。5,000円以下の香典を包む場合は、水引が印刷されている香典袋を使いましょう。

1万円~2万円

1万円~2万円程度が香典の目安となる関係性は以下のとおりです。

・祖父母

・おじやおば

・親しくしていたいとこ

・取引先の方

・近しい友人

平均は1万円程度ですが、親戚関係の香典は、生前の親交の深さによって金額をきめるとよいでしょう。

あまり面識がない場合は、5,000円程度でも問題ありません。1万円~2万円を包む際の香典袋は黒白の本物の水引が結ばれているものを使い、印刷されたものは避けましょう。

3万円~5万円

3万円~5万円程度が香典の目安となる関係性は以下のとおりです。

・兄弟姉妹

・親しくしていた親戚

兄弟姉妹の香典は、ほかにも兄弟がいる場合は連名で包んだり、金額を合わせたりと相談してから包むのがよいでしょう。

既婚者の場合は、配偶者の兄弟姉妹にも自分の兄弟姉妹と同額の香典を包むのがマナーです。配偶者にほかに兄弟がいる場合も、相談してから金額をきめましょう。

3万円~5万円を包む際は、双銀のあわじ結びの水引が付いた香典袋など、きっちりとした印象のものを選ぶのがおすすめです。

10万円以上

10万円以上の高額な香典は、基本的に自分の親に香典を包む場合の目安です。ただし、親に香典を包むのは、実家を出て自分の世帯をもっている方で、施主がもう片方の親である場合に限ります。葬儀費用を負担する方や、自分が喪主を務める方は香典を包む必要はありません。

10万円を超える高額な香典には、大金封と呼ばれる銀色のあわじ結びの水引が付いた香典袋を使いましょう。

【葬儀の香典袋】宗教・宗派別の香典袋の選び方

香典袋には多くの種類があり、宗派によって最適なものが異なります。ここからは、宗教・宗派別の香典袋の選び方を解説します。特定の宗派専用の香典袋を他の宗派で使用すると失礼にあたるため、事前にしっかりと確認しておきましょう。

無地の香典袋

どのような宗派でも利用可能なのが無地の包みです。故人や喪主の宗派が不明な場合には、無地のものを選ぶのがおすすめです。

十字架付きの香典袋

故人や施主がキリスト教であるときにのみ使えるのが、十字架付きの香典袋です。封筒タイプが多く、水引は付いていません。表書きは「御花料」などを使用するのが一般的です。

蓮の絵付きの香典袋

蓮の絵柄が入っている香典袋は、故人や喪主が仏教の場合にのみ使用できます。仏教全般の通夜や葬儀、法要などで使用されます。

神式やキリスト教式では使用できませんが、仏式ならどの宗派であっても広く使用できます。宗派に合わせた表書きを書いて使いましょう。蓮の絵に名前の字が被ってしまっても問題ありません。

覚えておきたい!香典袋のマナー

香典を包む際は、故人の宗教宗派や包む金額に合わせた香典袋を選ぶのがマナーですが、それ以外にも覚えておきたいマナーがあります。ここからは、香典袋のマナーを6つ紹介します。

香典袋は薄墨で書く

香典袋の表書きや名前は薄墨で書くのがマナーです。この慣習は江戸時代からあったといわれています。

「故人を悼む涙で墨が薄くなった」ことを表現するために、薄墨で書きます。また、故人の不幸に急いで駆けつけたため、「墨を十分に磨る余裕がなかった」という意味も込められています。表書き専用のスタンプも売られていますが、マナー的によく思わない方もいるので注意しましょう。

連名で名前を書くのは3名まで

職場関係の方の葬儀では、連名で香典袋を準備することもあります。その場合、水引の下に名前を書けるのは3名までです。

中央に代表の方の名前を書き、左側にほかの2名の名前を書きます。4名以上での連名になる場合は、代表者名と外一同とだけおもて面に書きましょう。別紙に連名にした方の名前を書いて包みの中に入れるのが一般的です。

多くの方の名前を表に書いてしまうと見栄えもよくありません。会社名や部署名に加えて一同として袋に書き、別紙に名前を書く方法もあります。

なるべく新札は避ける

お祝い事で準備する御祝儀では新札を用意するのがマナーですが、不祝儀の場合は新札を包むのはマナー違反です。新札を包むと、故人の不幸を予想していたと捉えられてしまう可能性があるので注意しましょう。

どうしても新札しか用意できない場合は、折り目をつけてから包みます。

お札は肖像画が裏になるように入れる

お札の向きは、お札に描かれている人物が裏向きになるように入れます。これは「悲しい出来事なので顔を伏せている」ことを表現するためだといわれています。御祝儀袋とは向きが反対なので、間違えないようにしましょう。

中袋の裏には住所や名前を書きます。中袋の裏面から肖像画が見えるのが正しい向きです。上下は、肖像画が奥に入る方向で入れましょう。

香典は袱紗に入れて持参する

香典は、袱紗(ふくさ)に包んで持参します。袱紗は、グレーや紺、紫など寒色系のものを使いましょう。紫は慶事でも使用できるので、1枚だけ用意するなら紫がおすすめです。

最近主流になっている「金封袱紗」と呼ばれる袋状になっているものは、手軽ではありますが略式の袱紗です。どんな場面でも使用できる袱紗を用意するのであれば、「台付き袱紗」がおすすめです。香典が高額なときは、台付き袱紗を使うのがマナーです。

香典は相手が送り主の名前を読める向きで渡す

香典を渡す際は、相手が香典袋に書いてある名前を読める向きで渡しましょう。袱紗から香典袋を取り出した後、向きを確認してから渡します。短い挨拶を添えて、両手で渡すのがマナーです。

香典を郵送する場合は現金書留で送る

通夜や葬儀に参列できない場合は、香典を郵送することもあるでしょう。現金は、郵便局の「現金書留」で送る必要があります。現金をそのまま封筒に入れるのではなく、香典袋に入れてから、現金書留用の封筒に入れて送りましょう。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

香典袋にはたくさんの種類があります。葬儀の宗派や包む金額に応じたものを選びましょう。表書きは「御霊前」がよく用いられますが、四十九日後や浄土真宗では使用できないので注意が必要です。浄土真宗では、四十九日の前後に関わらず「御仏前」を使用します。

小さなお葬式では、葬儀や法要に関するコラムを紹介しています。まだ経験が少ない若い方にもわかりやすい記事を多数掲載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。

また、葬儀に関する困りごと、小さな悩みにも実績豊富なスタッフが真摯に対応いたします。相談窓口にお気軽にお電話ください。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

よくある質問

香典袋の包みの種類はどんなものがあるの?

香典袋は何を基準に選べばいいの?

故人の宗教が分からなかったときはどの香典袋を選べばいい?

水引は金額によって変わるって本当?

覚えておきたい香典袋のマナーは?

不祝儀袋は、包む金額に合わせて選ぶと丁寧です。ホゥ。