四十九日の法要では、読経してくれるお坊さんの謝礼として渡す「お布施」を準備する必要があります。しかし、お布施を準備する機会はそう多くありません。どのくらいの金額を包む必要があるのか、渡すタイミングはあるのかなどの疑問を持つ方は多いでしょう。

そこでこの記事では、お布施に関する知識やその他費用に焦点を当てて情報をお届けしたいと思います。四十九日の法要が近々あるという方は、ぜひこの記事を参考に準備してみてください。

葬儀~葬儀終了後の流れについては別のページで詳しくまとめています。こちらも参考にしてみてください。

<この記事の要点>

・四十九日法要のお布施の相場は、3万円~5万円程度が一般的

・封筒の表書きは「御布施」と記入し、裏面の金額は縦書きで漢数字の旧字を使う

・四十九日の法要ではお布施以外にも「御車代」や「御膳料」が必要

こんな人におすすめ

四十九日法要を予定している方

四十九日法要のお布施の相場を知りたい方

四十九日法要のお布施の書き方を知りたい方

四十九日のお布施の相場、金額はいくら?

お布施の準備をするにあたり、まず気になるのは包む金額の相場です。どのくらいの金額を用意すれば良いのかと悩む方も多いかと思います。包む金額に、明確な相場や目安は存在するのでしょうか。

この項目では、お布施で包む金額について解説していきます。お布施の意味やパターンによる違いなども説明しておりますので、ぜひ参考にしてみてください。

お布施とは

読経をしてくれるお坊さんに対するお礼という認識が強いですが、具体的にはお坊さん本人でなく、お寺(御本尊)に渡すものです。お寺側はお布施や寄進で得られるお金でやりくりをしていきます。

しかし、お布施は本来仏教で言う「修行」のことを指します。仏教では読経で仏の教えを伝える法施(ほうせ)、人が持つ恐れを取り除く無畏施(むいせ)、金品や食べ物を人に施す財施(ざいせ)という3つの修行が存在しました。

昔は僧侶が法施と無畏施を施し、ご遺族はそのお礼として財施を僧侶に施したと言われています。現代だと修行の一環であるという考えは薄れつつありますが、今でも仏教では欠かせない修行であると言えるでしょう。

お布施の相場

気になるお布施の相場ですが、あくまで感謝の気持ちを表すものとされており、対価ではないので実は明確な相場がありません。ただし、目安と言えるポイントは存在します。

四十九日の法要の場合は、葬儀で渡す金額の10~20%を目安に渡すことが多い傾向にあります。規模でも金額は変動しますが、葬儀だと15万円~50万円程度をお布施として包むことが多いとのことです。そのため、四十九日の法要のお布施の一般的な金額は3万円~5万円程度と言えます。

ただ、最近ではさまざまな形式の葬儀があります。一般的な形式とは違った場合、四十九日法要で準備するお布施の相場はまた変わるのかと疑問に思う方も多いでしょう。

結論を述べると、基本的には形式が違ったとしても包む金額は変わりません。判断に迷った際は、3~5万程度を目安に準備するのがおすすめです。ただし、無宗教でそもそも読経をしてもらわない(僧侶を呼ばない)場合は、お布施の準備は必要ありません。

地域による違い

「3~5万とは言っても、幅が結構広い……」と感じる方も恐らくいらっしゃるでしょう。その場合は、地域の違いも考慮して包む金額を決めるのがおすすめです。お布施は、地域によっても差がでてきます。

地域で物価も異なってくるため、かなり差があるというわけでもありませんが、違いは出てきます。特に人口の多い都市部では、法要の依頼も増えてくるため金額も高くなります。お寺のなかには金額を一律にしている所もあるので、事前に確認しておくと良いでしょう。

以下は、地域による相場の違いです。人口が増えるにつれ、金額が若干上がっていくのが確認できます。準備する際の参考にしてみてください。

| 北海道・東北 | 3万円~ |

| 関東 | 5万円程度 |

| 関西 | 4万5,000円~ |

宗派による違い

大きな差があるわけではありませんが、宗派でも相場に違いが出る場合があります。お寺はお布施や寄進で得るお金でやりくりしていくので、その宗派に該当する人が地域に少ないと自然と金額が高くなる傾向があります。

また、宗派の考えや風習でも金額が異なるケースがあります。例えば、日蓮宗だと一回の読経でいただく金額が明確に決まっています。(5万円程度が相場)曹洞宗では複数人のお坊さんが法要に参加することがあるので、金額もその分高くなることがあります。

檀家の場合はそうでない家よりも多めの金額をお布施として包むこともあるので、やはり一概に「この金額が相場」とは言えません。あくまで目安として、これらの知識を念頭に置くと良いでしょう。

四十九日に渡すお布施の書き方や袋選び

お布施を準備する際、表書きを書いたり適した袋を選んだりする必要があります。このとき「お金の包み方は香典の要領で良いのか」「表書きの書き方に細かいルールはあるのか」など、準備の流れやマナーに疑問を抱く方もいるでしょう。

この項目では、お布施の準備の流れやマナーをまとめました。表書きの書き方やどのような袋を選べば良いかなどを確認して、準備に備えましょう。

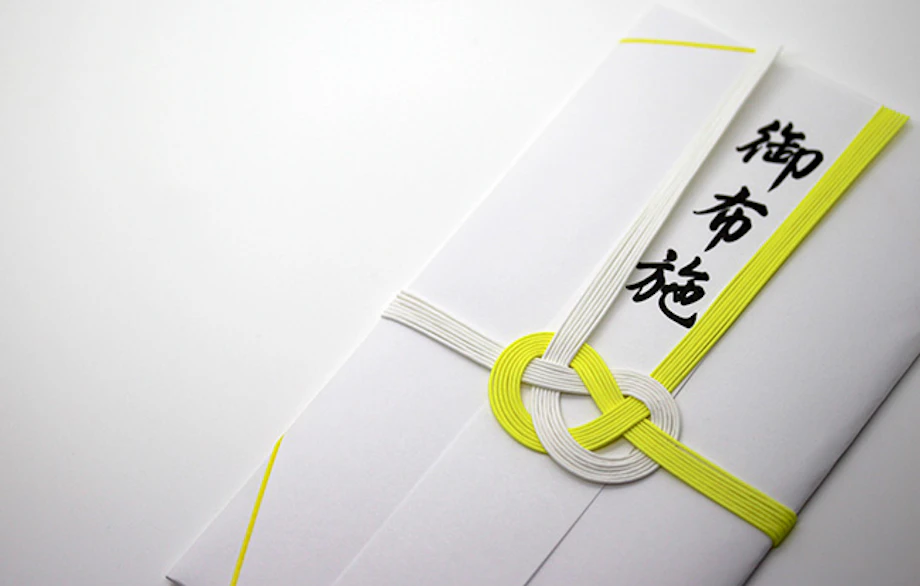

袋は何を使う?

お金を包むのに使える袋は数種類ありますが、お布施だと水引がない無地の袋がよく選ばれます。このタイプの袋は使える場面が多いので重宝できるでしょう。家に数枚は常備しておくと便利です。

無地の袋にも普通の封筒タイプと、中袋付きの多当折りタイプと2つ種類が存在します。どちらを使っても差し支えありませんが、包む金額が2~3万以上と多いときは高級感の感じられる多当折りタイプを使うのがおすすめです。

この袋以外だと、奉書紙を使う、水引のある不祝儀袋を使う、といった選択肢が挙げられます。奉書紙は一番丁寧さを感じられる包み方ですが、販売されている場所が文房具店や通販と限られるのが難点です。

地域性の違いで水引のある不祝儀袋を使うのが無難ということもありますので、はじめてお布施を準備するという方は事前に周囲に確認を取ると良いかもしれません。

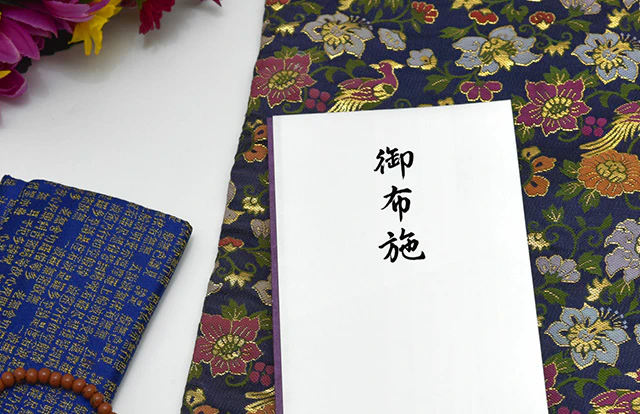

袋の書き方

袋には表書き、氏名、包む金額、連絡先(必須ではない)を記入しましょう。表書きは封筒の中央に「お布施(御布施)」「御読経代」といった言葉を記入します。戒名を付けていただくのなら「戒名料」を使っても良いでしょう。

しかし、同じ仏教でも浄土真宗では御読経代や戒名料の表書きを使うことはタブーです。宗派が明確に分からないのであれば、お布施と書くのが無難な選択と言えます。

氏名は表書きの下に苗字だけ、あるいは「〇〇家」といった書き方で記入しましょう。裏面に金額や連絡先(住所や電話番号)を書きますが、ここでまず気をつけたいのは金額の書き方です。

金額は縦書きで、漢数字の旧字を使うようにしましょう。5,000円であれば「金伍阡圓」と書きます。中袋付きの封筒に入れる場合は、封筒ではなく中袋の表に金額を書き、裏に氏名や連絡先を記入してください。

住所や電話番号などの連絡先は絶対に必要というわけではありませんが、記入すると丁寧な印象を与えることができます。迷った場合は書いておくと良いかもしれません。

包み方

お金を包むとき、そのまま入れて良いのかと悩む方もいらっしゃるかと思います。奉書紙を使用する場合はお金を半紙で包む必要がありますが、無地タイプの袋を使うのであればそのまま入れても差し支えはありません。

包むときに一番気をつけなければならないのは、お金の種類と入れる向きです。まず、包むお金は新札を用意します。香典のように古いお金でなくて良いのかと心配する方も少なからずいらっしゃいますが、お布施はお坊さん、お寺への謝礼です。

お礼としてあらかじめ準備をしておくものなので、わざわざ折り目を付けたりする必要はありません。また、お金を入れるときは表にお札の肖像画が来るように入れましょう。香典とは逆の向きに入れるので、マナーが混合してしまう方も少なくありません。ご注意ください。

お布施以外の費用

四十九日の法要ではお布施以外にも「御車代」と「御膳料」といった、お布施以外にもお金を渡すことがあります。

まず御車代は、お坊さんをお寺以外の場所に招くときに準備する費用です。5,000円~1万円程度が相場ですが、自ら送迎に行く場合は準備しなくとも問題ありません。もし場所の関係で宿泊することになったら宿泊代も御車代と合わせて渡します。

御膳料は、法要後の会食をお坊さんが辞退されたとき、または招かない場合に渡すものです。用意する金額は会食の内容で変動するので、一概にこれが相場とは言えません。一般的には、5,000円~2万円程度を渡すことが多いとのことです。

会食をそもそも開かないときは、折り詰め(お弁当)やお酒の小瓶を用意して渡します。折り詰めを手配するときは、必ず法事用の食事であることを伝えておきましょう。

一緒に納骨を行う場合

一緒に納骨を行う「納骨法要」の場合は、これに対するお布施の準備も必要になります。納骨法要とは、遺骨をお墓、納骨堂に入れる法要です。ほとんどの場合が四十九日の法要とまとめて行われるもので、納骨式とも呼ばれます。相場は3~5万円程度です。

また、四十九日や納骨式とは別に魂抜きや魂入れといった法要も存在します。この法要でもお布施が必要になりますが、相場が1~5万円と幅が広めです。法要の内容によって相場が若干変わることは覚えておくと良いでしょう。

さらに、宗派によっては納骨法要を行うときに卒塔婆(そとば)という供養に用いる細い板が必要になることもあります。この場合、お布施とは別に「御卒塔婆料」が必要になるので事前に確認しておきましょう。

永代供養をお願いするときも「永代供養料」が必要になります。こちらもお布施とは別のものなので、こちらも事前に確認するのが懸命です。

四十九日でのお布施の渡すタイミングと渡し方

四十九日当日は、準備したお布施を渡します。しかし、どのタイミングで渡せば良いのか分からないという方も多いでしょう。最後に、お布施を渡すタイミングと渡し方について説明していきたいと思います。

渡し方にはいくつかマナーと言えるポイントがあるので、事前に確認しておきましょう。

一般的には法要前と法要後

お布施は、法要が始まる前かそのあとに渡しましょう。できれば始まる前に渡すのが良いという声もありますが、状況によってタイミングは変わってくるかと思います。法要前だと弔問して下さる方々への対応で忙しくなり、渡すタイミングを逃してしまうこともあるでしょう。

そのため、終わったあとでも問題はありません。渡す際の参考にしてください。法要が始まる前を渡すタイミングとして選ぶのであれば、お坊さんが控室に入って準備を終えたときに渡すのがベストです。

会食の有無

渡すタイミングは、会食の有無でも変わります。会食を開くのであれば、法要が始まる前よりもあとに渡すことの方が多くなるでしょう。食事が済み、お坊さんが帰るときにお布施や御車代を渡すようにしましょう。

会食を開かないのであれば、タイミングは法要前かそのあとという認識で問題ありません。お坊さんが帰る前に渡すようご注意ください。また、会食を開くとしても、事情によりお坊さんが参加を辞退されることもあります。

その場合には、会食がないときと同様に法要前か法要後に引出物と一緒に渡すようにしましょう。

お布施の渡し方

お布施を渡すときのマナーとして気をつけたいのは、渡し方です。素手で手渡しすることはご法度ですので、ご注意ください。これには、お寺に差し上げる進物(しんもつ)として渡すものだからという理由があります。

一番丁寧とされる渡し方は、お盆の上に載せて渡すことです。御車代や御膳料とは別にして渡すのがマナーという声もありますが、一緒に載せて渡すことも多いので、一緒に渡してしまっても厳しい目で見られることは少ないでしょう。

実際に渡すときは、封筒の表書きがお坊さんから読める向きに載せて渡します。また、このときに感謝の言葉も述べるようにしましょう。

参考動画:お布施の準備と渡し方・マナー【小さなお葬式 公式】

動画が見られない場合はこちら

袱紗の色に注意

お盆を使用しないのであれば、袱紗(ふくさ)に包んだ状態で渡すという選択肢もあります。袱紗とは、昔から金品や進物を贈るときほこりが付くことを防ぐのに使われていた布のことです。今は色や形のバリエーションも増え、さまざまな種類の袱紗が存在します。

渡すときに使う袱紗は、どのようなものを使っても良いという訳ではありません。葬儀や法要といった弔事では「寒色系」の色か「紫」を使用するのが無難です。冠婚葬祭の場ではよく使われる袱紗ですが、マナーとしてその場に適した色を選択するようにしましょう。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

故人を供養する法要の場では、気をつけなければならないマナーや注意点が多々あります。お布施の準備も、マナーを守って準備する必要があるでしょう。特にお金の包み方は、香典のマナーと混合しがちです。

間違った知識で準備しないよう、ご注意ください。そのほか、お布施について不明な点があればお気軽に「小さなお葬式」へご相談ください。

法事・法要以外にも、葬儀全般に関する悩みや疑問があれば「小さなお葬式」へご相談ください。知識豊富な専門スタッフが24時間365日サポートします。

よくある質問

四十九日のお布施はどのくらいの金額を包む必要があるの?

四十九日のお布施の袋は何を使う?

お布施以外に用意するものはない?

四十九日でのお布施の渡すタイミングは?

四十九日でお布施を渡すときのマナーは?

御霊前は「亡くなった方の霊魂の前に供えるもの」という意味です。ホゥ。