遺族として法事や法要を行うときには、僧侶へいくらお布施をお包みしようか悩んでしまう方も多いかもしれません。

本来、お布施は僧侶への感謝の気持ちの表れであり、帰依の気持ちを表すものであることから、いくら包むかは個人によって違いがあってよいものです。しかし、最低限のマナーは守る必要があります。

そこで今回は、十三回忌でお布施を渡すときのマナーや、お包みするお布施の目安について紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

<この記事の要点>

・十三回忌の法要におけるお布施は1万円~5万円が相場

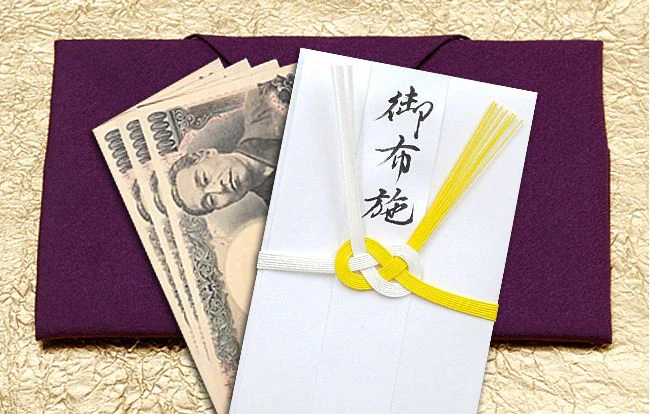

・お布施を包む際は無地の白い封筒を用意し、封筒を二重にしないのがマナー

・お布施の表書きは中央上部に「御布施」「御車代」と記載し、中央下部に送り主の名前を書く

こんな人におすすめ

十三回忌のお布施の相場を知りたい方

十三回忌の基礎知識を知りたい方

十三回忌のお布施を渡すときのマナーについて知りたい方

十三回忌のお布施の相場は1万円~5万円

僧侶に対して失礼がないよう、お包みするお布施の目安が知りたい方も多いでしょう。十三回忌の法要で、僧侶にお渡しするお布施の目安は1万円~5万円と言われています。

しかし、宗教や地域、十三回忌以前の法要で渡したお布施の状況などによって違うこともあるので、時と場合に合わせて用意しなければなりません。

また、お布施の意味や役割を理解することで、適切な形でお布施を用意できるようになるでしょう。そのためには、お布施についての知識を事前に深めておくことが肝要です。

十三回忌の基礎知識

十三回忌は一周忌、三回忌、七回忌に続く回忌法要です。十三回忌は数え年で行うので、故人が亡くなった12年目の命日に法要をします。法要はだんだんと規模を小さくしていくのが一般的ですが、十三回忌は大々的に行う家庭も少なくありません。

まずは十三回忌について詳しく知ることで、お包みするお布施の目安も分かりやすくなるでしょう。

十三回忌とは

十三回忌は、仏(故人)が、宇宙の真理である「大日如来(だいにちにょらい)」とひとつになる日です。仏教では、故人は死後、仏になり極楽浄土で精進すると考えられています。

また、仏教では三と七の数字を大切にしていることから、十三回忌に特別な意味を込め、大々的に法要を行うことは少なくありません。

残された遺族は、法要を行い故人の冥福を祈ります。親族や生前親しかった友人を招き、在りし日の故人に思いをはせるのも供養となるでしょう。

十三回忌法要の流れ

十三回忌の法要は、自宅か寺院などで行うのが一般的です。流れは、一周忌や三回忌などとほとんど同じなので分かりやすいでしょう。十三回忌に行う法要の具体的な内容は、以下のとおりです。

1.僧侶入場

2.施主の挨拶

3.読経

4.焼香

5.僧侶の法話

6.僧侶退場

法要の後は会食やお墓参りを行うのが一般的です。宗派によりますが、読経は平均15分程度、法話も簡略化して分かりやすく伝えられます。

自宅で行う場合は、仏様の前に僧侶が座るための座席を用意しましょう。また、僧侶が入場した際に、座席まで案内することを忘れないよう注意が必要です。

当日必要な持ち物は?

十三回忌を行う遺族は、事前の準備が必要です。法要までに用意したいものは、以下のようになります。

・僧侶へのお布施

・お供えの品

・返礼の品

・数珠

・遺影

・位牌

・白いハンカチ

・線香

ここで重要なのが、僧侶に渡すお布施と参列者への返礼の品です。参列者や僧侶への感謝の気持ちとして渡すものなので、忘れてしまうと失礼に当たります。当日慌てることがないよう早めに準備を始めましょう。

十三回忌に用意するお布施とは?

お布施は、法要を行ってくれた僧侶への感謝の気持ちとして渡すものです。渡したお布施はその後、寺院を安全に保つために役立ちます。僧侶を通して御本尊に捧げるといった解釈が正しいでしょう。

本来お布施に相場はないので、十三回忌に渡すお布施も包む方の気持ち次第で問題ありません。しかし「失礼のないようにしたい」と考えるのであれば、お布施の意味や役割についての理解も深めておきましょう。

お布施とは?由来を知って正しく渡す

お布施は仏教の修行のひとつで、意味は「見返りを求めず、人に施しを与えること」です。またお布施の中には、以下のような3つの種類があります。

・財施(ざいせ):お金や食べ物、衣服などの物を施すこと

・法施(ほうせ):人に仏法を解くこと、仏に読経すること

・無畏施(むいせ):苦しむ人に手を差し伸べ、安心を与えること

法要で僧侶にお布施を渡すのは、財施にあたります。財施は「喜捨(きしゃ)」とも呼ばれ、「必要な人やところに、自分のものを喜んで差し出す」という意味があります。

お布施

一般的に広く使われている「お布施」とは、僧侶の読経に対する施しのことです。読経への謝意としては、おおよそ1万円~5万円包むのが一般的です。また、十三回忌以前の法要で包んだお布施と同じだけ包む方が多いと言われています。

家計の状況により、無理のない範囲で用意して問題ありません。ただし、宗教や地域の風習などによって決まりが異なるので、お布施を用意する際は事前に確認しておきましょう。

お車代

お車代は、僧侶が法要のために足を運んでくれたことに対するお礼です。お布施というよりも心付けに近いと言えます。十三回忌でお包みするお車代の目安は、1万円程度です。

遠方であれば、かかるであろう交通費に多少上乗せしてお包みするのが一般的です。また、近場で交通費がかからなくても、感謝の気持ちを込めて2,000円~5,000円程度はお包みする配慮が必要でしょう。

御膳料

法要の後に会食の場を設ける場合は、僧侶が会食に参加するかどうかを事前に確認しておく必要があります。僧侶が会食への参加を辞退したときは、お布施とは別に「御膳料」として5,000円~1万円程度お包みするのが望ましいでしょう。

法要後の会食を行わない予定の場合は、その旨を事前に僧侶に伝え、法要当日に御膳料を渡します。御膳料も、お布施というよりは心付けに近い存在です。

戒名料

戒名料は、一般的に葬儀・告別式の際に渡すお布施です。十三回忌など葬儀後の法要では、すでに戒名が決まっていることが多いですが、お布施の種類のひとつとして覚えておきましょう。

戒名料は、極楽浄土へ行った故人の「仏」としての名前を付ける際に必要となります。戒名料の目安は、20万円~100万円程度です。戒名料は宗派やランクによって相場が変わります。

【宗派別】十三回忌のお布施の金額はいくら?

お布施をいくら包むかは宗派によって違いがあるため、宗派ごとの相場が気になる方も多いでしょう。ここでは、十三回忌でのお布施の目安を宗派ごとに紹介します。

宗派ごとの目安と併せて、一周忌や三回忌などこれまでに行った法要で渡したお布施や、地域ごとの風習なども考慮しながら、いくらお布施としてお包みするかを決めましょう。

浄土真宗のお布施相場

浄土真宗は、親鸞が開いた鎌倉仏教のひとつです。門徒数は日本国内最大級と言われています。「信心し念仏を唱えれば、すぐに極楽浄土へ行ける」という教えを行っているのが特徴です。

浄土真宗の十三回忌の法要では、お布施として1万円~5万円包むのが一般的だと言われています。実際にお包みするお布施が、上下しても問題ありません。

浄土宗のお布施相場

浄土宗は法然が作った宗派で、何をしていてもどこにいても「南無阿弥陀仏」を唱えれば救われ、極楽浄土へ行けるという教えです。貴族のためのものであった仏教を大衆に広めた、初めての宗派であったと言われています。

浄土宗の十三回忌の法要でも、お布施の目安は1万円~5万円程度です。お布施の場合は、割り切れる数字でお包みしても構いません。

真言宗のお布施相場

真言宗は空海が開いた宗派で、「大日如来」が真言宗のご本尊です。真言宗では、心を修行することで、誰もが仏になれるとされています。師から弟子に口頭で伝えられた、「密教」という特徴もあります。

四国のお遍路で巡る八十八か所霊場でも有名な真言宗ですが、お布施でお包みする目安は、1万円~5万円程度です。

曹洞宗のお布施相場

曹洞宗は、お釈迦様が坐禅の修行で悟りを開いたとされ、鎌倉時代に武士や民衆に広まった禅宗です。宋から伝わり、日本国内でも信者が多い宗派と言われています。ただひたすらに坐禅を組むことで悟りが開かれ、また、その姿自体が仏であるという教えが特徴です。曹洞宗の方は、1万円~5万円程度を十三回忌のお布施としてお包みしましょう。

日蓮宗のお布施相場

日蓮宗は、災害や疫病の流行で混乱する鎌倉時代に「苦しむ人々を救いたい」との思いで日蓮聖人が開いた宗派です。お釈迦様が説いた法華経を信仰しています。法華経を唱えることで、全ての人が救われるという教えが特徴です。

日蓮宗の場合も、十三回忌の法要では1万円~5万円程お布施として包む方が多いと言われています。

【お布施の用意】書き方と注意点は?

お布施は日常になじみの多いものではないので、書き方や準備方法が分からない方や、忘れてしまったという方も少なくないでしょう。

お布施の書き方や用意する際のポイントを事前に確認しておくと、滞りなく進めることができます。僧侶に渡す際に失礼がないよう、準備する段階で注意したいポイントも併せて確認しましょう。

白い封筒を用意する

十三回忌のお布施を包む袋は、無地の白い封筒で問題ありません。市販で比較的どこでも手に入り、どのような用途にも使えるため便利です。一般的には水引は必要ないですが、地域ごとに決まりが異なるので事前に確認しましょう。

感謝の気持ちをしっかりと伝えたい時には、伝統的な奉書紙を使用するのがおすすめです。ただし、不幸が重なることを連想させるため、封筒を二重にしないように注意しましょう。中袋は使用しなくてよいとされています。

薄墨でなく黒墨で書く

葬儀の際に薄墨で書くことがマナーとされているのは、人が亡くなることは思いもよらない出来事で葬儀の準備ができていなかったことや、悲しみの涙で文字が滲んだこと示すためです。

一方、十三回忌のお布施は「僧侶への感謝の気持ちから、事前に用意しました」ということがしっかりと伝わるよう、黒墨を使用することが好ましいと言われています。市販の筆ペンで問題ありませんが、薄墨用ではなく濃墨用を用意するようにしましょう。

金額は漢数字で記載する

お布施を入れた封筒には、いくら包んだかを記載します。お布施に数字を記載する際は、大字と呼ばれる漢数字を使用するのが一般的です。

また、数字の前には「金」後ろには「也」を付けます。仮に5万円包んだ場合は、「金伍萬圓也」と記載しましょう。よく使われる数字の一覧は以下のとおりです。

壱(一)、弐(二)、参(三)、伍(五)、拾(十)、阡・仟(千)、萬(万)

仏教では、四と九は不吉な数字として使用することを避けるのがベターということも、覚えておきましょう。

事前に書き方の例を確認する

お布施袋の表書きには、中央上部に「御布施」「御車代」「御膳料」など内容を記載し、中央下部には送り主の名前を書きます。苗字のみでも、フルネームでもどちらでも構いません。

裏側の左下には、右から順に「住所」「氏名」「電話番号」「金額」を記載しましょう。電話番号や住所で使う漢字は、「一」「二」といった新字体です。

字を書くことに苦手意識がある方には、「御布施」と印字されている封筒を購入することをおすすめします。

十三回忌でのお布施を渡すときのマナー

十三回忌でお布施を渡すときには、十分に気を付けたいポイントもあります。ここまでせっかく完璧に用意してきても、渡し方にマナーがなければ僧侶に対し失礼になるので、渡し方についてもしっかりと理解を深めておきましょう。ここでは、御布施を渡すときやタイミングについて3つのポイントを紹介します。

お札の表側を前面にする

お札を入れる際は、1枚ずつの向きがバラバラにならないようそろえます。肖像画が描かれているお札の表面が、表になるようにしましょう。

また、肖像画が封筒の口の部分である上側に来るように封入するのがマナーです。香典では肖像画を裏側にして伏せますが、お布施の場合は、一般的な冠婚葬祭と同様にお包みして問題ありません。

お布施に包むお札は、できるだけ新札を用意しましょう。用意するのが難しい場合は、きれいで使用感のないお札を選んでお包みする必要があります。

手渡ししてはいけない

お布施を僧侶に渡すときは、直接手渡ししないのがマナーです。切手盆と呼ばれる小さなお盆に載せて渡します。切手盆の色は、黒塗りが基本です。

切手盆がない場合は、お布施をふくさで包みます。十三回忌で使用するふくさは、紺色やグレーなど暗い色が望ましいでしょう。渡すときはふくさから封筒を取り出し、ふくさの上に載せて差し出します。

「お布施 名前」の文字が僧侶から見て正面になるようにお布施を渡すのも、気を付けたいいポイントです。

読経終了後に渡すのがベスト

お布施を渡すタイミングは状況によりさまざまで特別な決まりはありませんが、渡しやすいタイミングを見計らう必要はあります。

僧侶が早めに到着した場合は、そのときに挨拶を兼ねて渡すことができます。また、会食中の落ち着いたタイミングや僧侶が帰るときも好ましいでしょう。

法要の流れにもよりますが、タイミングを逃してしまうことが一番避けたい事態なので、読経の終了後が最適であると言われています。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

十三回忌で僧侶にお包みするお布施は、家計の状況や宗教、地域の風習により異なります。僧侶や寺院対する感謝の気持ちの現れなので、いくら包まなければいけないというような決まりはありません。

しかし、あまりにも常識から逸脱し失礼になってしまうことがないように、お布施の目安や渡す際のマナーなど気を付けたいポイントもあります。

お布施について疑問や不安なことがあれば、お気軽に小さなお葬式にご相談ください。小さなお葬式では、24時間365日専門のスタッフが、伺った状況を元に適切なアドバイスを行っています。

家族葬とは、家族や親族を中心に、小規模に行う葬儀形式のことです。ホゥ。