一周忌の香典を用意する際に、「いくらお包みしようか」と悩む方は多いのではないでしょうか。一周忌は、故人が亡くなってから1年後に執り行う大事な法要です。

そこで今回は、一周忌の香典の金額の目安や香典袋の書き方といった香典事情を紹介します。基礎知識を事前に確認すれば、マナーを守って適切に香典を用意できるでしょう。また、間違いやすい「一回忌」と「一周忌」の違いも解説しますので、ぜひ参考にしてください。

<この記事の要点>

・一周忌は故人が亡くなってから1年後の命日ことで、一回忌は故人が亡くなった日を指す

・一周忌の香典金額は故人が実父や実母の場合、1万円~5万円程度が目安

・香典袋は香典金額が1万円~3万円の場合は白黒か双銀の水引のものを選ぶ

こんな人におすすめ

一周忌の法要に参列予定の人

一周忌の香典にいくら包むか悩んでいる人

香典袋のマナーについて知りたい人

一周忌に香典は必要?

一周忌に香典は必要です。一周忌は故人が亡くなってから1年後の命日に執り行う法要で、故人や遺族にとって重要な意味があります。

一周忌の意味を知ることで、香典を持参する重要性がより深く理解できるでしょう。ここでは、香典の意味や一周忌の由来を紹介します。

一回忌と一周忌の違い

「一周忌」と「一回忌」はどちらも「一」という数字が入っているため混同しやすく、間違って呼ぶ方も少なくありません。一周忌は、故人が亡くなってから1年後の命日のことです。一方、一回忌は故人が亡くなった日を指します。

したがって、故人が亡くなって1年後の法要は一周忌で、一回忌とは呼びません。故人の命日に行う法要は葬儀で、一般的には葬儀のことを「一回忌の法要」とは呼ばないため、一回忌はあまり使わない言葉といえるでしょう。

一周忌とは

一周忌は故人や遺族にとって大事な意味があります。故人が亡くなってから一周忌までの1年間は「喪中」です。喪中は喪に服す必要があります。故人の冥福を祈り、身を慎みながら、贅沢や祝い事を避けて生活しなければなりません。

一周忌を迎えると、喪中が終わり喪も明けます。一周忌の法要は遺族だけでなく、親族や親しかった友人を招き盛大に執り行うのが一般的です。

香典の意味

葬儀に参列し、すでに香典を渡した方の中には、一周忌でも香典を渡す必要があるのかと疑問に思う方がいるかもしれません。

香典には本来、予期せぬ出来事があった際の出費をお互いに助け合うという意味があります。故人の死を悼み、遺族への心遣いを表す役割もあるといえるでしょう。

したがって、香典は一周忌の法要に参列するときにも持参するのがマナーです。香典袋の選び方や書き方を守り、正しくお包みしましょう。

一周忌の香典の金額の目安はいくら?

香典は本来、故人や遺族への心遣いであるため、お包みする金額は人により異なります。とはいえ、失礼のないようにしたいと思う方は金額の目安が気になるでしょう。

一周忌にお包みする香典は、故人との関係性や会食の有無で異なります。ここでは、故人との関係性ごとに香典の目安を確認しましょう。

| 故人との関係性 | 香典の目安 |

| 実父や実母 | 1万円~5万円 |

| 義父や義母 | 1万円~3万円 |

| 祖父母 | 1万円~3万円 |

| おじやおば | 1万円~3万円 |

| 友人や知人 | 1万円程度 |

実父や実母の場合

故人が実父や実母である場合、最も深い関係であるため、香典を多くお包みするのが一般的です。目安は1万円~5万円程度といわれています。

自身の年齢や社会的地位の高さにもよりますが、年齢が高く収入が落ち着いている方は、10万円程度と多めに包む方も少なくありません。一方、学生や社会人になって間もない方は少なめでも問題ないでしょう。

義父や義母の場合

義父や義母とは血縁関係はありません。とはいえ、配偶者の親で近しい関係であるため、1万円~3万円程度お包みするのが望ましいでしょう。

配偶者と連名でお渡しするのが一般的です。したがって、少なすぎると失礼にあたる恐れがあります。配偶者の意向によってはもう少し多くお包みすることもあるでしょう。

祖父母の場合

祖父母が亡くなったときにお包みする香典の目安は、1万円~3万円程度です。孫の年齢や社会的立場によりますが、収入が多くなければ高額な香典を用意する必要はありません。ただし、同居していたなど故人との関係が深い場合には、多めにお包みするよう心掛けましょう。

おじやおばの場合

故人がおじやおばの場合、1万円~3万円程度お包みすることが多いといわれています。それ以外の親戚や兄弟・姉妹も同様です。

関係性が近ければ、少し多めにお包みするとよいでしょう。学生は親が香典を渡すため、別途用意する必要はありません。社会人として独立しているのであれば、個人で出しましょう。

友人や知人の場合

友人や知人は、1万円程度を目安にお包みしましょう。ただし、会食に参加する場合、1人当たり5,000円~1万円ほど上乗せするのがマナーです。

また、夫婦で参列する方は、2人分の香典をひとつにまとめてお渡ししましょう。子どもを連れて参列するときも、会食に参加するのであれば少し多めにお包みします。

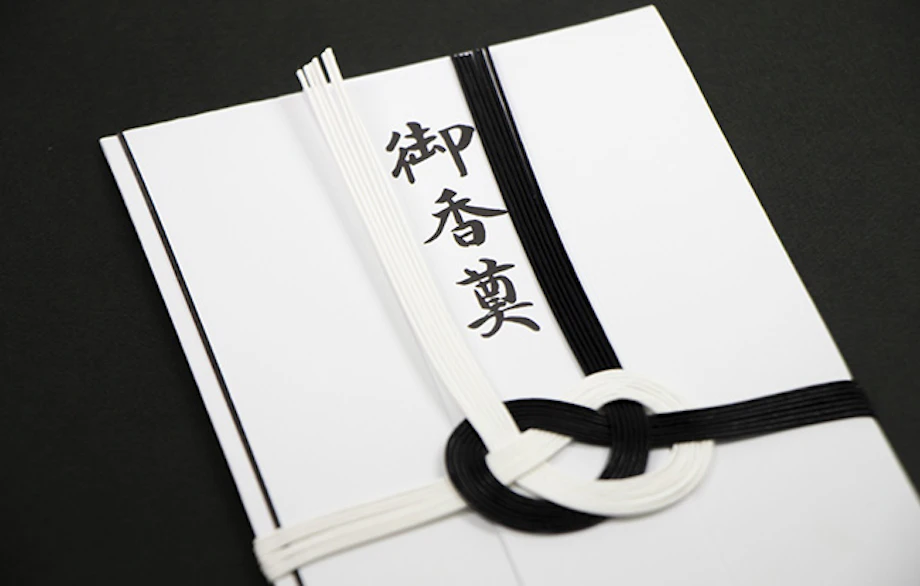

一周忌で持参する香典袋の選び方

香典袋の選び方も注意が必要です。香典袋はお包みする金額や故人の宗教によって異なります。何も考えずに香典袋を用意すると、マナーを欠き失礼になる恐れがあるでしょう。

香典袋の選び方の重要なポイントは2つです。一周忌の香典を用意する方は、以下の内容を参考にしながら適切な香典袋を選びましょう。

包む金額によって異なる

包む金額によって香典袋も異なります。お包みする香典が5,000円以下と少ない場合には、水引が印刷されている封筒を選びましょう。

一方、1万円~3万円の場合、水引が印刷されていない封筒に白黒か双銀の水引を飾ります。5,000円以下のものに比べて少し高級感を出すのがポイントです。

5万円以上といった大きな金額を包むときは、和紙でできた封筒に双銀の水引を使用するのが望ましいでしょう。

絵柄や水引は宗教ごとの違いに注意

封筒の絵柄や水引の色は宗教によって異なります。宗教ごとの香典袋の特徴は以下の通りです。

| 宗教 | 絵柄 | 水引 |

| 仏教 | 白無地、蓮の花 | 白黒、双銀、黄白 |

| 神道 | 白無地 | 白黒、双銀 |

| キリスト教 | 白無地、十字架、百合の花 | 白黒 |

| 無宗教 | 白無地 | 白黒 |

蓮の花が描かれた香典袋を目にすることが多いかもしれませんが、仏教でしか使用しないため、他の宗教で間違って使用しないよう注意が必要です。故人が無宗教の場合や、本来水引を使わないキリスト教の方であれば、無難なカラーの白黒の水引を選びましょう。

また、地域によっては黄白の結び切りを使用することがあり、地域の慣習も事前に確認する必要があります。

3ステップで書ける!香典袋の書き方

香典袋を用意したら、表書きや名前を記入します。書き方にも気を付けたいポイントがあるため、事前に確認しましょう。特に表書きは、宗教や宗派によって選ぶ言葉が異なります。生死に関する考え方の違いが大きいため、表書きを書く際は特別な配慮を持つことが大切です。

表書き

表書きが印刷されていない香典袋の場合、自分で表書きを記入します。宗教による違いがあるため、以下を参考にしましょう。

| 宗教性 | 表書き |

| 仏教 | 御仏前、御香料、御香典 |

| 神道 | 御神前、御霊前、御玉串料、御榊料 |

| キリスト教 | 御霊前、御ミサ料(カトリック)、御花料(プロテスタント) |

| 無宗教 | 御香典 |

仏教では一周忌には故人はすでに仏様になっているため、御霊前は使用しません。また、「仏」の字を使う御仏前は、仏教でしか使用しないことも併せて覚えておきましょう。

キリスト教はカトリックやプロテスタントといった宗派による違いがあります。どちらか分からない場合、御霊前と書くのが無難です。

名前

香典袋の中央下部には自身の名前をフルネームで記載しましょう。夫婦で参列する場合、中央に夫の名前をフルネームで書き、その横に妻の名前を添えます。

妻は名字を記載する必要はありません。夫が欠席し妻が代理で参列するときは、夫の名前の横に「内」と書きます。また、連名の場合、以下を参考にしましょう。

・3名以下:目上の人を中央に書き、その左側に残り2名の名前を書き添える

・4名以上:会社名や代表者の名前のみを記載し、別紙に全員分の名前を書き同封する

中袋

中袋の表側には金額を記載します。数字には「大字」を使用するのがマナーです。また、金額の前には「金」、後ろには「也」を付けましょう。香典を用意する際によく使用する大字は以下の通りです。

・1万円の場合:金壱萬圓也

・3万円の場合:金参萬圓也

・5万円の場合:金伍萬圓也

裏側の左下には郵便番号や住所、電話番号、名前を記載します。ただし、中袋を使用しない地域もあるため、事前の確認が必要です。その場合、香典袋の裏側に金額を記載しましょう。

香典を用意するときの6つのマナー

香典袋の選び方や書き方以外にも注意したいマナーがいくつか存在します。知らずに用意すると、マナーがないと思われてしまうかもしれません。心遣いをしっかりと遺族に伝えるためにも、香典を用意する際のマナーを事前に確認しておきましょう。

薄墨は使用しない

香典といえば薄墨を使用する印象がありますが、四十九日以降は濃墨を使用します。葬儀の際に薄墨を使用するのは、「悲しみの涙で滲んだ」「予想もしない出来事で慌てて用意した」ということを表すためです。

一方、一周忌は予期せぬ出来事ではありません。故人をしのび冥福を祈るために前々から予定を調整し集まる行事で、薄墨ではなく濃墨を使用するのがマナーです。ただし、地域差もあるため、迷ったときは周りの方に相談するとよいでしょう。

新札を入れるのはNG

慶事のご祝儀では新札を使用します。参加することを楽しみにし、前もって準備していたことを表すためです。弔事で新札を使用すると、亡くなることを予想していたような印象になります。

すでに故人が亡くなったことが分かっている一周忌の法要でも、香典に新札の使用は控えるのが一般的です。使用感のあるお札が用意できなかった場合には、一度折り目を付けてから封筒に入れましょう。

お札は裏向きに入れる

香典をお包みする際は、お札の向きを裏にして入れましょう。故人が亡くなったことに対する悲しみで顔を前に向けられないという意味があります。中袋を使用しない場合も、香典袋を開けたときにお札の肖像画があるほうが後ろを向くようにするのがマナーです。

また、表裏だけでなく上下にも気を配る必要があります。肖像画が下に来るように封筒にしまうのが基本です。

袱紗(ふくさ)に包んで持参する

一周忌の法要に参列する際は、香典を袱紗(ふくさ)に包んで持参すると丁寧です。袱紗は香典袋や水引が汚れたり崩れたりするのを防ぐために使用します。

慶事でも使用しますが、色に違いがあるため気を付けましょう。弔事ではグレーや紺色、紫色といった寒色系の暗い色の袱紗を使用します。

香典の場合、袱紗が左開きになるように包むのがマナーです。また、渡すときは香典袋を袱紗から出し、袱紗に乗せて渡しましょう。

縁起の悪い数字は避ける

香典は縁起の悪い数字を避ける配慮も必要です。縁起の悪い数字には以下のようなものがあります。

・四:死を連想させる

・九:苦しみを連想させる

・偶数:割り切れる数字は故人とこの世の縁が切れることを連想させる

ただし、偶数である2万円を香典としてお包みするケースもあります。その場合、1万円札1枚と5,000円札2枚にして、お札の枚数が偶数にならないようにしましょう。ただし、遺族がどう感じるか心配であれば、9以外の奇数にするのが無難です。

郵送は現金書留で

参列したくてもどうしても都合が付かないときは、香典を郵送しましょう。ただし、普通郵便では送れないため、現金書留を利用します。

現金書留専用の封筒には香典を包んだ香典袋だけでなく、お詫びの手紙を添えるのが一般的です。手紙では参列できない理由や香典を同封していることを伝えます。遺族への心遣いを感じられる文章を心掛けましょう。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

一周忌と一回忌は似た言葉であるため、間違って呼ぶ方もいますが、故人の命日から1年後は「一周忌」です。

一周忌の法要に香典を持参するときは、香典袋の選び方や書き方、渡し方にマナーや注意したいポイントがあります。正しい作法で香典を用意し、遺族にお渡ししましょう。

一周忌の香典以外にも、葬儀全般に関する悩みや疑問があれば「小さなお葬式」にご相談ください。24時間365日専門のスタッフがサポートします。

葬儀費用は「葬儀一式費用・飲食接待費用・宗教者手配費用」で構成されます。ホゥ。