これから三回忌法要を控え、塔婆供養を寺院に依頼するにあたって、どのくらいの塔婆料がかかるのか気になっている方もいるのではないでしょうか。

一周忌や三回忌の法要などの法事で塔婆を立てる際に、どのくらいの費用がかかるのか事前に知っておくと、安心して供養ができます。

この記事では、塔婆料はどれくらいになるのか、申込方法や納める際の袋の書き方についてご紹介します。法要の塔婆について事前にどのような準備が必要か分かる内容ですので、ぜひ参考にしてください。

<この記事の要点>

・三回忌の塔婆料の目安は1本あたり2,000円~1万円程度

・塔婆料を白封筒に入れる場合、表書きは「御塔婆料」や「塔婆代」とする

・中袋がついている場合、中袋裏面に書く金額は大字と呼ばれる漢数字を使う

こんな人におすすめ

卒塔婆とは何か知りたい方

卒塔婆の種類を知りたい方

塔婆料の目安を知りたい方

三回忌に用意する塔婆とは?

塔婆は三回忌などの法要の際に用意して、お墓参りに持参して墓石の脇に建てます。塔婆を立てる時期や本数など塔婆供養を行うのであれば、塔婆について知っておくと、より供養を行う気持ちが引き締まるものです。ここでは、塔婆の基本知識について解説します。

卒塔婆とは?

卒塔婆とは塔婆の正式名称で、細長い形状の塔婆を墓石の周辺に建てて、故人やご先祖様の冥福を祈り供養を目的とするものです。

卒塔婆を建てる際は、基本的に寺院に塔婆料を支払って頼み、表面に故人やご先祖様の戒名や願主の名前などを書いてもらいます。

長さは寺院や地域によって変わりますが、約50㎝~約200㎝と短いものから長いものまでさまざまです。一周忌や三回忌など、年数の少ないうちの法要は短く、年を重ねるごとに徐々に長くしていくケースもあります。

塔婆の由来

昔は塔婆をお墓の代わりとして建てることもありました。石材を使った墓石は誰でも建てられるものではなく、一般庶民は塔婆を墓石の代わりにすることで手を当てて供養していたことが背景にあります。

卒塔婆の語源となっているのが、サンスクリット語で方墳や霊廟を意味する「ストゥーバ」です。塔婆の表面には凡事を初めとする数多くの文字が書かれており、これを建てることで故人やご先祖様を供養するだけでなく、善行が積めるとも言われています。

仏教では塔婆を建てることが善い行いとされており、善行を積むことで、故人やご先祖様の冥福につながるとされています。

塔婆供養とは

塔婆供養とは、墓石周りに塔婆を建ててお彼岸やお盆、年忌法要に先祖を供養する追善供養のことです。

追善供養とは、残された人が故人を思って善い行いをすることで、こうしたことを積み重ねることで故人が善行することと同義になると考えられています。

塔婆の種類

塔婆には板塔婆、角塔婆、七本塔婆、水塔婆といった種類があります。板塔婆はもっともよく見られる塔婆の形式で、角塔婆は板塔婆のように平たくない角柱の塔婆です。

七本塔婆は初七日法要から四十九日までの忌中において供養する際に用いられます。七本塔婆は地域によって供養の方法がまちまちです。七日経つごとに1本ずつ倒していったり、反対に1本ずつ建てていったりすることもあります。

水塔婆や経木塔婆は、厚さが数mmしかない薄型の卒塔婆で、関西ではポピュラーな供養の方法です。水に浮かべるなどして用いることから、水塔婆と呼ばれています。

塔婆料の目安について

寺院に支払う塔婆料について、目安がどのくらいか分からない方は多いのではないでしょうか。年忌法要の種類で目安が変わるのであれば、その都度準備する額を変えなければなりません。ここでは、塔婆料の目安についてご紹介します。

塔婆料の目安はどれくらいになるのか

塔婆料の目安は、三回忌や一周忌などの年忌法要の種類に関係なく、1本あたり2,000円~1万円程度です。

基本的に寺院によって塔婆料が決まっていることが多い傾向ですが、寺院によってはお布施同様「お気持ちで」などと設定があいまいなこともあります。

そうした場合でも率直にいくら用意すればよいかのアドバイスを受けられるので、まずは寺院に確認しましょう。どのくらいの塔婆料になるのか、あらかじめ寺院側に聞いておくことが大切です。

塔婆料とお布施はどう違うのか

法要を営む際は寺院にお布施を渡しますが、同時に塔婆供養を行う際には塔婆料をどのようにすればよいか、両方を渡さなければならないものなのか気になる方もいるでしょう。

塔婆料はあらかじめ寺院側が決めてある場合が大半なので、塔婆供養を行う場合は、寺院側が提示した金額を渡せば問題ありません。

塔婆料は建てる1本あたりで計算するのが一般的です。基本的には本数について決まりはありません。ただし、墓苑や霊園によっては建てられる本数を決められている場合もあります。

一方、お布施は、読経をしてくれた僧侶に対してお礼の気持ちとして渡すものという考えが一般的です。つまり、塔婆料とお布施は全く違うものだと認識しておきましょう。

塔婆料に含まれるもの

塔婆料として納める金額には、塔婆本体と表面や裏面に文字を書いてもらうなど、手間に対する謝礼も含まれています。具体的には以下のような費用です。

・本体の費用

・梵字、戒名、願主の名前などを僧侶に書き入れてもらう費用

・塔婆供養に対するお布施

・処分(お焚き上げ)にかかる費用

塔婆の申し込みは余裕をもって

三回忌で塔婆供養を行う際は、事前に塔婆の制作を申し込んでおく必要があります。また、渡し方にもポイントがあるので、申し込み方法と渡し方について知っておくことが大切です。ここでは、塔婆の申込み方法と塔婆料の渡し方についてご紹介します。

法要を行う2週間前までに直接寺院に申し込む

塔婆供養を行うときは、最初に寺院に塔婆の制作を申し込む必要があります。現在では、塔婆に直接文字を印刷する機械も登場していますが、基本的に筆による手書きで制作するものです。そのため、早めに申し込まないと塔婆供養ができなくなります。

したがって、法要のおおよそ2週間前までに直接寺院に申し込みましょう。また、申し込み方法は、寺院が指定した通りに行います。寺院で用紙を用意している場合が多いので、必要事項を記入したら寺院に持参するか郵送しましょう。

申込み用紙がない場合には、別の用紙に記入したり、メールで申し込んだりするのがおすすめです。

施主が複数の塔婆をまとめて申し込む

複数の方がそれぞれ塔婆を立てたいというときもあるでしょう。そのような場合は、個別に寺院に申し込む必要はありません。遺族でないものの塔婆を建てたいという方がいるときは、施主が全員分をまとめて申し込みます。

ただ、制作を申し込む際には、必要事項の中に名前や故人との関係などの記入が必要です。塔婆料に関しても、施主が全ての本数分をまとめて支払う点についても覚えておきましょう。

塔婆料を包む袋の選び方と書き方のポイント

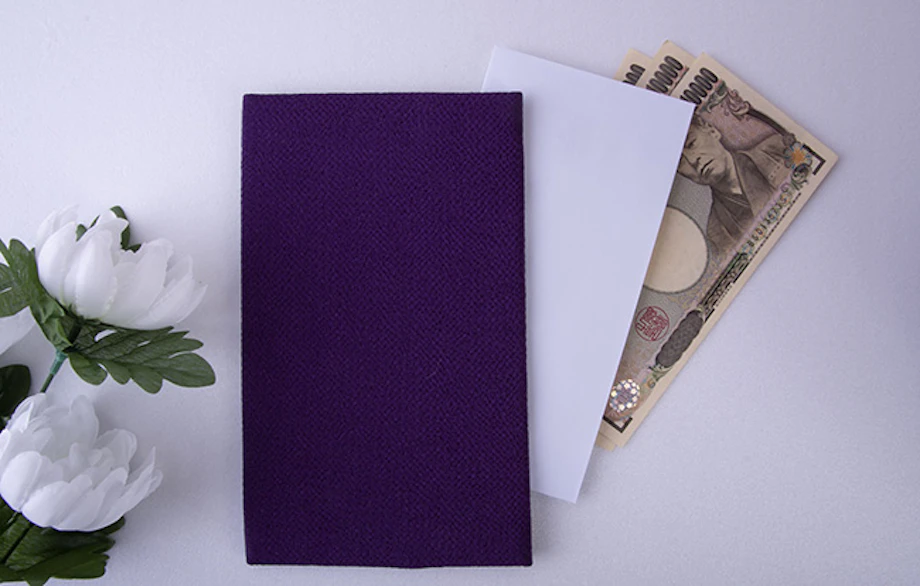

塔婆料は多くの場合で白い封筒に入れて渡しますが、袋の選び方や書き方のポイントを押さえる必要があります。それぞれのポイントを理解しておくことで、僧侶に失礼なく行動できるでしょう。

白封筒

白封筒を用意する際は郵便番号を記入する枠がないものにします。表面の上段に「御塔婆料」や「塔婆代」、下段に願主の名前を記載しましょう。

複数人の塔婆料を渡す際も、表面に○○家塔婆建立者と記載し、願主の姓名が全員分かる用紙を中に入れておけば問題ありません。

不祝儀袋

塔婆料専用のものは、多当式の金封で水引の印刷がありません。表面の上部中央に「御塔婆料」などと印字されており、その下に名前を書き入れます。

中袋がついているものの場合、中袋裏面にも名前と住所などを記入しましょう。金額は大字と呼ばれる改ざんを防止するための漢数字を用います。

奉書紙で包む

奉書紙とは厚手の白い和紙のことで、3種類の包みの中でもっとも丁寧な方法です。奉書紙も市販で販売されていますが、塔婆料を包む際は、中包みも一緒に用意する必要があります。奉書紙は外包みなので、塔婆料を中包みで包んでから外包みの奉書紙で包んでいきます。

中包みは白封筒で問題ありません。包んだ奉書紙の表面の上部に「御塔婆料」、下段に願主の名前を記載しましょう。中包みには表面に包んだ金額分を書き、裏面に住所と名前を記載します。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

塔婆料は寺院に塔婆を制作してもらう際に渡すお金であり、白封筒や奉書紙などに包んで渡すのがマナーです。お布施と塔婆料は別々の袋に入れて渡しましょう。

塔婆料は三回忌や一周忌など年忌法要の種類で目安の金額が変わることはありません。とはいえ、いくら渡すかどうかは寺院によって変わってくるので、事前にどのくらい必要になるのか確かめることが大切です。

塔婆料についての疑問はもちろん、葬儀全般に関する悩みや疑問があれば「小さなお葬式」へご相談ください。知識豊富な専門スタッフが24時間365日サポートします。

自筆証書遺言は押印がなければ無効だと判断されてしまうので注意しましょう。ホゥ。