七回忌の法要に参列するにあたり、「お供え物は何を選べばよいか」「お供え物を渡すタイミングが分からない」といった疑問を持っている方もいるのではないでしょうか。

「故人の好きだったものをお供えする」という考え方もありますが、お供え物にはマナーがあります。そこで今回は、七回忌の法要に適したお供え物や包み方、渡し方について詳しく解説します。法要に参加できない場合の対処の仕方も分かる内容です。

<この記事の要点>

・七回忌の法要のお供え物は、旬の果物や日持ちのするお菓子がおすすめ

・お供え物は、殺生を連想させる肉や魚、とげや毒がある草花、賞味期限の短いものは避ける

・お供え物は「外のし」で包装し、水引は黒と白の「結び切り」を選ぶ

こんな人におすすめ

七回忌のお供え物にお悩みの方

お供え物のタブーを知りたい方

七回忌のお供え物の相場を知りたい方

七回忌のお供え物は何を選べばいい?

七回忌のお供え物の選び方は、一周忌や三回忌と大きな違いはありません。お供え物の基本といわれる「五供(ごくう)」に関するものから選ぶとよいでしょう。五供とは、「香」「花」「灯燭(とうしょく)」「水」「飲食」を指します。

具体的にどのようなものを選べばよいか、法要のお供えに適した品を4種類紹介します。その品にどういった意味があるのかについても解説しますので、選ぶ際の参考にしてみてください。

お菓子や果物

果物やお菓子は、お供えの定番といえるでしょう。果物は旬のものを選ぶことで「故人に季節の変化を知らせる」という意味を持ちます。また、縁起が良いといわれる丸い形の果物を選ぶのもよいでしょう。特にリンゴやブドウ、ミカンなどの果物がよく選ばれます。ただし、傷みやすい果物は避けるのが無難です。

お菓子をお供えするときは、日持ちするものを選びましょう。和菓子でも洋菓子でも向き不向きはありません。具体的には個包装されたせんべいやもなか、マドレーヌのような日持ちする焼き菓子がおすすめです。

花

仏前に供える花を「供花」と呼びます。「故人への気持ちを花で表す」「仏様を花でお飾りする」「花のように清らかな心を示す」といった意味が込められています。花言葉や花の特徴にも着目して選んでみてはいかがでしょうか。

法要の際に用意する花の種類として、菊や胡蝶蘭などが一般的ですが、故人が生前好きだった花を選ぶこともあります。色合いもある程度あってもよいでしょう。

また、法要向けにアレンジメントされた花かごやプリザードフラワーには、「花瓶が不要」「水やり不要」といったメリットがあり、施主側の負担を軽減できます。

線香

線香の煙には「心身を浄化する」「仏様の食事」「煙を通じて対話する」という意味合いがあります。法事や法要には定番のお供え物です。

最近では、煙や灰の少ない線香や、色や香り付きの線香などが登場し、選択肢が増えてきました。選び方に明確な決まりはありませんが、故人の好みや遺族の意向に合わせたものを選ぶことが大切です。好みが分からず迷った場合は、ギフト用にパッケージされた線香から選ぶとよいでしょう。

ろうそく

ろうそくには「仏様や御先祖、故人を明るく照らす」という意味が込められています。また、不浄なものを浄めるという意味合いもありますので、お供え物に適しています。

ろうそくは、一般的な洋ろうそく、火持ちが良い和ろうそく、安全性を考慮したLEDろうそくなど、バリエーションが豊富です。絵ろうそくといって、ろうそくの側面に美しい絵柄が手描きされたものもあり、花の代わりとして仏壇を彩ることもできます。

お供えに選んではいけないもの

お供えを選ぶ際は、故人を偲ぶ気持ちや遺族の気持ちに寄り添うことが大切です。ご遺族に不快な思いをさせないためには、お供え物に関するマナーを一通り知っておくことがポイントといえるでしょう。ここからは、お供えに選んではいけないものについて解説します。

殺生を連想させるもの

お供え物として食べ物から選ぶ場合、「殺生」を連想させる肉や魚、その加工品などは候補から除外しましょう。たとえ故人が好んでいた食べ物だったとしても、法要のお供えには不向きです。食べ物から選びたいのであれば、お菓子や果物から選ぶのがおすすめです。

とげや毒がある草花

とげのあるバラや、毒のある彼岸花などを供花として選ぶのはやめましょう。「故人が好きだったものであればお供えしてもよい」という考え方もありますが、色が鮮やかすぎたり、とげや毒があったりする草花は、法要に適していません。故人の意向などでとげのある花を供える場合はとげを処理して備える場合もあります。

においのきついもの

遺族や参列者のことを考慮し、においのきつい花や食べ物は避けるのが無難です。ニンニクなどが含まれた食べ物や、クチナシのようなにおいの強い花を選ぶと、周囲に不快な思いをさせる可能性があります。

賞味期限が短いもの

お供え物が食べ物の場合は、賞味期限をしっかり確認しておきましょう。生クリームを使用したケーキやシュークリームなどは、華やかですが賞味期限が短く、冷蔵保存しなければならないため法要には向きません。

食べ物は小分けにされているものが好まれます。法要後に参列者へ分配することがあるためです。「配りやすさ」「持ち帰りやすさ」「食べやすさ」を考慮したうえで選ぶとよいでしょう。

個数にも注意しよう

お供え物を選ぶ際は、数字や個数についても注意が必要です。忌み数字である「4」や「9」が名称につく品や、個数は避けましょう。「忌み数字」や「忌み言葉」は、その場にふさわしくない、縁起が悪いと敬遠されています。

七回忌のお供え物の選び方と金額目安

贈答品としてお供えに向いている品物は数多く存在します。情報を仕入れないまま数多くの中から最適なひとつを選ぶのは至難の業かもしれません。ここからは、お供え物の選び方の傾向や金額について見ていきましょう。七回忌の意味や数え方についても説明します。

七回忌の意味と数え方

七回忌は、故人が亡くなってから満6年となった命日のことです。これに合わせて法要を行いますが、七回忌法要は一周忌、三回忌の次に行う3回目の年忌法要です。

回忌に七回忌があるのは、「7」に六道を超えた先があるという説もあります。六道とは、人が死後向かう6つの世界のことです。その他、お釈迦様が生まれたときに歩いた歩数という説があるなど、「7」は仏教にとって意味のある数字であるといえるでしょう。

七回忌の法要は、一周忌と比較すると規模を縮小して行われるのが一般的です。近しい身内だけで集まり、供養するケースも増えています。

七回忌のお供え物の傾向

七回忌は、故人が亡くなってから6年の歳月が経っていることや、数回目の法要であるため、お供え物は、あとに残らない「消えもの」を選ぶとよいでしょう。消えものとは線香や花、食べ物を指します。

お供え物の選びかたは、一周忌や三回忌のときと大きな違いはありません。故人やご遺族の気持ちに寄り添い選んだものであることが大切です。

七回忌のお供えに適した金額はいくら?

七回忌のお供え物の金額相場は、故人との関係性や地域によって異なりますが、3,000円~5,000円が目安となるでしょう。

故人との関係性が深ければ、高いものをお供えしたいと考えるかもしれませんが、かえって遺族を困らせてしまう場合があります。もし、予算の設定に不安を感じた際は周囲に相談してみるとよいでしょう。

法要に参加できない場合は送付の手配をしよう

最近では法要に参加できずに、お供え物を事前に送るケースが増えています。「お供え物を手渡ししない行為はマナー違反なのではないか」と考える方もいるかもしれませんが、事前に先方へ伝えておけば問題ありません。手配が済んだら、どのくらいで届くかを遺族に伝えておきましょう。

お供え物を送る場合は、日持ちするものを選んだり手紙を添えたりする配慮も大切です。ただし、手紙を添える際は不幸が連なることを連想させる「ますます」「たびたび」といった重ね言葉の使用は避けましょう。

お供えとともに香典を用意する場合は、一緒に送ることはできません。香典は金銭であるため、現金書留を利用して郵送するようにしましょう。

お供え物の包み方・渡し方に関するマナー

お供え物に掛ける掛け紙やその表書き、お供え物の渡し方にはいくつかのルールが存在します。「この包み方で合っているのか」「いつ渡すべきか」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。ここからは、掛け紙の選び方やお供え物の包み方、渡し方について詳しく解説します。

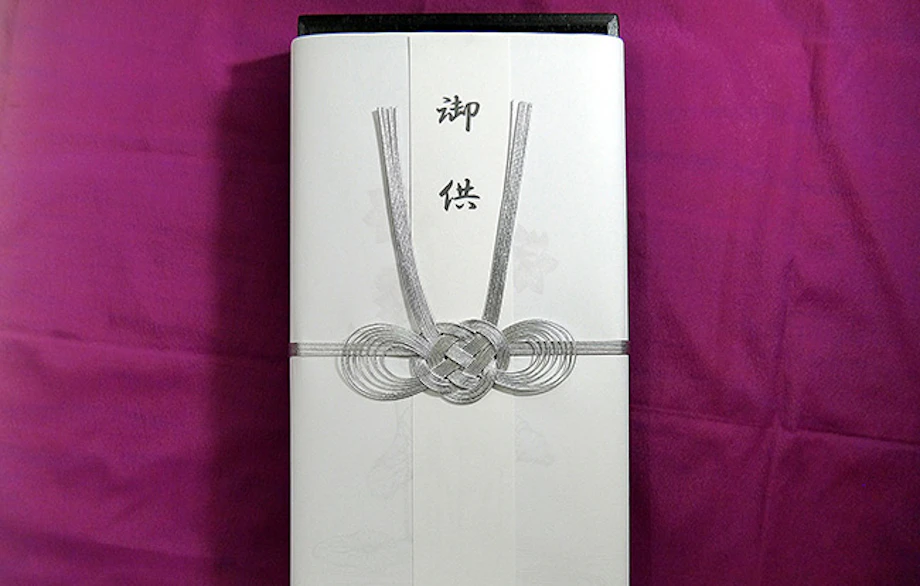

お供え物はどう包む?

お供え物を包む際は、外のしで包装しましょう。外のしとは掛け紙を包装紙の上から掛ける方法です。外のしであれば、仏壇の前に多くのお供え物が並んでも一目で贈り主が分かるためです。

また、法要で用意する贈り物の水引には「結び切り」を選びます。水引の色は黒と白が一般的ですが、地域によっては黄色と白にするケースもあります。どちらを選べばよいか悩んだら、周囲に相談するとよいでしょう。

掛け紙に書き入れる表書きは「御供」または「御供物」とし、水引をはさんでその下に氏名を記入します。二人で贈る場合は連名、4人以上の複数の場合は代表者の氏名の左横に「外一同」と書きましょう。四十九日が明けてからの法要では、薄墨ではなく濃墨を用いて文字を書くのがマナーです。

お供え物を渡すタイミングは?

法要に参列する場合は、施主に迎えられたタイミングでお供え物を渡します。その際、「本日はお招きいただきありがとうございます。こちら御仏前にお供えください」などと一言添えましょう。

参列できずに宅配便などで送付する場合は、届くタイミングに注意しましょう。あまりにも早期に送ると遺族が保管しなければいけなくなり、負担がかかります。

当日着で送るとバタバタしている遺族の手を煩わせることになりかねませんので、「受け取り可能な日時」を確認したうえで発送するのがおすすめです。

お供え物の正しい渡し方

お供え物を施主以外の方に渡したり、直接仏前に供えたりするのはマナー違反です。特別な事情がない限り、施主に直接渡しましょう。また、手渡しする際は風呂敷袋や紙袋から出し、お供え物のみを渡します。紙袋は自身で持ち帰りましょう。

ただし、自ら仏前にお供えするという風習がある地域も存在するため、周囲に合わせた臨機応変の対応が必要です。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

お供え物は多くの場合「五供(ごくう)」のカテゴリーの中から選びます。特に葬儀から時間が経っている七回忌では、お菓子やお花、線香のような「消えもの」を選ぶのがおすすめです。

七回忌の法要のマナーは、基本的に一周忌や三回忌などと同じように考えて問題ありません。「故人を偲ぶ気持ち」「ご遺族の気持ちに寄り添うこと」を念頭に置いて参列しましょう。

法要・法事に関するお困りごとや葬儀全般に関する悩みや疑問があれば、「小さなお葬式」までお気軽にご相談ください。24時間365日専門のスタッフがお客様の状況に合わせてサポートさせていただきます。

葬儀の挨拶では、不幸を連想させてしまう忌み言葉と重ね言葉には気をつけましょう。ホゥ。