葬儀で一連のお勤めをしてもらった僧侶にはお布施を支払います。喪主として葬儀を取り仕切る機会は多くはないため、いざというときにお布施の金額で悩む方も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、お布施の相場について詳しく解説します。渡し方やタイミングなど知っておきたいマナーも理解することで、スムーズに式を取り仕切ることができるでしょう。

<この記事の要点>

・お布施の相場は地域によって異なるが、全国の相場は約47万円

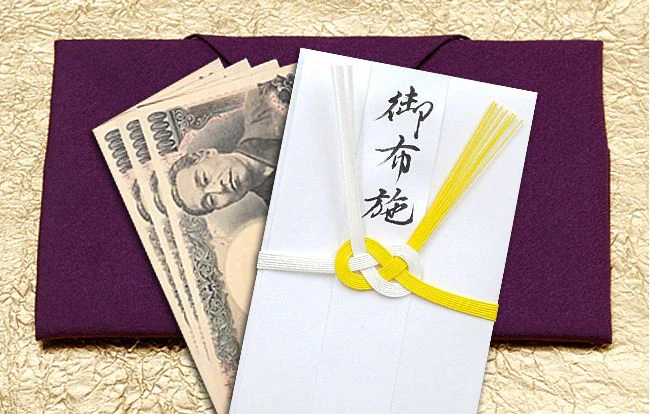

・お布施は袱紗に包んでいき、葬儀の後に渡すのがマナー

・お布施の表書きは濃墨で「お布施」と書くのがマナー

こんな人におすすめ

お布施とは何か基礎知識を知りたい方

葬式で渡すお布施の相場を知りたい方

葬儀でお布施を渡すときのポイントを知りたい方

葬式で渡すお布施の基礎知識

僧侶に支払うお布施には、明確な金額設定がありません。しかし、ある程度の相場とマナーはあります。失礼のないように対応するためにも、お布施の意味と基本的な捉え方について知ることが大切です。お布施の内訳についても見ていきましょう。

お布施とは

一連の儀式を執り行ってもらい、戒名をつけてもらった謝礼として渡す金品がお布施です。お布施は、葬儀の際に読経や戒名を依頼する僧侶に直接渡します。お布施を受け取るのは僧侶ですが、本来はお寺の御本仏に対して支払うという意味を持つと解釈します。

読経に対する謝礼や対価ではないことは理解しておくとよいでしょう。文言としては昔からの習わしで「金品」となっていますが、現在では現金を渡すことのほうが多い傾向にあります。

お布施の内訳を知ろう

お布施には内訳があり、複数の項目が含まれていることを理解しておくと金額の目安をつけやすくなるでしょう。具体的には、読経料、戒名料、お車代(お足代)、御膳料などです。

「料」「代」と呼ばれますが、すべてお布施であるため料金としての名称を用いることはなく、口頭や書面ではすべてお布施と表します。それぞれについて解説しましょう。

・読経料:通夜・葬儀・火葬の際に読経をしてもらう際のお布施で、気持ちとして支払うため明確な金額設定はない

・戒名料:亡くなった人が仏様の弟子になったことを表すための名前をつけてもらったことへのお礼

・お車代(お足代):お寺から葬儀場や自宅まで来てもらう際にかかる交通費

・御膳料:僧侶が精進落としや通夜振る舞いなどに出席できない場合に渡す心付け

一般的にはすべてをまとめた金額をお布施として渡します。地域や先祖代々の習わしによってルールが決まっているケースもあるため、事前にお布施の内訳について身内に確認しておくと安心です。

葬儀費用にかかるお布施の金額相場

明確な金額設定はないもののお布施に相場はあります。相場を知らずに準備してしまうと少なすぎたり多すぎたりすることもあるでしょう。お布施の相場を知ることで、僧侶に失礼のない対応ができるように準備することができます。地域別のお布施の相場についても確認しておきましょう。

全国でみるお布施の金額相場

お布施の相場は地域によって異なります。地域ごとにどの程度の金額が相場とされているのかをご紹介します。

北海道:33万円

東北地方:60万円

関東地方(千葉、群馬、茨城、栃木):54万円

関東地方(東京、神奈川、埼玉):50万円

中部地方(新潟、富山、石川、福井):42万円

中部地方(愛知、静岡、岐阜、長野、山梨):65万円

近畿地方:46万円

中国地方:42万円

四国地方:39万円

九州地方:29万円

全国の相場目安は約47万円ですが、地域によってかなりの開きがあることがわかります。一番低い九州の29万円に対して、中部地方の65万円は倍以上です。地域の習わしなども関係することが多いため、相場を参考にして身内に相談してみるとよいでしょう。

法事や法要のお布施の相場

お布施は法事や法要の際にも必要となります。法事や法要のお布施は3万円~5万円が相場です。地域差はあまりなく、お寺との関係性や普段の付き合いの程度によって金額が変わることが多いでしょう。

法事や法要の場合は、自宅や会場までの交通費としてお布施に1万円程度のお車代を上乗せすることが一般的です。お寺からの距離や宿泊の有無などによって異なるため、状況に合わせた金額を用意しましょう。

納骨のお布施の相場

お墓に納骨する際にも読経をお願いする場合は、1万円~5万円程度のお布施が必要です。お寺の檀家である場合などは相場よりも高めの金額を渡すケースもあるでしょう。

新しくお墓を立てる場合には、開眼法要と呼ばれる供養が必要となります。開眼法要が必要な場合は、通常の相場より2万円~3万円ほど多めのお布施を渡すことが一般的です。

初盆のお布施の相場

初盆のお布施の相場は3万円~5万円で、家族だけではなく親せきなども集まり、法要を行うことが多いでしょう。僧侶に読経をお願いする場合も多くみられます。

四十九日を過ぎてから亡くなった方が初めて迎えるお盆のことを初盆といいます。お盆は亡くなった方の魂が返ってくる時期とされ、初盆の際には通常のお盆よりも手厚く供養するケースがほとんどです。

一周忌や三回忌のお布施の相場

一周忌のお布施の相場は3万円~5万円で、三回忌のお布施の相場は1万円~5万円です。相場はあくまでも目安であり、地域や宗派によって異なるため、あらかじめ身近な檀家などに確認しておくとよいでしょう。

年忌法要の中でも、亡くなってから1年後の命日で、喪が明ける日とされる一周忌、亡くなってから2年後の命日である三回忌は、手厚く供養をするケースが多いでしょう。

葬儀でお布施を渡すときのポイント

葬儀で喪主を務める場合、手続きやあいさつの準備などでとても忙しくなります。初めての場合はわからないことも多く、お布施についても悩むことが多いでしょう。葬儀でお布施を渡す際に覚えておきたいポイントを4つ紹介します。

お布施を渡すタイミングと渡し方

お布施を渡すタイミングは、葬儀が終わって僧侶がお寺に戻るときがベストです。葬儀の前は準備などで忙しいことが多いため、避けたほうがよいでしょう。

渡し方にも注意が必要です。一般的には以下のように渡すことがマナーです。

1.あいさつ・お礼の言葉を述べる

2.封筒に入れたお布施を袱紗に包んで持って行く

3.手渡しではなくお盆や菓子折りに乗せて渡す

最初に経をあげてもらったことや自宅などに出向いてもらったことに対するお礼の言葉を述べましょう。お布施は袱紗に包んでいくのがマナーです。直接渡すのではなく、お盆や菓子折りに乗せて渡すようにしましょう。

お布施は無地の封筒でもよい

お布施を包む際には、奉書紙を使用することが正式なマナーですが、最近は封筒を使う方も多くなっています。「お布施」と書かれた市販の封筒を使用しても問題ありません。白い封筒でも構いませんが、郵便番号が印刷されているものは使用しないことがマナーです。無地の封筒を使用するようにしましょう。

お布施を包むときは丁寧に

お布施の包み方には正式な方法があります。

1.新札を用意する

2.お札の肖像画が上になるように半紙で包む

3.奉書紙のざらざらとした面に半紙で包んだお札を置く

4.つるつるした面が外側になるように包む

奉書紙ではなく白い封筒を使用する場合には、二重になっているものは避けることがマナーです。弔事で二重のものを使用することは「不幸が重なる」という意味を持ってしまうため、一重のものを使用するように注意しましょう。心を込めて丁寧に包むことも大切なポイントです。

お布施の表書きは「お布施」でよい

奉書紙や白い封筒を使用する場合は、表書きで「お布施」と書きます。または「お礼」でも問題ありません。縦書きが基本で、不祝儀袋ではないため薄墨ではなく濃墨で記入します。

「お布施」「お礼」と記入した下の部分には、名字または〇〇家と記入しておきましょう。喪主のフルネームでも問題ありません。

お布施を抑えたいときはどうする?

さまざまな事情によってお布施の金額を抑えたいときもあるでしょう。相談先に悩む問題ではありますが、直接お寺に相談をしても問題ありません。

お布施は、明確な金額表がないケースがほとんどです。先祖代々の付き合いのあるお寺であれば今後のことも考える必要があるでしょう。お布施のことで関係がこじれてしまうのは望ましくないため、正直に相談してみることをおすすめします。

先祖代々のお寺がない場合は葬儀社に相談してみましょう。お布施の金額が少ないお寺を紹介してもらうことができます。

葬儀費用でも領収書をもらっておくことが大事

葬儀費用は大きな金額になることが多いでしょう。故人への感謝の気持ちを込めて執り行う葬儀ですが、葬儀後にまず考えなければならないことが相続税の問題です。

相続税の控除を受ける際に葬儀費用の領収書が必要となるケースもあります。お布施に関しては領収書をもらうことに抵抗を感じる方や、控除の対象になるのかを疑問に感じている方もいるでしょう。相続税と葬儀費用についてみていきましょう。

葬儀費用は相続税の控除対象となる

葬儀の費用は相続税の控除対象になりますが、以下の条件を満たしている必要があります。

1.相続人であること

2.葬儀の費用を払った本人であること

3.葬儀に必要な費用であること

条件がそろわないと控除対象とならないため、誰が費用を負担して、何に支払ったかを明確にしておきましょう。

お布施は控除対象になるタイミングに注意

お布施は葬儀費用のひとつです。そのため、相続税の控除対象になると考えることが一般的です。支払ったタイミングによって、控除対象となるかどうかが決まります。葬儀の際に支払ったお布施は控除の対象となりますが、初七日・四十九日など葬儀以降にかかったお布施は控除の対象外です。

また、葬儀で支払ったお布施には、領収書をもらうことがはばかられるケースもあるでしょう。その場合はメモを作成しておくことが大切です。支払った日付、金額、支払先(お寺の名称・所在地・連絡先)を明記しておきましょう。

領収書は保管しておく

税金の控除受ける際に、領収書は必要不可欠です。葬儀にかかった費用の領収書は必ず保管しておきましょう。領収書のあて名は控除を受ける人にしてもらうことがポイントです。

葬儀社を利用した場合は領収書を出してくれるのが一般的ですが、飲食の接待費用やご遺体の搬送費などが別になっている場合は、それぞれ領収書を発行してもらいましょう。お布施など領収書が出ないもの、発行を依頼しにくいものについては、メモ書きを残しておきましょう。税法上領収書と同じ効力を持ちます。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

\こんな内容が丸わかり/

・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法

・親族が亡くなったときにやるべきこと

・葬儀でのあいさつ文例など

資料請求で葬儀が5万円割引

「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。

無料資料請求で割引を受ける

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)

まとめ

大切な人が亡くなったときの葬儀は、非常につらく悲しいものです。喪主としては悲しみと同時に手続きなど行わなくてはならないこと、お布施の費用など判断しなければならないことに追われることにもなります。お布施に関してはなかなか人には聞きづらいため、相場やマナーを知っておくことはとても大切なことです。

喪主が初めてでわからないことがあれば、葬儀社に相談してみましょう。プロに相談することで、葬儀後のトラブルや相続税の問題を回避することができます。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。

よくある質問

葬儀費用にかかるお布施の相場は?

お布施の渡し方のマナーは?

お布施を抑えたいときはどうしたらよい?

お布施は相続税の控除対象になる?

葬儀の喪主を選ぶとき、もっとも影響力を持つのは故人の遺言です。ホゥ。